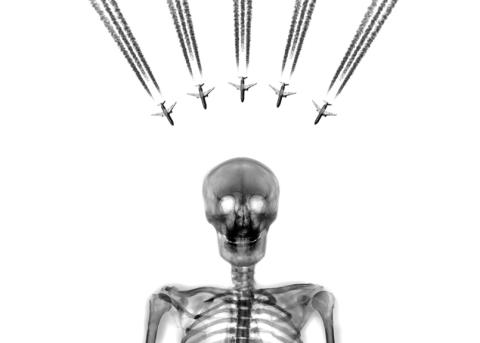

Kampfgeist im Netz: Wie der Kapitalismus ist das Internet zu einer totalitären Existenz geworden, ohne ein Ausserhalb, ohne Alternative, ohne Ende.

Bei Aufständen kappen totalitäre Regimes meist den Zugang zum Internet. Aber auch in vermeintlich freien Gesellschaften verschwindet das Internet immer weiter in unsere Lebenswelt hinein. Die politische Zukunft des Netzes liegt deshalb jenseits des Netzes, sagt der US-Künstler und Theoretiker Zach Blas.

Am 28. Januar 2011, nur ein paar Tage nachdem in Ägypten bei Protesten der Sturz des damaligen Präsidenten Hosni Mubarak gefordert worden war, sperrte die ägyptische Regierung den Zugang zum Internet. Diese staatlich verordnete Netzstilllegung lief bald unter der Formel «Kippen des Todesschalters». Mit diesem «Abmurksen» des Internets in Ägypten wollte man die Protestierenden daran hindern, sich untereinander zu organisieren, und gleichzeitig sicherstellen, dass keine Bilder oder andere Dokumente der Aufstände verbreitet würden, vor allem ins Ausland.

Ägyptischen Internetprovidern wurde befohlen, ihre Routingdienste abzuschalten und so den Zugang zum Netz zu verunmöglichen. Ein weiteres Ziel waren die nicht sehr zahlreichen Glasfaserkabel, die im Besitz der Regierung sind und Ägypten mit dem internationalen Netzverkehr verbinden, ein wichtiger solcher Knotenpunkt ist nur vier Kilometer vom Tahrirplatz entfernt. So konnten 88 Prozent der Internetverbindungen in Ägypten innert weniger Stunden lahmgelegt werden. Der einzige Provider, der während der fünftägigen Abschaltung aktiv blieb, war bezeichnenderweise das Datennetzwerk Noor, das die ägyptische Börse mit dem Netz verbindet.

Aber was bedeutet es, das Internet abzumurksen? Oder anders gefragt: Kann eine technische Infrastruktur überhaupt getötet werden, kann sie einen politischen Tod sterben, so wie die Aufständischen? Und wenn das Internet wirklich gestorben ist, um später – im Gegensatz zu den menschlichen Toten – wiederaufzuerstehen, ist es nun gar untot wie ein Zombie?

Indem man den gesperrten Zugang zum Netz als Tötung beschreibt, betont man, dass es sich hier um einen Verlust handelt, der zu betrauern ist – und um eine Verletzung der internationalen Menschenrechte, wie die Uno in einer Erklärung festhielt. Das ist etwas verwirrend. Denn wenn das Internet von der ägyptischen Regierung abgemurkst wird, dann muss man ja annehmen, dass das Netz auf der Seite der RevolutionärInnen stand. Dem widerspricht, dass die gesamte Internetinfrastruktur staatlich kontrolliert ist. Sollte also das Internet in Ägypten tatsächlich ermordet worden sein, war es ein Selbstmord und zugleich ein Mord. Die Tat sollte eine Revolution verhindern. Aber gleichzeitig schätzte die ägyptische Regierung das Potenzial des politischen Kampfs direkt nach der Stilllegung des Internets völlig falsch ein – als ob der Wunsch nach einem politischen Umsturz einzig via Telekommunikationen weiterexistieren würde.

Totalitär oder demokratisch

Die Vorgänge in Ägypten sind kein Einzelfall. Es gibt eine ganze Alternativgeschichte zum Internet zu erzählen, in der es nicht um seinen Beitrag zum Projekt der Globalisierung geht, sondern um politische Blockaden und Sackgassen. In dieser Geschichte geht es nicht um globale Dörfer und schier unbegrenzte Vernetzungsmöglichkeiten oder darum, dass die Welt immer flacher wird, sondern um harte Brüche, Holzwege und Hintertüren: Es ist eine Geschichte vom Internet, das aufhört zu existieren. Während der Safranrevolution in Myanmar 2007 wurde im ganzen Land der Internetzugang blockiert. 2014, nach den Gezi-Protesten, sperrte der damalige türkische Premierminister Recep Tayyip Erdogan den Zugang zu Twitter. Im Irak gab es seit 2014 immer wieder Internetausfälle, in Nepal schon seit 2005. Die NordkoreanerInnen haben bloss einen sehr limitierten oder gar keinen Zugang zum weltweiten Internet und benutzen stattdessen ein einheimisches Netz namens Kwangmyong. Websites werden nicht nur in China – von der sogenannten grossen chinesischen Firewall – regelmässig gefiltert und zensuriert, sondern auch in vielen europäischen Ländern wie etwa Britannien. In den USA wurde das Internet bis jetzt noch nie abgeschaltet, aber es ist zu einem hoch entwickelten Kristallisationspunkt eines wild gewordenen Überwachungsstaats geworden.

1994 prophezeite der damalige US-Vizepräsident Al Gore noch, die globalisierte Dateninfrastruktur werde in Zukunft weltweit die Demokratie stärken. Heute tönt es etwas anders: Im letzten November rief der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump bei einem Wahlkampfauftritt in South Carolina zur Abschaltung des Internets auf, um so die Online-Rekrutierungsanstrengungen des IS zu unterbinden. Trumps Forderung nach einer Schliessung des Internets zeigt auch, dass ein Abmurksen des Internets nicht einfach auf Länder beschränkt ist, die man gemeinhin totalitär nennt, sondern durchaus mit den Werten westlicher Demokratien vereinbar scheint. In den USA zeigt sich der Tod des Internets auch daran, dass die ganze Infrastruktur des Netzes zu einer geschmeidigen Anlage für Kapitalakkumulation und staatliche Kontrolle wird.

Die manischen Massen campieren auf den Strassen – vor Apple-Geschäften und Walmart-Filialen – in exzessiver Vorfreude auf die neusten digitalen Geräte, hinter deren glänzenden Oberflächen sich listige staatliche Algorithmen verstecken. Online wird die gefürchtete freie Rede moralisch rigoros kontrolliert von einer riesigen Belegschaft von ContentmanagerInnen, die nach geheim gehaltenen Richtlinien operieren und deren Zensur von Inhalten uns ständig daran erinnert, dass Youtube und Facebook noch nie Versammlungsplätze für ein freie politische Meinungsäusserung waren. Am Steuer sitzen sozusagen die InternetnutzerInnen, als biopolitische Subjekte, die von Konzernen gesteuert werden: besessen, beduselt, sehr suchtgefährdet und stets hungrig nach nie versiegenden Feeds, nach Klickködern, die immer noch weitere Klicks nach sich ziehen, und nach Content Generators, die so viele Websites aufs Mal öffnen, dass der Computer abstürzt.

Was ist die historische Gegenwart des Internets? Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir zuerst eine grundlegende Beobachtung in den Raum stellen: Im Gegensatz zu dem, was der Medientheoretiker Marshall McLuhan behauptet hat, dass nämlich die Medien eine Verlängerung des Menschen seien, ist das Medium Internet eine verlängerte Kontrollinstanz geworden.

Das Internet verschwindet

Am World Economic Forum Davos von 2015 versprach Eric Schmidt, Ex-CEO von Google, dass das Internet gleichsam in unsere Umgebung «hineinverschwinden» werde. Aber was ist der Unterschied zwischen einem Abmurksen und einem Verschwindenlassen des Internets? Schmidt erklärt es so: «Es wird so viele IP-Adressen geben … so viele Geräte, Sensoren, Dinge, die man mit sich herumträgt, Dinge, mit denen man interagiert, sodass man sie gar nicht mehr richtig bemerkt. Sie werden schlicht ein ständiger Teil von uns sein.» Verschwindenlassen ist in diesem Fall das Gegenteil einer Abschaltung. Es steht vielmehr für das schiere Verunmöglichen einer solchen Totalabschaltung. Es ist eine Garantie für eine totale und nahtlose Integration und Weiterverbreitung: Das Internet verschwinden zu lassen bedeutet, seine Infrastruktur in den ganz konkreten Objekten aufgehen zu lassen, die unser Alltagsleben ausstaffieren. Das Internet ist wie ein neues chemisches Element. Wie ein Auge, das immer eine Google-Brille ist. Wie eine Oberfläche, die stets interaktiv bleibt. Wie eine transparente Stadt, in der deine persönlichen Daten auch dein Eintrittsticket für kulturelle Veranstaltungen sind. Wie eine Cloud, die einen Körper unterstützt, der unaufhörlich Daten produziert, bis in den Tod hinein. Das Verschwinden des Internets ist zweifellos die Geburt des Internets der Dinge, ein technologisches Versprechen, um alle Objekte und Wesen von Grund auf netzwerktauglich zu machen.

Natürlich ist das auch ein extremer Auswuchs unserer neoliberalen Verfassung, in der unser Leben vernetzt, verwaltet und programmierbar gemacht wird. Das Internet verschwindet im Konzernschwitzkasten des Silicon Valley und wird so zum Werkzeug einer permanenten globalen Überwachung – wie wir sie etwa von der NSA (National Security Agency) in den USA und der GCHQ (Government Communications Headquarters) in Britannien kennen. Und wie das Internet in den schwebenden Datenzentren an der kalifornischen Küste verschwindet, taucht es als westlicher E-Abfall im globalen Süden überall wieder auf. Dieses Verschwinden, das Schmidt vorausgesagt hat, bleibt rein technisch. Vergessen geht dabei, dass das Internet auch in uns selbst «hineinverschwindet», indem es zu einer Art der Subjektwerdung wird: zu einem Set von Emotionen, einem Gefühl des Dazugehörens, einem menschlichen Zustand, zu einer Metaerzählung.

Aus diesem Strudel des Stilllegens und des Verschwindens wächst eine Definition des Internets, die weit über seine technische Infrastruktur hinausgeht: Das Internet wird zum totalen soziokulturellen Zustand. Wie der Kapitalismus ist das Internet zu einer totalitären Existenz geworden, ohne ein Ausserhalb, ohne Alternative, ohne Ende. Sobald das Internet in die Welt hinein verschwunden ist, wird die Welt zum globalen Spiegelbild des Netzes. Doch wenn einer wie Eric Schmidt es schafft, über das Netz hinauszudenken, warum schaffen wir das dann nicht?

Das ist die Aufgabe, die ich uns stelle: Wir müssen «das Internet» diskursiv und praktisch so verändern, dass wieder ein Potenzial sichtbar wird. Das Potenzial einer kämpferischen Alternative oder eines Ausserhalb zu dieser totalen und hegemonialen Lebensform, zu der das Internet heute geworden ist.

1996 haben die beiden feministischen Ökonominnen und Geografinnen Julie Graham und Katherine Gibson unter dem Kollektivnamen J. K. Gibson-Graham das Buch «The End of Capitalism (As We Knew It)» publiziert. Darin stellen sie eine spezifisch feministische postkapitalistische Politik vor. Zum Teil richtet sich ihre Kritik auch an die marxistischen Philosophen – in der Mehrzahl Männer –, die behaupten, der Kapitalismus habe kein Ausserhalb. Folgt man Gibson-Graham, hat diese Behauptung den seltsamen Effekt, dass sie jedes antikapitalistische Projekt pulverisiert, inklusive des Projekts der MarxistInnen selber. Gegen eine solche einseitige Sicht der Dinge zeigen Gibson-Graham ökonomische Alternativen auf, die innerhalb des vermeintlich totalen Kapitalismus blühen. Indem sie aus dem Denken einer Totalität das Denken einer Möglichkeit machen, schaffen Gibson-Graham eine dringend notwendige antikapitalistische politische Intervention.

Was könnte denkbar werden, wenn wir nun das Internet durch die Brille einer derartigen postkapitalistischen Politik betrachten? Auf jeden Fall entsteht die Möglichkeit eines sogenannten Postinternets. Gemeint sind alternative Netzwerke wie Mesh-Netzwerke (wörtlich: Vieleck- oder Maschennetzwerke), bei denen miteinander verbundene Geräte eine alternative Vernetzung bilden, die unabhängig von den «offiziellen» Netzwerken und Datenbahnen funktioniert, und die bei Verlust von einzelnen Knotenpunkten intelligente neue Verbindungen herstellen, um weiter funktionstüchtig zu sein. Von dieser Technik wird gleich nochmals die Rede sein. Gemeint sind aber auch kryptografische Praktiken, die im bloss vermeintlich totalen Rahmen des Internets Fuss fassen konnten.

Vom Kontrasex zum Kontranetz

In seinem «Kontrasexuellen Manifest» entwickelt der spanische Philosoph Paul Preciado 2001 das queere Konzept der «Kontrasexualität». Dabei geht es um eine Zurückweisung althergebrachter sexueller Normen und um eine Ablehnung der Sexualität als etwas Naturalisiertem. Der Körper und die Sexualität sind Schauplätze von Macht und Politik. Kontrasexualität zu leben, bedeutet, körperliche Kontralüste zu ermöglichen, die einen utopischen Horizont für einen politischen Wandel öffnen. Kontrasexualität ist eine Zurückweisung, die gleichzeitig eine Alternative aufzeigt. Daraus lassen sich auch Schlüsse für eine Kontrainternetpolitik ziehen.

Preciado beschreibt, dass diese Kontrasexualität mit einer «Dildotektonik» praktiziert werden kann. Der Dildo ist das kontrasexuelle Gebilde par excellence, weil er nicht Teil des Körpers ist und so gleichzeitig den Körper als geschlossene heterosexuelle Einheit hinterfragt. Aber was könnte nun eine Dildotektonik des Internets sein? Wenn der Dildo als konkrete Form und als Gedankenspiel die von Macht- und Normstrukturen durchzogene Funktionsweise unserer Sexualität blosslegen kann, was wäre dann das passende Gebilde, um das Internet als Totalität zu entlarven? Eine vorläufige, aber noch unbefriedigende Antwort lautet: das Netzwerk. Das Internet mag zwar aus Netzwerken bestehen, aber nicht jedes Netzwerk ist automatisch ein Internet. Gleichzeitig verbindet das Konzept des Netzwerks heute unser Leben mit diversen Kontrollapparaten. Und so, wie der Dildo ausserhalb des Körpers ist, muss vermutlich auch das Kontrainternet ausserhalb des Internets stattfinden. Ja, es muss sogar etwas anderes sein als ein hergebrachtes Netzwerk. Aber was?

Im Kapitel «Das Ausserhalb der Netzwerke als Methode, um in der Welt zu handeln» aus seinem Buch «Off the Networks» (2013) führt Ulises Ali Mejias, der Direktor des Institute for Global Engagement, das Konzept des «paranode» oder Paraknotens ein. Der Begriff bezeichnet ein Gegenstück oder eine Alternative zu einer traditionellen Netzwerkkonfiguration. Der Paranode ist das Antidot zum Knotenzentrismus, der, so Mejias, zum dominanten Modell einer sozialen Organisation und Versammlung geworden ist. In der Neurowissenschaft ist der Paranode schlicht derjenige Raum, den die Netzwerke aussen vor lassen. Er ist quasi der negative Raum eines Netzwerks, das Rauschen zwischen seinen Knotenpunkten und Rändern: der Raum, der «jenseits der topologischen und konzeptuellen Grenzen der Netzwerkknoten liegt». In einer Diskussion mit David M. Berry, einem Professor für Digitalwissenschaften an der Universität von Sussex, sagte der New Yorker Autor, Programmierer und Professor Alexander R. Galloway kürzlich der erdrückenden Macht des knotenzentrischen Denkens den Kampf an: «Heute sind wir gefangen in einer Art Netzwerk- oder Netzformpessimismus (…), dieser Pessimismus behauptet, dass es schlicht kein Entkommen aus den Fesseln des Netzwerks gibt. (…) Indem er keine Alternative zur Form des Netzwerks anbietet, ist der Netzwerkpessimismus zutiefst zynisch, weil er jede Art von utopischem Denken verhindert, aus dem womöglich eine Alternative zu den vielen omnipräsenten und invasiven Netzwerken entstehen könnte.»

Das Antiweb

Zum Abschluss möchte ich noch ein anderes Beispiel vorstellen, bei dem das Internet aufhörte zu existieren. Während der Pro-Demokratie-Demonstrationen, die 2014 in Hongkong stattfanden, waren die DemonstrantInnen in Sorge, dass die chinesische Regierung das Internet überwachen oder sogar abschalten könnte. Als Netzwerkplattform benutzten sie schliesslich Firechat, eine App für Smartphones, die eine autonome Organisation ermöglicht, ohne dass man sich in Wi-Fi-Netze oder Mobilnetze einloggen muss. Firechat hat den Demonstrierenden effektiv erlaubt, ohne Internet digital miteinander verbunden zu sein. Und obwohl Firechat noch kein Durchbruch von der Netzwerkform ins Reich der Paranodes ist, erschafft die App immerhin Antiwebs oder Netzwerkalternativen zum untoten World Wide Web. Hoffnungsvoll stimmt auch, dass Hongkong kein isolierter Einzelfall war. Mesh-Netzwerke wurden während der Occupy-Proteste in New York genutzt, und sie sind auch in Detroit, Taiwan und im Irak im Einsatz. So ist ein Netzwerkkampfgeist am Entstehen, der auf die gegenwärtige Unzulänglichkeit des Internets als politische Perspektive verweist. Gleichzeitig offenbart dieser Kampf das utopische Schimmern einer anderen Art von Netzwerken. Ja, man kann sogar behaupten, dass diese Praktiken das erste aufsehenerregende Anzeichen eines Endes des Internets (wie wir es kennen) sind.

Das Ende des Internets ist der Anfang der Paranodes. Der Paranode ist der Horizont, die zukünftige Baustelle, zu der sich alle Antiinternetaktionen hinbewegen. Als Antiinfrastruktur und als theoretisches Gedankenmodell schlägt der Paranode zwei Kampfrichtungen vor: Zum einen die ganz praktische Suche nach Antiwebs, bei der es weder ums Stilllegen noch ums Verschwindenlassen von Netzwerken geht, sondern um neue Commons, neue Gemeingüter. Zum anderen müssen wir uns der intellektuellen Aufgabe stellen, denkbar zu machen, was ausserhalb des Internets sein könnte – und sogar ausserhalb der Form des Netzwerks an sich.

Oder wie die ZapatistInnen sagen würden: Nähern wir uns dem Internet mit der Geschwindigkeit unserer Träume.

Dieser Text ist die leicht gekürzte Fassung von Zach Blas’ Essay «Contra-Internet», der in der Nummer 74 des Onlinemagazins «e-flux» erschien. Aus dem Englischen von Daniela Janser.

Künstler und Theoretiker

Der US-Künstler und Theoretiker Zach Blas, geboren 1981, hat sich in vielen seiner künstlerischen Arbeiten mit Überwachungstechniken und ihrer Bekämpfung beschäftigt. Neben netztechnischen Fragen interessiert er sich vor allem für Minderheitenpolitik, praktisch wie theoretisch.

Blas lebt in Los Angeles und London, wo er im Department of Visual Culture am Goldsmiths College unterrichtet. Noch bis Mitte Oktober wird im Art Science Museum in Singapur seine Ausstellung «Big Bang Data» gezeigt.