Revolution im Sudan: In der Luft liegt der Geruch von Hibiskus und Tränengas

Alle, die unter der Herrschaft des sudanesischen Diktators gelitten haben, protestieren an einem riesigen Sit-in in Khartum. Dahinter stehen ein bemerkenswerter Schulterschluss und eine beeindruckende Logistik. Doch am Feiertag zum Ende des Ramadan beginnt das Militär, die Proteste zu zerschlagen.

Nach dem abendlichen Fastenbrechen erwacht das Sit-in, obwohl die Hitze kaum abnimmt. Überall bilden sich kleine Demonstrationen von zwanzig, dreissig Leuten, mit oder ohne Transparent, mit oder ohne sudanesische Fahne. Einzelne ziehen ganz alleine durch die Strassen und tragen schlichte handgemalte Plakate vor der Brust. Sprechgesänge werden gerufen, die vielen Leute, die am Strassenrand etwa bei einer kleinen Teeküche sitzen, stimmen mit ein. «Wir bleiben!» oder einfach «Revolution!». Manchmal ziehen lediglich drei, vier Frauen vorbei. Eine ruft Parolen, die anderen antworten mit «Revolution!». Auch hier machen die Leute am Strassenrand mit. Am meisten jedoch ertönt von irgendwoher der Ruf: «Zivil!», und zwanzig, dreissig Leute geben fröhlich zurück: «Zivil!» Für eine zivile Regierung.

Ganz ruhig war es in den dreissig Jahren der Diktatur selten im Sudan. So richtig erfasst haben die Proteste das Land aber im Dezember, seither gingen die Menschen immer zahlreicher auf die Strasse. Am 6. April kam es im Zentrum der Hauptstadt Khartum zur bisher grössten Demonstration. Der Geheimdienst und die berüchtigte Schnelle Unterstützungstruppe (RSF) griffen die Demo mit Tränengas und Schusswaffen an, doch die Menschen wichen nicht zurück, manche verteidigten sich auch mit Steinen. Bis zum 11. April dauerten diese Auseinandersetzungen, danach musste sich das Regime vorerst geschlagen geben; denn die Armee drohte auseinanderzubrechen, viele Soldaten sympathisierten ganz offen mit den Protesten. Diktator Umar al-Baschir wurde abgesetzt und verhaftet, eine Junta übernahm die Macht: der Militärische Übergangsrat. Doch die Opposition blieb beharrlich: Eine zivile Regierung müsse her, und zwar sofort. Die wichtigste Kraft der Proteste, der Sudanesische Verband der Berufsleute (SPA), rief zur allgemeinen Überraschung zum Sit-in auf, direkt vor dem Verteidigungsministerium und dem Polizeihauptquartier (vgl. «ÄrztInnen im Untergrund» im Anschluss an diesen Text). Seit dem 6. April halten DemonstrantInnen dieses grosse Gelände besetzt, Tag und Nacht.

Musik, Tanz, politische Reden

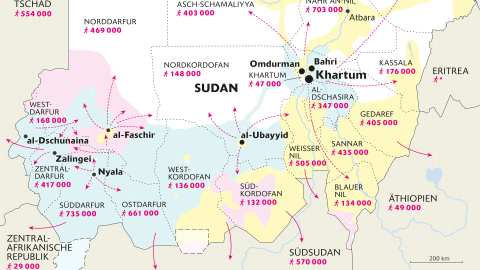

Am Sit-in protestieren alle, die unter der Herrschaft Baschirs gelitten haben. Aus dem ganzen Land sind sie hierhergeströmt, aus dem Grossraum Khartum, aus den Provinzen, selbst aus den entlegenen Gebieten, in denen Krieg und Bürgerkrieg herrschen: Darfur, Blauer Nil, Nuba-Berge. Die ganze Vielfalt des Sudan versammelt sich hier, Teppich an Teppich, Zelt an Zelt. Überall hängen Transparente und Fahnen. Auf kleinen Bühnen werden Musik, Tanz und politische Reden geboten. Alle finden Publikum, die Menschen bleiben stehen und schauen zu, klatschen mit, rufen Parolen, applaudieren. Fast alle Zelte sind beschriftet: Da gibt es die Gewerkschaft der Designer, das Zelt der Feministinnen, jenes der Revolutionäre Darfurs, und auch die Sportler für die Revolution haben ihr eigenes Zelt. ÄrztInnen haben kleine Kliniken eingerichtet. Gekocht wird in der Küche der Revolutionäre und der Küche der guten Leute.

Im Namen all dieser Protestierenden verhandelt eine Delegation der Kräfte für Freiheit und Wandel (FFC) mit dem Militärrat. In den FFC hat sich die ganze Opposition verbündet: der SPA, politische Parteien, aber auch zivile VertreterInnen fast aller bewaffneten Gruppen im Land. Dieses Bündnis hält, denn alle sind sich einig: Zuerst muss das Regime weg, alles andere kommt danach. Dann braucht es eine vierjährige Übergangszeit, um Institutionen und Demokratie aufzubauen. Das sehen auch die Menschen am Sit-in so. Ohne den sofortigen Sturz des Regimes könne gar nichts erreicht werden, bekräftigt etwa Dalia el-Roubi, eine feministische Aktivistin. Sie bezeichnet die Vertreter der FFC zwar als «Männer, die Politik spielen», meint aber: «Wir brauchen diesen verdammten Übergang. Dann können wir immer noch einen Aufstand gegen die FFC machen. Und wir werden auch in den Jahren des Übergangs Widerstand leisten.»

Kritischer gibt sich ein junger Queeraktivist, der sich mit dem Namen Hamada vorstellt: «Wir haben unter der Diktatur mit systematischer Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe, Geschlecht, Religion gelebt. Das ist immer noch prägend.» Die FFC hätten die nötige Legitimation und Akzeptanz der Bewegung. Aber ihre Agenda müsse viel inklusiver werden. «In der Praxis scheuen sie gewisse Themen aus Angst vor Spaltungen: Gleichstellung der Geschlechter; Vertretung der ethnischen und religiösen Minderheiten in Entscheidungsgremien.» Es brauche jetzt schon Diskussionen über die fundamentalen Rechte.

«Zuneigung und Herzlichkeit»

Wie die meisten SudanesInnen ist auch die 41-jährige Lebensmittelingenieurin Rascha Amin unter der Diktatur aufgewachsen. Amin half in den letzten Monaten mit, die Gewerkschaft der IngenieurInnen aufzubauen. Sie wirkt, wie viele Menschen am Sit-in, überaus fröhlich – und gleichzeitig ausgesprochen ernsthaft. «Wir haben hier gelernt, uns zuallererst um die anderen zu kümmern», sagt sie. «Wir entwickeln hier so viel Zuneigung und Herzlichkeit.» Und sie fragt: «Siehst du den Unterschied zu früher? Siehst du, wie viel präsenter die Frauen heute sind?»

Im Zelt ihrer Gewerkschaft engagiert sich auch der 30-jährige Elektroingenieur Mozafer Abderrahman. Er erzählt, dass der Geheimdienst an der Demonstration am 6. April seinem Freund Tabeidi in den Kopf geschossen habe. «Ich brachte ihn zu einem Armeefahrzeug, und die fuhren ihn sofort ins Spital. Aber nach einer halben Stunde war er tot. Diesen Moment werde ich nie vergessen – seine Gehirnmasse auf der Strasse.» Nach der Beerdigung Tabeidis ist Abderrahman am Sit-in geblieben. «Hier versuchen wir, es den Menschen angenehm zu machen», sagt er. «Jeder hilft mit dem, was er gelernt hat. Ich kümmere mich um Licht und Strom.» Bald komme die Regenzeit. «Mit einem Team bin ich deshalb daran, den Strom zu sichern.» Er sieht in den Gesichtern der Menschen Optimismus: «Wir sind siebzig Prozent des Weges gegangen, die harten dreissig Prozent kommen noch: Entwicklung. Regeln aufstellen. Den Rassismus besiegen. Das wird nicht in einem Tag geschehen, dafür brauchen wir Jahre. Aber wir können das schaffen!»

Die Forderungen der FFC fassen die DemonstrantInnen in einer Parole zusammen: Freiheit, Frieden, Gerechtigkeit. In ihrer Grundsatzerklärung benennen die FFC die Aufgaben der Übergangsregierung. Zuallererst soll sie die Bürgerkriege im Land beenden, umfassend und gerecht. Dann brauche der Sudan zivile Institutionen und Programme im Dienst der Menschen, das heisst also Spitäler, Ämter, Schulen. Die Diskriminierung der Frauen müsse beendet werden. Schliesslich brauche es eine Verfassung, die die Menschenrechte schütze und Rechtsstaatlichkeit garantiere.

Die alte Garde

Doch die Verhandlungen mit dem Militär ziehen sich hin. Das Militär spiele auf Zeit, vermuten viele, und das gebe den Elementen des alten Regimes die Möglichkeit, sich neu zu organisieren. «Das Hauptproblem ist die herausgezögerte Einsetzung einer zivilen Regierung», sagt Fadwa Taha, Professorin für Geschichte an der Universität Khartum. Die 63-jährige Taha ist Mitglied des Mediationskomitees, das aus überparteilichen Persönlichkeiten besteht und versucht, die Verhandlungen zwischen Militär und FFC voranzubringen. «Derzeit besteht ein Vakuum ohne Minister und funktionierende Ministerien. Die Männer der alten Garde – und es sind alles Männer – nützen das aus.»

Zur alten Garde zählt Taha vor allem die Islamisten. Tatsächlich hatte sich die Diktatur Baschirs ein islamistisches Mäntelchen umgelegt – zum beidseitigen Vorteil. Das Regime erhielt eine ideologische Rechtfertigung, und die Muslimbrüder konnten dem Sudan ihre rigiden Sozial- und Rechtsvorstellungen aufzwingen. In Verbindung mit der alles durchdringenden Korruption hat der Islamismus das Land wirtschaftlich und sozial zugrunde gerichtet. Entsprechend verhasst ist bei der Opposition jede Form von Islamismus.

Auch heute versuche die Konterrevolution, den Islam zu benützen, erzählt einer der jungen Aktivisten. «Sie stellen uns als unislamisch, liberal, kommunistisch und unsittlich hin.» Manche wollen die Debatte darum in die Moscheen tragen. Denn viele Scheichs seien zwar regimekritisch, hätten aber keine Ahnung vom Sit-in und stellten die falschen Fragen, etwa nach dem Stellenwert der Scharia. Der 26-jährige Muhammad Ahmed hat deshalb jüngst in einer Moschee nach der Freitagspredigt das Mikrofon verlangt, um über die Revolution und das Sit-in zu berichten. «Der Scheich hat mir das Mikrofon überlassen», erzählt er. «Es gab einen kleinen Aufruhr. Am Schluss hat man mir das Mikro wieder weggenommen, aber die Mehrheit hat mir zugehört und mich unterstützt.»

Angesichts der Verzögerungen entscheidet die Opposition am 12. Mai, die Proteste zu intensivieren. Mehr Demos also und mehr Streiks. Nun werden in der ganzen Stadt kleine Barrikaden gebaut. Bald sind die meisten Hauptachsen im Stadtzentrum gesperrt, ebenso die Brücken über den Blauen Nil, über die man nur noch zu Fuss gehen kann. Wer von Süd- nach Nordkhartum will, muss den weiten Umweg über die Schwesterstadt Omdurman und die Brücke über den Weissen Nil nehmen. Entsprechend ist der Verkehr dort dem Zusammenbruch nahe. Im Stadtzentrum hingegen fahren kaum noch Fahrzeuge.

Kleine Barrikaden in der ganzen Stadt

Gleichzeitig ist Khartum nun voller Militärs, die auf Pick-ups mit schweren Maschinengewehren herumfahren. Diese jungen Milizionäre tragen die hellbraunen Uniformen der RSF von Mohamed Hamdan Daglo, genannt Hemeti. Die RSF entstand aus den regimetreuen arabisch-nomadischen Dschandschawidmilizen, die in Darfur Kriegsverbrechen an den dortigen sesshaften Volksgruppen begingen: Vertreibungen, Vergewaltigungen, Schlächtereien. Hemeti ist die formelle Nummer zwei des Übergangsrats, viele sehen in ihm den starken Mann der Junta. Er selbst gibt sich als Garant des Übergangs zur Demokratie und versicherte, dass die RSF das Sit-in nicht auflösen werde. Doch viele misstrauten ihm, befürchteten, dass er die Macht übernehmen wollte, beschuldigten die RSF auch, als am 13. Mai Bewaffnete die Proteste erneut angriffen und scharf schossen – was Hemeti zurückweist. Sechs Menschen wurden am 13. Mai erschossen, doch der Angriff blieb vorerst erfolglos. Anfang Juni sollten sich jedoch die Befürchtungen gegenüber Hemeti bestätigen: Am Montag, am Festtag zum Ende des Ramadan, greift die RSF das Sit-in an (vgl. «Massaker des Militärs» im Anhang an diesen Text).

Dabei hatte die Eskalation der Proteste vorerst Wirkung gezeigt. Mitte Mai erreichten FFC und Militär eine grundsätzliche Einigung: Ein Hoher Rat mit ziviler Mehrheit sollte eingesetzt werden, dazu ein Ministerrat. Auch ein Parlament mit 300 Mitgliedern sollte geschaffen werden, davon sollten zwei Drittel von den FFC und ein Drittel von ethnischen Minderheiten, überparteilichen Persönlichkeiten und politischen VertreterInnen bewaffneter Gruppen gestellt werden. Die Übergangsperiode sollte drei Jahre dauern. Dennoch verblieben viele Streitpunkte um Zuständigkeiten und Personalien, und beide Seiten erhielten den Druck aufrecht. Das Militär verlangte die Räumung der Barrikaden ausserhalb des Sit-ins, die Opposition rief für zwei Tage Ende Mai einen Generalstreik aus. Doch nun, nach dem Angriff auf das Sit-In, annulliert der Übergangsrat die Vereinbarung und kündigt Wahlen innerhalb der nächsten sechs bis neun Monate an.

Kartoffeln rüsten für die Revolution

Mitte Mai liegt im ans Sit-in angrenzenden Quartier al-Burri ein intensiver, süsslich-saurer Hibiskusgeruch über der Grundschule. Dutzende blaue Plastikfässer mit Hibiskussaft stehen zwischen den Baracken herum. Einige Frauen und ein Mann rühren darin mit Holzstöcken. Fliegen belagern die Fässer. Im Innenhof, im Schatten der Bäume, rüsten ein paar Frauen Kartoffeln und frittieren sie in riesigen Pfannen über einem Holzkohlenfeuer. Der Arzt Nazim Serag leitet diese Ramadanküche.

Insgesamt sechs solcher Initiativen gebe es, erzählt Serag. «Hier bereiten wir täglich 4000 Teller Reis und Bohnen für das Fastenbrechen am Sit-in vor sowie 200 Fässer Saft, genug für 30 000 Menschen.» Dazu kommen weitere 2000 Mahlzeiten fürs Frühstück kurz vor Fastenbeginn bei Sonnenaufgang. «Supermärkte und Produzenten bringen uns Waren, aber auch Geschäftsleute und Familien bringen Zucker oder Mehl», sagt Serag. Dazu kämen Geldspenden aus dem In- und Ausland. «Seit Dezember gibt es einen unglaublichen Spendenfluss.»

Lastwagen bringen Saft und Mahlzeiten zum Sit-in, auch Eisblöcke werden angeliefert. Nacht für Nacht kommen Tausende ans Sit-in, um die Revolution zu feiern. Diese jungen Menschen seien äusserst widerständig und beharrlich, sagt Geschichtsprofessorin Fadwa Taha. «Sie haben ja keine Waffen, das Sit-in ist ihr einziges Mittel. Solange sie es aufrechterhalten, liegt die Macht bei ihnen.»

Massaker des Militärs

Am Montag, kurz nach Sonnenaufgang, griffen die RSF-Truppen von Juntamann Hemeti das Sit-in in Khartum gewaltsam an, wo Tausende DemonstrantInnen seit Wochen eine zivile Übergangsregierung gefordert hatten. Mit Tränengas und scharfer Munition ging das Militär gegen das Protestlager vor; mindestens 35 Menschen sollen laut dem Zentralkomitee der sudanesischen Ärzte dabei ums Leben gekommen sein.

Die DemonstrantInnen seien einem «blutigen Massaker» ausgesetzt, twitterte der Gewerkschaftsverband SPA. Er rief die Menschen dazu auf, friedlich zu demonstrieren – um den militärischen Übergangsrat zu stürzen.

Die neue Gewerkschaftsbewegung : ÄrztInnen im Untergrund

Zu Beginn der Proteste habe die mächtigste Demonstration in Atbara stattgefunden, erzählt Geschichtsprofessorin Fadwa Taha. Atbara sei die Stadt der ArbeiterInnen, kommunistisch dominiert. Dabei habe das Regime schon vor dreissig Jahren die Gewerkschaftsbewegung zerschlagen. Erst jetzt entstünden wieder neue Gewerkschaften – und sie seien alle Teil des Sudanesischen Verbands der Berufsleute (SPA). Zu den Gründern des SPA gehört das Zentralkomitee der sudanesischen Ärzte. Ein Führungsmitglied des Zentralkomitees ist der 28-jährige Mohaned Muhammad Hamid Ali. Er berichtet:

«Schon 2016 streikten wir für eine bessere Gesundheitsversorgung. Einige Ziele haben wir erreicht – doch die Regierung hat uns danach betrogen. So war klar: Besser wird es nur, wenn dieses Regime fällt. Zusammen mit den Anwälten und den Journalisten gründeten wir 2016 den SPA. Bis 2018 bauten wir im Geheimen Strukturen auf. Erst 2018 zeigten wir uns als SPA zum ersten Mal öffentlich, als wir höhere Mindestlöhne forderten. Dafür planten wir für den 25. Dezember eine Demo. Doch da hatte die Revolution schon begonnen. Es war der richtige Moment, um nicht mehr von den Löhnen zu reden, sondern den Sturz des Regimes zu fordern. Das war der Anfang der Beteiligung des SPA an den Protesten.

Meine Aufgabe war es, Notfalldienste für die Demonstrationen zu organisieren. Dafür schufen wir in allen Stadtvierteln Ärztezellen und sichere Orte für die Behandlung der Patienten. Um diese Häuser unauffällig zu beobachten, bildeten wir zusätzlich Gärtnerteams. Denn wenn eine Klinik entdeckt wurde, mussten wir sie rasch verlegen. Für die Überführung von Patienten in Spitäler benutzten wir Privatautos. Denn die Ambulanzen waren regimetreu, das war gefährlich für verwundete Demonstranten. In den staatlichen Spitälern wurde auch manipuliert, um Schusswunden und Folterspuren zu vertuschen. Deswegen informierten wir uns direkt bei den Ärzten, um Vorfälle sofort bekannt machen zu können: einen Patienten mit einer Schusswunde etwa.

Als das Regime schliesslich meinen Namen erfuhr, musste ich mich verstecken. Ab Januar wechselte ich mehrmals täglich das Auto, ich wechselte auch die Telefonnummern immer wieder. Im Zentralkomitee arbeiten alle unabhängig voneinander. Für die Kontakte haben wir Büros eingerichtet. Die Hälfte dieser Büros sind im Ausland, und die Hälfte der hiesigen Büros sind mobil. Dazu kommt ein Medienbüro mit zehn Mitarbeitern im ganzen Land. Wir koordinieren uns ausschliesslich in Whatsapp- und Facebook-Gruppen. Das ist ganz schön fordernd, denn wir müssen rund um die Uhr erreichbar sein. Wenn wir unterwegs sind, müssen wir uns alle halbe Stunde melden. Spezifische organisatorische Aufgaben vergeben wir an Mitglieder, die in der Öffentlichkeit nicht bekannt sind. Einer ist zum Beispiel dafür verantwortlich, streikenden Ärzten ihr Streikgeld zu bezahlen. Ein anderer bezahlt die privaten Kliniken für unsere Patienten. Vom ganzen Netzwerk bin nur ich identifizierbar, am Ende der Kette. Und ich habe eine Ärztin als Assistentin, die sofort übernehmen könnte.»

Armin Köhli