Die Analyse des Ökonomen: «Die Zeit des Vertrauens ist vorbei»

SP-Nationalrat und Verhaltensökonom Samuel Bendahan kennt die Bankenwelt. Die Übernahme der Credit Suisse sei ein Skandal, sagt er. Der Bundesrat müsse der neuen Mega-UBS dringend Auflagen machen.

WOZ: Herr Bendahan, die UBS übernimmt unter Garantie des Bundes die CS. Wie haben Sie diese Nachricht aufgenommen?

Samuel Bendahan: Das war ein Schock. Ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht mit einem solchen komplett verrückten Deal. Der Bund und die Nationalbank geben der UBS für die Übernahme Garantien von 209 Milliarden Franken. Das ist wie eine Verstaatlichung der Credit Suisse, aber ohne die Vorteile, die eine solche hätte. Die Bevölkerung hat das ganze Risiko, die UBS die ganzen Profite.

Finanzministerin Karin Keller-Sutter sagte, man habe die beste aller schlechten Lösungen gefunden.

Der Bundesrat hatte keine Strategie. Es ist seit Jahren bekannt, dass die Credit Suisse Verluste macht und das Management die Bank schlecht führte. Doch man hatte keinen Plan für den Worst Case. Der Bundesrat hätte gemeinsam mit dem Bankensektor Lösungen aufgleisen müssen. Das hat er jedoch nicht getan, deshalb konnte jetzt die UBS kommen und sagen: «Wir springen ein, aber zu unseren Konditionen.» Das darf so nicht passieren.

Sie sprechen von Strategielosigkeit. Es fehlte aber auch einfach der Wille, anders zu reagieren. Die Finanzministerin hat betont, wie «schlimm» für sie eine Verstaatlichung der Credit Suisse gewesen wäre.

Ich sage nicht, dass die Verstaatlichung auf jeden Fall die beste Lösung gewesen wäre. Aber sie wäre ganz sicher die bessere Lösung als das, was jetzt passiert ist. Der Bund hätte die Credit Suisse für drei Milliarden Franken kaufen können. Das wäre ein Risiko gewesen, aber die Regierung hätte dafür Einfluss auf die künftige Strategie der Bank gehabt. Mit der jetzigen Lösung riskieren Bund und Nationalbank 209 Milliarden Franken – ohne jegliche Beteiligung an der Bank, ohne Kontrolle und ohne Bedingungen. Die UBS kann alle Bedingungen stellen – jene Bank, für deren Rettung der Bund vor fünfzehn Jahren 60 Milliarden Franken riskiert hat. Das ist inakzeptabel. Zumal sich die UBS nun die Hände reiben kann: 3 Milliarden sind für die Bank nichts. Und die Credit Suisse bringt der UBS wertvolle Anlagen, Immobilien, viele Kunden und Know-how.

Die Schweiz hat nach der Finanzkrise 2008 die «Too big to fail»-Regeln geschaffen. Doch nun zeigt sich: Diese greifen nicht. Insbesondere der zentrale Mechanismus, dass sich eine Bank im Notfall selber zerlegen soll, ist offensichtlich nicht umsetzbar. Hat also alle nichts gebracht?

Man muss festhalten: Too big to fail has failed. Die Regulierungen, die nach der Finanzkrise beschlossen wurden, zielten vor allem auf die Eigenkapitalhöhe und die Liquidität von Banken. Die linken Parteien haben immer schon gesagt, dass dies nicht reicht. Man hätte mindestens die Bankenaufsichtsbehörde Finma mit mehr Ressourcen ausstatten und die Banken zu mehr Transparenz gegenüber dem Bundesrat verpflichten müssen. Und was die Idee angeht, dass Banken im Notfall ihre Geschäftsbereiche aufsplitten und die rentablen Bereiche retten sollen – das klingt auf dem Papier gut. Doch in der Realität sind die einzelnen Sektoren viel zu stark miteinander verflochten, als dass sie im Notfall innerhalb weniger Tage auseinanderdividiert werden könnten.

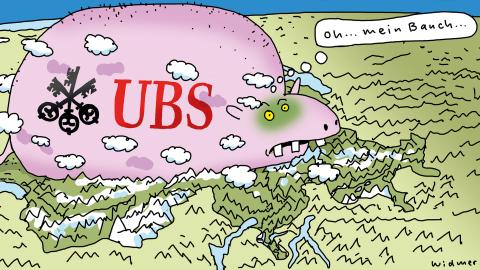

Fünfzehn Jahre nach der «Too big to fail»-Debatte gründet die Schweiz eine neue Monsterbank. Was für ein Risiko schaffen wir damit?

Die linken Parteien haben nicht erst seit der Finanzkrise 2008 betont, welche Risiken die Grossbanken mit ihren internationalen Spekulationsgeschäften darstellen. Wir wollten Gesetze, die die Banken verpflichtet hätten, diese vom restlichen Kundengeschäft zu trennen. FDP, SVP und Mitte-Partei haben solche Regulierungen immer bekämpft. Und nun haben wir noch eine gigantische Grossbank – und damit ein gigantisches Risiko. Ehrlich gesagt: Ich weiss nicht, was passieren kann, sollte die UBS in zehn Jahren die gleichen Probleme haben wie heute die Credit Suisse. Müssen wir dann 400 Milliarden Franken bezahlen – oder 600 Milliarden? Das wäre so viel wie das gesamte Bruttoinlandprodukt der Schweiz. Ich bezweifle, dass die Bevölkerung das akzeptieren würde – der jetzige Deal sorgt ja schon für sehr viel Wut.

UBS-Präsident Colm Kelleher sagte am Sonntag, man werde ganz anders wirtschaften als die Credit Suisse. «Derisking» war das Wort, das er benutzte, also «Risiken abbauen».

Ja, das hat er behauptet. Doch er sollte verstehen, dass er nicht mehr glaubwürdig ist. Die Zeit des Vertrauens in die grossen Banken ist vorbei. Wir haben diesen Leuten vor zwanzig Jahren vertraut – und sie behaupteten, die Politik habe keine Ahnung von der Bankenwelt und der Wirtschaft. Heute müssen wir Hunderte Milliarden für diese Banken riskieren.

Nun, da das Monster geschaffen ist: Können wir es überhaupt noch regulieren?

Meiner Meinung nach braucht es nun drei Debatten: Wir müssen über Verantwortlichkeiten reden. Es kann nicht sein, dass die für das Debakel verantwortlichen Manager ihre durch Boni verdienten Millionen behalten dürfen. Und wir müssen darüber reden, wie hoch das Risiko sein darf, das die Bevölkerung tragen muss. Da braucht es eine Obergrenze. Denn die Spekulationsgeschäfte der «Too big to fail»-Banken bringen der Bevölkerung gar nichts, keine Infrastruktur, keine Investitionen in Unternehmen – nix. Sie bringen nur Geld für die Aktionäre, die ohnehin schon reich sind. Und es müssen jetzt Mittel bereitgestellt werden, zum Beispiel durch eine spezielle Taskforce, um sicherzustellen, dass diese Gigabank überwacht wird und vor ihren Risiken geschützt werden kann.

Aber wie Sie schon gesagt haben: Der Staat hat sich keinerlei Kontrolle über die UBS verschafft.

Der Bundesrat hat bei der Übernahme mittels Notrecht das Aktionärsrecht ausgehebelt. Wenn das möglich ist, dann wäre es auch möglich, der UBS mittels eines Gesetzes Vorschriften zu machen. Die beste Lösung wäre eine geordnete Trennung zwischen Bankenaktivitäten, die systemrelevant sind, und solchen, die es nicht sind. Dann hätte man künftig die Möglichkeit, zu sagen: Den ersten Teil retten wir, für den zweiten Teil müssen die UBS und die Aktionäre selber geradestehen.

Sie sind Verhaltensökonom. Wie ordnen Sie den Untergang der Credit Suisse aus dieser Perspektive ein?

Im Gegensatz zur klassischen ökonomischen Theorie ist die Verhaltensökonomie eine sehr praktische Wissenschaft: Wir erforschen das Verhalten von Menschen in wirtschaftlichen Zusammenhängen. Die Credit Suisse ist ein gutes Beispiel dafür, welche negativen Auswirkungen ein von Boni getriebenes System hat. Wenn du ein Topmanager bist und über kurzfristige Erfolge ganz viel Geld verdienen kannst, dann verändert dich das, ganz klar. Du gehst mehr Risiken ein, denkst nicht mehr langfristig. Was ich mit meiner Doktorarbeit ebenfalls erforscht habe: Macht korrumpiert. Mein Experiment zeigte: Machtgewinn macht auch aus ursprünglich ehrlichen und fairen Menschen Diebe, die sich an anderen bereichern.

Apropos Verhalten: Credit Suisse und UBS sind wichtige Geldgeber der bürgerlichen Parteien. Sehen wir gerade auch die Folgen davon?

Klar. Die bürgerlichen Parteien bekommen für ihre Kampagnen viel Geld. Nicht nur von Banken, sondern auch von anderen Konzernen. Sicher die SVP, die FDP und die Mitte. Aber vielleicht auch die GLP, denn in finanz- und wirtschaftspolitischen Fragen hebt sie sich kaum von den anderen bürgerlichen Parteien ab. Im Parlament macht diese Allianz eine Politik für die Besitzenden – und gegen die Restbevölkerung. Ob bei der Tonnagesteuer, der OECD-Steuerreform, der Altersvorsorge oder der Eigenmietwertbesteuerung, am Ende ist es immer dasselbe: Die Superreichen profitieren von den Reformen auf dem Rücken der normalen Menschen, und das ist absolut problematisch.

In Bezug auf den Bankenplatz: Was fordert die SP nach dem Debakel?

Wir haben schon im Februar mit der Vorbereitung unserer Initiative für einen nachhaltigen Finanzplatz begonnen. Die Initiative will klare Regeln gegen verantwortungslose Geschäfte des Finanzplatzes, aber auch, dass Banken und Versicherungen die Klimakrise nicht weiter anheizen. Die Initiative wird wie die Konzernverantwortungsinitiative von einer sehr breiten Allianz getragen. Ich denke, sie wird gute Chancen haben.

Samuel Bendahan (42) vertritt seit 2017 die Waadtländer SP im Nationalrat und lehrt an der Universität Lausanne Verhaltensökonomie. Er hat Beratungsmandate für Banken und KMUs.