Strahlengrenzwerte für Lebensmittel: Die gefährliche Politik des Kleingedruckten

Wenn die öffentliche Verwaltung umgebaut wird, entstehen Lücken. Plötzlich ist das Ethanol verschwunden. Oder Strahlenmessgeräte. Ein Lehrstück administrativer Katastrophenvorsorge.

Im März waren in der Schweiz Desinfektionsmittel knapp. So wurde deutlich, dass der Ernstfall oft beginnt, wenn noch gar niemand hinschaut. Früher führte die Eidgenössische Alkoholverwaltung ein Ethanollager, um bei einer Pandemie Desinfektionsmittel herstellen zu können.

2018 liefen die Vorbereitungen zur Privatisierung dieses Betriebs. Geplant war, dass die ab 2019 selbstständige Alcosuisse das Lager weiterführen würde. Ein entsprechender Vertrag wurde aber nicht verlängert. Erst als Covid-19 den Bedarf an Desinfektionsmittel emporschnellen liess, fiel auf, dass die Ethanolreserven im Lauf der Privatisierung aufgelöst worden waren.

Seit den neunziger Jahren wurden weite Bereiche der eidgenössischen und kantonalen Verwaltungen ausgelagert, reorganisiert oder neu geregelt. Da stellt sich die Frage: Ist der Lapsus mit dem Ethanol ein Einzelfall? Oder sind noch weitere Vorsorgemassnahmen in ein Zuständigkeitsloch gefallen?

Zum Beispiel: Strontium-90

In einem Interview mit der WOZ vom 10. März 2016 schlug Markus Zehringer, damals Leiter Radioaktivität des Kantonalen Laboratoriums Basel-Stadt, Alarm. Dies nachdem bekannt geworden war, dass die allgemeinen Grenzwerte für Radionuklide in Lebensmitteln auf Bundesebene durch ereignisbezogene Listen ersetzt werden sollten. Die Strahlenwerte würden also erst definiert, nachdem ein Unfall bereits geschehen wäre. Das bedrohe die Infrastruktur, die nötig sei, um überhaupt zuverlässige Messergebnisse zu erzielen, schrieb damals die WOZ.

Wie ein Ernstfall vor dem Ernstfall beginnt, lässt sich an der Schwierigkeit zeigen, das Radionuklid Strontium-90 zu messen. Ähnlich wie Kalzium lagert sich dieser Betastrahler in Knochen ab. Werden dadurch die roten Blutkörperchen, die im Knochenmark gebildet werden, radioaktiver Strahlung ausgesetzt, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Leukämie. Deshalb gilt dieses Radionuklid als besonders heimtückisch.

Vor der Erfindung der Kernspaltung kam Strontium-90 in der Natur gar nicht vor. Aber mit den Atombombentests der sechziger Jahre gelangte es in die Atmosphäre und verbreitete sich von pazifischen Testgeländen aus um die ganze Welt. In der Schweiz wurde es jedoch erst routinemässig gemessen, nachdem kantonale Chemielabors in den achtziger Jahren mit Geräten ausgerüstet wurden, um Lebensmittel auf dieses und andere radioaktive Elemente zu testen. Nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl von 1986 erliess der Bund auch Grenzwerte für die Konzentration von Radionukliden in Lebensmitteln.

Bei Strontium-Isotopen galt für allgemeine Lebensmittel ein Grenzwert von 750 Becquerel pro Kilogramm. Ausserdem war ein Toleranzwert von 1 Becquerel pro Kilogramm festgelegt. Das heisst: Das Auftauchen von Strontium-90 in Lebensmitteln sollte Nachfragen bei den Herstellern bereits dann erlauben, wenn die Konzentration noch unter dem gefährlichen Mass lag.

Vom Sparen bedroht

Die Liste mit den Grenzwerten für Radionuklide befand sich in einem Anhang zur Verordnung des Departements des Innern über Fremd- und Inhaltsstoffe in Lebensmitteln (FIV). Interessierte aus der Antiatombewegung konzentrierten sich aber auf die Strahlenschutzverordnung – so fiel ihnen nicht auf, dass dieser Anhang 2016 bei einer Revision der FIV ersatzlos gestrichen werden sollte. Zum Glück wehrten sich einzelne Kantone und ExpertInnen aus dem Bundesamt für Gesundheit (BAG): In der zweiten Ämterkonsultation kam ein Kompromiss zustande.

Neu gelten zwei spezifische Verordnungen für Lebensmittel, die entweder vom Unfall in Fukushima 2011 oder jenem in Tschernobyl besonders betroffen sind. Zum Beispiel Pilze. Die neue allgemeine Kontaminantenverordnung enthält einen Anhang 10, der fast genau gleich aussieht wie der alte Anhang des FIV. Mit zwei Unterschieden, die nicht gleich ins Auge springen: Erstens fehlen neu die Toleranzwerte – und zweitens gelten die Grenzwerte nur noch im Ereignisfall.

So ist das auch in der ganzen EU, deren Werte und Systematik die Schweiz 2016 übernahm. Positiv dabei ist aber: Obwohl die Verordnung Ad-hoc-Änderungen erlaubt, erhöht sie die Chancen, dass die Grenzwerte, die zur Anwendung kommen, wissenschaftlich fundiert und verbindlich sind – und der Bund nicht alle Werte erst nach dem Eintreten eines Ereignisses festlegt, dann also, wenn bereits alle Lobbyverbände mitrechnen, wie viel die Konfiszierung von Lebensmitteln oder die Evakuierung von Gebieten kosten würde.

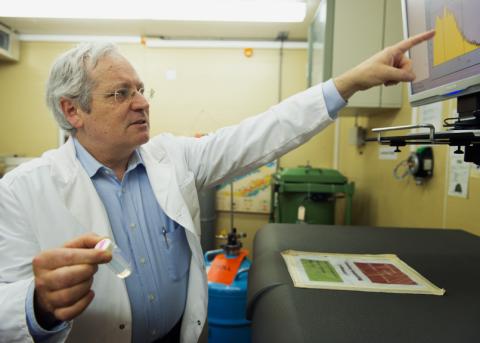

Eine zweite Gefahr besteht jedoch weiterhin. Wenn die Grenzwerte nur im Ereignisfall gelten, fehlt den kantonalen Laboratorien ein gesetzlicher Auftrag, um Radionuklide in Lebensmitteln ganz allgemein zu messen. Bei Sparprogrammen werden genau solche schlecht legitimierten Tätigkeiten gestrichen. Strahlenmessung kann man aber nicht von heute auf morgen wieder hochfahren. Besonders für Strontium-Messungen sind spezifisches Fachwissen und Übung erforderlich. Im Labor von Basel-Stadt etwa steht ein Alpha/Beta-Counter der Marke Canberra. Solche Geräte werden oft erst nach Bestelleingang produziert, die Lieferfrist beträgt rund sechs Monate. Die Vorlaufzeit bei einem Atomunfall kann aber wenige Stunden betragen. Schnelltestverfahren, die auch Verwendung finden, liefern nicht dieselbe Qualität an Ergebnissen. Obwohl die Messung von anderen Radionukliden, etwa Cäsium, einfacher zu lernen und durchzuführen ist, gilt auch da, dass einige notwendige Geräte von sehr wenigen Firmen hergestellt werden und die Lieferfristen lang sind.

Kompetenzzentrum in Planung

Die technische Schwierigkeit ist mit einer Kompetenzfrage verknüpft, die für ein föderales System typisch ist: Der Bund legt zwar Grenzwerte für Lebensmittel fest, aber das Testen ist Aufgabe der Kantone. Mit zunehmender zeitlicher Distanz zu Tschernobyl hat radioaktive Strahlung an politischer Aktualität verloren – so ist die Zahl der Strahlenmessgeräte in kantonalen Labors zurückgegangen. Markus Zehringer wies 2016 darauf hin, dass neben Basel-Stadt kaum noch ein Kanton Strontium-90 messe.

Sybille Estier vom BAG bestätigt den Handlungsbedarf. An einem runden Tisch zwischen dem BAG und den Kantonen werden zurzeit Kompetenzzentren geplant. Auf diesem Weg solle die Infrastruktur gesichert werden, ohne dass alle Kantone alles messen müssen. Wie immer bei solchen Projekten spielt die Frage, wer dann was finanziert, eine wesentliche Rolle.

Ein Aspekt der Vorsorge hat sich seit 2016 deutlich verbessert. Mit UraNet Aero hat der Bund ein neues Netzwerk zur Messung von Radioaktivität in der Luft in Betrieb genommen. Es registriert auch sehr kleine Strahlendosen, und die Ergebnisse sind auf der Webseite radenviro.ch öffentlich zugänglich. Ob ein Ereignis eintritt oder nicht, kann also kein Geheimnis bleiben. Wie gut die kantonalen Laboratorien im Ernstfall gerüstet sind, um im geforderten Mass Lebensmittel zu testen, bleibt zu beobachten.