Wählerische Geber

Das internationale Nothilfesystem krankt an zu viel Bürokratie und zweifelhaften Kriterien

Der Ukrainekrieg, der so plötzlich begann und so viel Gewalt und Verwüstungen mit sich brachte, versetzte die Welt in Aufruhr. Und es stellte sich die Frage, wie die neuen Nöte finanziell bewältigt werden können und welche Folgen das für das globale Hilfssystem haben wird. Zumal viele andere schwere Krisen weiterbestehen. Sie drohen nur in Vergessenheit zu geraten.

Im Jahr 2020 waren 243 Millionen Menschen (darunter 82 Millionen Vertriebene) in 75 Ländern auf internationale Nothilfe angewiesen. Noch schlimmer wurde die Situation durch die Coronapandemie, als 19 Millionen Menschen Soforthilfe brauchten und gleichzeitig die Geberländer dazu neigten, internationale Verpflichtungen hintanzustellen und sich in erster Linie um die Gesundheitskrise in ihren eigenen Ländern zu kümmern.

Als Folge des russischen Überfalls auf die Ukraine am 24. Februar 2022 wuchs der Druck auf das Welternährungsprogramm (WFP): Innerhalb weniger Wochen stieg der Getreidepreis von 250 auf 400 US-Dollar pro Tonne, ebenso der Preis für Stickstoffdünger, der stark vom Gaspreis abhängt, weil Gas für die Düngerproduktion benötigt wird (siehe „Freie Fahrt für ukrainisches Getreide?“). Außerdem erhöhten sich die Frachtkosten und wichtige Häfen waren überlastet.1

Die finanziellen Beiträge der Staaten reichen bei Weitem nicht aus, um die humanitären Bedürfnisse zu decken, die durch Kriege und Krisen aller Art immer mehr wachsen. Dieses Defizit zwingt uns, grundsätzlich über die internationale Nothilfe nachzudenken: Wie funktioniert das System? Welche Mängel hat es, und wie lässt sich Abhilfe schaffen?

Jedes Jahr richten die Vereinten Nationen einen koordinierten Appell an die Staatengemeinschaft und beziffern den Finanzbedarf für Hilfeleistungen in den unterschiedlichen humanitären Krisensituationen. Und jedes Jahr stellen sie fest, dass zwischen den erbetenen Summen und den von den Staaten gegebenen Geldern eine große Lücke klafft.

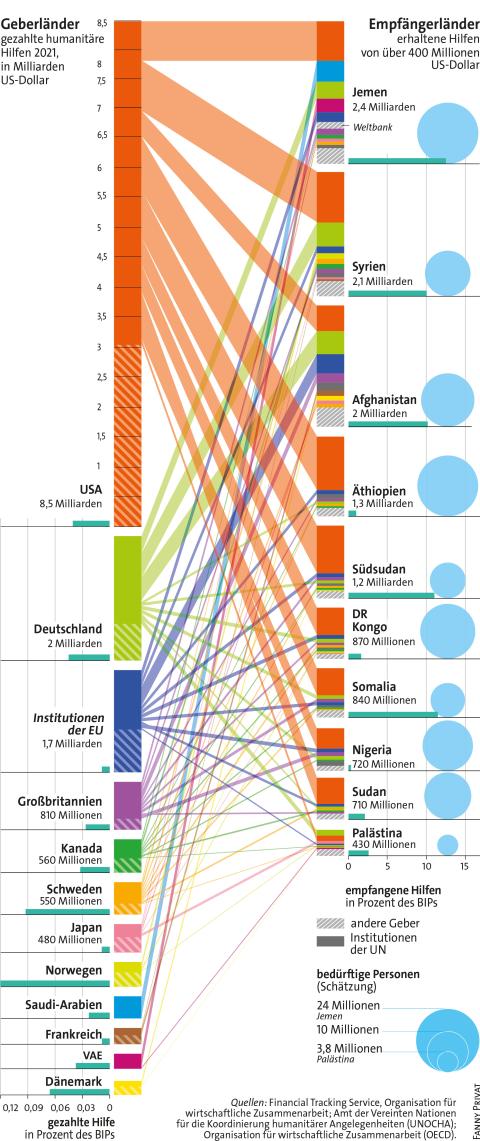

Infografik: Geberländer und Empfängerländer von humanitären Hilfen

Der Finanzbedarf hat sich von 2009 bis 2022 von 9 Milliarden auf 40 Milliarden US-Dollar (37 Milliarden Euro) mehr als vervierfacht. Aber die Beiträge der Geberstaaten liegen ziemlich konstant bei 60 Prozent der benötigten Summen – nur das Jahr 2020 machte eine Ausnahme, da fiel der Anteil erstmals seit mehr als zehn Jahren unter die Schwelle von 50 Prozent.2

2020 flossen statt der 9,5 Milliarden Dollar, die zur Bekämpfung der Folgen der Coronapandemie erforderlich gewesen wären, lediglich 3,8 Milliarden an Hilfen für die armen Länder. Diese Summe ist lächerlich, wenn man sie mit den Corona-Hilfspaketen vergleicht, die die westlichen Länder für ihre eigenen angeschlagenen Volkswirtschaften auflegten: 1,9 Billionen Dollar waren es in den USA, 900 Milliarden in der Europäischen Union. Im Oktober 2020 verkündete die Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), dass die westlichen Regierungen „rund 12 000 Milliarden Dollar an Hilfen für Privathaushalte und Unternehmen“ bereitgestellt hätten.3

Für 2023 belief sich der Hilfsappell der UNO auf die Rekordsumme von 51,5 Milliarden Dollar. Das entspricht knapp 11 Prozent des Umsatzes von Amazon oder der Hälfte des Nettogewinns von Apple. Und trotzdem ist ziemlich sicher, dass diese Summe nicht aufgebracht werden wird.

Um zu verstehen, warum die Gelder so weit hinter den Erfordernissen zurückbleiben, müssen wir uns anschauen, wer die Geberländer sind, wie das globale Verhältnis von privaten und öffentlichen Mitteln aussieht, und schließlich, an welche Länder die Zahlungen gehen. Diese verschiedenen Aspekte bringen Licht in den „Prozess“ der humanitären Hilfe: Sie zeigen die wichtigsten Tendenzen und geografischen sowie politischen Vorlieben der Geldgeber.

Es sind nur etwa 20 Länder, die aus freien Stücken praktisch das gesamte Volumen der staatlichen internationalen Hilfsgelder aufbringen. Ganz oben auf der Liste rangieren die USA, gefolgt von Deutschland, der Europäischen Union (als Gesamtheit), Großbritannien und Schweden. Erste Feststellung: Manche wirtschaftlichen Schwergewichte wie China, Russland, Indonesien oder Mexiko tauchen auf der Liste der wichtigsten Geldgeber nicht auf.

Zweite Feststellung: Die Zahlungen sind im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) der einzelnen Geberländer sehr unterschiedlich. Sie liegen zwischen mehr als 0,15 Prozent des BIPs im Fall von Luxemburg, Schweden, Norwegen und Dänemark und 0,03 Prozent bis 0,04 Prozent bei den USA, Kanada, Katar, Italien und Neuseeland. Diese Gelder reichen nicht nur insgesamt nicht aus. Eine genauere Analyse lässt zudem erkennen, dass es bei ihrer Verteilung große Ungleichgewichte gibt.

Ein Viertel von privaten Spendern

Im Jahr 2018 umfasste der koordinierte UN-Appell 34 Einzelanträge zugunsten von 29 Ländern. Aber nicht alle wurden gleichermaßen großzügig bedacht. Während 89 Prozent der erbetenen Summe für den Irak zusammenkamen und 67 Prozent für Nigeria, erhielten die Philippinen und Nordkorea mit 24 Prozent deutlich weniger. Diese „Deckungsquote“ hängt nicht davon ab, um wie viel Geld insgesamt gebeten wurde: Der Jemen erhielt beispielsweise 85 Prozent der beantragten 3,1 Milliarden Dollar, Haiti hingegen nur 13 Prozent von 252 Millionen Dollar.

Die Unterschiede kommen zustande, weil jeder Geber frei bestimmen kann, an welches Land sein Geld fließen soll; das heißt, er kann bestimmte Anliegen oder Regionen bevorzugen. 2020 wurden 83 Prozent der den UN-Organisationen zur Verfügung gestellten Gelder nach den jeweiligen Präferenzen der Geberländer verteilt. Dieses Verfahren hebelt ein wesentliches Prinzip der humanitären Hilfe aus: den Grundsatz der Unparteilichkeit, demzufolge Hilfe ausschließlich nach Bedürftigkeit vergeben werden soll.

Darüber hinaus sehen sich die NGOs, die bei der UNO finanzielle Unterstützung für ihre Arbeit in armen Ländern beantragen, mit einer überbordenden Bürokratie konfrontiert. Die Vertragsklauseln über Mittelzuweisungen verlangen von Organisationen, die in Konfliktgebieten tätig sind, dass ihre Angestellten, Dienstleister und Partnerorganisationen bis ins Kleinste durchleuchtet und wiederholt kontrolliert werden. So müssen sie etwa mit einer Spezialsoftware überprüfen, ob Mitarbeiter irgendwo als Terrorverdächtige gelistet sind.

NGO-Verantwortliche formulierten dazu eine Stellungnahme, die am 15. Dezember 2020 in der Tageszeitung Le Monde erschien: „Die Zeit und die Kraft, die aufgewendet werden, um die neuen Prüfvorgaben zu erfüllen, bedeuten in erster Linie eine außerordentliche Erschwerung der Verwaltungsabläufe und Verteuerung der Einsätze. Das hat zur Folge, dass unsere Teams einen beträchtlichen Teil ihrer Zeit für Aufgaben einsetzen müssen, die nicht unmittelbar den von ihnen unterstützten Menschen zugutekommen.“

Und nun zeichnet sich eine weitere Forderung der Geberländer ab: Die Überprüfungen sollen auf die direkten Empfänger:innen von Hilfsleistungen ausgeweitet werden. Das könnte die Sicherheit der helfenden Teams vor Ort gefährden, weil sie in den Augen bestimmter kämpfender Rebellenorganisationen womöglich als Spitzel gelten.4

Humanitäre Hilfe darf nicht unter die Bestimmungen von Antiterrorgesetzen fallen, denn nur so ist gewährleistet, dass die Grundprinzipien von Neutralität – in bewaffneten Konflikten darf keine Seite bevorzugt werden – und Unabhängigkeit (die Hilfe darf nicht an wirtschaftliche, militärische und andere Ziele geknüpft sein) eingehalten werden.

Da von den UN-Organisationen zu wenig Geld fließt, müssen die internationalen NGOs diesen Mangel ausgleichen und selbst zusätzliche Finanzquellen erschließen. Dafür müssen sie sich an private Geldgeber wenden und so ihre Anliegen gewissermaßen kommerzialisieren, was sie zugleich in Abhängigkeit von einzelnen Spender:innen bringt.

Private Finanzierungen machen rund ein Viertel der Gelder aus, die jedes Jahr für humanitäre Zwecke zusammenkommen; im Jahr 2020 waren es 6,7 Milliarden Dollar. 85 Prozent dieser Gelder werden mit großen Spendenkampagnen durch internationale NGOs eingesammelt, der Rest stammt von Stiftungen und zu einem geringen Teil von Unternehmen.

Aber auch dann reichen die Mittel nicht immer aus, um den Bedarf zu decken. Je nachdem, um welche Länder und welche Art Krisen es geht, erweisen sich die Geber:innen mehr oder weniger spendabel. Dabei spielt die kulturelle, sprachliche oder historische Nähe zu den von einer Krise betroffenen Menschen eine wichtige Rolle.

Besonders großzügig fallen in der Regel auch die Reaktionen nach Naturkatastrophen oder großen Unfällen aus wie bei dem Tsunami in Indonesien (2004), der Explosionskatastrophe in Beirut (2020) oder den Erdbeben in Haiti (2010), Nepal (2015) und zuletzt in der Türkei und Syrien (2023).

Man kann hinterfragen, ob es gerechtfertigt ist, dass die Allgemeinheit eine so große Rolle bei der Finanzierung und Ausrichtung humanitärer Hilfe spielt. Abgesehen davon zwingt dieses Modell die NGOs nicht nur dazu, sich nach der Logik der großen Geberländer zu richten, sondern auch zu einer Form des humanitären Marketings nach den Regeln des Konsumismus.

Bei ihren Bemühungen um private Gelder müssen die NGOs der Wankelmütigkeit individueller Geldgeber:innen Rechnung tragen. Um sie zu Spenden zu bewegen, kann es ratsam sein, die Beteiligten und die Ergebnisse eines Konflikts sehr vereinfacht darzustellen. Das bringt die Versuchung mit sich, ein klischiertes Bild der hilfsbedürftigen Menschen zu zeichnen.

Die großen Verlierer in diesem Finanzierungsmodell sind NGOs aus armen Ländern. Tatsächlich kommen die Organisationen, die vor Ort im Einsatz sind, fast ausschließlich aus Europa und Nordamerika. 2016 formulierte der Weltgipfel für humanitäre Hilfe in Istanbul „prioritäre Empfehlungen“ und sprach sich dafür aus, die Verteilung von Geldern grundsätzlich zugunsten lokaler Akteure neu zu ordnen. Diese verfügten bis dahin lediglich über 2,8 Prozent der gesamten weltweiten humanitären Hilfe.

Der Gipfel legte das Ziel auf 25 Prozent im Jahr 2020 fest, erreicht wurden schließlich 3 Prozent. Dabei bewiesen die Lockdowns und der Stillstand im internationalen Luftverkehr, wie nötig es ist, humanitäre Hilfe direkt vor Ort zu organisieren. 2022 kamen nur 1,2 Prozent der internationalen Hilfe NGOs zugute, die ihren Standort in von Krisen betroffenen Ländern hatten.

2019 gaben die Staaten 20 Milliarden Dollar für humanitäre Hilfe aus, während sich die Militärausgaben im selben Jahr auf mehr als 1900 Milliarden beliefen. 20 Milliarden Dollar an öffentlichen Geldern für humanitäre Hilfe bedeuten, dass alle Notfälle auf dem Planeten mit weniger als 5 Prozent der Summe bewältigt werden sollen, die allein Deutschland für sein Gesundheitswesen aufwendet (441 Milliarden).

Doch es ist nicht damit getan, die Unzulänglichkeit der Mittel zu kritisieren. Man muss die gesamte Finanzierung des internationalen humanitären Engagements überdenken. Es kann nicht allein aus freiwilligen Beiträgen der Geberländer finanziert werden. Würden beispielsweise all die Länder, die nach der Klassifikation der Weltbank „einkommensstark“ sind, zwischen 0,03 Prozent (Stand 2019) und 0,07 Prozent (nach der Pandemie) ihres BIPs für humanitäre Zwecke ausgeben, wäre das ausreichend, um sämtliche bei der UNO beantragten Summen abzudecken.

Die NGOs könnten darauf drängen, dass die UNO für diese Ländergruppe verpflichtende Beiträge einführt. Dieses Prinzip würde insbesondere mächtige Staaten wie Russland, China, Brasilien und Indonesien zwingen, mehr Geld aufzubringen. Parallel dazu müssten lokale NGOs mehr von dem Geld bekommen. So würde der gegenwärtige ungleiche Zustand überwunden, dass in den Ländern des Globalen Südens vorrangig westliche NGOs tätig sind, die von westlichen Staaten und deren Bevölkerungen finanziert werden.

1 „The impact on trade and development of the war in Ukraine“, Konferenz der Vereinten Nationen über Handel und Entwicklung (Unctad), 16. März 2022.

2 Die in diesem Beitrag zitierten Zahlen über die Höhe der humanitären Hilfszahlungen für bedürftige Länder stammen aus aufeinanderfolgenden Ausgaben des Berichts „Global Humanitarian Assistance“ der Organisation Development Initiatives.

3 Kristalina Georgiewa, „The Long Ascent: Overcoming the Crisis and Building a More Resilient Economy“, IWF, 6. Oktober 2020.

4 „Fact sheet: Screening final beneficiaries of humanitarian aid“, Diakonia International Humanitarian Law Centre, 7. September 2021.

Aus dem Französischen von Ursel Schäfer

Pierre Micheletti ist Präsident von Action Contre la Faim-France und Autor von „0,03 %! Pour une transformation du système humanitaire international“, Paris (Éditions Parole) 2020.