Brustkrebsfrüherkennung: «Die Verbesserung ist richtig drastisch»

Für Frauen, die ein erhöhtes Brustkrebsrisiko haben, ist eine Mammografie denkbar ungeeignet. Das bestätigt die jüngste Studie zum Thema erneut – und sie zeigt eine Alternative auf, die zuverlässiger, besser und ausserdem ungefährlich ist.

Jede zehnte Frau erkrankt an Brustkrebs. Noch häufiger betroffen sind Frauen, die zur Gruppe mit erhöhtem Risiko gehören – sei es aus familiären oder genetischen Gründen. Manche entwickeln bereits in jungen Jahren einen Tumor. Verhindern lässt sich das nicht. Aber je früher der Tumor erkannt wird, desto grösser sind die Heilungschancen. Die Mammografie gilt als Standarduntersuchung zur Früherkennung. Doch sie ist umstritten. Gerade bei jüngeren Frauen mit erhöhtem Risiko kann sie sogar kontraproduktiv wirken. Das bestätigt eine deutsche Studie, die Ende Februar in der Fachzeitschrift «Journal of Clinical Oncology» publiziert worden ist. «Wir müssen aufhören, diesen Frauen auch noch eine Mammografie zuzumuten», sagt die Studienleiterin Christiane Kuhl von der Radiologischen Klinik der Universität Bonn. «Das ist nicht länger vertretbar.»

Brustkrebs entsteht meist in den Milchgängen. Solange er dort drin verbleibt, handelt es sich um eine Krebsvorstufe, ein sogenanntes Duktales Carcinoma in situ (DCIS). «Entfernt man diese Vorstufe chirurgisch, dann ist die Patientin komplett geheilt», sagt Christiane Kuhl. Denn der Tumor hat in den Milchgängen keinen Anschluss an Blut- oder Lymphgefässe, über die er sich ausbreiten könnte. Den bekommt er erst, wenn er in das umliegende Drüsengewebe eindringt. Entdeckt man den Tumor dort, solange er auf die Brust beschränkt ist, stehen die Heilungschancen immer noch sehr gut. Ist jedoch der sogenannte Wächterlymphknoten am seitlichen Ende der Brust bereits befallen, sinken die Chancen auf siebzig bis achtzig Prozent. Haben sich Metastasen in weiter entfernten Körperregionen wie etwa der Leber bilden können, dann ist der Krebs in der Regel nicht mehr aufzuhalten. «Es geht bei der Früherkennung also darum, die Krankheit zu entdecken, bevor sie in die Lymphknoten oder andere Körperregionen vordringt», sagt Kuhl.

Nicht jeder Brustkrebs verhält sich gleich. Manche wachsen langsam oder gar nicht, verbleiben jahrelang in den Milchgängen oder bilden sich gar zurück. Andere hingegen sind aggressiv und invasiv, breiten sich also rasch aus. Meist lässt sich das bereits in der DCIS-Vorstufe unterscheiden: «Aus sogenannten Low-grade-DCIS werden meist langsam wachsende Tumoren, aus High-grade-DCIS entwickeln sich Tumoren, die rasch wachsen», sagt Kuhl. Frauen mit erhöhtem Brustkrebsrisiko entwickeln nun nicht nur überproportional häufig einen Tumor, sondern oft auch einen aggressiven. Am stärksten betroffen sind jene fünf Prozent unter ihnen, die Trägerinnen der Genvarianten BRCA 1 oder BRCA 2 sind, also ein «Krebsgen» besitzen: Bis zu sechzig Prozent dieser Frauen erkranken im Verlauf ihres Lebens an Brustkrebs. Vorsorgeuntersuchungen sind für diese Frauen deshalb besonders wichtig. Und sie beginnen bereits in jungen Jahren, frühestens ab einem Alter von 25.

Fazit: Untauglich!

Noch immer gilt die Mammografie als Standardvorsorgeuntersuchung; bei jungen Frauen mit hohem Risiko wird zudem empfohlen, zusätzlich noch Ultraschall und allenfalls Magnetresonanztomografie (MRT) einzusetzen. Gerade bei diesen Frauen ist eine regelmässige Mammografie aber von zweifelhaftem Nutzen und ausserdem eine hohe Belastung, vor allem aufgrund der ionisierenden Strahlung. Nicht von ungefähr werden Mammografien erst ab einem Alter von fünfzig Jahren empfohlen. «Wenn die Früherkennung schon in jungen Jahren beginnt, ist die Strahlenbelastung deutlich höher, weil viel mehr und häufiger Mammografien durchgeführt werden», sagt Christiane Kuhl. «Gleichzeitig vertragen jüngere Frauen dieselbe Dosis schlechter, weil ihr Drüsengewebe strahlungsempfindlicher ist.» Und Frauen mit BRCA-Mutationen können ganz besonders schlecht mit ionisierender Strahlung umgehen.

Kommt hinzu, dass eine Mammografie vor allem die langsam wachsenden Tumoren entdeckt, weil diese zu Verkalkungen führen, die im Röntgenbild sichtbar werden. «Das ist aber nur bei etwa der Hälfte der Krebsvorstufen der Fall», relativiert Kuhl. Ausserdem macht es das dichte Drüsengewebe junger Frauen schwierig, mit einer Mammografie überhaupt Aussagen zu treffen. Falsch positive Resultate etwa sind ein grundsätzliches Problem, wie auch Reihenuntersuchungen an Frauen über fünfzig zeigen: Bei jeder zehnten ist die Diagnose Brustkrebs – die mit einer enormen emotionalen Belastung verbunden ist – falsch. Noch schlimmer ist das Gegenteil: «Was die Frauen wirklich fürchten, sind die falsch negativen Befunde», sagt Kuhl, «und die gibt es in der Mammografie häufig.»

In ihrer Studie an vier Brustzentren in Deutschland haben Kuhl und ihre KollegInnen zwischen 2002 und 2006 rund 700 Frauen mit erhöhtem Brustkrebsrisiko jährlich mit Mammografie, Ultraschall und MRT untersucht. Die Hälfte der Teilnehmerinnen war unter 43 Jahren, also relativ jung. Bei 27 Frauen wurde im Verlauf der Untersuchungsperiode ein Tumor diagnostiziert. Fast siebzig Prozent davon blieben in der Mammografie unerkannt. Die Studienleiterin Christiane Kuhl zieht daraus ein klares Fazit: «Für Frauen mit erhöhtem Risiko hat die Mammografie keinen relevanten Anteil an der Früherkennung von Brustkrebs.»

Auch mit Ultraschall liessen sich in der Studie nur 37 Prozent der Tumoren entdecken – ganz im Gegensatz zum Magnetresonanztomografen, der 93 Prozent zu identifizieren vermochte. Im MRT blieb ausserdem keine einzige der DCIS-Vorstufen unerkannt. Gut die Hälfte von diesen konnte vielmehr einzig dank MRT erfasst werden. Und das ist für Frauen mit erhöhtem Risiko besonders bedeutsam. Das Kontrastmittel im MRT zeigt nämlich jene Stellen in der Brust an, die besonders stark durchblutet sind – und genau das ist die Voraussetzung für ein rasches Tumorwachstum. «Je biologisch aggressiver ein Tumor ist, desto besser lässt er sich im MRT nachweisen», sagt Christiane Kuhl. «Wir haben also die Früherkennung mit MRT so vorverlegt, dass wir Frauen, die innert weniger Jahre einen invasiven Brustkrebs entwickelt hätten, bereits im Vorstadium haben abfangen können.» Und das ohne zusätzliche Strahlungsbelastung wie bei der Mammografie.

Beat Thürlimann, Leiter des Brustzentrums am Kantonsspital St. Gallen, bestätigt: «Eine MRT ist die empfindlichste Methode zur Brustkrebsdiagnose – und für junge Frauen mit erhöhtem Risiko sicher auch die beste.» Allerdings sei eine Magnetresonanztomografie eine ganz besonders anspruchsvolle Untersuchungsmethode und Christiane Kuhl eine der führenden ExpertInnen auf diesem Gebiet. «Routine ist entscheidend; längst nicht alle Schweizer Spitäler können eine Rate von 200 Brust-MRT pro Jahr vorweisen» – eine Zahl, die Kuhl als Mass für eine Qualitätsgarantie nennt. Schwierig ist eine Magnetresonanztomografie laut Thürlimann auch, weil sie von weiteren Faktoren wie etwa dem hormonellen Zyklus der Frau abhängig ist. Er erzählt von einer jungen Frau, bei der sich im MRT am Brustzentrum St. Gallen ein verdächtiger Befund gezeigt habe. Vier Wochen später – am selben Zyklustag – war eine Biopsie in einem anderen Spital geplant. Doch dazu kam es gar nicht: Im neuen MRT war der Befund nämlich verschwunden.

Vervierfachte Sicherheit

Christiane Kuhl ist trotzdem überzeugt, dass eine Magnetresonanztomografie für Frauen mit erhöhtem Brustkrebsrisiko unverzichtbar ist. «Wenn man bereits in jungen Jahren mit der Früherkennung beginnen muss, dann erhöht man die Sicherheit für diese Frauen mit einem MRT um mindestens das Dreifache gegenüber einer Mammografie – also richtig drastisch.» Das habe man bereits durch viele prospektive Studien zeigen können. Deshalb fordert sie auch, dass in Deutschland endlich die Leitlinien für die Brustkrebsvorsorge entsprechend geändert werden. Diese empfehlen ein MRT nämlich nur für Frauen mit stark erhöhtem Risiko, und auch das nur ergänzend zu Mammografie und Ultraschall. «Ist es nicht absurd, zusätzliche Abklärungen zu fordern, um Leitlinien anzupassen, die ursprünglich fast ohne solche Abklärungen erstellt worden sind?»

Beat Thürlimann hat Verständnis für seine Kollegin. Tatsächlich seien die Leitlinien in Deutschland sehr rigide und hätten einen viel grösseren Stellenwert als in der Schweiz. «Bei uns sind die Richtlinien individueller», sagt er. «Ausserdem sind wir Ärzte frei, auch von den Richtlinien abzuweichen und uns individuell auf die Bedürfnisse einer einzelnen Patientin zu konzentrieren.» Am Brustzentrum in St. Gallen werden Frauen mit stark erhöhtem Brustkrebsrisiko beim ersten Mal noch mit allen drei Methoden untersucht, in den jährlichen Abklärungen danach je nach Art des Krebsrisikos mit Ultraschall oder MRT. Das Ganze ist natürlich auch eine Kostenfrage: Am Brustzentrum in St. Gallen etwa kostet eine Diagnose im Magnetresonanztomografen rund vier- bis sechsmal so viel wie eine Mammografie. Trotzdem ist für Thürlimann klar: «Eine Mammografie hat einen kleineren Stellenwert für junge Frauen, insbesondere, wenn eine BRCA-Mutation vorliegt.»

Methoden zur Früherkennung

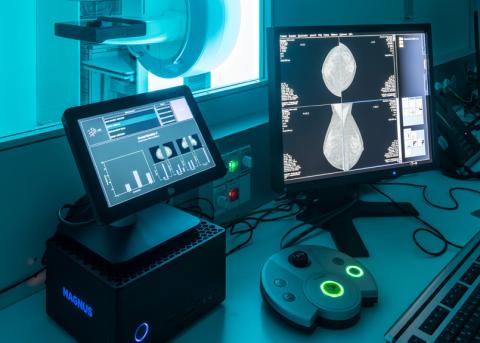

Eine Brustkrebsdiagnose ist ein schwieriges und komplexes Unterfangen – ganz unabhängig von der Untersuchungsmethode. Am längsten bekannt und weitaus am häufigsten angewandt wird die Mammografie. Dabei wird die Brust zusammengedrückt und zweimal mit Röntgenstrahlen durchleuchtet – einmal schräg und einmal von oben nach unten. Eine Sonografie, also eine Untersuchung mit Ultraschall, wird vor allem ergänzend zur Mammografie eingesetzt. Einerseits bei jungen Frauen, weil ihr dichtes Brustgewebe eine mammografische Diagnose erschwert. Andererseits bei Frauen, bei denen sich ein Knoten in der Brust hat ertasten lassen. Mit einer Magnetresonanztomografie lässt sich die Brust dreidimensional darstellen und mithilfe von Computersoftware vergrössern und aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten.

Die Zahl der jährlichen Neuerkrankungen an Brustkrebs steigt auch in der Schweiz nach wie vor – von durchschnittlich 3459 im Jahr 1986 auf 5245 im Jahr 2006. Akzentuiert hat sich in diesem Zeitraum auch die Dominanz von Brustkrebs gegenüber andern Krebsarten bei Frauen, und zwar von einem Anteil von knapp 29 auf über 32 Prozent. Gleichzeitig ist aber die Sterblichkeit merkbar zurückgegangen. Auch die jährlichen Todesfälle sind rückläufig: Während 1986 im Schnitt noch 1432 Frauen an Brustkrebs starben, waren es 2006 82 weniger.