Abtreibung und Behindertenrechte: «Nein, ich will diesen Test nicht machen!»

Kann man als Feministin das Recht auf Abtreibung verteidigen und gleichzeitig Pränataldiagnostik kritisieren? Auf jeden Fall – und auch bei den Protesten gegen den «Marsch fürs Läbe» müsse das zusammengedacht werden, sagt die feministische Aktivistin und Autorin Kirsten Achtelik.

WOZ: Kirsten Achtelik, mit dem «Marsch fürs Läbe» sind Abtreibungsgegner in den letzten Jahren wieder sichtbarer geworden. Diesen Samstag in Bern lautet die Parole «Lebenslang lebenswert» …

Kirsten Achtelik: Der Slogan zielt eindeutig auf pränatale Diagnostik (PND) und selektive Schwangerschaftsabbrüche ab. Das darf man als Feministin nicht ignorieren und muss sich überlegen, wie man damit umgehen möchte.

Es gibt doch jeweils auch eine Gegendemo aus linken, feministischen Kreisen, die sich den christlichen Fundis in den Weg stellt und das Recht auf Selbstbestimmung und Abtreibung verteidigt. Was wird hier also ignoriert?

Selektive PND hat nicht viel mit Selbstbestimmung zu tun, sondern ist vor allem behindertenfeindlich. Wir dürfen die Kritik daran nicht den konservativen Lebensschützern überlassen. Wenn wir ihnen nur die alte feministische Parole des Rechts auf Selbstbestimmung entgegenhalten, ist das ein strategischer Fehler.

Wieso ein strategischer Fehler? Sind Sie etwa gegen Selbstbestimmung?

Die feministische Bewegung bezieht sich heute mit ihrer «Mein Bauch gehört mir»-Parole auf die Frauenbewegung der siebziger Jahre. Dabei gab es in den Achtzigern eine Fraktion, in der sich Feministinnen mit und ohne Behinderung sehr kritisch mit Fortpflanzungstechnologie, PND und vermeintlicher Selbstbestimmung auseinandersetzte. Für sie war Pränataldiagnostik nicht eine Erweiterung der Entscheidungsmöglichkeiten einer Frau, sondern eine Ausweitung des Normalitätsgebots. Das ist heute weitgehend vergessen.

Warum ist das so?

Es ist einfacher. In Deutschland werden bei Protesten gegen den «Marsch für das Leben» zwar auch Behinderte eingebunden, das PND-Thema wird aber meist völlig ausgeblendet. Dabei setzen die sogenannten Lebensschützer mit den Jahren immer mehr auf die Thematik der selektiven Abtreibungen, zeigen Bilder von Kindern mit Trisomie 21, holen behinderte Leute auf die Bühne, die sagen, dass sie so froh seien, am Leben zu sein. Die Berufung auf Selbstbestimmung als einzige Protestparole ist da einfach nicht hinreichend. Die feministische Kontrolle des eigenen Körpers und Lebens ist nicht mehr derselbe antipatriarchale, emanzipatorische Akt wie vor vierzig Jahren. Der Begriff der Selbstbestimmung ist über die Jahre individualistisch, neoliberal und marktförmig geworden.

Marktförmig?

Lassen Sie mich ein Beispiel geben: Als ich kürzlich für eine Lesung in Zürich ankam, sah ich überall diese Plakate für Brustverschönerungsoperationen unter dem Slogan «Meine Dinger, mein Ding». Diese Werbung zielt offensichtlich auf weibliche Selbstbestimmung und Kontrolle über den eigenen Körper ab, aber sie ist zugleich marktförmig, herrschaftskonform und bedient eine typische Weiblichkeitsvorstellung. Der Feminismus hat bezüglich Selbstbestimmung viel erreicht, aber mittlerweile sind viele seiner Argumente vom System vereinnahmt worden. Es geht nur noch um individuelle Bedürfnisbefriedigung. Und niemand hinterfragt die gesellschaftlichen Faktoren, die eine Frau in ihrer Entscheidung beeinflussen.

Es ist ein feministisches Tabu, Entscheidungen von Frauen infrage zu stellen.

Ja, jedes kritische Hinterfragen wird heftigst abgewehrt. Reproduktive Entscheidungen werden verteidigt, als ob man sonst den Konservativen recht gäbe, die Frauen am liebsten überhaupt nicht über ihre Körper selbst bestimmen lassen würden. Es gibt aber Entscheidungen von Frauen, die eben nicht emanzipatorisch, sondern systemerhaltend sind und anderen gesellschaftlich marginalisierten Gruppen schaden. Darüber müssen Feministinnen sprechen.

Wenn es um PND geht, wird oft mit der «Vermeidung von Leiden» argumentiert. Dass man so ein Leben seinem Kind nicht antun will.

Dieses Argument funktioniert logisch nicht. Denn wenn man das Kind nicht gebärt, gibt es ja auch niemanden, dem man das Leiden erspart hat. Und selbst wenn man ein gesundes Kind zur Welt bringt, was macht man, wenn es einen schweren Unfall hat? Man kann sich nicht gegen Ungeplantes versichern. Darüber hinaus ist es auch problematisch, Behinderung immer mit Leiden und Schmerzen zusammenzudenken. Es sollte eigentlich feministischer Grundkonsens sein, dass dieses Denken von Planbarkeit und Vermeidbarkeitsgarantien nicht das ist, was wir unter Feminismus verstehen.

Dann halten Sie nichts von der Befürchtung, dass Frauen, die ein behindertes Kind gebären, noch mehr auf die Mutterrolle zurückgeworfen werden als sowieso schon?

Ich glaube, dass die meisten werdenden Mütter und Paare, die eine Schwangerschaft angenommen haben und in diesen Prozess von pränataler Diagnostik reingehen, recht wenig Ahnung vom Sozialsystem haben. Sie erkundigen sich nicht, welche Leistungen und staatliche Unterstützung sie beanspruchen können. Sie bleiben stattdessen auf der medizinischen Ebene: Wird es laufen können? Wird es sprechen können? Die Ängste liegen in Wahrheit hauptsächlich woanders, nämlich in der Angst, ausgeschlossen zu werden. Dass man mit einem behinderten Kind blöd angeschaut wird und sich dauernd rechtfertigen muss, weil man ein behindertes Kind hat.

Ist das nicht ein urbaner Mythos?

Das dachte ich anfangs auch. Studien zeigen aber, dass Eltern von Kindern mit Behinderung sogar von ihrem nahen sozialen Umfeld gefragt werden, ob sie es nicht schon vor der Geburt gewusst hätten. Das impliziert immer auch, dass man es hätte vermeiden können …

… weil es ja all diese pränatalen Tests gibt, die inzwischen zur Schwangerschaft dazugehören wie etwa Dehnungsstreifen. Dabei könnte frau einfach sagen: Solche Tests mache ich nicht.

Ja, aber dafür braucht sie ein dickes Fell und viel Wissen. Wenn man uninformiert in diesen Schwangerschaftszirkus eintritt, hat man schnell mal einen Test gemacht, ohne genau zu wissen, wofür der jetzt überhaupt war. Darüber wird im Vorfeld viel zu wenig informiert. Hinzu kommt, dass die Finanzierung durch die Krankenkassen impliziert, dass so ein Test sinnvoll und medizinisch notwendig ist. Dass grundsätzlich davon ausgegangen wird, dass ein behindertes Kind zu haben, nicht zumutbar sei, ist schlicht behindertenfeindlich.

Sie schiessen hart gegen Frauen, die sich gegen ein behindertes Kind entscheiden.

Keinesfalls. Ich möchte kein Shaming von Frauen betreiben, die diese Tests machen oder wissen wollen, ob ihr Kind behindert ist. Ich setze mit meiner Kritik vielmehr bei den Untersuchungen und auf der gesellschaftspolitischen Ebene an.

Die Entscheidung liegt am Ende aber doch bei der einzelnen Frau.

Genau das meine ich. Man könnte ja auch sagen, wir finden es gesellschaftlich falsch, dass diese Entscheidung überhaupt getroffen werden muss, und setzen nun alle Ressourcen daran, die bestehenden Barrieren abzubauen. Es geht um die Grundsatzfrage: Will man eine Selektion? Will man die Werkzeuge zur Verfügung stellen, eine Behinderung und damit eben auch die Geburt eines behinderten Kindes zu vermeiden? Oder lieber Werkzeuge, besser mit einer Behinderung leben zu können? Dass man diese Entscheidung auf die individuelle Person auslagert, Schwangere unter Druck setzt und alleine für die Gesundheit ihres Kindes verantwortlich macht, das finde ich ungeheuerlich.

Interessant ist auch der ökonomische Aspekt. Es scheint, dass viel Geld in die pränatale Diagnostik investiert wird, während viele Behinderte in prekären finanziellen Verhältnissen leben und die Gelder für Pflege, Betreuung und Begleitung gestrichen werden.

Die Frage, warum so wenig Geld in Inklusion geht, ist mit einfachen kapitalistischen Marktmechanismen zu erklären: Sie erzeugt kaum Mehrwert. Die Firmen, die Ultraschallgeräte und die neuen nichtinvasiven Pränataltests herstellen, haben ein offensichtliches Geschäftsinteresse. Sie haben einen Markt für ihre Produkte geschaffen. Dabei wäre es beispielsweise viel wichtiger, das Hebammenwesen, also eine nichtmedizinische Schwangerschaftsversorgung, zu fördern. Stattdessen spricht man nur vom Risiko und prüft alles Mögliche nach. Das erzeugt viel Unsicherheit, die wiederum zu mehr Tests führt. Um dem entgegenzuwirken, braucht es aber den politischen Willen und den Druck mehrerer Bewegungen: von der Behinderten- und der Frauenbewegung, von der antikapitalistischen Bewegung, und auch Hebammen und Krankenpfleger sollten sich gemeinsam dagegen organisieren.

Sprechen Sie sich gegen sämtliche pränatalen Tests aus? Soll eine Schwangere also gar nie zur Ärztin gehen?

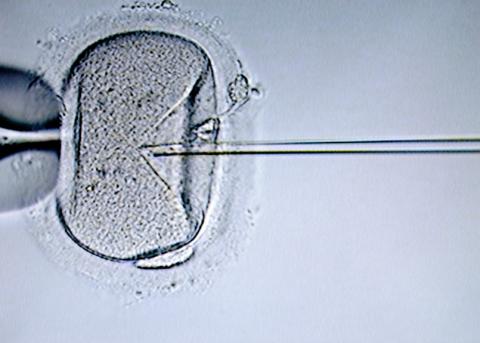

Untersuchungen, die tatsächlich die Gesundheit der Schwangeren untersuchen, halte ich für sinnvoll, zum Beispiel Tests zur Schwangerschaftsdiabetes oder den Einsatz von Ultraschall, um geburtsvorbereitend zu schauen, wo die Plazenta angewachsen ist und wie der Fötus liegt. Der Grossteil der Untersuchungen sucht jedoch nur nach Abweichungen beim Fötus, für die es keine Behandlungsmethode gibt. Wenn man Trisomie 21 feststellt, dann gibt es nichts zu behandeln. Solche Tests dienen also nicht der Prävention. Man kann sich nur für das Kind oder für den Abbruch entscheiden. Darum bezeichne ich solche Untersuchungen als selektiv. Sie widersprechen auch der Uno-Behindertenrechtskonvention, die die Schweiz übrigens erst vor zwei Jahren unterzeichnet hat.

Sie sagen also, Abtreibung ja, wenn frau nicht schwanger sein und überhaupt kein Kind will. Aber nicht, wenn sie einfach kein behindertes Kind will.

Wenn eine Frau aus welchen Gründen auch immer nicht mit einem Kind leben will, dann soll sie den Abbruch mit der für sie schonendsten Methode kriegen. Die Gründe für den Abbruch sollen jedoch nicht am Zustand des Fötus festgemacht werden. Ich fordere selbstverständlich keine Gesetzesverschärfung, aber wir dürfen die Kritik an den pränatalen Tests nicht gegen das Recht auf Abtreibung ausspielen. Wir müssen das vielmehr zusammendenken.

Ist die Geburt eines behinderten Kindes in der heutigen Gesellschaft also ein politischer Akt? In Ihrem Buch «Selbstbestimmte Norm» rufen Sie auf zum «Umsturz aller Verhältnisse, in denen wir, unsere Lieben und alle anderen pflegeleicht sein müssen! Für ein Zulassen von Schwäche, Ambivalenzen, Unlust und Kaputtheit!».

Ach, das ist natürlich sehr pathetisch und angelehnt an das Kommunistische Manifest von Marx und Engels. Da, wo ich ansetze, würde die Frau ja gar nicht wissen, ob ihr Kind behindert ist oder nicht. Ich setze wirklich nicht bei den Abtreibungen an – ganz im Gegensatz zu den Lebensschützern –, sondern bei den Untersuchungen. Und beim Bedürfnis nach Wissen und Sicherheit. Feministisch wäre es zu sagen: «Nein, ich will diesen Test nicht machen, und ich brauche auch keinen x-ten Ultraschall, egal ob die Krankenkasse das bezahlt oder nicht.» Das ist der eigentliche politische Akt.

Kirsten Achtelik

Die Sozialwissenschaftlerin und Aktivistin Kirsten Achtelik (38) forscht zu feministischen, antikapitalistischen und Behindertenbewegungen – seit 2008 engagiert sie sich auch bei den Protesten gegen den Berliner «Marsch für das Leben». Ihr Buch «Selbstbestimmte Norm. Feminismus, Pränataldiagnostik, Abtreibung» ist 2015 im Verbrecher-Verlag erschienen. Sie lebt als freie Journalistin und Autorin in Berlin.