Das grosse Marktversagen: Die bürgerliche Subventionsjagd

Medikamente, Wohnungen, Energie: Erstmals seit Jahrzehnten fehlt es der Schweiz an bezahlbaren lebenswichtigen Gütern. Die Wirtschaftsverbände nutzen die Krise für ihre Interessen.

Wer nach dem Zweiten Weltkrieg auf die Welt kam, hätte sich das bis vor kurzem kaum träumen lassen: In der Schweiz fehlen laut dem Spitalapotheker Enea Martinelli derzeit über tausend Medikamente. Eltern erzählen, wie sie von einer Apotheke zur nächsten irren, um für ihr krankes Kind ein fiebersenkendes Mittel zu finden. Wer eine Wohnung sucht, verbringt seine Abende monatelang an Besichtigungsterminen. Und dann steht da tatsächlich noch die Frage im Raum, ob wir künftig Strom rationieren müssen.

Medikamente, bezahlbare Wohnungen, Energie: alles lebenswichtige Güter, die auf einmal knapp sind. Und für die wir immer mehr zahlen: Die Mieten, die bereits seit Jahren kontinuierlich steigen, werden laut Expert:innen dieses Jahr einen weiteren Sprung nach oben machen. Der Preis von Öl, Gas und Strom ist 2022 dramatisch gestiegen. Auf einen Vorstoss der Mitte-Ständerätin Brigitte Häberli-Koller hin hat der Bundesrat kürzlich gar einen dicken Bericht zur Versorgungssicherheit der Schweiz mit «essenziellen Gütern» vorgelegt.

Lange wurde darauf vertraut, dass Firmen in ihrem Streben nach Profit automatisch die Versorgung der Menschen garantieren. Nun jedoch wird allen klar, dass die Schweizer Pharmaindustrie auf teure Mittel setzt und die Produktion wichtiger Generika Indien und China überlassen hat; wegen Engpässen gelangen Medikamente nun nicht mehr in die Schweiz. Trotz der negativen Inflationsraten der letzten Jahre sind die Wohnungsmieten kontinuierlich weiter gestiegen. Und da es lange Zeit genug billige Energie gab, wurde in der Schweiz die Wende zu erneuerbaren Energien schlicht verschlafen. Was wir erleben, ist ein grosses Versagen des Marktes.

Dereguliert! Subventioniert!

Auch wenn es kaum offen ausgesprochen wird: Derzeit tobt ein politischer Kampf um die Antwort auf dieses Marktversagen. Wirtschaftsverbände und ihre bürgerlichen Vertreter:innen im Parlament wollen den Markt weiter deregulieren. Und sie machen dabei mächtig Druck.

Kurz vor Ostern will die Pharmabranche die Initiative «Ja zur medizinischen Versorgungssicherheit» lancieren. Diese verlangt unter anderem, dass der Bund, der die Medikamentenpreise reguliert, höhere Preise für grundlegende Medikamente zulässt. Es geht um Generika, also Medikamente, auf denen der Patentschutz abgelaufen ist. Hinter der Initiative stehen nebst der IG Pharma KMU, die mittlere Firmen vertritt, auch die grossen Verbände wie Interpharma. Dank höherer Preise soll es für Firmen mehr rentieren, wichtige Generika herzustellen.

Kaum ein Tag, an dem zudem die Immobilienbranche nicht irgendwo verlangt, das Raumplanungsgesetz zu lockern oder Bauvorschriften zu streichen, damit mehr gebaut werden könne. Zuletzt Swiss-Life-CEO Patrick Frost, der in der «NZZ am Sonntag» über Lärmschutz und Einsprachen klagte.

Letzten Herbst schliesslich drückte das Parlament mit Unterstützung der meisten Linken den Bau von Solarparks in den Alpen durch, denen der Naturschutz untergeordnet wurde. Nächste Woche kommt zudem das Energiegesetz in den Nationalrat, der auch für neue Wasserkraftwerke Abstriche beim Umweltschutz machen will.

Die Verbände wollen weniger Staat. Ausser er verteilt Subventionen.

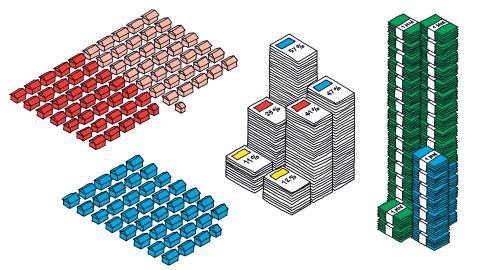

Denn obwohl Economiesuisse-Chefin Monika Rühl in der Berner «Schmiedstube» kürzlich vor Journalist:innen beteuerte, dass Subventionen der falsche Weg seien, verlangen die Verbände genau das. Nebst höheren Preisen fordert die Pharma in ihrer Initiative auch staatliche Gelder – was Basel-Stadt für die dort ansässigen Unternehmen der Branche bereits am Planen ist. Die Energiefirmen sollen ihrerseits für die Solarparks in den Bergen bis zu sechzig Prozent der Investitionskosten erhalten. Seit der Aussicht auf die Bundesmilliarden herrscht Goldgräberstimmung.

Höhere Profite für Unternehmen

Wie die nackten Zahlen zeigen, wird mehr Deregulierung die Wohnungsmieten nicht runterbringen. Zwischen 2010 und 2020 stieg zwar der Anteil leerer Wohnungen von 0,9 auf 1,7 Prozent, beinahe eine Verdoppelung. Und was machten die Mieten? Sie stiegen ungehindert um acht Prozent an. Der Grund: Die begehrten Wohnungen in den Städten können nicht endlos vermehrt werden. Statt ihre Wohnungen zu Investitionskosten plus einer kleinen Rendite zu vergeben, wie es nach liberaler Marktlehre sein sollte, vermieten die Eigentümer:innen sie zum Preis, den die Reichsten zu zahlen bereit sind.

Damit die Mieten nicht einfach nach oben angepasst werden können, sind sie eigentlich gedeckelt: Die Rendite darf laut Bundesgericht maximal zwei Prozent über dem vom Bund festgelegten Referenzzinssatz liegen. Allerdings müssten die Mieter:innen dies bei den Eigentümer:innen einfordern, was kaum jemand tut – wer will es sich schon mit dem Vermieter verspielen? So haben die Mieter:innen laut dem Forschungsbüro Bass zwischen 2006 und 2021 rund 78 Milliarden Franken zu viel bezahlt. Am Dienstag hat die rechte Parlamentsmehrheit dennoch einen Vorstoss von Hauseigentümerverband-Präsident Hans Egloff abgenickt, mit dem der Kündigungsschutz weiter gelockert wird.

Die hiesige Pharma liesse sich durch höhere Medikamentenpreise und Subventionen natürlich dazu animieren, Generika vermehrt hier zu produzieren und zu verkaufen. Doch trotz der lauten Klagen verdient sie auch mit Generika einen Haufen Geld: Die zu Novartis gehörende Sandoz, grösste Generikaherstellerin der Schweiz, hat in den letzten Jahren Kernmargen von rund zwanzig Prozent erzielt. Dass Novartis dennoch mehr an ihrem patentgeschützten Geschäft interessiert ist, liegt daran, dass der Konzern damit Margen von fast vierzig Prozent erreicht.

Mit den Margen der Generikahersteller konfrontiert, sagt der Geschäftsführer des Schweizer Verbands Intergenerika, Lucas Schalch, dass die Marge über sämtliche Produkte für Generikahersteller noch in einem «akzeptablen Rahmen» sein möge. Bei einigen Produkten wie Ibuprofen sei sie jedoch auf dem «absoluten Minimum». Die Firmen wollen dem Bund für die Festsetzung der Preise jedoch keine internen Zahlen offenlegen. Fragt sich, warum, wenn diese ihnen doch angeblich recht geben würden. Fest steht, dass im Fall von Sandoz höhere Preise und Subventionen nicht die Verfügbarkeit von Generika steigern würden, sondern vor allem die Marge, auf Kosten der Steuer- und Prämienzahler:innen.

Der Bau von Solarparks in den Alpen wird die Energieproduktion bis Ende 2025 zweifellos um schätzungsweise 2000 Gigawattstunden pro Jahr erhöhen; dies war auch der Grund für die Stimmen der Linken. Allerdings zum Preis von Milliardensubventionen – und auf Kosten der Natur, wie Umweltverbände kritisieren.

Sicher ist vor allem, dass die Deregulierungen und Subventionen auch im Energiebereich die Profite der Firmen und von deren Investor:innen steigen lassen. Zwar gehören die Stromkonzerne mehrheitlich den Kantonen, doch auch private Investor:innen sind an der Solar-Bonanza beteiligt. Das Bündner Energieunternehmen Repower etwa gehört zu 22 Prozent einer Anlagefirma der UBS.

Versorgung ohne Profit

Dabei gibt es eine Alternative zu Deregulierung und Subventionen: mehr Regeln und Service public – der in der Schweiz mit dem öffentlichen Verkehr, der Wasserversorgung oder der Post eine lange Tradition hat. Damit Mieter:innen nicht jährlich Milliarden zu viel zahlen, fordert der Mieterinnen- und Mieterverband, dass die Mieten vom Bund kontrolliert werden, wie dies bis in die sechziger Jahre der Fall war. Statt dass die Mieter:innen den Zins anfechten müssen, würde eine Behörde diesen überprüfen.

Bei der Energie kommt man um eine Einschränkung fossiler Energien kaum herum: Solange dies nicht geschieht, wird die erneuerbare Energie die fossile nicht ersetzen, sondern wird lediglich zusätzlich verbraucht. Zudem würde diese Einschränkung den Ausbau der Erneuerbaren auch ohne Subventionen voranbringen. Obwohl das Parlament in seinem Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative, der am 18. Juni zur Abstimmung kommt, ein Verbot der Nutzung fossiler Energie gestrichen hat, legt dieser nun immerhin verbindliche Ziele für die Senkung des Treibhausgasausstosses fest.

Der Solarexperte Jürg Rohrer, der an der Zürcher Fachhochschule für Angewandte Wissenschaften lehrt, fordert seit langem eine Solarpflicht für bestehende Bauten. Man habe verpasst, bei bestehenden Gebäuden das Potenzial für Solarenergie auszubauen, sagte er gegenüber der WOZ (siehe Nr. 48/22). Das Bundesamt für Energie schätzt das Potenzial bestehender Gebäude für die Erzeugung von Solarstrom auf 67 Terawattstunden pro Jahr – das ist mehr, als die Schweiz heute verbraucht. Zwar beschloss das Parlament im Herbst eine Solarpflicht für Neubauten, begrenzte diese jedoch auf Flächen von über 300 Quadratmetern.

Wenn der Staat Firmen finanziell unterstützt, sollte er wenigstens etwas dafür erhalten. Warum sollte die Allgemeinheit unter anderem privaten Investoren bis zu sechzig Prozent von deren Solarinvestitionen bezahlen, ohne Miteigentümerin zu werden? Dasselbe bei der Pharma: Wenn die Allgemeinheit Geld in die Hand nimmt, dann für einen Service public. Während der Coronakrise ging einmal das falsche Gerücht durch die Medien, Gesundheitsminister Alain Berset habe ein Angebot von Moderna für eine staatliche Impfstoffproduktionslinie bei Lonza nicht angenommen. Waren es da nicht die Bürgerlichen, die gar von einem «Impfgate» sprachen?

Die USA unterhalten mit den National Institutes of Health (NIH) eine öffentliche gesundheitliche Forschungseinrichtung mit über 18 000 Mitarbeiter:innen und einem Budget von 45 Milliarden US-Dollar. Die NIH haben zusammen mit Moderna einen der Coronaimpfstoffe entwickelt. In der Schweiz stellen Apotheken bereits verschiedene Medikamente selbst her. Und eine Taskforce des Bundes prüft derzeit, ob die Militärapotheke die Produktion gewisser Medikamente übernehmen soll. Diese Idee wäre ausbaufähig. Der Staat könnte gar die Sandoz kaufen, wie dies Beat Ringger, Autor des Buches «Pharma fürs Volk», diese Woche mit der Organisation «Pharma für alle» gefordert hat.

Nach Jahrzehnten der Privatisierungen wenden sich Wirtschaftswissenschaftler:innen – angeführt von der Londoner Professorin Mariana Mazzucato – wieder der Erkenntnis zu, dass der Service public dem freien Markt bei gewissen Gütern schlicht überlegen ist. Davon fühlte sich etwa der emeritierte Professor Bruno Frey in seinem Glauben offenbar derart in die Enge getrieben, dass er kürzlich die Fassung verlor und Mazzucato auf Twitter kurzerhand als «rückständig» und «absolut lächerlich» beschimpfte.

Was Leute wie Frey und die Wirtschaftsverbände als Alternative vorschlagen, ist allerdings nicht der freie Markt. Der Deal, den sie der Gesellschaft anbieten, ist ein anderer: Sie wollen dank Deregulierung und Subventionen auf Kosten von Natur, Mieter:innen, Prämien- und Steuerzahler:innen höhere Profite erhalten. Im Gegenzug sorgen sie für die Versorgung der Menschen mit Medikamenten, Wohnungen und Energie.

Der Vorteil des Service public: Er versorgt die Menschen, ohne Profit dafür zu verlangen.