Emanzipation im Nahen Osten

Eine neue Generation von Feministinnen kämpft nicht nur für Frauenrechte, sondern auch für umfassende demokratische Reformen

Die massiven Proteste nach dem Tod der jungen iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini, die im September 2022 in Teheraner Polizeigewahrsam starb, zeigen, wie heftig im Nahen Osten heute um Frauenrechte gestritten wird.1 Um diesen Kampf in seinem ganzen Ausmaß zu begreifen, sind jedoch die vor allem im Westen dominierenden Standpunkte wenig hilfreich. Nur allzu oft werden die Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern in dieser Region verzerrt dargestellt oder instrumentalisiert.

Es gilt, die falsche Alternative zwischen zwei vorurteilsbeladenen Positionen zu vermeiden, also entweder die angeblich so tiefen Wurzeln der Frauenunterdrückung im Nahen Osten zu kritisieren oder die Frauen zu ewigen Opfern zu erklären – vom Kolonialismus bis zu dem reaktionären Streben nach kultureller Authentizität.2

Wer den Kampf der Frauen in diesem Teil der Welt würdigen will, muss die ideologischen und politischen Begriffe hinterfragen, mit denen die Genderfrage sowohl im Westen als auch im Nahen Osten verhandelt wird. Erst dann kann man das drückende Erbe der Vergangenheit ans Licht holen und Möglichkeiten und Wege aufzeigen, dem Patriarchat die Stirn zu bieten und den bislang marginalisierten Stimmen Gehör zu verschaffen.

Unter den zahlreichen Verheerungen, die der europäische Kolonialismus im Nahen Osten angerichtet hat, besaßen nur wenige eine so durchschlagende Wirkung wie die importierte Misogynie. Zu jener Zeit gab es zwar nirgendwo eine geschlechtliche Gleichstellung, weder unter der Kolonialmacht noch in den kolonisierten Gesellschaften. Dennoch unterschieden sich die Begriffe von Geschlecht und geschlechtlicher Differenz im Nahen Osten sehr deutlich von denen Europas im 19. Jahrhundert.

Ein wichtiger Unterschied betrifft das Verhältnis von informellen Regeln und Gesetzbüchern. Das gesellschaftliche Leben im Nahen Osten orientierte sich zwar an Texten und Anweisungen islamischer Juristen, gewährte Frauen aber in vielen Bereichen beträchtliche Handlungsspielräume; so konnten sie teilweise frei über Finanzmittel verfügen, sich rechtlich beraten lassen oder Verträge unterzeichnen. Die Scharia war in vielerlei Hinsicht durchaus flexibel, etwa wenn es um die Rolle der Frau in Ehe und Familie ging. Viele Regeln waren nicht nur religiös, sondern auch pragmatisch motiviert.

Der europäische Kolonialismus veränderte dieses System in doppelter Hinsicht: Er vereinheitlichte die Vorschriften der Scharia, die in den jeweiligen Gemeinschaften bis dahin sehr verschieden ausgelegt worden waren, zu einem Code unantastbarer Regeln. Zum Beispiel die strikte Trennung zwischen Frauen und Männern, wenn sie nicht miteinander verwandt (mahram) waren: Was früher eine mehr oder weniger dehnbare, religiös konnotierte Verhaltensregel war, wurde nun zu einem mit Zwang durchgesetzten Verbot. Gleichzeitig wurden diese Regeln ins Zivil- und Strafrecht übernommen, das den nahöstlichen Gesellschaften durch Gerichte, militärische Anordnungen und Behördenerlasse auferlegt wurde.

Das alte, pluralistische Nebeneinander informeller religiöser Regeln verwandelte sich in ein Arsenal von Ge- und Verboten, die keine Ausnahme mehr zuließen. Darin spiegelte sich die Sicht der Kolonialmächte auf den Islam und die Muslime, die als rückständig und unzivilisiert galten, woraus notwendig folgte, dass ihre Frauen in einer Unterdrückung lebten, aus der sie gerettet werden mussten.

Doch das imperialistische Bestreben, die Muslime zu „zivilisieren“, erzeugte genau die gegenteilige Wirkung, indem man ihre Gesellschaften autoritärer Herrschaft, militärischer Gewalt und wirtschaftlicher Ausbeutung unterwarf. Und das galt auch für die Frauen. Sie wurden nicht befreit, sondern in einen neuen Apparat gezwungen, der Ausdruck der europäischen Auffassung von Geschlechterhierarchie war.

Nichts illustriert diese Umformung lokaler Traditionen unter kolonialer Verstaatlichung besser als der Umgang mit Homosexualität. In zahlreichen muslimischen Gesellschaften ließen die Vorstellungen von geschlechtlicher Identität und Sexualität eine gewisse Mehrdeutigkeit zu. Nicht formalisierte Beziehungen und sexuelle Praktiken, die der Koran verbot, waren weit verbreitet und wurden stillschweigend toleriert.

Die Unterscheidungskriterien, die von den westlichen Gesetzgebern angewandt wurden, zogen jedoch eine strenge Grenzlinie zwischen „hetero“ und „homo“. Sexualität wurde kodifiziert und jede Abweichung kriminalisiert. Homosexuelle Beziehungen und Praktiken, die traditionell gebilligt worden waren, wurden zwangsweise in Kategorien eingeschrieben, die der nahöstlichen Kultur fremd waren.3

Ähnliches gilt für die Rechte von Frauen. Die Kolonialbeamten bestraften die Muslime für die Unterdrückung der Frauen, obgleich die Frauen in ihren eigenen Ländern weder das aktive noch das passive Wahlrecht besaßen. Zudem waren die europäischen Frauen im kapitalistischen Wirtschaftsleben inzwischen weitaus eingeschränkter als die Frauen im Nahen Osten, die sich über islamische Stiftungen (awqaf) karitativ oder akademisch betätigen konnten.

Im Westen nahm die zweite Welle der Frauenbewegung ihren Aufschwung Mitte des 20. Jahrhunderts, als Homosexualität weiterhin unter Strafe stand und Heterosexualität die Norm darstellte. Auch als viele westliche Länder Anfang der 2000er Jahre begannen, die rechtliche Gleichstellung von LGBTQI-Personen einzuleiten, wurde mit zweierlei Maß gemessen: Man kritisierte die muslimischen Gesellschaften für ihre „Homofeindlichkeit“, vergaß aber, wie es bis vor Kurzem im Westen selbst zugegangen war.

Im Westen glaubt man, dass die Gleichstellung der Geschlechter in muslimischen Gesellschaften nur erreicht werden könne, wenn man dort westliche Ideen einpflanzt. Diese Sichtweise ist ein Resultat der kulturellen Hegemonie, die der Westen lange Zeit in sämtlichen Weltgegenden innehatte. Doch der Import eines Feminismus westlicher Prägung hat bislang nirgendwo zu überzeugenden Resultaten geführt.

Kolonialismus und Scharia

Er förderte zwar die Bildung und Mobilisierung urbaner, bürgerlicher Frauen, stützte aber zugleich autoritäre Herrschaftsformen und verbreitete kulturelle Stereotype. Unabhängig davon, ob diese feministischen Ideen im Zuge des Nation Buildings wie in Irak und in Afghanistan oder von technokratischen Regierungen verordnet wurden, führten sie vor Ort lediglich zu der Reaktion, dass Emanzipation mit westlichem Imperialismus gleichgesetzt wurde.

Dieses Muster hat sich in der Geschichte der Moderne stets wiederholt. In seiner brutalsten Form trat es in Kolonialregierungen in Erscheinung, die im Namen der Geschlechtergerechtigkeit repressive Gesetze erließen.

So ging etwa die Sowjetunion ab den 1930er Jahren in Zentralasien zwangsweise gegen die Verschleierung der Frauen vor. Frankreich machte dasselbe 1958 in Algerien. Eine solche Politik zielte zwar vor allem darauf, die Autorität von traditionellen Eliten und religiösen Würdenträgern zu untergraben, nährte aber auch die begriffliche Verschmelzung von Kolonialismus und Fortschritt.

Derselben Logik folgten die autoritären Regime des Nahen Ostens, die von ihren westlichen Bündnispartnern beeinflusst oder abhängig waren. Ihre Version des „aufgeklärten Absolutismus“ zielte darauf, „die“ muslimische Frau zu befreien, ohne den Bürgerinnen insgesamt irgendwelche Rechte einzuräumen. So wurde die Frauenfrage zur Stütze autokratischer Regime, die säkularen Konservatismus als Waffe gegen eine religiös orientierte Opposition nutzten, um sich mehr gesellschaftlichen Rückhalt zu verschaffen.

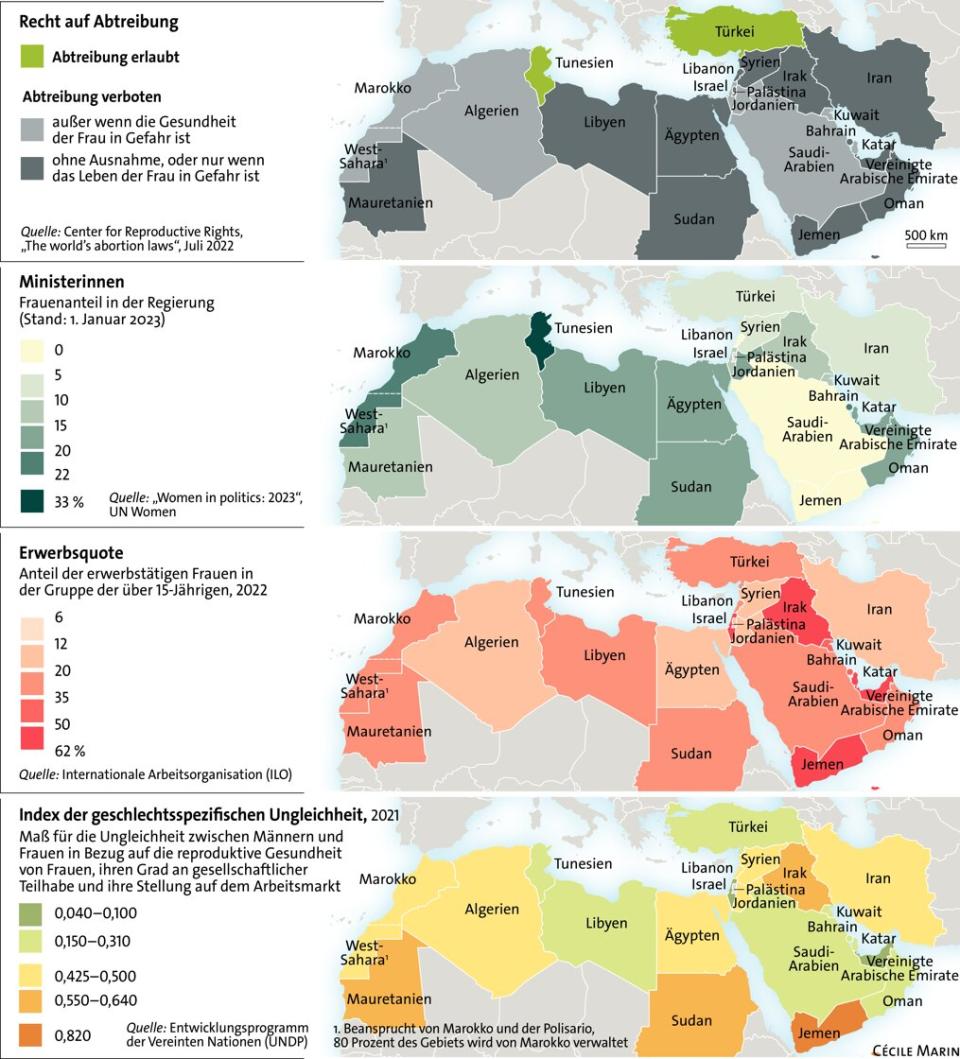

Während ihrer Herrschaft setzten der persische Schah Mohammad Reza Pahlavi (1941–1979), der afghanische König Mohammad Zahir Schah (1933–1973), der tunesische Präsident Zine el-Abidine Ben Ali (1987–2011) auf diese Strategie, die heutzutage vom saudischen Thronfolger Mohammed bin Salman imitiert wird. Dabei ging und geht es stets darum, den Frauen begrenzte Rechte zu verleihen, um jeden Wunsch nach echter Demokratisierung zurückweisen zu können.4

Doch wer ein paar Frauen in politische Ämter lässt, ihr Recht auf Bildung und wirtschaftliche Freiheit anerkennt und die Ehe als Vertrag zwischen gleichwertigen Partnern bezeichnet, folgt nicht dem Prinzip Freiheit, sondern nutzt lediglich eine bewährte Taktik.

Dieser Staatsfeminismus gehört zum Werkzeugkasten des Autoritarismus. Er wird genutzt, um den Status quo zu sichern. Religiöse Einflüsse werden zurückgedrängt, stattdessen ein selektiver Säkularismus von oben verordnet. Dieses Vorgehen konnte man etwa bei der historischen Konsolidierung von Einparteienregimen beobachten wie der Baath-Partei in Syrien und im Irak oder in Republiken mit einem ausgeprägten arabischen Nationalismus. Bis heute zementiert sie autokratische Führungsmuster in Staaten wie Marokko oder Ägypten, die sich auf die Tradition berufen, um die Auslegung des Islam streng zu kontrollieren.

Doch auch im Nahen Osten tätige westliche Organisationen fördern diesen Mechanismus. Von der UNO bis zu den kleinsten NGOs unterstützen oder gründen sie lokale Frauengruppen und fordern die Regierungen auf, die Bildungs- und Berufschancen für Frauen zu verbessern. Aber auch sie nehmen keine Rücksicht auf allgemeine Demokratiebestrebungen, sondern fokussieren sich auf partielle sozioökonomische Themen und umgehen den Staat, den sie für schwach und unfähig halten.

Diese Herangehensweise stärkt auch den Tokenismus, bei dem die Stärkung von einer kleinen Gruppe von Frauen als gesamtgesellschaftliche Veränderung präsentiert wird. Man denke nur daran, mit welcher Begeisterung in den 1990er Jahren im Westen die Machtübernahme Benazir Bhuttos in Pakistan begrüßt wurde, obwohl sie nur sehr geringe Auswirkungen auf die allgemeine Ungleichheit zwischen Männern und Frauen im Land hatte.

Unterm Strich blieben Frauenrechte nur in einer Handvoll institutioneller Mikrokosmen erhalten, die zerfielen, sobald sich die westlichen Sponsoren wieder zurückzogen. Ein warnendes Beispiel ist Afghanistan, das seit 2021 wieder von den Taliban beherrscht wird.

Ob in kolonialer, staatlicher oder humanitärer Ausprägung, die Strategie eines Feminismus von oben stößt auf zwei grundlegende Schwierigkeiten. Erstens stärkt sie den Autoritarismus, indem sie die Gewährung von Frauenrechten auf wenige Bereiche des öffentlichen Lebens beschränkt. Autoritäre Herrscher, die Menschenrechtsverletzungen oder das Fehlen bürgerlicher Freiheitsrechte ignorieren, können die Frauenemanzipation so für ihre eigenen Zwecke instrumentalisieren.

Man denke beispielsweise an Mohammed bin Salman, der den saudischen Frauen mittlerweile zwar das Autofahren erlaubt oder Rayyanah Barnawi an einer Weltraummission teilnehmen lässt, doch zugleich feministische Aktivistinnen ins Gefängnis werfen lässt. Die Botschaft ist eindeutig: Die Rechte der Frauen in Saudi-Arabien hängen ausschließlich vom Wohlwollen des Monarchen ab.

Und zweitens schürt diese Strategie der selektiven Verordnung importierter Ideen die Feindseligkeit konservativer Kräfte im Land, die sich selbst als Bewahrer der kulturellen Authentizität gerieren können. So stärkt man ausgerechnet die islamistischen Hardliner, die – vorgeblich, um den Islam und die muslimischen Traditionen zu schützen – jede Gesetzesänderung zur Verbesserung der Lage der Frauen blockieren.

Wenn die feministischen Kämpfe im Nahen Osten eine Chance auf Erfolg haben wollen, dann wäre es hilfreich, sich nicht länger an den vorgefertigten Lösungen des Westens zu orientieren, sondern auf die lokalen Ressourcen und Erfahrungen zu bauen. Dafür gibt es zahlreiche historische Vorbilder, die man in drei Kategorien zusammenfassen kann.

In der ersten Kategorie finden sich die Bestrebungen, Säkularismus mit Nationalismus zu verbinden, wie der türkische Kemalismus oder – in geringerem Maß – der tunesische Bourguibismus (benannt nach Habib Bourguiba, dem ersten Staatschef nach der Unabhängigkeit). Sie sind zwar vom Westen inspiriert, aber nicht durch ihn korrumpiert. Erklärtes Ziel war es, die gesamte Gesellschaft einschließlich ihrer wirtschaftlichen Grundlage und ihrer Klassenstruktur vollständig umzugestalten.

In diesem Rahmen stand der Säkularismus für den ausdrücklichen politischen Willen, den Zuständigkeitsbereich des Staats neu zu bestimmen. Das war nicht bloß der Nebeneffekt eines Versuchs der Machthaber, die Religion zu autokratischen Zwecken zu monopolisieren und zu instrumentalisieren, wie es derzeit in Ägypten, Marokko und Saudi-Arabien der Fall ist.

Während der Kemalismus jeglichen religiösen Einfluss auf die politischen Institutionen beenden wollte, war der Bourguibismus eher bestrebt, die Religion zu kontrollieren, um sie in den Dienst einer allgemeinen Modernisierung zu stellen, insbesondere über den Weg eines staatlichen Idschtihad (einer „Anstrengung“ zur Neuinterpretation des Korans und der Scharia).

Die Emanzipation der Frauen kann also vom Säkularismus profitieren, wenn man bedenkt, dass eine Trennung von Staat und Religion das beste Mittel ist, um soziale Beziehungen neu zu definieren, den rechtlichen Rahmen zu reformieren und Frauen eine Teilhabe am wirtschaftlichen und politischen Leben zu ermöglichen.

Ein solches Vorhaben hat jedoch den Nachteil, dass es die Feindschaft religiöser Kreise und konservativer Milieus auf sich zieht. Für traditionelle Eliten wie die Ulama (Rechtsgelehrte) bedeutet der Verzicht auf juristische Vorrechte, einen Großteil ihres Einflusses auf die Glaubenspraxis zu verlieren. Auf der anderen Seite lehnen neue religiöse Akteure wie die Islamisten den Säkularismus ab, weil er ihrer Meinung nach eine Gefahr für die muslimische Identität darstellt. Die Kluft zwischen Säkularen und Religiösen zeugt von einer tiefen politischen Spaltung, die man heute etwa in der Türkei und in Tunesien beobachten kann.

Die zweite Option ist der islamistische Feminismus.5 Diese Denkrichtung wurde in den 1970er Jahren etwa von den Muslimbrüdern in Ägypten, der Refah (Wohlfahrtspartei) in der Türkei und der Islamischen Revolution in Iran entwickelt. Sie verdankt sich einem gesellschaftlichen Wandel, denn die islamistischen Bewegungen verbreiteten sich in derselben urbanen, bürgerlichen Klasse, an die sich auch der westliche Feminismus richtete.

Der islamistische Feminismus entsprang unter anderem dem Wunsch, sich von fundamentalistischen Hardlinern zu distanzieren, die sich auf eine sehr verengte Interpretation der Scharia stützten. Es ist kein Zufall, dass die prominentesten Vertreterinnen eines islamistischen Feminismus, wie Zainab al-Ghazali in Ägypten, Faezeh Haschemi Rafsandschani in Iran, Soumaya Ghannouchi in Tunesien oder Nadia Yassine in Marokko, strenggläubige Väter haben.

Die islamistischen Feministinnen kombinieren auf eine neue Art Glauben und Praxis. Sie halten an den traditionellen Ausdrucksformen der Frömmigkeit wie Verschleierung, Bescheidenheit und Keuschheit fest und kämpfen gleichzeitig für die Präsenz von Frauen im öffentlichen Raum, für deren Bildung und wirtschaftliche sowie politische Teilhabe. In ihrer religiösen Exegese stellen sie sich einer wörtlichen Auslegung der Fiqh (islamischen Rechtslehre) entgegen und plädieren für eine kontextbezogene Lektüre der Scharia. Sie treten für Gesetzesänderungen ein, die Frauen bei Scheidungen und im Erbrecht gleichstellen.

Doch der islamistische Feminismus ist nie zu einer Bewegung mit festen Organisationsstrukturen geworden. Er bleibt bis heute gefangen zwischen streng konservativen Kräften und den Verlockungen des liberalen Säkularismus. Entweder gibt er dem Druck religiöser Fundamentalisten nach wie in Iran, oder er löst sich schließlich von seinen islamistischen Wurzeln wie bei Saïda Ounissi in Tunesien. Die islamistischen Feminist:innen befinden sich in einer Zwickmühle: Weder vermögen sie es, den Islamismus von innen zu reformieren, noch können sie sich mit dem liberalen Säkularismus verbünden.

Egal ob mit oder ohne Kopftuch

Bleibt eine dritte und letzte Möglichkeit: der demokratische Feminismus, der seine Forderung nach Gleichstellung auf das Konzept der Staatsbürgerschaft gründet. Er ist Teil einer größeren Demokratiebewegung, die bei den Protesten des sogenannten Arabischen Frühlings 2011 sichtbar wurde.

Er beteiligt sich nicht an den Debatten um kulturelle Authentizität oder die Auslegung der Scharia, sondern will die immer wieder ins Feld geführte Dichotomie von Islam und Säkularismus, von Authentizität und Verwestlichung überwinden. Deshalb weigern sich seine Vertreterinnen auch, das Kopftuch als Hindernis für Geschlechtergerechtigkeit zu verdammen: Jede Frau soll tragen, was sie will, ohne dass das ihre gesetzlichen Rechte beeinträchtigen darf.

Die demokratischen Feminist:innen sind häufig jung. Zur Verbreitung ihrer Ideen nutzen sie Social Media und grenzen sich von alten nationalistischen oder religiösen Ideologien ab.6 Sie betrachten ihr Engagement als Teil eines größeren Kampfs um Demokratie und weisen die Instrumentalisierung der Frauen durch autokratische Regime zurück. Sie kennen die feministischen Diskussionen, die im Westen geführt werden, und achten darauf, sich nicht darin zu verstricken, sondern die Themen in ihrer eigenen Sprache und für ihren Kontext neu zu formulieren.

Von all den aufgeführten Strategien vermag allein der demokratische Feminismus eine Brücke in die Zukunft zu bauen. Kemalismus und Bourguibismus sind an ihre Epoche gebundene Produkte des postkolonialen Aufbaus einer Nation, sie können nicht eins zu eins reproduziert werden. Der islamistische Feminismus wurde von der Strömung, die ihn hervorgebracht hat, selbst an den Rand gedrängt. Der demokratische Feminismus hingegen verfügt über ein Vokabular und eine Vision, mit denen Aktivist:innen nicht nur den Begriff von „Frausein“ neu definieren, sondern auch eine Demokratie für alle fordern können.

Obwohl die Proteste des Arabischen Frühlings von 2011 bei ihren Versuchen, den Nahen Osten zu demokratisieren, gescheitert sind, haben sie dem demokratischen Feminismus doch neue Horizonte eröffnet. Er hat die in Tunesien entstandene Demokratiebewegung überlebt, weil sich seine Aktivist:innen in einer sensiblen politischen Debatte nicht haben zum Schweigen bringen lassen.

In Ägypten rechtfertigte Feldmarschall Abdel Fattah al-Sisi seinen konterrevolutionären Staatsstreich von 2013 auch mit dem Schicksal der Frauen, deren Rechte er durch die gewählte Regierung der Muslimbrüder bedroht sah. Da ihm der Schutz der Frauen als Alibi zur Abschaffung der Demokratie diente, kann das Regime an diesem Punkt nicht nachlassen, ohne sich unglaubwürdig zu machen. Die Islamische Revolution in Iran versprach demokratische Wahlen und eine Besserstellung von Frauen, die als wichtige Stützen des neuen Regimes betrachtet wurden. Als Wählerinnen und Aktivistinnen standen die Iranerinnen im Zentrum aller großen politischen Mobilisierungen der letzten Jahrzehnte.

Die Bewegung des demokratischen Feminismus erfährt seit 2011 in der gesamten Region Zulauf. Er ist in den Sozialen Medien präsent, in den Schulen und an den Universitäten und in den öffentlichen Debatten. Mittlerweile gibt es eine neue Generation von Aktivist:innen, die teilweise auch aus ländlichen oder weniger privilegierten Verhältnissen kommen.

Der Feminismus ist damit nicht länger eine ausschließlich bürgerliche, urbane Weltanschauung, sondern zugänglich für alle, wie zahlreiche Beiträge in den Sozialen Medien zeigen. Dass viele Männer aus wirtschaftlichen Gründen auswandern und die Frauen eine immer wichtigere Rolle in der informellen Ökonomie übernehmen, hat die feministischen Anliegen gestärkt. Der Rückgang der Rentier-Ökonomie hat ebenfalls dazu beigetragen, dass Frauen stärker auf dem Arbeitsmarkt vertreten sind, vor allem in den Golfmonarchien, die zunehmend bestrebt sind, Fachkräfte im eigenen Land zu rekrutieren.

Wenn auch nicht immer direkt sichtbar, sorgt all dies für gesellschaftliche Veränderungen. Die Umwälzungen, die derzeit noch im Verborgenen und in privaten Räumen stattfinden, werden eines Tages notwendigerweise die politische Bühne erobern.

Ein pragmatischer Alltags-Aktivismus ermöglicht es den Bürgerinnen und Bürgern, Rechte einzufordern und gleichzeitig autokratische Vereinnahmungen zurückzuweisen, denn Geschlechtergerechtigkeit kann nicht von oben verordnet werden. Darüber hinaus könnte die Verbindung von Demokratie und Feminismus entscheidend sein, um den falschen Gegensatz von Tradition und Moderne zu überwinden. Für die demokratischen Feminist:innen ist Meinungsfreiheit das wichtigste Unterpfand kultureller Authentizität, denn danach streben alle Bürger:innen, die mehr Demokratie fordern.

In diesen Prozessen wird derzeit das politische Leben in der gesamten Region umgewälzt. Das Kopftuch gilt immer weniger als Zeichen weiblicher Bescheidenheit, sondern wird zum Symbol des politischen Kampfs für Bürger:innenrechte. Die Gräben, die sich einst an der Frage des Schleiers auftaten, scheinen sich nach und nach zu schließen. In Tunesien bieten Frauen ohne Kopftuch der Tradition des Bourguibismus die Stirn, indem sie ihre verschleierten Geschlechtsgenossinnen im Namen der Menschenrechte verteidigen. Gemeinsam kämpfen sie gegen die Wiederabschaffung der Demokratie durch Präsident Kaïs Saïed.

In Iran ist es umgekehrt. Hier verteidigen verschleierte Frauen ihre Mitdemonstrantinnen, die das Kopftuch ablegen; gemeinsam protestieren sie gegen die brutale Unterdrückung durch das Regime. Es wird nicht darüber gestritten, warum sich eine Frau für oder gegen das Kopftuch entscheidet, sondern es wird zusammen gegen den staatlichen Kopftuchzwang protestiert. Im Gegensatz zum „Feminismus von oben“, wie ihn das saudische Königshaus praktiziert, wird in Iran der Kampf um die Gleichheit der Geschlechter von unten geführt.

Die Proteste nach dem Tod von Jina Mahsa Amini haben in der Tat gezeigt, wie stark der iranische Staat in seiner eigenen Symbolpolitik gefangen ist. Das Kopftuch an sich ist weniger das Problem, aber es ist zum Sinnbild des Konflikts zwischen dem klerikalen Regime und einem Großteil der Gesellschaft geworden. Was einst ein kulturelles Markenzeichen der Islamischen Revolution war, ist zum Schwachpunkt des Regimes geworden.

Wenn die iranischen Behörden den Kopftuchzwang abschaffen, müssen sie weitere Zugeständnisse machen, um die Massen zu beruhigen, die durch die breiten Proteste ermutigt wurden. Das würde die Schleusen für einschneidende Veränderungen öffnen. In Iran wie im Nahen Osten verlangen die Demokratiebewegungen, Religion und Säkularisierung neu zu denken, und zwar im Rahmen der darüber hinausgehenden allgemeinen Forderung nach Menschenrechten.

1 Siehe Mitra Keyvan, „Iran – Die Mauer aus Angst ist gefallen“, LMd, November 2022.

2 Siehe Sahar Khalifa, „Ich war die fünfte Enttäuschung“, LMd, September 2015.

3 Zum Vergleich mit der Situation in Subsahara-Afrika vgl. Kago Komane, „Gay-bashing in Africa is ‚a colonial import‘“, Daily Maverick, 25. Juni 2019.

4 Siehe Florence Beaugé, „Selbst lenken“, LMd, Juni 2018.

5 Siehe etwa Charlotte Wiedemann, „Die Ninjas von Sanaa“, LMd, März 2012, und „Das Haus von Fathiya“, LMd, April 2020.

6 Siehe Akram Belkaïd, „#MeToo in Tunis“, LMd, August 2021.

Aus dem Französischen von Sabine Jainski

Hicham Alaoui ist Autor (mit Robert Springborg) von „Security Assistance in the Middle East: Challenges … and the Need for Change“, Boulder (Lynne Rienner Publishers) 2023; sowie „Pacted Democracy in the Middle East. Tunisia and Egypt in Comparative Perspective“, London (Palgrave Macmillan) 2022.