Sudan: Die Machtstützen des Milizenführers

Seit sie den kürzlich weggeputschten Premierminister wieder installiert haben, sitzen die Militärs im Sudan fester im Sattel denn je. Mohammed Hamdan Daglo, der starke Mann im Land, hält entscheidende Trümpfe in der Hand: den Goldhandel und die Migrationsabwehr. Beides hat auch mit der Schweiz zu tun.

Vor zwei Wochen, am 21. November, durfte Abdallah Hamdok in sein Amt als Premierminister des Sudan zurückkehren. In einer knappen Zeremonie unterzeichnete er gemeinsam mit General Abdelfattah al-Burhan ein neues Regierungsabkommen – weniger als vier Wochen, nachdem derselbe Burhan ihn aus dem Amt geputscht und unter Hausarrest gestellt hatte. Die Reaktionen auf den Strassen des Sudan waren unterschiedlich: Es mischten sich Enttäuschung und Frustration mit erneuerter Entschlossenheit. In weiten Teilen der Protestbewegung, die seit drei Jahren unentwegt für eine Demokratisierung des Landes kämpft, wird die Vereinbarung zwischen Hamdok und Burhan kategorisch abgelehnt. Denn sie stelle nichts weniger als eine Legitimierung des Putsches vom Oktober dar.

Demokratische Fassade

Nach der Absetzung von Diktator Umar al-Baschir im Frühling 2019 hatten sich die Repräsentant:innen der Demokratiebewegung mit den Militärs auf einen Übergangsprozess geeinigt, während dem sich die beiden Seiten die Macht teilen sollten. Doch von dieser Idee haben sich Student:innen, Berufsverbände und lokale Widerstandskomitees, die in der Protestbewegung zentrale Rollen einnehmen, inzwischen abgewendet. Stattdessen fordern sie einen vollständigen Rücktritt des faktisch herrschenden Militärrats – und dass die Entscheidungsträger für die Untergrabung des Demokratisierungsprozesses und die Ermordung friedlicher Demonstrant:innen vor Gericht gestellt werden. Doch nun erhalten sie eine technokratische Regierung, die gegen aussen eine demokratische Fassade errichtet, während die Militärs fester denn je im Sattel sitzen.

«Viele sind schockiert über Hamdoks Entscheid, sein Amt wieder aufzunehmen», sagt Muhammad, ein Aktivist aus der Hauptstadt Khartum. Sein Nachname soll nicht in der Zeitung stehen. Zwar sei Hamdok seit dem Putsch insbesondere in der urbanen Mittelklasse zu einer Art Ikone geworden: als ziviler und parteiunabhängiger Politiker, der gewaltsam aus dem Amt befördert worden war. In der Basisbewegung habe aber ein anderes Bild vorgeherrscht. «Viele sind der Meinung, dass Hamdok bei der Umsetzung der Revolution längst versagt hat», so Muhammad. Indem er sich von Burhan erneut habe installieren lassen, garantiere der Premierminister der Junta jetzt Straffreiheit und die volle Kontrolle über den Staat. Die Proteste im Sudan werden jedenfalls weitergehen, ist Muhammad überzeugt.

Die Reaktionen im Ausland lassen hingegen darauf schliessen, dass man weitgehend bereit ist, die neue Realität zu akzeptieren. Uno-Generalsekretär António Guterres etwa forderte die Sudanes:innen auf, die Wiedereinsetzung Hamdoks zu unterstützen, um einen «friedlichen Übergang in eine echte Demokratie» zu ermöglichen. US-Aussenminister Antony Blinken würdigte diesen «wichtigen ersten Schritt», um den Demokratisierungsprozess «wieder auf Kurs» zu bringen. Und die offizielle Schweiz schloss sich einem gemeinsamen Statement von EU, USA, Kanada, Norwegen und Grossbritannien an: Man «begrüsse» das neue Abkommen – bestärke aber gleichzeitig die Solidarität mit der sudanesischen Bevölkerung und unterstütze einen «erfolgreichen Übergang in einen freien, demokratischen, gerechten und friedvollen Sudan».

Die sudanesischen Militärs sind jedoch gewillt, gegen alle Widerstände der Bevölkerung zu regieren. Seit dem Putsch zeugen davon Dutzende getötete, Hunderte verletzte und über tausend verhaftete Demonstrant:innen. Umso verheerender also, wenn sich gewichtige internationale Akteur:innen auf das Spiel der Militärführung einlassen. Derweil stützen die Militärs im Sudan ihren Machterhalt schon lange auch auf wirtschaftliche und politische Aussenbeziehungen. Das zeigt sich am besten an Mohammed Hamdan Daglo, auch Hemeti genannt: Auf dem Papier ist der Befehlshaber der Rapid Support Forces (RSF), einer paramilitärischen Organisation, hinter Burhan die Nummer zwei im Militärrat. Tatsächlich aber ist er der starke Mann im sudanesischen Machtgefüge.

In den neunziger Jahren stieg Daglo innerhalb der Dschandschawid auf, jener regimetreuen Milizen, die für zahlreiche Kriegsverbrechen im Darfurkrieg in den nuller Jahren verantwortlich gemacht werden. Als gewiefter Stratege und Opportunist wandte sich Daglo im komplexen sudanesischen Milizengeflecht zwischenzeitlich gegen Diktator Baschir – und gab sich diesem gegenüber wiederum loyal, als sich andere Warlords gegen die Regierung wandten. 2013 ernannte ihn Baschir zum Befehlshaber der RSF, die aus Teilen der Dschandschawid geformt wurden. Daglo etablierte neben der Armee und dem Geheimdienst die RSF als dritte Säule von Baschirs Machtapparat, bevor er den Präsidenten 2019 im Zuge der Massenproteste endgültig fallen liess.

Daglos Macht stützt sich nicht einzig auf seine militärische Stärke. Gemeinsam mit mehreren Familienmitgliedern kontrolliert er ein umfangreiches Netzwerk in diversen Wirtschafssektoren. Nach dem Sturz Baschirs im Frühling 2019 soll er, mittlerweile einer der reichsten Männer des Landes, der sudanesischen Zentralbank kurzerhand eine Finanzspritze von einer Milliarde US-Dollar verpasst haben. Eine wichtige Einkommensquelle der RSF besteht im Söldnertum: Insbesondere in den Jemen entsandte Daglo Zehntausende Soldaten, wo sie im Dienste Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) im Einsatz stehen.

Goldspur in die Schweiz

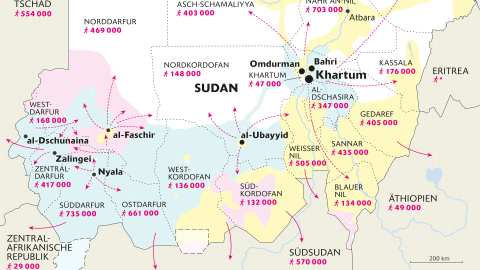

Am wichtigsten für Daglos Aufstieg war jedoch das Goldgeschäft. Seit grosse Teile der sudanesischen Ölindustrie mit der Abspaltung des Südsudan im Jahr 2011 wegbrachen, ist Gold das wichtigste Exportgut des Landes. Insbesondere in der Konfliktregion Darfur befinden sich reiche Vorkommen. Wie detaillierte Berichte – darunter jener der Rechercheplattform Global Witness – in den letzten Jahren enthüllten, besetzten Daglo und sein Umfeld bis mindestens 2020 wichtige Schlüsselpositionen im sudanesischen Goldgeschäft; vor vier Jahren haben die RSF eine der grössten Goldminen des Landes unter ihre Kontrolle gebracht.

Bis im Januar 2020 lag das Goldexportmonopol bei der sudanesischen Zentralbank, zu der Daglo enge Verbindungen pflegte. Deren Hauptabnehmer waren die VAE, und zwar zumeist die in Dubai domizilierte Firma Kaloti. Vieles deutet darauf hin, dass Konfliktgold aus RSF-Minen von dort auch in die Schweiz gelangt ist – und damit auf den weltweit wichtigsten Goldhandelsplatz.

Dabei gilt der Name Kaloti in der Branche längst als rotes Tuch: Die Firma war 2014 international in die Schlagzeilen geraten, nachdem ein Whistleblower publik gemacht hatte, dass sie geschmuggeltes Gold aus Risikoländern auf den Markt gebracht hatte. Der Skandal blieb in der Schweiz nicht ohne Folgen. Auf den Fragenkatalog der WOZ antworteten drei der vier grössten Goldimporteure, dass sie – teils bereits seit fünfzehn Jahren – fast oder ganz auf den Handel mit Firmen aus den VAE verzichten.

Über achtzig Tonnen Gold

Nicht so die Raffinerie Valcambi im tessinischen Balerna. In ihrer Antwort verweist die Firma ausweichend auf ihre Website und darauf, dass sie seit Ende 2019 alle Geschäftsverbindungen zu Kaloti eingestellt hat. Und davor? «Valcambi bezog über mehrere Jahre Gold von Kaloti», sagt Marc Ummel, Rohstoffexperte der NGO Swissaid und Verfasser von deren Goldreport, der im Juli letzten Jahres erschien. Über achtzig Tonnen hat die Tessiner Raffinerie demnach allein 2018 und 2019 entweder direkt von Kaloti oder von der Firma Trust One Financial Services, die mit Kaloti verbandelt ist, importiert. Valcambi hat indes bestritten, Gold aus zweifelhaften Quellen zu beziehen, und wegen des Goldreports Strafanzeige eingereicht. Man habe jederzeit die notwendigen Abklärungen und Kontrollen gemacht, argumentierte die Firma in Medienberichten. Swissaid hält aber an den Recherchen fest. Und ein Blick auf die Zahlen der Zollverwaltung zeigt: Die Goldimporte aus den VAE in die Schweiz gingen seit Ende 2019 nur unwesentlich zurück, in den ersten drei Quartalen 2021 wurden bereits über neunzig Tonnen eingeführt.

Zahlen der Uno zeigen, dass nach wie vor jedes Jahr Dutzende Tonnen Gold aus dem Sudan in die VAE gelangen. Die Besitzstrukturen im sudanesischen Goldsektor bleiben undurchsichtig, insbesondere seit dem Putsch. Lässt sich ausschliessen, dass mit Schweizer Goldgeschäften der militärische Machterhalt im Sudan weiterhin mitfinanziert wird? «Nein», sagt Marc Ummel, «denn man kann nicht genau zurückverfolgen, welche Herkunft das Gold hat, das in Dubai gekauft wird.» Das Problem: Das allermeiste davon wird als «rezykliertes Gold» in die Schweiz eingeführt. Das ist eine von vier neuen Kategorien in der Edelmetallkontrolle, deren Deklarationsrichtlinien Anfang des Jahres verschärft wurden. Aber: «Diese Vorschriften sind noch immer viel zu dürftig», sagt Marc Ummel, «denn im Fall der VAE geben sie nach wie vor keine Auskunft über die tatsächliche Herkunft des Goldes.» Die neue Regelung mache lediglich ersichtlich, dass dieses Gold in der Schweiz nicht etwa für Banken, sondern fast ausschliesslich für Raffinerien bestimmt sei. Vor diesem Hintergrund und angesichts der Aussagen der Konkurrenzfirmen drängt sich die Schlussfolgerung auf: Das Gold aus den VAE – immerhin fast zehn Prozent des gesamten Goldimports der Schweiz – landet grösstenteils bei Valcambi.

Dennoch hält die Schweiz – anders als etwa die OECD – an laschen Vorschriften fest. «Wenn Firmen aus einem Land wie den Emiraten Gold importieren, dann müssten sie den Beweis vorlegen können, aus welchem Land oder von welchem Lieferanten es ursprünglich kommt», sagt Rohstoffexperte Ummel. Mit dem Schweigen auf die Anfrage der WOZ gelingt Valcambi diese Beweisführung jedenfalls nicht.

Grenzschützer im Dienste Europas

Neben dem Goldhandel gibt es eine weitere internationale Stütze in der Machtverwaltung der sudanesischen Militärs: die europäische Migrationsabwehr. Der Sudan ist Mitglied des sogenannten Khartum-Prozesses, der «Plattform für Kooperation zwischen den Ländern entlang der Migrationsroute zwischen dem Horn von Afrika und Europa». 2014 wurde er ins Leben gerufen, unter Beteiligung der EU-Staaten und von neun afrikanischen Ländern. Aus einem eigens eröffneten «Notfall-Treuhandfonds» flossen seither Hunderte Millionen Euro in den Sudan, unter anderem in Entwicklungsprojekte unter dem Schlagwort der «Fluchtursachenbekämpfung».

Seit Jahren machen kritische Beobachter:innen vehement darauf aufmerksam, dass es sich dabei um eine sehr einseitige Konstruktion handelt: Sie dient in erster Linie Europas oberster Priorität, Menschen an der Reise in Richtung EU zu hindern, indem sie den Aufbau von Grenzregimes mitfinanziert. «Der Khartum-Prozess ist ein wichtiges Standbein bei der Externalisierung der europäischen Flüchtlingsabwehr», sagt Cornelia Ernst, EU-Abgeordnete der deutschen Linkspartei. Ende 2016 besuchte sie Khartum als Teil einer parlamentarischen Delegation. Ihr Eindruck: «Fern von lästigen NGOs lässt die EU dort die Drecksarbeit verrichten.»

Auch die Schweiz beteiligt sich am Khartum-Prozess. Ursprünglich hatte sie nur Beobachterstatus, Ende 2016 wurde sie dann Vollmitglied – seither hat sie fünf Millionen Franken zum milliardenschweren EU-Treuhandfonds beigetragen und sich dadurch ein Stimmrecht in den operativen Gremien gesichert. Der Beitrag der Schweiz sei nicht zweckgebunden, schreibt die Pressestelle des Staatssekretariats für Migration (SEM) auf Anfrage, er könnte potenziell also auch der Grenzsicherung zugutegekommen sein. Der Khartum-Prozess diene dazu, einen Dialog zwischen Herkunfts-, Transit- und Zielstaaten von Flüchtenden «zu fördern und ermöglichen», schreibt das SEM; das sei «sinnvoll, unabhängig des politischen Kontexts». 2017 errechnete die NGO Oxfam, dass von 400 Millionen Euro, die aus dem EU-Fonds in den Sudan flossen, nur gerade drei Prozent für die Entwicklung sicherer und regulärer Migrationsrouten bestimmt waren. Der überwiegende Teil wurde für die Migrationskontrolle ausgegeben, also für eine Stärkung des Sicherheitsapparats.

Offene Erpressung

An der Grenze zu Libyen im Norden des Sudan kommt die Aufgabe des Grenzschutzes seit 2015 den RSF von Mohammed Hamdan Daglo zu. Wiederholt kokettierte dieser damit, im Dienste Europas zu agieren. Direkte Zahlungen aus dem EU-Fonds erhalten seine Paramilitärs zwar nicht, doch es häufen sich Berichte von NGOs und Medien, wonach sie in vielerlei Hinsicht von dieser Funktion profitieren. So finanziert die EU etwa deren Ausrüstung und Ausbildungsprogramme mit, die sich gleichzeitig auch zur Überwachung der sudanesischen Bevölkerung und zur Unterdrückung von Regierungskritiker:innen einsetzen lassen. Überdies lädt die Stationierung im Grenzgebiet dazu ein, sich mittels Schmiergeldzahlungen am Geschäft mit der illegalisierten Migration zu bereichern.

Besonders wertvoll ist die Funktion als EU-Türsteher für Daglo aber vor allem deshalb, weil Europa sich ihm gegenüber erpressbar gemacht hat. So drohte er letzte Woche in der europäischen Ausgabe der Wochenzeitung «Politico» gegenüber der EU und den USA: «Wenn der Sudan die Grenzen öffnet, wird es weltweit ein grosses Problem geben.» Die Länder hätten keine Wahl: Um eine neue «Flüchtlingskrise» abzuwenden, müssten sie die neue Regierung anerkennen.

«Wir machen mehr kaputt, als wir glauben», sagt deshalb EU-Parlamentarierin Cornelia Ernst. Und alle blumigen Worte zur Unterstützung der sudanesischen Demokratiebewegung können nicht darüber hinwegtäuschen, dass weder die EU noch die Schweiz in den entscheidenden Fragen auf der Seite der Protestierenden stehen. Vielmehr sind es auch die Eigeninteressen der EU und der Schweiz, die den Sudanes:innen den Weg zur Demokratie versperren.