AmÍlcar Cabral: Ein eigenwilliger Marxist

Wirklichkeit statt Theorie: Der kapverdische Revolutionsführer Amílcar Cabral stellt in seinen Aufsätzen brisante Fragen zum Verhältnis von nationaler Befreiung und sozialer Umwälzung.

1966 wurde der kapverdische Revolutionsführer Amílcar Cabral auf einer internationalen Solidaritätskonferenz in Kuba gefragt, was er von der Vision einer panafrikanischen Revolution des vergötterten Che Guevara halte. Diese sei schön und berückend, erwiderte er, aber zuweilen halte sich die Wirklichkeit nicht ganz an die Theorie. So überliefert es Hans-Ulrich Stauffer, der kürzlich einen Band mit Aufsätzen und Reden Cabrals veröffentlicht hat.

Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre war Amílcar Cabral (1924–1973) ein Hoffnungsträger für die Menschen in den portugiesischen Kolonien und ein Bannerträger für die neue Bewegung der blockfreien Staaten. Cabral war ein Kind jenes realpolitischen «wind of change», der auch den britischen Premier Harold Macmillan 1960 beunruhigte. 1957 war Ghana als erste britische Kolonie in Afrika unabhängig geworden, gefolgt von Französisch-Guinea – 1960 erhielten siebzehn Staaten von Frankreich und Grossbritannien die formale Unabhängigkeit. Blieben die portugiesischen Kolonien: Angola, Moçambique, Guinea-Bissau, die Kapverden und São Tomé. Der portugiesische Kolonialismus hatte die beherrschten Länder nie tief durchdrungen, sondern sich auf die Küstenstädte beschränkt. Er wurde mehr und mehr zur Belastung fürs «Mutterland». Doch dem autoritären Regime Salazar dienten die Kolonien als Symbol für die einstige Grossmachtstellung Portugals: Durch sie konnten die herrschenden Klassengegensätze ins kollektive Imaginäre eines den «Schwarzen» überlegenen Herrenvolks umgelenkt werden.

Vietnam als Vorbild

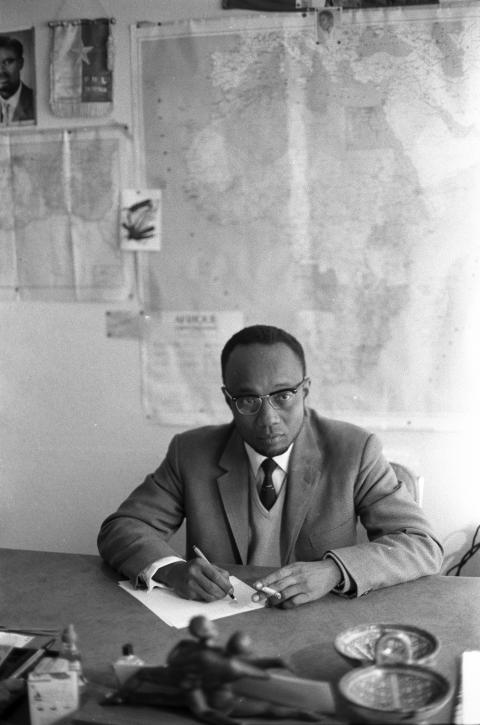

Cabral wurde 1924 in Guinea-Bissau geboren und wuchs auf den Kapverden auf. Die Inselgruppe im Atlantik bildete mit dem 800 Kilometer entfernten Guinea-Bissau ein künstliches Staatsgebilde. Dabei wurden die kapverdischen Mulatt:innen zu administrativen Diensten in Guinea-Bissau herangezogen. Cabral gehörte zu dieser kleinbürgerlichen Bildungsschicht, konnte in Lissabon studieren und kehrte als Forstingenieur nach Guinea-Bissau zurück. Als solcher verfasste er grundlegende Studien zur Wirtschaft der beiden Landesteile. 1955 wurde er wegen politischer Tätigkeit des Landes verwiesen, ging nach Angola und gründete 1956 die revolutionäre Partei für Guinea-Bissau und die Kapverden.

Der Marxist Cabral fand die marxistische Klassenanalyse für Afrika nicht brauchbar. Weder auf den Kapverden noch in Guinea-Bissau gab es eine Bourgeoisie und auch kein Industrieproletariat. Zudem waren die beiden Landesteile wirtschaftlich unterschiedlich, semifeudal der eine, teilweise kommunitär der andere. Solche fundamentalen Unterschiede müssten, so betonte Cabral, in der Agitation und in der revolutionären Strategie berücksichtigt werden.

Nicht zu übersehen war dabei, dass die bäuerlichen Massen kein grosses revolutionäres Bedürfnis verspürten. Um ein solches zu schaffen, blieb der Rückgriff auf die Kleinbourgeoisie: selbstständige Handwerker, Händler:innen, Intellektuelle, so wie es auch Cabral und die ersten Mitstreiter waren. Jahrelang bereiteten sie sich in Angola, dann in Ghana und in Guinea auf die illegale Arbeit vor. 1963/64 begann in allen portugiesischen Kolonien der bewaffnete Kampf. Zehn Jahre dauerte er, der vietnamesische Widerstand gegen die USA war Vorbild und Parallele. In dieser Zeit entstand auch in der Schweiz eine Solidaritätsbewegung, etwa durch das Afrika-Komitee in Basel, zu dessen treibenden Kräften Hans-Ulrich Stauffer gehörte.

In den von Stauffer herausgegebenen Artikeln und Reden von Cabral beeindrucken die Offenheit und die Originalität des Zugriffs. Manches ist im damals vorherrschenden Politjargon verfasst. Doch wird dieser immer wieder durchbrochen, mit Versuchen, der Spezifik des Landes gerecht zu werden und eine entsprechende Politik zu entwickeln. So anerkannte Cabral, dass animistische Vorstellungen in der Landbevölkerung noch stark wirkten, und empfahl, sie propagandistisch nicht direkt zu bekämpfen, obwohl sie den revolutionären Impetus schwächten. Scharf sezierte er die Haltung der ländlichen Stammeshäuptlinge, die zwar Interesse am nationalen Kampf gegen die portugiesische Herrschaft hätten, aber nur, um ihre alten Vorrechte wiederherzustellen. Ähnliches galt für das entstehende einheimische Bürgertum. Bündnisse waren nötig und möglich. Doch wie sollte nach der nationalen Befreiung die soziale Umwälzung bewerkstelligt werden? Und wer sollte die staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen neu aufbauen und konsolidieren?

Schmutzige Hände

Früh erkannte Cabral den Stellenwert der Kultur im politischen Kampf. Das lief nicht ohne Widersprüche ab. Einerseits wusste er, dass die soziale und kulturelle Identität der Menschen «keine unveränderliche Eigenschaft» war, sondern wandelbar. Andererseits glaubte er, dass die «oberflächliche» portugiesische Kolonialherrschaft die einheimische Kultur kaum berührt habe, weshalb er sie als Basis des nationalen Widerstands verklärte. Der Widerspruch fand eine praktische Bewegungsform, indem Cabral betonte, dass die Befreiungsbewegung die Würde der kolonialisierten Menschen wiederherstellen werde. «Würde» war ein Konzept, das sich einer fixen Identität entzog und doch einer neu-alten Identität eine Basis bot.

Die Macht der Waffen überlagerte ab 1964 eine theoretische Diskussion der politischen Arbeit. Der Intellektuelle Cabral wurde zum unbestrittenen militärischen Führer. Partei und bewaffnete Bewegung, so erklärte er, seien das Gleiche. Dennoch förderte er die Kritik in den eigenen Reihen: Einige Guerillaführer seien zu eigenmächtigen Regionalfürsten geworden. Zuweilen war es auch ein Kampf gegen weiterhin dominante soziale Strukturen: gegen tribalistische Seilschaften und Polygamie. Das Zulassen von Kritik und die dogmatische Praxis prallten auch bei Cabral gelegentlich hart aufeinander, es kam zu Parteiausschlüssen, vermutlich auch zu Hinrichtungen. Die Gefahr jeder gewalttätigen Befreiung hat Jean-Paul Sartre im Stück «Die schmutzigen Hände» von 1948 paradigmatisch vorgeführt. Der Krieg verroht die Kämpfenden auf beiden Seiten.

Unterschiedliche Entwicklung

Cabral wusste um soziale und kulturelle Spannungen zwischen Kämpfer:innen aus den beiden Landesteilen Guinea-Bissau und Kapverden, unterschätzte sie aber sträflich. Am 20. Januar 1973 wurde er bei einem Überfall umgebracht. Er war von guinea-bissauischen Guerillaführern ermordet worden, die gegen die kapverdische Führungsschicht innerhalb der Befreiungsbewegung putschten. Doch gegen aussen wurde die Legende eines portugiesischen Attentats aufgebaut.

Wenig später, am 24. September 1973, riefen die Revolutionäre die Unabhängigkeit von Guinea-Bissau aus, die 1974 von Portugal formell bestätigt wurde. Nach und nach verschlang nun die Revolution nicht nur die eigenen Kinder, sondern das ganze Land. Guerillaführer bekämpften sich gegenseitig, über Jahrzehnte hinweg wurde geputscht.

Guinea-Bissau sei heute ein gescheiterter Staat, schreibt Hans-Ulrich Stauffer, mit einer verarmten Bevölkerung und einer korrupten Polit- und Militärclique, die vom Drogenhandel lebt. Der selbstständig gewordenen Inselrepublik Kap Verde sind solche Rivalitäten und Kämpfe dagegen erspart geblieben: Sie ist heute einigermassen stabil, mit einem funktionierenden parlamentarischen System und einem moderaten Wohlstand dank erfolgreichem Tourismussektor.