Extremer Wind von Süden

Italiens Ministerpräsidentin Georgia Meloni will ihre rechte Agenda nach Europa tragen

Nach ihrem klaren Wahlsieg bei den Parlamentswahlen vom September 2022 hat sich Georgia Meloni, die nationalistische Parteichefin der Fratelli d’Italia, zu einer kritischen Proeuropäerin entwickelt: Sie übernahm die neoliberale Rhetorik (und das neoliberale Sozial- und Wirtschaftsprogramm) ihres Vorgängers Mario Draghi, des früheren Chefs der Europäischen Zentralbank (EZB). Außerdem wandte sie sich von Wladimir Putin ab und positionierte sich als unerschütterliche Transatlantikerin und bedingungslose Unterstützerin der Ukraine.

In den Brüsseler Institutionen zeigt Meloni starke Präsenz und pflegt eine demonstrative Verbundenheit mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Italien gehört zu den Mitgliedstaaten, die am stärksten von der Aufbau- und Resilienzfazilität der EU profitieren: Das Land erhält Darlehen und Beihilfen in Höhe von mehr als 190 Milliarden Euro.

Und das obwohl ein europäisches Defizitverfahren gegen Italien anhängig ist.1 2024 betrug die Staatsverschuldung 135 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und das Haushaltsdefizit 3,4 Prozent des BIPs.2 Vor diesem Hintergrund verfolgt Meloni weiterhin ihre Strategie des Doppelsprechs: einerseits Kritik an der Finanzorthodoxie und den Zwängen der Gemeinschaft; andererseits Einvernehmen in außenpolitischen Fragen.3

Doch Meloni bleibt eine Erbin des Neofaschismus. Ihr Weg in die Politik führte über die Jugendorganisation der Alleanza Nazionale, die sich 1995 aus den Überresten des Movimento Sociale Italiano formierte, das seinerseits 1946 von der ehemaligen Führung der Republik von Salò gegründet worden war. Sie verfolgt ein klares politisches Projekt: Sie will ihrem Modell auch im Europäischen Parlament zum Triumph verhelfen.

„Wir wollen eine Mehrheit schaffen, die alle Mitte-rechts-Kräfte [gemeint sind rechte und extrem rechte Parteien] zusammenführt und die Linke in die Opposition schickt“, verkündete sie im April letzten Jahres. „So können wir das italienische Modell nach Europa tragen. Das wäre eine Revolution, bei der die europäischen Konservativen eine elementare strategische Rolle übernehmen würden“ (La Repubblica, 28. April 2024).

Als Chefin einer von den Fratelli d’Italia dominierten Koalition, der auch die traditionelle rechte Forza Italia (die Formation des verstorbenen Silvio Berlusconi) und Matteo Salvinis Rechtsaußenpartei Lega angehören, hoffte Meloni, im EU-Parlament in Straßburg ein gleich geartetes Bündnis zu schmieden. Damit wollte sie der langjährigen Liaison von Sozialisten und Christdemokraten – die bei Bedarf von den Grünen unterstützt wird – den Kampf ansagen.

Das Ergebnis der Europawahlen vom Juni 2024 ließ das nicht zu, aber punktuell nimmt der Umbau der Bündnisstrukturen schon konkrete Formen an. So stellte sich die Fraktion der (christdemokratischen) Europäischen Volkspartei (EVP) gegen Gesetze des europäischen „Green Deal“, und zwar gemeinsam mit der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformisten (EKR), deren Vorsitzende Meloni bis Ende 2024 war.

Zwar votierte Meloni im Juli 2024 mit der EKR-Fraktion gegen eine zweite Amtszeit Ursula von der Leyens. Aber die Kommissionspräsidentin war nicht nachtragend und bedachte Italien mit dem wichtigen Posten eines Vizepräsidenten der Kommission mit Zuständigkeit für regionale Kohäsionspolitik und Reformen.4

Der rechtsextreme Wind, der durch Europa weht und weiten Teilen der traditionellen Rechten hart ins Gesicht bläst, ermutigt Meloni zusätzlich, ihre auf ganz Europa abzielende Strategie zu verfolgen. Ihre Vorstellungen hinterließen bereits Spuren im Europäischen Migrations- und Asylpaket vom April 2024. Das sieht verschärfte Aufnahmebedingungen vor und macht den Weg frei für die Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaaten – nach dem Vorbild der Aufnahmezentren, die Rom mit großem finanziellen Aufwand in Albanien eingerichtet hat.

Im Oktober 2024 stoppte ein Gericht in Rom das Auslagerungsvorhaben teilweise, doch die Exekutive sucht Mittel und Wege, die Entscheidung zu umgehen und ihr Projekt zu verwirklichen. Zugleich hatte die Regierung Meloni bereits im Sommer 2023 per Dekret beschlossen, bis Ende 2025 rund 450 000 Einwanderern eine Arbeitserlaubnis zu erteilen. Damit kam sie Forderungen aus der Wirtschaft nach, wo über den anhaltenden Arbeitskräftemangel geklagt wird.

Im eigenen Land setzt die Ministerpräsidentin für die Umsetzung ihrer Agenda nicht zuletzt auf den Kulturbereich: Mit einem neuen „nationalen Narrativ“ will sie die angebliche kulturelle Hegemonie der Linken bekämpfen und sagt der Verfassung von 1948 den Kampf an.5 Vermitteln sollen dieses Narrativ die Medien sowie Bildungs- und Kultureinrichtungen.

Dafür hat die Regierung die staatliche Rundfunk- und Fernsehanstalt RAI auf allen Zuständigkeitsebenen auf Linie gebracht. Die lottizzazione – also die Aufteilung von Posten in den öffentlich-rechtlichen Medien nach Parteiproporz – ist in Italien seit den 1960er Jahren gängige Praxis. Die amtierende Koalition strebt hier eine Monopolstellung an und die Leitungsposten der wichtigsten Kultureinrichtungen wurden von Meloni-Getreuen besetzt.

Vierfrontenkampf gegen die Verfassung

Die Devise lautet überall gleich: Das kulturelle Erbe und die christlichen Wurzeln der Nation sollen aufgewertet und gewürdigt werden. Bildungsminister Giuseppe Valditara arbeitet an einem neuen pädagogischen Projekt, das vor allem die Geschichte Italiens, Europas und des Abendlands in den Vordergrund rücken soll. Außerdem soll der lateinischen Sprache wieder eine „strategische Rolle“ zukommen, die Bibellektüre soll gefördert und das Wissen um „unsere kulturellen Wurzeln“ gestärkt werden.6

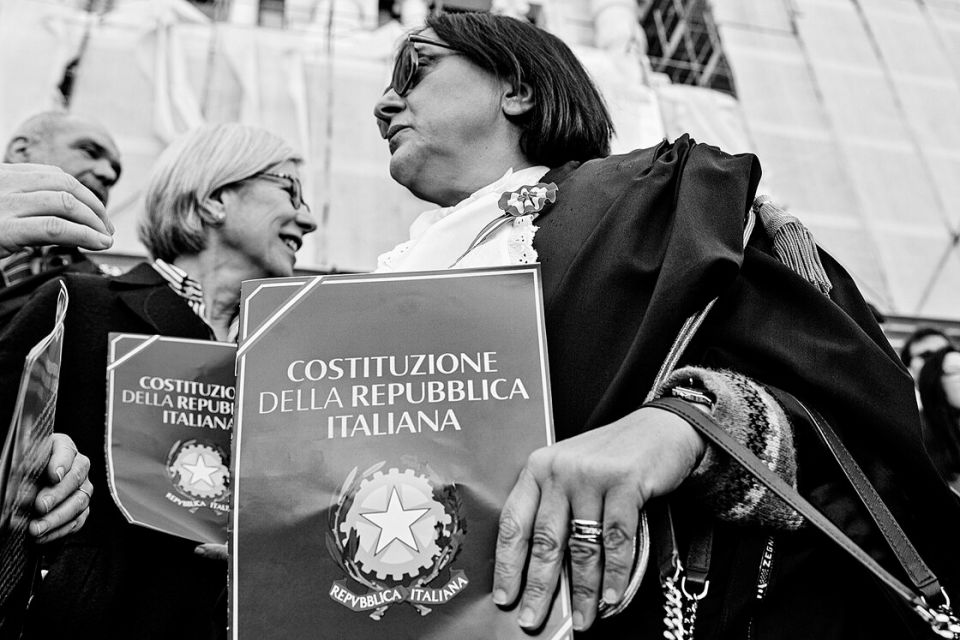

Am deutlichsten jedoch offenbart sich der Charakter des Regimes, das Meloni durchsetzen will, durch die Infragestellung der Verfassung, die nach dem Zweiten Weltkrieg eine bedeutende und einzigartige Leistung darstellte. Sie garantiert individuelle und kollektive Freiheitsrechte und konstituiert ein System der Checks and Balances zwischen den Verfassungsorganen.

Den Verfassern der costituzione von 1948 – allen voran den Kommunisten, die an ihrer Formulierung maßgeblich mitwirkten – ging es darum, eine Wiederkehr des Faschismus zu verhindern. Meloni weigert sich seit jeher, diese antifaschistische Komponente der Verfassung anzuerkennen. „Italien ist eine demokratische, auf die Arbeit gegründete Republik“, heißt es in Artikel 1. Das festgeschriebene Recht auf Arbeit und seine Ausgestaltung, zu der auch der Grundsatz „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ gehört, war die Basis für zahlreiche emanzipatorische Auseinandersetzungen.

Den Kampf gegen die Verfassung führt Melonis Regierung hauptsächlich an vier Fronten: Sie entwickelt ein neues Arsenal von repressiven Maßnahmen, beschneidet mittels einer Justizreform die richterliche Unabhängigkeit, schränkt die Informationsfreiheit ein und weitet auf Kosten des Parlaments und des Präsidenten die Befugnisse der Exekutive aus. In allen vier Bereichen werden die in der Verfassung von 1948 verankerten Garantien angetastet.

Im Zuge der Justizreform sollen zum Beispiel die Laufbahnen von Staatsanwälten und Richtern getrennt werden, sodass diese nicht mehr zwischen den beiden Karrieren wechseln können. Zudem soll der Oberste Gerichtsrat (Consiglio Superiore della Magistratura, CSM) in zwei Organe aufgespalten werden, was die Staatsanwaltschaft in ein Abhängigkeitsverhältnis zur Exekutive bringen könnte. Bislang fällt Auswahl und Einstellung aller Richterinnen und Staatsanwälte in die Zuständigkeit des Obersten Gerichtsrats und nicht des Justizministeriums.

Die Reform sieht auch vor, den Straftatbestand des Amtsmissbrauchs abzuschaffen und die richterlich angeordnete Telefonüberwachung zu erschweren, um in Fällen, in die Politiker verwickelt sind, die Ermittlungsmöglichkeiten einzuschränken. Die überwältigende Mehrheit der Richterschaft wehrt sich mit zahlreichen Protestkundgebungen gegen dieses Vorhaben.

Parallel versucht die Regierung jede Form von Protest zu kriminalisieren. Ein neues „Sicherheitsgesetz“, das die Regierungskoalition Anfang Juni verabschiedet hat, schafft 14 neue Straftatbestände und führt höhere Strafmaße ein: bis zu zwei Jahre Haft für das Blockieren von Straßen oder Schienen, zwei bis sieben Jahre für die illegale Besetzung von Gebäuden, bis zu 20 Jahre für Proteste und Widerstand in Abschiebezentren und Haftanstalten.

Auch die Informationsfreiheit wird ins Visier genommen. Die Gerichtsverfahren gegen die Presse wegen Diffamierung von Behörden häufen sich ebenso wie die Einschüchterungsversuche gegenüber Whistleblowern. Im Februar 2025 kam ans Licht, dass die Telefone eines Journalisten und von Vertretern der Zivilgesellschaft mit Hilfe einer Software des US-israelischen Unternehmens Paragon Solutions abgehört wurden. Die italienische Regierung hatte einen Vertrag mit Paragon geschlossen, den das Unternehmern mittlerweile aber aufgelöst hat.7

Giorgia Melonis wichtigstes politisches Vorhaben – sie nennt es die „Mutter aller Reformen“ – zielt darauf ab, durch eine Verfassungsänderung mehr Macht in den Händen der Regierung zu bündeln. Danach soll der Ministerpräsident oder die Ministerpräsidentin zukünftig direkt vom Volk gewählt werden und die Partei mit den meisten Stimmen einen Mehrheitsbonus erhalten.

Regenbogenfamilien im Visier

Im Namen der Stabilität würde der Ministerpräsident dadurch zum allmächtigen Akteur – zulasten von Parlament, Präsident, Parteien, Gewerkschaften und zivilgesellschaftlichen Gegenkräften, deren Funktion bislang durch die Verfassung garantiert wird. Da Melonis Koalition im Parlament aber nicht über die nötige Zweidrittelmehrheit verfügt, wird über dieses Vorhaben voraussichtlich per Referendum im Herbst entschieden.

Auf gesellschaftspolitischer Ebene hat es die Regierung vor allem auf das Recht auf Abtreibung abgesehen. Sie kann sich zwar nicht direkt an den Gesetzen vergreifen, die dieses Recht garantieren, aber sie fügt den ohnehin schon zahlreichen Hürden weitere hinzu. Mit Berufung auf ein Gesetz von 1994 über die Verweigerung aus Gewissensgründen lehnen 63 Prozent der Gynäkolog:innen ab, freiwillige Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen. In manchen Regionen sind es mehr als 80 Prozent.

Verbände von Abtreibungsgegnern dürfen künftig sogar in Krankenhäusern präsent sein, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Die Leihmutterschaft wurde schon vor über 20 Jahren von Silvio Berlusconi unter Strafe gestellt. Meloni hat das Verbot nun ausgeweitet. Künftig kann auch die Nutzung von Leihmutterschaften im Ausland mit zwei Jahren Haft und hohen Geldstrafen geahndet werden.

Am 22. Mai 2025 feierten Italiens Regenbogenfamilien allerdings einen Sieg: Das italienische Verfassungsgericht urteilte, dass es künftig zwei Mütter in den Geburtsurkunden von Kindern geben darf. In einem Rundschreiben hatte die Meloni-Regierung 2023 gefordert, die Einträge von nichtbiologischen Mütter wieder zu streichen.

Als US-Präsident Donald Trump im Januar zum zweiten Mal ins Amt eingeführt wurde, war Giorgia Meloni als einzige europäische Regierungschefin eingeladen. Trump sieht in ihr eine enge Verbündete und ideologisch Gleichgesinnte, die so wie er „Wokismus“ und Zuwanderung ablehnt und die „christlichen Werte“ verteidigt. Das Vorwort zur US-Ausgabe von Melonis Autobiografie verfasste Donald Trump Jr.

Nach Trumps Rückkehr ins Weiße Haus eröffnen sich für Meloni mindestens zwei mögliche Perspektiven. Entweder nutzt sie ihren guten Draht zum US-Präsidenten, um auf der anderen Seite des Atlantik die europäischen Interessen zu vertreten. Dazu müsste sie Positionen einnehmen, die in der Mitte zwischen Washington und Brüssel liegen, und sich so als potenzielle Schlichterin empfehlen.

Alternativ könnte Meloni die bilateralen Beziehungen zwischen Rom und Washington in den Vordergrund stellen und so versuchen, der Europafeindlichkeit des US-Präsidenten zu entgehen. Damit liefe sie jedoch Gefahr, als Interessenvertreterin Trumps in Europa wahrgenommen zu werden. Aufgrund der Gräben, die sich im transatlantischen Bündnis mit Blick auf die Ukraine, auf die Nato und durch den Handelskrieg aufgetan haben, erscheint diese Strategie zunehmend problematisch.

Dass Meloni geschickt zwischen Pragmatismus und ideologischer Entschlossenheit zu changieren versteht, steht außer Frage. Doch mit jedem Tag neuer provokanter Entscheidungen in Washington wird der Drahtseilakt schwieriger, eine glaubwürdige Mittelposition zwischen Europa und den USA zu finden. Trumps geopolitische Entscheidungen und sein Drängen auf Aufrüstung in Europa könnten Meloni letztlich zwingen, ihre doppeldeutige Haltung aufzugeben. Im eigenen Land hat sie das längst getan.

1 Siehe Benoît Bréville, „Europas Lieblingsfaschistin“, LMd, Juli 2023.

2 „Notifica dell’indebitamento netto e del debito delle Amministrazioni pubbliche secondo il trattato di Maastricht – Anni 2021–2024“, Istat, 22. April 2025.

3 Siehe Hugues Le Paige, „Melonis Doppelsprech“, LMd, Dezember 2022.

4 Siehe Grégory Rzepski, „Rechtsextrem in Europa“, LMd, Juni 2024.

5 Siehe Antoine Pecqueur, „Melonis Kulturkampf“, LMd, Juli 2024.

6 Stefano Zurlo, „Più storia dell‘Italia ma senza ideologia“, Il Giornale, 15. Januar 2025.

7 Stephanie Kirchgaessner und Angela Giuffrida, „Owner of spyware used in alleged WhatsApp breach ends contract with Italy“, The Guardian, 6. Februar 2025.

Aus dem Französischen von Andreas Bredenfeld

Hugues Le Paige ist Journalist.