Die Angst bleibt

Eine Reise durchs Kosovo fünfzehn Jahre nach der Unabhängigkeit

Am 17. Februar strömen die Menschen in Prishtina zu Tausenden auf den zentralen Mutter-Teresa-Boulevard. Man sieht viele Familien, vom Großvater mit Baskenmütze bis zum sonntäglich herausgeputzten Baby, die den 15. Jahrestag der Unabhängigkeit des Kosovo feiern wollen. Auf der Tribüne hält Ministerpräsident Albin Kurti eine Rede, in der er ausführlich die Sicherheitskräfte lobt, deren Budget 2022 um 52 und 2023 um 20 Prozent erhöht wurde. Es folgt die Parade von Polizei- und Militäreinheiten, anschließend geht das Feiern weiter, mit Geburtstagstorten, Volkstänzen, spontanen Konzerten.

Man sieht allerdings nur albanische Kosovarinnen und Kosovaren. Das ist nicht die einzige Besonderheit, die an diesem Tag in einer Stadt auffällt, zu deren Gesamtbevölkerung von 1,9 Millionen auch Serben, Bosnier, Goranen und Roma gehören. Autos, Gebäude und Straßen sind mit der seit 2008 offiziellen Fahne geschmückt, deren Design in Gelb-Weiß-Blau an die EU-Fahne erinnert. Weit häufiger zu sehen ist allerdings der schwarze doppelköpfige Adler auf rotem Grund: die Flagge von Albanien.

Auf der Ehrentribüne sitzen nur zwei ausländische Gäste: die Vizepräsidentin Bulgariens und der Präsident Albaniens. Zwar haben über 100 Länder das Kosovo als unabhängigen Staat anerkannt, nicht jedoch die UNO, aber auch nicht China und Russland, zahlreiche blockfreie Staaten und selbst fünf EU-Staaten (Spanien, Slowakei, Zypern, Griechenland und Rumänien).1

Über der Tribüne hängt ein riesiges Foto von Ibrahim Rugova (1944–2006). Der Gründer der Demokratischen Liga des Kosovo (LDK) war die Symbolfigur des gewaltfreien Widerstand gegen das serbisch-nationalistische Milošević-Regime, das 1989 den Status des Kosovos als autonome Provinz Serbiens abgeschafft hatte.

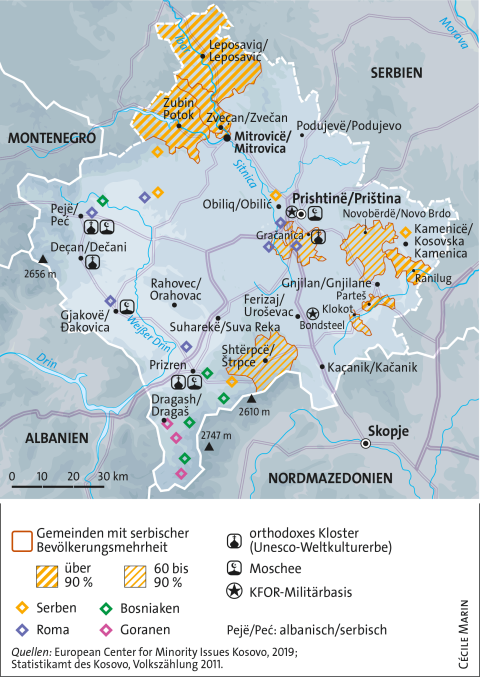

Bevölkerung im Kosovo

Doch ansonsten kommt Rugova nicht vor; im Straßenbild dominiert der Slogan„Liria ka emër: UÇK“ (Die Freiheit hat einen Namen). Dabei sind die Übergriffe der „Befreiungsarmee des Kosovo“ gegen Minderheiten und gemäßigte albanische LDK-Anhänger während des Kosovokriegs 1998/99 und danach gut dokumentiert.2

Noch irritierender sind die riesigen Porträts der beiden UÇK-Führer, die dereinst die höchsten Staatsämter innehatten: Hashim Thaçi war erst Ministerpräsident, dann Staatspräsident des Landes; Kadri Veseli fungierte als Geheimdienstchef und danach als Parlamentspräsident. Beide mussten 2020 von ihren Posten zurücktreten, weil sie wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen, die sie zwischen 1998 und 2000 begangen haben sollen, vor dem Sondergericht für Kriegsverbrechen im Kosovo angeklagt wurden. Der Prozess gegen Thaçi und Veseli hat am 3. April in Den Haag begonnen.

Die Regierung in Prishtina spielt als Begleitmusik zu den Verhandlungen, die sie mit Belgrad über die Normalisierung der Beziehungen führt, unablässig dieselbe Platte ab: „Der Kosovo ist die ‚success-story‘ einer internationalen Intervention“, versichert Außenministerin Donika Gërvalla-Schwarz in einem Gespräch und behauptet: „Auf der anderen Seite steht Serbien als Handlanger Russlands.“

Die liberale Partei Gërvallas namens „Guxo!“ (Trau dich!) hat in einem Listenbündnis mit der linken Bewegung „Vetëvendosje!“ (Selbstbestimmung!) die Parlamentswahlen vom Februar 2021 gewonnen. Dadurch sieht sich die Außenministerin in den Verhandlungen mit Belgrad gestärkt: „Wir haben mit mehr als 50 Prozent der Stimmen die Unterstützung der Bevölkerung. Es wird nie wieder so eine politische Stabilität und eine Regierung geben, die bereit ist, nicht nur zu reden, sondern Ergebnisse zu erzielen. Fakt ist: Die Republik Kosovo ist ein souveräner Staat. Wir diskutieren nicht über unseren Status, sondern über die Normalisierung der Beziehungen.“

Fährt man von der Hauptstadt nach Nordwesten, kommt man an den zwei Kohlekraftwerken von Obiliq vorbei. Sie versorgen das Land mit Strom, aber sie sorgen mit ihrem Feinstaub auch dafür, dass Prishtina zu den europäischen Städten mit der schlechtesten Luft gehört. Nach 40 Kilometern Fahrt durch einen Wald riesiger Reklametafeln erreichen wir die alte Industriestadt Mitrovica. Im Nordteil der Stadt hat die Bevölkerung zwei Tage zuvor ein ganz anderes Fest gefeiert. Der serbische Nationalfeiertag vom 15. Februar erinnert an den Aufstand von 1804 gegen die osmanische Herrschaft.

In vier Kommunen im Norden des Kosovo lebt eine mehrheitlich serbische Bevölkerung, die sich eng mit dem benachbarten Serbien als „ihrem Land“ verbunden ansieht. Auf den Ämtern wie auf der Straße wird nur Serbisch gesprochen, die Schule und das Gesundheitswesen unterstehen Belgrad und bezahlt wird immer noch in Dinar – die Kosovo-Albaner verwenden den Euro.

Die nahe dem ehemaligen Industriekombinat Trepča gelegene Stadt Mitrovica ist zweigeteilt. Nördlich des Flusses Ibar sind die Straßen mit der serbischen Trikolore geschmückt. Am südlichen Flussufer lebt eine vorwiegend albanische Bevölkerung, die ihre Stadt Mitrovicë nennt. Die Hauptbrücke zwischen beiden Stadtteilen ist für den Autoverkehr gesperrt und wird von italienischen Carabinieri bewacht, die zu der Kosovo-Truppe KFOR gehören.

Das Mandat dieser 3700 Kopf starken Truppe (gestellt von 27 Ländern), geht auf die Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrats zurück. Die Resolution wurde am 10. Juni 1999 verabschiedet, nachdem die Nato zwei Monate lang – ohne UN-Mandat – serbische Ziele bombardiert hatte, um Präsident Milošević dazu zu bringen, die brutale Unterdrückung des Unabhängigkeitskampfs der Albaner zu beenden. Nach dem Rückzug der jugoslawischen Armee beschloss die UNO eine internationale, angemessen ausgestattete „zivile und Sicherheitspräsenz“, an der vorwiegend westliche Soldaten unter Nato-Kommando, aber auch Ukrainer und bis 2003 auch Russen beteiligt waren.

Italienische Carabinieri auf der Brücke über den Ibar

Die UN-Resolution 1244/1999 unterstrich die „substanzielle Autonomie und tatsächliche Selbstverwaltung des Kosovo“, aber auch die „Souveränität und territoriale Unversehrtheit der Bundesrepublik Jugoslawien“. Die UÇK wurde nicht entwaffnet, wie es die Resolution vorsah, sondern übernahm mit Hilfe britischer und US-Spezialeinheiten die Kontrolle über das Kosovo und die Führung beim Aufbau des einen unabhängigen Staats.

Igor Simić ist Vizepräsident der „Srpska Lista“ (Serbische Liste). Er sieht den Unterschied zwischen 1999 und heute darin, „dass es keinen offenen Konflikt zwischen den serbischen und albanischen Bevölkerungsgruppen gibt. Aber die Serben leiden unter einer institutionellen Gewalt, das Misstrauen ist gewaltig“. Die Srpska Lista, die alle zehn den Serben im kosovarischen Parlament zustehenden Sitze belegt, unterbindet jede Kritik an Belgrad.

Ministerpräsident Albin Kurti von Vetëvendosje! hatte nach seiner Wahl im März 2021 erklärt, der Dialog mit Belgrad habe für ihn keine Priorität, er wolle den Serben des Kosovo zuhören. Doch seit einem Jahr häufen sich schwere Zusammenstöße. Schuld sei die antiserbische Rhetorik von Kurti und seinen Ministern, meint Simić. Kurti wolle den serbischen Staat provozieren, „um sich als kleiner Selenski darzustellen“.

Die Serben des Nordens reagieren auf jede Maßnahme, die als serbenfeindlich wahrgenommen wird, mit Straßenblockaden, etwa wenn ihre Teilnahme an den Wahlen in Serbien behindert oder serbische Autokennzeichen von Prishtina nicht anerkannt werden. Sie sehen Schikanen bei der Ausstellung von Ausweisdokumenten und beklagen willkürliche Enteignungen.

Anfang November 2022 quittierten hunderte Richter, Polizisten und Beamte in den vier serbischen Gemeinden den Dienst, um die Stigmatisierung der Region anzuprangern. Nikola Kabašić, Gerichtspräsident in Mitrovica-Nord, hatte sich auf die Integration in die Institutionen des Kosovo eingelassen, jetzt aber klagt er: „Die Präsidentin und der Ministerpräsident beschimpfen die Serben täglich als Kriminelle oder Terroristen.“ Deren Kampf für ein souveränes Kosovo richte sich gegen einen multiethnischen Staat, den zu akzeptieren sie nur vorgeben, um dem Westen zu gefallen. „In der Praxis berauben sie uns unserer Rechte.“

Welche Rolle spielt die KFOR? Als Prishtina im Dezember 2022 forderte, die Barrikaden zu entfernen, und Belgrad die Erlaubnis zum Einsatz von tausend serbischen Soldaten verlangte, ging sie auf keine der beiden Forderungen ein. Und zwar, wie der italienische KFOR-Kommandant Angelo Michele Ristuccia erklärte, um eine Eskalation zu verhindern: „Der Einsatz der Kräfte muss die Bedingungen vor Ort berücksichtigen. Der beste Weg ist – wie immer in dieser Region –, die Voraussetzungen für einen Dialog zu schaffen.“ Das erfordere, enge Kontakt zu allen Beteiligten zu halten. „Meine größte Sorge sind ungewollte Missverständnisse. Deswegen haben wir alle Seiten aufgefordert, auf unnötige Vorwürfe und Rhetorik zu verzichten, um nicht in einen Teufelskreis von Reaktion und Gegenreaktion zu geraten.“

Die plötzliche Zunahme der Spannungen Ende des letzten Jahres hat die EU-Diplomaten überrascht. Sie haben immer wieder eingegriffen, um einzelne Krisen zu überwinden und zugleich den Dialog zwischen Belgrad und Prishtina neu in Gang zu bringen. Offenbar mit Erfolg, denn am 18. März vereinbarten Serbien und das Kosovo im nordmazedonischen Ohrid, ein Abkommen zur Verbesserungen der Beziehungen umzusetzen (siehe «Erzwungene Normalisierung»).

Die drei Gotteshäuser von Prizren

Ministerpräsident Albin Kurti hat zwar im Ausland an Ansehen verloren, kann sich aber über gute Wirtschaftsdaten freuen, auf die er verweist, als wir ihn nach Fortschritten fragen: „Wir hatten 2021 ein beeindruckendes Wirtschaftswachstum von 10,7 Prozent, 2022 von 4 Prozent. Die Exporte haben um 23 Prozent zugelegt, die Einnahmen aus der Einkommensteuer um 22 Prozent.“

Allerdings war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Corona-Jahr 2020 um 5,3 Prozent eingebrochen. Auch das Handelsdefizit ist nach wie vor enorm und wird nur teilweise durch westliche Hilfen und die Überweisungen von Auslandskosovaren kompensiert, die gut 20 Prozent des BIPs ausmachen.3 Die Arbeitslosenquote ist zwar deutlich gesunken, bleibt aber mit mehr als 20 Prozent (Ende 2021) immer noch die höchste in Europa. Entsprechend ist die Beschäftigungsquote bei weitem die niedrigste in Europa: Von den 15- bis 64-Jährigen ist nicht einmal ein Drittel erwerbstätig.

Kurti räumt ein, dass er Wahlversprechen wie den garantierten Mindestlohn oder eine progressive Besteuerung noch nicht erfüllen konnte. Er verweist jedoch auf das Gesetz, das die Spreizung der Gehälter im öffentlichen Dienst auf das Verhältnis 1:4,74 begrenzt. „Diese Spreizung lag bei 1 zu 20, bevor wir die Macht übernommen haben. Das Gehalt der Präsidentin ist nur 3,2-mal, mein eigenes 2,9-mal so hoch wie das eines Soldaten. Ausnahmen gibt es nur für Ärzte, Richter und Professoren.“

Weitere soziale Errungenschaften sind die kostenlose Bildung bis zum Master, eine Ausbildungsförderung, die Erhöhung der Alters- und Invalidenrenten sowie die Einführung eines Mutterschafts- und Kindergelds.

Was bleibt von den revolutionären Ideen, die der Gründung von Vetëvendosje! zugrunde lagen? Alte Weggefährten Kurtis sind auf Distanz gegangen, seit sich die Partei zunehmend nationalistisch, individualistisch und teils auch populistisch gibt. Nach dem Sturz der ersten Kurti-Regierung nach nur vier Monaten im Juni 2020 wurde die Partei zu einem breiten Sammelbecken, das sogar Islamisten und rechte Kräfte aufnimmt. Die Wirtschaftsministerin Artane Rizvanolli bezeichnet sich selbst als Neoliberale.

Der frühere Innenminister Muhaxheri Gazmend, Vizechef der Oppositionspartei LDK, hält mit seiner Kritik an Kurti nicht hinter dem Berg: „Als wir mit ihm in einer Koalition waren, stellten wir fest, dass er bis auf zwei, drei Punkte hinsichtlich der Souveränität kein Programm hat. Er hat viel Geld ausgegeben, doch das Ergebnis ist gleich null.“

2021 wurde Gazmend mit 61 Prozent der Stimmen erneut zum Bürgermeister von Peć/Pejë gewählt. Zwar wurde seine Politik der Mäßigung und der Zusammenarbeit mit der serbischen Gemeinde Šabac von vielen kritisiert, aber Gazmend glaubt, dass die Leute die alten Parolen satthaben: „Sie wollen ein besseres Leben, eine bessere Wirtschaft, wollen die Nachkriegszeit überwinden.“ Der Bürgermeister wollte über der Stadt ein Skigebiet erschließen, mit einem italienischen Unternehmen. Aber dieser Investor hat sich nach den erneuten Unruhen in Mitrovica zurückgezogen.

Etwas außerhalb der Stadt liegt das Kloster von Pécs, das seit dem 13. Jahrhundert Sitz der serbisch-orthodoxen Kirche ist. Im Oktober 2022 wurde hier Porfirije als neuer Patriarch inthronisiert, der allerdings meist in Belgrad residiert. Wir besuchen das nahe gelegene Dorf Ljevoša. Die meisten der einfachen Ziegelhäuser sind zerstört oder stehen leer. Die meisten der 200 000 Menschen, die nach dem Krieg aus dem Kosovo geflohen sind, waren Serben oder Roma. Nur wenige sind zurückgekehrt. Borislav Krstić ist geblieben. Seine Frau, mit der er drei Kinder hat, stammt aus Albanien. Gemischte Ehen sind im Kosovo sehr selten.

„Die Mädchen unseres Dorfs sind nach Serbien gegangen“, sagt der Bauer. Seine Frau Edmonda erzählt lächelnd, dass sie sich hier wohlfühlt. Aber sie bedauert, dass so viele in die Stadt gezogen sind. „Die Schule ist zehn Kilometer entfernt, die Kinder haben keine Spielgefährten“, erzählt ihr Mann: „Ich glaube nicht, dass sie später hier leben werden. Es gibt keine Perspektive.“

Das mittelalterliche Kloster Visoki Dečani am Fuße des Nationalparks der Verwunschenen Berge (Prokletije/Bjeshkët e Nemuna) könnte die wechselvolle Geschichte der Region erzählen, das für viele Serben noch immer „Altserbien“ ist. Es steht auf der Roten Liste des gefährdeten Welterbes. Die Kirche aus dem 14. Jahrhundert war der größte Sakralbau Serbiens.

Visoki Dečani ist das bedeutendste der 24 aktiven Klöster im Kosovo. Einer der 20 Mönche berichtet von der Ironie des Schicksals, dass das Kloster mehrfach von Armeen vor Plünderungen bewahrt wurde, die zuvor über die Serben gesiegt hatten. Während der türkischen Herrschaft waren osmanische Soldaten postiert, Ende des 19. Jahrhunderts wurde es von albanischen Milizen geschützt, und zwischen 1941 und 1944 wurden die Albaner von Mussolinis Carabinieri daran gehindert, das Kloster zu zerstören. Im jüngsten Kosovokrieg war es Zufluchtsort für Flüchtlinge. Seit 1999 wird es von der KFOR geschützt, weshalb es verschont blieb, als 2004 rund 30 orthodoxe Stätten von albanischen Kosovaren zerstört wurden.

Man darf das Kloster nur mit einer Spezialgenehmigung betreten, vorbei an mehreren von KFOR-Soldaten unterhaltenen Checkpoints. „Ihre Anwesenheit ist immer noch nötig“, sagt der Mönch Petar. „Es gab mehrere versuchte Anschläge, auch mit Granatwerfern. Auf die Mauern wurden IS-Parolen gesprüht. Bewaffnete Dschihadisten wurden vor dem Tor festgenommen.“

Eine andere, konkretere Bedrohung geht von der Gemeinde Dečani/Deçan aus. Sie beansprucht das 24 Hektar große Land rund um das Kloster, das nach 1945 verstaatlicht wurde, aber laut einem Urteil des kosovarischen Verfassungsgerichts von 2016 dem Kloster gehört. Doch die Gemeinde wie die kosovarische Regierung weigern sich bis heute, die Entscheidung umzusetzen.

Im Zentrum von Prizren, der zweitgrößten Stadt des Kosovo, stehen drei bemerkenswerte Gebäude nebeneinander: eine katholische Kathedrale aus dem 19. Jahrhundert, die osmanische Sinan-Pascha-Moschee aus dem 17. Jahrhundert und die orthodoxe Kirche der Jungfrau von Ljeviška, die 1306 gegründet wurde. Letztere wurde, nachdem sie 2004 durch Plünderung und Brandstiftung stark beschädigt wurde, inzwischen wieder aufgebaut, aber es gibt kaum noch Gläubige: Die serbische Bevölkerung zählt nur noch ein paar Dutzend Menschen, früher waren es einige Zehntausend.

Im gesamten Kosovo machten die Serben bei der Volkszählung von 1939 ein Drittel der Bevölkerung aus, 1981 waren es noch 14,9 Prozent, heute wahrscheinlich weniger als 5 Prozent. Die Volkszählung von 2011 wurde von den Serben boykottiert, die für 2021 vorgesehene verschoben. Die Dominanz der Albaner beseitigt die historische Vielfalt zulasten der anderen Gemeinschaften. „Alle sprechen von Inklusion, aber wenn wir unsere Rechte wahrnehmen wollen, geht das nicht, wir dürfen vor Gericht, im Rathaus oder bei der Polizei nicht einmal unsere Sprache sprechen“, erklärt der Journalist Fatir Berzati. Er gehört zu den Goranen, einer slawischen Volksgruppe muslimischen Glaubens, die in der waldreichen Region des Šar-Gebirges lebt. „Die kleinen Gemeinden verschwinden oder werden assimiliert“, sagt auch der bosniakische Radiomoderator Raif Ademi aus dem Dorf Gornje Ljubinje.

Das Haus, in dem 1878 die Liga von Prizren gegründet wurde, ist heute ein Museum. Jugendliche posieren vor der Fahne mit der Inschrift „Shqipëri etnike“ (ethnische Albaner). Drinnen zeigt eine Karte das „Großalbanien“, von dem die Kämpfer der Liga vor 150 Jahren träumten.

Auch der Ministerpräsident des Kosovo hat diesen Traum noch nicht aufgegeben. Fragt man ihn, erklärt er ohne zu zögern, er würde im Fall eines Referendums für eine Vereinigung mit Albanien stimmen: „Wir haben zwei getrennte Staaten, aber wir sind nicht zwei getrennte Nationen. Die Grenze zwischen dem Kosovo und Albanien ist die von Jugoslawien und Serbien gezogene Grenze, also nichts, woran wir sehr hängen würden.“

Albin Kurti hat bei den letzten Wahlen auch im Nachbarland abgestimmt, wo seine Partei die Gegner des sozialistischen Ministerpräsidenten Edi Rama unterstützt. Rama sagte anlässlich des kosovarischen Unabhängigkeitstags in einem albanischen Fernsehprogramm: „Die Albaner müssen sich vereinen. Albin will dasselbe, aber wir haben einen anderen Ansatz, was den Weg betrifft.“

Ende 2021 hatte Rama mehrere Abkommen mit Serbien und Nordmazedonien unterzeichnet, die den Personen- und Dienstleistungsverkehr zwischen den drei Ländern erleichtert.

Die Streitigkeiten zwischen Kosovo-Serben und Kosovo-Albanern waren in den letzten Monate sogar in abgelegenen Bergdörfern zu spüren, etwa in der Enklave Štrpce. Am 6. Januar, dem orthodoxen Weihnachtsfest, wurde aus einem Auto auf eine Gruppe junger Leute geschossen, die „Badnjaks“, getrocknete Eichenzweige für den Heiligabend, und eine serbische Fahne trugen. „Wir waren alle geschockt“, erzählt der 21-jährige Miloš Stojanović, der an der Hand verletzt wurde. „Es ist hart, aber wir kämpfen dafür, hierzubleiben.“ Der Schütze wurde wenig später festgenommen und unter Hausarrest gestellt. Er ist Mitglied der Sicherheitskräfte des Kosovo.

„Diese Schüsse haben alte Albträume wiederaufleben lassen“, erzählt Jasmina Živković, deren Vater im September 1999 verschwunden ist. Živković gehört einem Verein an, dessen Mitglieder 23 Jahre nach Kriegsende noch immer nach Angehörigen suchen. 1614 Personen gelten weiterhin als vermisst. Vor sechs Jahren haben sich albanische und serbische Hinterbliebenenvereine zusammengeschlossen, um mehr Druck auf ihre beiden Regierungen ausüben zu können. Dieses „Resursni Centar“ ist ein seltenes Beispiel interethnischer Zusammenarbeit.

Leiter des Zentrums ist der über 80-jährige Albaner Bajram Çerkinaj. „Wir haben erkannt, dass wir zusammen stärker sind“, erklärt er uns in seinem kleinen Büro in Mitrovica. „Am Anfang war es sehr schwer, man hat mich gefragt, wie ich mit den Serben zusammenarbeiten könne, nach allem, was sie uns angetan haben. Ich sagte, ich arbeite mit allen zusammen, die unseren Schmerz teilen. Der Krieg ist für niemanden gut.“

Çerkinaj hatte seinen Sohn zum letzten Mal im August 1998 gesehen, bevor er sich der UÇK anschloss. Sein Großvater war im Zweiten Weltkrieg verschollen, sein Urgroßvater 1912 in den Balkankriegen. „Die Angst bleibt, denn die Regierungen suchen nicht das, was uns zusammenbringt. Wenn wir miteinander reden können, müssen die Regierungen es doch auch schaffen.“

1 Vgl. Jean-Arnault Dérens, „Das biegsame Recht auf Unabhängigkeit“, LMd, September 2019.

2 Siehe Jean-Arnault-Dérens, „Die UÇK vor Gericht“, LMd, März 2011.

3 Wenn nicht anders angegeben, stammen alle Zahlen vom Statistikamt des Kosovo (ASK): ask.rks-gov.net; und Vergleiche von Eurostat.

Aus dem Französischen von Claudia Steinitz

Philippe Deschamps ist Redakteur bei LMd (Paris). Ana Otašević ist Journalistin und Filmemacherin.