CO₂-Reduktion: Das Problem durch die Röhre schicken

Das Parlament will eine CO₂-Pipeline quer durchs Land. Wie andere europäische Staaten setzt die Schweiz darauf, die eigene Klimaverschmutzung zu exportieren.

«There is no alternative», so lautete die Maxime, mit der die neoliberale Achse zwischen den USA und Grossbritannien in den Achtzigern den Kapitalimus verteidigte. Vierzig Jahre später gilt in Europa die Devise von der Alternativlosigkeit, wenn es um die CO₂-Problematik geht: Seit 2018, als das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) der Uno Massnahmen zur Kohlendioxidentnahme (Carbon Dioxide Removal, CDR) als «unumgänglich» bezeichnete, um die Netto-null-Klimaziele zu erreichen, wurden europaweit Milliarden Euro in entsprechende Projekte investiert. Profitiert haben auch Technologien, deren tatsächlicher Nutzen umstritten ist – wie etwa die Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (Carbon Capture and Storage, CCS).

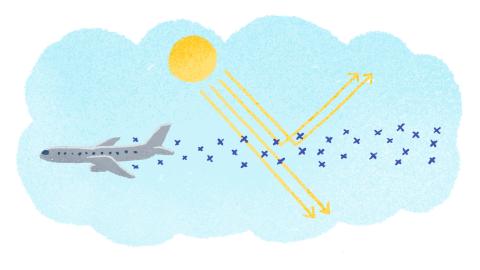

Bei dieser Technologie wird CO₂ noch am Schornstein der Produktionsstätte abgeschieden und danach in den Boden gepresst. Falls möglich, geschieht dies vor Ort, andernfalls wird das Treibhausgas auf minus zwanzig Grad Celsius heruntergekühlt und danach via Zug und/oder Schiff zu Endlagern mit spezifischen Gesteinsschichten transportiert.

In der Schweiz interessieren sich besonders die Pharma-, Abfall-, Landwirtschafts- und Zementindustrien für diese Technologie. Denn die aus diesen Sektoren hervorgehenden Emissionen qualifiziert das Bundesamt für Energie (BFE) als «schwer vermeidbar». Der Bund möchte deshalb eine entsprechende Infrastruktur für den Import und den Export von Treibhausgasen aufbauen. Fünf der zwölf Millionen Tonnen CO₂, die gemäss Schätzungen des BFE im Jahr 2050 in der Schweiz noch ausgestossen werden, sollen via CCS im Boden landen – wo, ist noch unklar. Die Verringerung der Emissionen sei nach wie vor das Hauptziel, sagt Reto Burkard, Vizedirektor des Bundesamts für Umwelt (Bafu). «Aber wir können nicht von ‹netto null› sprechen, ohne Negativemissionen – also die Entfernung bereits bestehender Emissionen – und CCS anzuwenden.»

Die meisten Projekte scheitern

Das findet offenbar auch das Parlament. Eine im Oktober 2024 eingereichte Motion von FDP-Ständerat Damian Müller hat der Ständerat Ende Jahr diskussionslos durchgewinkt, in der Sondersession Anfang Mai folgte ihm der Nationalrat. Der Bundesrat muss nun ein Gesetz für Abscheidung, Transport und Speicherung von CO₂ erarbeiten.

Vorgesehen ist auch der Bau einer CO₂-Pipeline. Entsprechende Pläne sind während der Coronapandemie von Saipem, einer Tochterfirma des italienischen Ölkonzerns Eni, entwickelt worden. Kosten: 2,7 bis 3,1 Milliarden Euro. Die tausend Kilometer lange Pipeline, die 32 Kehrichtverbrennungsanlagen, Chemiewerke und Zementfabriken zwischen dem Wallis und dem Rheintal verbinden würde, soll eines Tages an ein Rohrleitungsnetz der EU angeschlossen werden. Beim Bafu spricht man von einem «Generationenprojekt».

Es sind kühne Pläne, zumal viele CCS-Projekte bereits in der Projektierungsphase gescheitert sind. So steht es in einem Bericht des Institute for Energy Economics and Financial Analysis, eines US-Thinktanks, der sich seit Jahren mit CCS auseinandersetzt. Demnach geht es bei achtzig bis neunzig Prozent der Vorhaben nach der Projektierung nicht mehr weiter. Weltweit wird derzeit an Dutzenden CCS-Projekten getüftelt, doch nur wenige sind tatsächlich umgesetzt. Nebst finanziellen kommt es immer wieder zu technischen Schwierigkeiten – obwohl die Technologie seit Jahrzehnten in der fossilen Industrie eingesetzt wird.

Bei den Erdöl- und Gasfirmen ist das Interesse jedenfalls gross, CCS klimapolitisch zu verankern. Neben dem nötigen Know-how verfügen sie über bestehende Infrastrukturen wie etwa ausgediente Bohrlöcher. Dort soll das Treibhausgas künftig endgelagert werden. Laut Dokumenten der Lobbywatching-Organisation Corporate Europe Observatory ist der Anteil an Vertreter:innen der fossilen Industrie in EU-Beratungsgremien zur Energiepolitik in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Ende Mai hat die EU-Kommission bekannt gegeben, dass die 44 Öl- und Gasproduzenten im EU-Raum bis 2030 Speicherkapazitäten für fünfzig Millionen Tonnen CO₂ bereitstellen müssen.

Grundsätzlich sei diese Entwicklung positiv, findet Christian Lüthi, Geschäftsleiter der Klima-Allianz Schweiz – und widerspricht damit Befürchtungen, wonach CCS das fossile Zeitalter verlängern könnte: «Das Problem sind nicht zusätzliche Speicherkapazitäten, sondern dass sich die Länder davor drücken, ein CO₂-Budget zu erstellen, um den Zielen des Pariser Klimaabkommens gerecht zu werden.»

Climeworks in Island

2009 ist das ETH-Spin-off Climeworks aus Zürich angetreten, um CO₂ aus der Atmosphäre zu saugen. Direct Air Capture (DAC) wurde weltweit als zukunftsweisende Innovation gefeiert. Climeworks baute 2017 seinen ersten «Riesenstaubsauger» bei der KVA in Hinwil ZH und nahm 2021 sein Vorzeigewerk «Orca» in Island in Betrieb. Dort wird das CO₂ direkt aus der Luft gesaugt und ins Basaltgestein verpresst.

Obwohl die Firma mit «Mammoth» 2024 ihre zweite Anlage in Island in Betrieb genommen hatte (siehe WOZ Nr. 50/24), musste sie diesen Mai 106 von rund 500 Stellen abbauen, 78 davon in der Schweiz. Als Gründe nennen die Verantwortlichen finanzielle und technische Schwierigkeiten – ein Übel, von dem diverse Lösungen zur CO₂-Abscheidung und -Speicherung betroffen sind. Wie bei anderen technologischen CO₂-Entnahme-Projekten herrschte auch bei «Mammoth» Unklarheit über die tatsächlich abgeschiedene Menge.

Eine Ursache für die Baisse dürfte der Regierungswechsel in den USA sein. Unter Donald Trump spielt CO₂-Reduktion beim nach China weltweit zweitgrössten CO₂-Emittenten höchstens eine untergeordnete Rolle.

Falsche Zahlen aus der Industrie

Ein langjähriger Beobachter von CCS in Europa ist Karsten Smid von Greenpeace Deutschland. Der Umweltingenieur nimmt regelmässig an Fachtagungen zum Thema teil und sagt unumwunden: «Sowohl die Ministerien als auch die Industrie nennen dort jeweils Zahlen zum Speicherpotenzial von CO₂, die mit der Praxis nichts zu tun haben.» Er erwähnt das CCS-Pionierland Norwegen, wo sich bereits Ende der nuller Jahre der damalige Regierungschef Jens Stoltenberg wegen fehlenden Risikomonitorings und mangelnder Kostenkontrolle bei einem CCS-Projekt einer parlamentarischen Untersuchungskommission stellen musste.

Als weltweites Vorzeigeprojekt für CCS gilt Sleipner, eine Gasplattform 250 Kilometer westlich der norwegischen Küste, wo seit den frühen neunziger Jahren CO₂ vom geförderten Gas abgeschieden und bis tausend Meter unter den Meeresboden gepresst wird. Nur: Die offiziellen Zahlen – jährlich eine Million Tonnen CO₂ – stimmen nicht mit den durchschnittlich 700 000 Tonnen überein, die tatsächlich gespeichert werden. «Die Industrie will diese Details unter dem Deckel halten, um sich den Zugang zu Subventionen zu sichern», ist Smid überzeugt.

Tatsächlich gehen Expert:innen davon aus, dass CCS nur mittels öffentlicher Gelder stattfinden kann. In den USA kamen diverse Projekte erst in die Gänge, nachdem innerhalb des Infrastructure Investment and Jobs Act von 2021 und des Inflation Reduction Act 2022 Milliardenbeträge gesprochen worden waren. Es ist eine energiepolitische Stossrichtung, die unter der neuen US-Regierung keine Priorität mehr hat – und auch der Schweizer Firma Climeworks zu schaffen macht (vgl. «Climeworks in Island»).

Auch in Europa gibt es Bedenken zu CCS, allerdings aus anderen Gründen. Das Climate Action Network Europe (dem auch die Klima-Allianz Schweiz angehört) hält in einem Positionspapier fest, dass man nicht grundsätzlich gegen die Technologie sei. Es müsse aber sichergestellt werden, dass die fossile Industrie dabei nicht von öffentlichen Fördergeldern profitiere. Der Sachverständigenrat für Umwelt, der die deutsche Regierung berät, hat wiederum festgehalten, dass «eine unzureichend regulierte Markteinführung von CCS» den Umstieg auf erneuerbare Energien und die Vermeidung von CO₂-Emissionen «verzögern und verteuern» könnte.

In Europa stehen Massnahmen zur Kohlendioxidentnahme weit oben in den politischen Agenden – auch CCS. In Grossbritannien, Norwegen, Dänemark, den Niederlanden und Belgien sind entsprechende Infrastrukturen für Transport und Speicherung von CO₂ geplant oder bereits im Bau. Ziel dabei: das Gas im Boden der Nordsee zu speichern. Zu diesem Zweck haben diverse EU-Länder und auch die Schweiz die Londoner Konventionen zum Schutz der Meere aufgeweicht und das einstige Verbot zur CO₂-Speicherung im Meeresboden aufgehoben. Stolz liess der Bundesrat Ende 2023 in einer Medienmitteilung zur Ratifizierung der Konventionen verlauten, dass damit «eine wichtige Hürde auf dem Weg zur Klimaneutralität» beseitigt sei.

Angesichts des Staatsvertrags zur CO₂-Speicherung, den der Bund Mitte Juni mit Norwegen abgeschlossen hat, könnte man auch sagen: Problem ausgelagert. Denn in der Schweiz werden zwar CO₂-Lagerstätten erkundet, doch bis diese erschlossen und in Betrieb genommen werden, dürften Millionen von Tonnen «Schweizer» CO₂ im Boden der Nordsee landen – einem ohnehin bereits am Limit laufenden Ökosystem.

Bauindustrie in der Pflicht

Anders als in Ländern, wo sich aufgrund der Risiken und Unwägbarkeiten bei CCS Widerstand regt, herrscht in der Schweiz ein breiter Konsens: CDR und CCS seien zwar nicht die alleinige Lösung, schreibt die Swiss Carbon Removal Platform, denn «ohne substanzielle Reduktion von Treibhausgasemissionen in allen Sektoren» sei deren Beitrag beschränkt. Doch abgeschiedenes CO₂ müsse langfristig irgendwo gespeichert werden, «ansonsten bietet sich keine Removal-Leistung».

Diese Haltung teilt die Klima-Allianz Schweiz, ein Zusammenschluss aus über 150 Organisationen. Wenn es um Alternativen geht, nimmt sie insbesondere die Bauindustrie in die Pflicht. Zement als eines der weltweit meistgenutzten Materialien sei heute viel zu billig, schreibt die Klima-Allianz: «Müsste die Zementproduktion die Klimaschadenskosten bezahlen, würde Zement genug teuer, dass es sich lohnen würde, ihn sparsamer einzusetzen.»

Konsens herrscht auch bezüglich der Abfallverbrennung, einem der grossen CO₂-Emittenten in der Schweiz: Diese lasse sich in absehbarer Zeit nicht verhindern. Dennoch wagt die Klima-Allianz einen Ausblick und nennt drei Elemente, dank denen Kehrichtverbrennungsanlagen langfristig überflüssig gemacht werden können: Langlebigkeit der Produkte, Reparatur und Kreislaufwirtschaft. Doch derzeit sei das Gegenteil der Fall – die Industrie bringe immer neue und raffiniertere Kunststoffarten auf den Markt, bei denen Trennung und Recycling immer schwieriger werden.

Es ist dieselbe Industrie, die CCS um jeden Preis in die Klimaagenda einbauen möchte. Die Frage ist: Soll die fossile Industrie, deren Geschäft mit der Verschmutzung der Atmosphäre einhergeht, bestimmen, wie die Aufräumarbeiten verlaufen? Wenn es gemäss dem IPCC schon keine Alternative zur Kohlendioxidentnahme gibt – gibt es sie wenigstens bei der Wahl der Entscheidungsträger? Is there no alternative?