Einwanderungsdebatte: Das Kapital, das die Menschen holt

Ein beträchtlicher Teil der Zuwanderung werde durch ausländische Firmen verursacht, die die Schweiz durch tiefe Steuern ins Land lockt, behauptet die Denkfabrik Avenir Suisse. Stimmt nicht, kontern Medien. Recherchen der WOZ belegen nun die These.

Vor wenigen Tagen landete in der Mailbox der WOZ der Brief eines jungen Franzosen, der seine Wut über die kürzliche Annahme der SVP-Initiative loswerden wollte. «Warum bleiben wir nicht zu Hause?», fragt der Dreissigjährige, der früher in Frankreich und Spanien für einen Sportwarenartikelverteiler gearbeitet hat und bis vor kurzem in Zürich als Französischlehrer angestellt war. Die Antwort sei einfach: «Keine Jobs!» In Frankreich wie überall in Europa gebe es kaum Arbeit; und der Grund dafür liege nicht zuletzt darin, dass das Kapital, das es zur Schaffung von Jobs brauche, in Steueroasen liege. Etwa in der Schweiz.

Es war SP-Nationalrätin Jacqueline Badran, die Anfang 2012 in der WOZ erstmals die These propagierte, dass die Ursache der Zuwanderung beim ausländischen Kapital liege, das jährlich in die Schweiz fliesst. Konkret: Die Firmen, die die Schweiz mit tiefen Steuern ins Land hole, würden Jobs schaffen, die durch ausländische Arbeitskräfte besetzt würden. Die These wird neuerdings auch von Avenir Suisse vertreten. Vor zwei Wochen stellte die Wirtschaftsdenkfabrik die Forderung auf, die Kantone sollten auf Steuervergünstigungen für ausländische Firmen verzichten. Die Forderung ist Teil eines umfangreichen Plans, mit dem die Denkfabrik die Zuwanderung bremsen will, wie es die SVP-Initiative verlangt, ohne Kontingente einsetzen zu müssen, die zum Bruch mit der EU führen würden.

Kurz, die Wirtschaftsdenkfabrik fordert, den Zustrom von Kapital einzudämmen, statt auf die Arbeitskräfte zu schiessen, die diesem Strom hinterherwandern. Sie übt sich in Kapitalismuskritik.

Falsche Zahlen

Die Forderung war jedoch ein Rohrkrepierer. Denn konkrete Zahlen, die ihre These unterstützen, kann Avenir Suisse auch auf Nachfrage keine liefern. So kommentierte der «Tages-Anzeiger» tags darauf, die Stellen zugezogener Firmen würden kaum ins Gewicht fallen, und zitierte dabei Zahlen der kantonalen Wirtschaftsdirektorenkonferenz. Demnach siedelten sich in den letzten sechs Jahren durchschnittlich 420 Firmen pro Jahr an, die 2100 Stellen schufen. NZZ-Redaktor Hansueli Schöchli stiess ins gleiche Horn, indem er Zahlen einer jüngst publizierten Studie der Beratungsfirma Ecoplan heranzog, die den Familiennachzug mit einbezieht. Demnach wanderten in den vergangenen vier Jahren durchschnittlich 3200 Personen in der Folge von Firmenzuzügen ein.

Die Behauptungen sind jedoch schlicht falsch. Denn in den zitierten Zahlen sind lediglich die zugezogenen Firmen enthalten, die von den Kantonen – und im zweiten Fall auch vom Bund – direkt durch die Standortförderung angeworben wurden, nicht sämtliche Firmen, wie behauptet wird. Viele Firmen gelangen aber mithilfe von Treuhändern, Anwaltskanzleien und Consultingfirmen in die Schweiz, ohne mit der öffentlichen Hand in Kontakt zu kommen. Sie tauchen in den zitierten Statistiken nicht auf.

Die Schweiz als Kapitaldrehscheibe

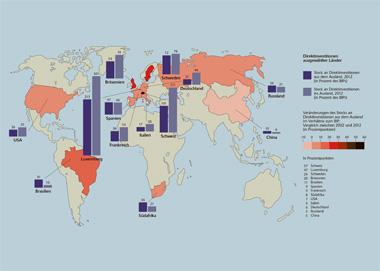

Etliches mehr verraten die Bücher der Nationalbank (SNB). In ihnen wird die Höhe des Kapitalstocks protokolliert, der über die Jahre als Direktinvestitionen in die Schweiz geflossen ist. Von einer Direktinvestition spricht man, wenn eine ausländische Firma hierzulande ein Tochterunternehmen gründet, Geld in es hineinsteckt, einen grösseren Teil einer Firma aufkauft oder gleich selber in die Schweiz übersiedelt. Der Stock an Direktinvestitionen ist seit 2000 von 142 auf 672 Milliarden Franken (Stand 2012) explodiert – so stark wie kaum anderswo (vgl. Grafik weiter oben). Gut die Hälfte der Summe entfällt auf Finanz- und Holdinggesellschaften, die hier gegründet wurden.

Der Stock an Direktinvestitionen ist gleich hoch wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Schweiz. Damit rangiert die Schweiz mit ihrer Direktinvestitionsquote nach Luxemburg, Belgien, Malta und Irland an fünfter Stelle.

Die Direktinvestitionen sind jedoch nur ein Bruchteil der Kapitalflut, die jedes Jahr in die Schweiz strömt. Der gesamte Stock an ausländischem Kapital, der zu einem grossen Teil auf Konten der Schweizer Grossbanken liegt, beträgt 2700 Milliarden Franken. Der überwiegende Teil dieses Kapitals wird wiederum im Ausland investiert, unter anderem von den ausländischen Finanz- und Holdinggesellschaften. Entsprechend beträgt der Stock an Direktinvestitionen, die hiesige Firmen im Ausland halten, rekordhohe 171 Prozent des BIPs. Damit ist die Schweiz nach Luxemburg und Belgien der drittgrösste europäische Direktinvestor.

Kurz, die Schweiz ist eine gigantische Drehscheibe für ausländisches Kapital.

Kapital bringt immer auch Arbeitsplätze mit sich, nicht zuletzt in der Schweizer Finanzindustrie, die die Geldströme verwaltet. Doch selbst wenn man sich auf die ausländischen Direktinvestitionen in hiesige Firmen beschränkt, ist der Zuwachs enorm, wie SNB-Berichten zu entnehmen ist. Zwar sind nicht alle Firmen, für die die Beschäftigten erfasst werden, zu hundert Prozent in ausländischer Hand, doch teilt die SNB auf Nachfrage mit, dass dies für den «grössten Teil» zutrifft. Demnach ist zwischen 2005 und 2012 das Personal in diesen Firmen von 324 000 auf 445 000 angestiegen.

Ein Teil dieses zusätzlichen Personals, das in der Statistik erscheint, wurde nicht neu angestellt, sondern lediglich von einem ausländischen Direktinvestor übernommen. Umgekehrt fällt das Personal wieder aus der Statistik heraus, wenn ein inländischer Investor Personal von einem ausländischen übernimmt. Sieht man von diesem Umstand ab, beträgt der Zuwachs 17 300 Jobs pro Jahr. Geht man davon aus, dass der Bestand der ansässigen Arbeitskräfte sowie die Arbeitslosigkeit konstant bleiben, werden diese Jobs allesamt mit ausländischen Arbeitskräften besetzt. Rechnet man den Familiennachzug hinzu, der rund ein Drittel der Zuwanderung ausmacht, kommt man, grob geschätzt, auf 26 000 Menschen.

Doch das ist nicht alles. Die zugezogenen Firmen lassen sich Büroräumlichkeiten bauen, schliessen Verträge mit Transportbetrieben, IT-Firmen und anderen Dienstleistern. Die Arbeitskräfte, die mit ihren Familien in die Schweiz ziehen, lassen sich Häuser errichten, kaufen Möbel, Kleider und Essen ein, lassen ihre Kinder hier ausbilden und sich in Spitälern pflegen. All dies schafft neue Jobs, die zum Teil wieder mit ausländischen Arbeitskräften besetzt werden. Dieser Umstand ist weder in den Zahlen der Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz noch in der Ecoplan-Studie enthalten.

Würde man all dies in die Rechnung einbeziehen, käme man ziemlich nahe an die Zahl von 44 700 Menschen heran, die in der gleichen Zeitspanne jedes Jahr netto eingewandert sind.

Der grosse Widerspruch

Ist es nicht ein Widerspruch, wenn die Schweiz über Jahre Firmen ins Land holt und deren Steuern kassiert, um dann auf einmal die Haltung zu vertreten, dass die Menschen, die diesen Firmen hinterherreisen, nicht mehr in die Schweiz einwandern dürfen? Und ist es nicht ein Widerspruch, wenn der selbst erklärt wachstumskritische Ecopop-Verein, über dessen Initiative bald abgestimmt werden soll, kein Wort über das Kapital verliert, das hier für Wachstum und die beklagte Zubetonierung der Landschaft sorgt, und dafür auf die Menschen schiesst, die von diesem Kapital geholt werden?

Die Forderung von Avenir Suisse, auf Steuervergünstigungen für ausländische Firmen zu verzichten, ist demnach nur konsequent. Allerdings bleibt sie auf halbem Weg stecken. Die gezielten Steuervergünstigungen sind nur ein kleines Rädchen in einem unüberschaubaren Steuersystem, mit dem die Kantone ausländische Firmen ins Land holen. Wie die Beratungsfirma KPMG in ihrem jüngsten «Swiss Tax Report» festhält, können innerhalb Europas nur die Kanalinseln sowie einige osteuropäische Länder mit den tiefen Gewinnsteuern der Zentralschweizer Kantone mithalten.

Die Schweiz ist im internationalen Steuerwettlauf treibende Kraft. Und sie treibt den Wettlauf weiter voran. Kurz vor Weihnachten hat Finanzministerin Eveline Widmer-Schlumpf den Bericht für die Unternehmenssteuerreform III präsentiert, deren erklärtes Ziel es ist, die Anziehungskraft der Schweiz zu stärken. Der Bericht, der unter Einbezug der Kantone erarbeitet wurde, empfiehlt, die kantonalen Gewinnsteuersätze von durchschnittlich 22 auf 14 Prozent herunterzuschrauben. Damit sollen Steuerkonstrukte kompensiert werden, die die Schweiz auf Druck der EU aufgeben muss.

Und wie reagiert die SVP auf den Vorschlag, der die Zuwanderung fördert? Sie applaudiert, wie immer, wenn es um Steuersenkungen geht. Parteipräsident Toni Brunner begründet diesen Widerspruch gegenüber der WOZ schriftlich so: Es gehe darum, «primär» die vorhandenen Arbeitsplätze zu sichern. «Die SVP will die Zuwanderung über die Zulassung von Ausländerinnen und Ausländern steuern, nicht über eine Attraktivitätssenkung der Schweiz», so Brunner. Zusammengefasst heisst dies etwa: Wir wollen das ausländische Kapital und die Jobs, die dieses schafft. Und wenn wir die Jobs nicht selber besetzen können, dann sagen wir, welche Arbeitskräfte kommen dürfen.

Es ist diese Haltung, die den jungen Franzosen dazu bewog, der WOZ einen Brief zu schreiben: «Jene, die die letzte Abstimmung lanciert haben, sind die Gleichen, die das Bankgeheimnis verteidigen, tiefe Steuern fordern, um das Geld ausländischer Firmen anzuziehen.» Wie habe Bischof Jacques Bossuet im 17. Jahrhundert gesagt: «Gott lacht über die Menschen, die sich über Folgen beklagen, deren Ursache sie lieben.» – «Und», fährt der Briefschreiber fort, «wenn ihr wollt, dass wir zu Hause bleiben, so fordert eure Banken dazu auf aufzuhören, unsere Steuerzahler zu jagen; hört auf, euch wie Piraten zu benehmen, indem ihr uns die Steuern unserer Firmen raubt, mit denen wir Spitäler, Universitäten, Strassen und Polizei bezahlen müssen.»

Sein Fazit: «Lasst uns unser Geld!»