HIV/Aids in Simbabwe: Noch trägt jedeR Achte den Virus

Vor dreissig Jahren wurde in Simbabwe zum ersten Mal HIV diagnostiziert. 1997 wies das Land mit 27 Prozent eine der weltweit höchsten Infektionsraten auf. Der Virus hat die Gesellschaft grundlegend verändert.

Als die ökonomische Krise in Simbabwe 2004 ihren Höhepunkt erreichte, fand Lucy Mlambe Arbeit in einer Fabrik in London und konnte so das dringend benötigte Geld nach Hause schicken. 2006 fühlte sich die damals 39-Jährige krank und musste ihren Job aufgeben. Als sie zurück in Simbabwe war, diagnostizierten die Ärzte zuerst bei ihr, später bei ihrem Mann James Mlambe HIV. Sie hatten Glück im Unglück: Simbabwe therapiert HIV-PatientInnen seit 2004 unentgeltlich mit lebensrettenden antiretroviralen Mitteln (ART). Das Ehepaar konnte sofort mit der Behandlung beginnen.

Knapp zwanzig Jahre zuvor hatte der nationale Blutdienst das Blut der SpenderInnen erstmals auf HIV getestet: In mehreren Proben wurde der Virus diagnostiziert. Bis zu diesem Moment glaubten die Menschen in Simbabwe, HIV kursiere ausschliesslich in den Schwulengemeinden von San Francisco und New York. Präsident Robert Mugabes Urteil über homosexuelle Menschen war gnadenlos: Schwule seien «schlimmer als Schweine und Hunde», sagte er Ende der achtziger Jahre.

Als Timothy Stamps 1990 das Gesundheitsministerium übernahm, waren bereits die ersten Menschen an Aids gestorben. Die PolitikerInnen hätten nicht wahrhaben wollen, dass sich auch heterosexuelle Menschen mit dieser «Schwulenkrankheit» anstecken könnten, sagt der ehemalige Gesundheitsdirektor. «Wir Ärzte wussten, dass Aids ein riesiges Problem war. Aber die Politiker wollten das lange nicht einsehen.» Da viele Leute zudem glaubten, dass ihnen die Krankheit angehext wurde, konsultierten sie primär traditionelle HeilerInnen, die behaupteten, Aids heilen zu können. «Aber sie kurierten höchstens die Symptome dieser heimtückischen Krankheit.»

Einkommenssteuer erhöht

Zehn Jahre später gab es so viele Fälle im Land, dass es unmöglich wurde, die Krankheit zu ignorieren. Doch erst 2000, als bereits mehr als ein Viertel der Bevölkerung infiziert war, setzte die Regierung einen Aidsrat ein, um die Pandemie einzudämmen. Medikamente waren zwar erhältlich, aber teuer: 150 US-Dollar pro Monat konnten die meisten SimbabwerInnen nicht bezahlen. Die Einkommenssteuer für Firmen und Angestellte wurde um drei Prozent angehoben, um speziell HIV-Projekte zu finanzieren. Das Pilotprojekt, an dem 2004 insgesamt 10 000 PatientInnen teilnahmen, hatte Simbabwe noch alleine gestemmt. Heute werden mehr als 850 000 infizierte Erwachsene und Kinder permanent mit ART versorgt – eine finanziell beträchtliche Ausgabe für einen Staat, der nicht zuletzt durch seine politische Elite jahrelang ausgeblutet worden ist. Inzwischen trägt die Regierung nur noch fünfzehn Prozent der gesamten Medikamentenkosten von 360 Millionen US-Dollar, der Rest wird von internationalen Organisationen bezahlt.

HIV hat die Gesellschaft in Simbabwe enorm verändert. Nicht nur, dass alle rund dreizehn Millionen EinwohnerInnen direkt oder indirekt mit dem Virus leben müssen. Auch unzählige Familien wurden zerstört; viele Haushalte bestehen nur noch aus Kindern. Doch die Präventionskampagnen haben inzwischen die meisten Gebiete des Landes erfasst, der Gebrauch von Kondomen ist enorm gestiegen, die Medikamente werden systematisch verabreicht. Immer mehr Männer lassen sich und ihre Söhne beschneiden, was die Wahrscheinlichkeit einer HIV-Infektion um sechzig Prozent reduzieren soll. Bei Schwangerschaftsuntersuchungen gehört der HIV-Test inzwischen zum Standard, und bei infizierten Müttern wird medikamentös verhindert, dass sich der Virus auf das Ungeborene übertragen kann.

Massnahmen greifen

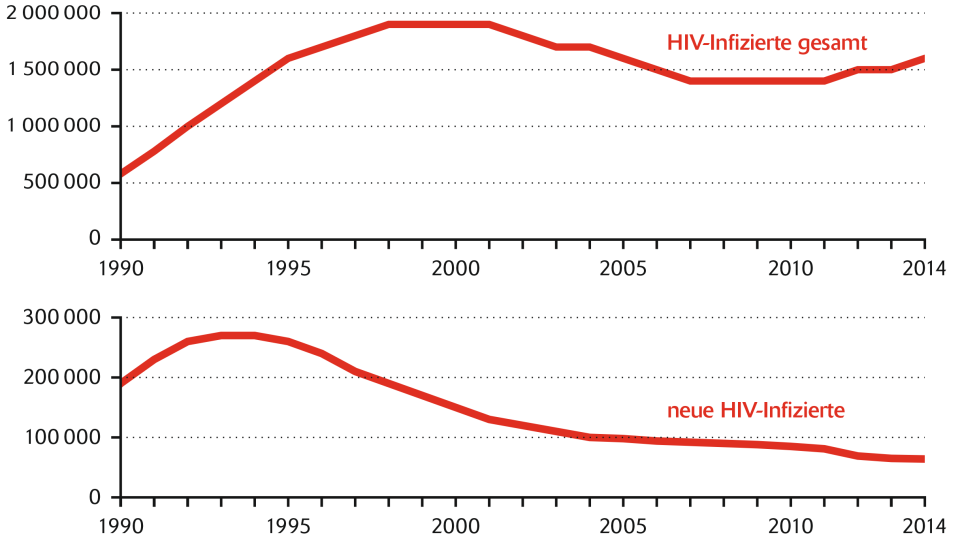

Dank all dieser Massnahmen konnte die Rate von Neuinfektionen drastisch gesenkt werden. Das Uno-Millenniumsziel, die Aidsrate zu halbieren, hat Simbabwe erreicht. Eine aktuelle Studie von UNAids stellt dem Land eine gute Note aus. Zu Ende ist der Kampf gegen den Virus aber noch lange nicht. Die UNAids-Studie nennt neun Punkte, die verbessert werden sollten. So erreichen die vorhandenen Medikamente aufgrund schwerfälliger Verfahren, logistischer Probleme oder eines Mangels an Ressourcen abgelegene Kliniken oft nicht.

James und Lucy Mlambe leben heute dank der gratis verabreichten ART. Sie sehen ihre Kinder aufwachsen, und diese sind nicht wie viele andere Aidswaisen geworden. Dass James und Lucy infiziert sind, wissen aber nur nahe Verwandte. «Wir wollen nicht öffentlich zur Infektion stehen», sagt James. «Die Leute verbinden HIV weiterhin mit promiskuitivem Leben.»

Übersetzung und Mitarbeit: Corina Fistarol.