Nutztiere und Umwelt: Angeklagt: Kuh, Schaf und Geiss

Tierhaltung belastet die Umwelt. Besonders verrufen sind Wiederkäuer: Ihre Mägen produzieren das Treibhausgas Methan. Als Alternative wird Hühner- und Schweinemast propagiert – oder die Abschaffung der Tierhaltung. Doch etwas geht dabei vergessen.

Schweiss tropft mir in die Augen. Ich ziehe den Schlepprechen hinter mir her, ein metallenes Ungetüm mit Zinken wie ein riesiger Kamm. Hin und her am Hang, der so steil ist, dass ich aufpassen muss, nicht auszurutschen. Ich reche die letzten knisternden Halme zusammen, die den anderen entgangen sind. Sie arbeiten etwas weiter unten, schichten das Heu zu grossen Haufen und stossen sie in die Tiefe, wo die Wiese flacher ist und der Ladewagen hinfahren kann. Es gibt Betriebe, die machen das heutzutage mit dem Laubbläser. Aber wir doch nicht.

Vorgestern hat Maja gemäht, ich habe das schwere frisch geschnittene Gras mit der Gabel weggeschaufelt. Eine Arbeit, die mühelos aussieht, aber ganz schön streng ist. Manchmal bleibt der Mähbalken in dicken Grasnestern stecken, manchmal stehen die Geissen am Zaun und schauen uns zu. Schmetterlinge flattern auf, und am Abend sieht der Hang ganz anders aus. Das dichte kurze Gras erinnert an Fell.

Die Tage sind so lang, dass es noch hell ist, wenn wir ins Bett gehen, und schon wieder hell, wenn wir morgens in die Stallstiefel steigen und anfangen zu melken. Das Heuen hat eine perfekte Dramaturgie, es beginnt im Juni auf dem Tanzboden, einer fast flachen Wiese zum Eingewöhnen, dann geht es weiter in immer steileren Hängen, ich werde ausdauernder, bekomme Hornhaut an den Händen von Rechen und Gabel, und ganz am Schluss, irgendwann im Juli, kommt der Kreuzboden dran, die letzte kleine Waldwiese, quasi als Belohnung. Dann ist die Spannung vorbei, die grossen Mengen unter Dach, und wir können Heidelbeeren sammeln gehen. Manchmal, wenn ich schwitzend am Hang stehe, höre ich im Wald Mountainbiker johlen. Ich möchte nicht mit ihnen tauschen.

Alles hängt vom Heu ab

Die Landwirtschaft begann im Wald. Die ersten BäuerInnen rodeten die Bäume mit Steinaxt und Feuer. Die Asche düngte die Beete, und wenn nach einigen Jahren die Bodenfruchtbarkeit nachliess, zogen die Leute weiter und machten neuem Wald Platz. Die Steppe mieden sie: Mit Steinwerkzeugen ausreichende Mengen Gras zu schneiden, ist praktisch unmöglich. Dafür brauchte es Metallwerkzeuge, zuerst die Sichel, dann die Sense. Mit ihnen lässt sich Gras mähen, das man trocknen und als Wintervorrat aufbewahren kann. Bis diese Werkzeuge entwickelt wurden, waren Ackerbau und Tierhaltung vielerorts getrennt: Wer Rinder, Schafe oder Ziegen hielt, lebte nomadisch. Jetzt konnte man sesshaft werden und im Winter Heu füttern. Ob das ein Fortschritt war, darüber lässt sich streiten.

Im Juli ist der Heustock voll. Im Spätsommer kommt noch das Emd dazu, der zweite Schnitt, besonders zart und bei den Tieren sehr beliebt, aber der erste Schnitt macht die Menge aus. Von diesem Heu hängt der ganze Hof ab: Es ernährt die 28 Geissen und 4 Kühe vom Herbst bis in den Frühling. Aber ist das überhaupt sinnvoll, was wir hier machen?

Die «Abschaffung der Nutztierhaltung» sei für sie ein «politisches Hauptgleis», sagt die Zürcher Junge Grüne Meret Schneider (siehe WOZ Nr. 20/2016 ). Solche Stimmen sind in den letzten Jahren lauter geworden. Die Fronten sind verhärtet: Für die einen ist das blutige Steak ein wichtiger Teil ihrer (meist männlichen) Identität, für die anderen das Halten und Töten von Tieren ein Verbrechen, vergleichbar mit der Sklaverei. Kritik an der Nutztierhaltung hat zwei Hauptargumente: ein ethisches und ein ökologisches.

«Livestock’s Long Shadow», der lange Schatten der Nutztiere, hiess ein Report der Uno-Landwirtschaftsorganisation FAO vor zehn Jahren. Laut diesem Bericht ist die Nutztierhaltung global für 18 Prozent der Treibhausgase verantwortlich. Die Zahl ist ungenau: Während die FAO bei den Tieren sehr viele Faktoren einbezog – vom Futteranbau bis zum Fleischtransport –, rechnete sie beim Verkehr nur die direkten Emissionen der Motoren. In einer späteren Schätzung kam die FAO auf 14,5 Prozent. Doch das heisst immer noch: Die Nutztierhaltung ist ein relevantes Umweltproblem.

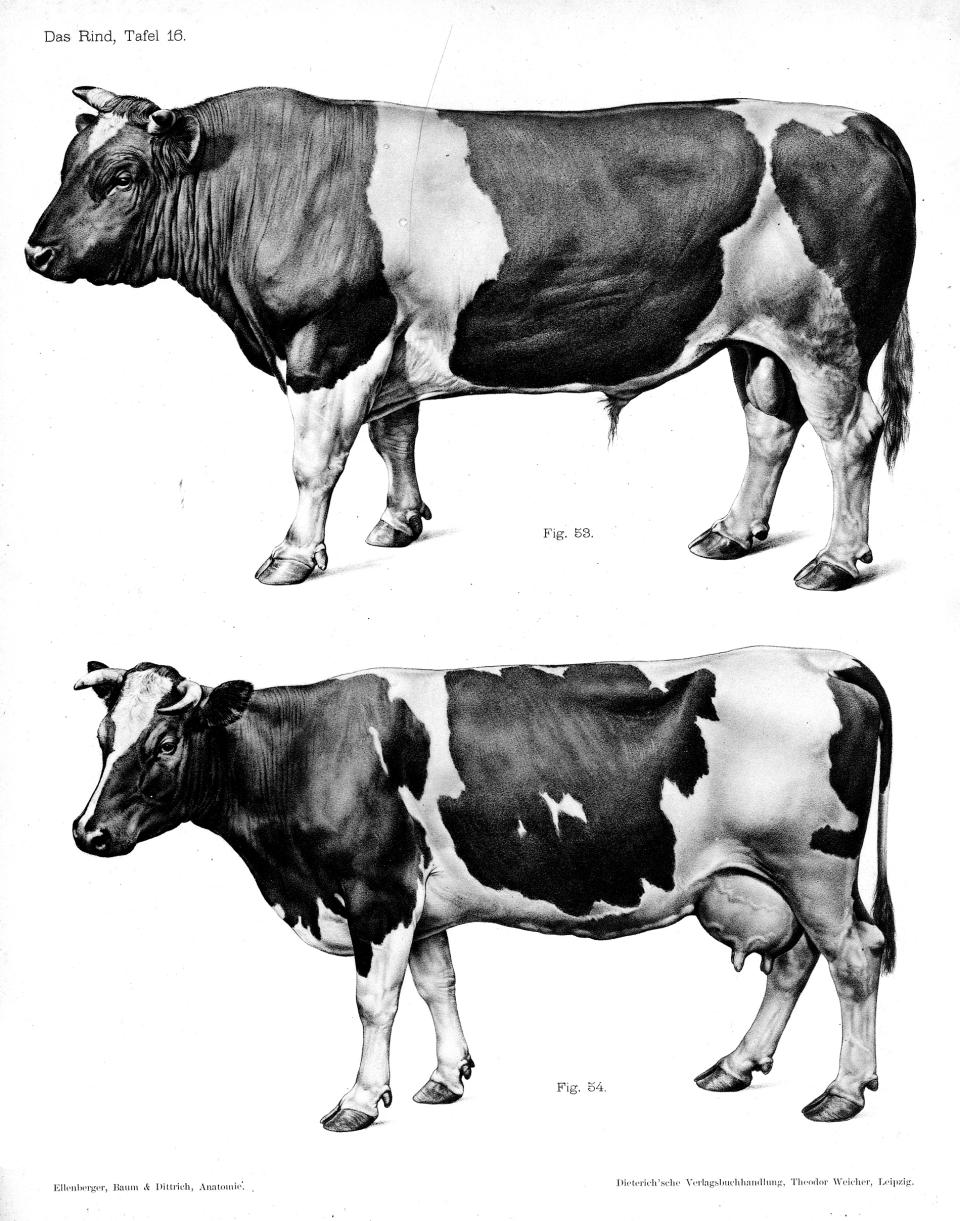

Besonders schlecht schneiden in den meisten Umweltratings die Wiederkäuer ab: Kühe, Rinder, Schafe und Ziegen. Denn sie gelten als schlechte Futterverwerter. Um ein Kilo Fleisch anzusetzen, muss ein Mastpoulet nur 1,6 Kilo Körner fressen, ein Hochleistungsschwein etwa 3 Kilo, ein Mastrind hingegen rund 8 Kilo. Die Bilanz der Wiederkäuer verschlechtert sich weiter, weil in ihren Mägen Methan entsteht – ein Treibhausgas, 25- bis 30-mal klimaschädlicher als CO2. So kommt eine Kuh schnell einmal auf eine ähnliche Klimabilanz wie ein Personenwagen, der 10 000 Kilometer im Jahr fährt.

Und es kommt noch schlimmer: Ausgerechnet jene Wiederkäuer, die artgerecht auf der Weide gehalten werden und sich von Gras und Heu ernähren, stehen als die grössten Umweltsünder da. Denn mit Grasfütterung brauchen Mastrinder mehr Fläche, und sie brauchen auch länger, bis sie das Schlachtgewicht erreicht haben. Also leben sie länger, stossen länger Methan aus und trinken mehr Wasser. Fleisch vom Bioweiderind belastet die Umwelt stärker mit Methan als Fleisch aus Intensivmast, das zeigen viele Studien, auch aus der Schweiz.

Bei Milchkühen ist eine lange Lebensdauer zwar positiv, aber auch hier haben Hochleistungsrassen einen entscheidenden Vorteil: Je mehr Milch eine Kuh gibt, desto tiefer ist der Methanausstoss pro Liter – logisch. Und je mehr Kraftfutter – die Grundlage für hohe Milchleistungen – sie frisst, desto weniger Methan entsteht.

Viele WissenschaftlerInnen fordern deshalb eine industrialisierte Tierhaltung als Beitrag zum Umweltschutz: Auf Huhn und Schwein setzen, die Rinder reduzieren und die verbleibenden Rinder platzsparend vor allem mit Kraftfutter ernähren.

Aber geht in dieser Rechnung nicht etwas vergessen?

Doch: der Steilhang, an dem ich mich mit dem Rechen abmühe. An ihm wächst weder Brotgetreide noch Hühnerfutter – um gepflügt zu werden, ist er viel zu steil. Für ihn gibt es zwei Möglichkeiten: Wir können aufhören, ihn zu nutzen. Dann wächst er zu, wird wieder zu Wald. Wald hat ökologisch viele Vorteile, trägt aber (mit der Ausnahme von etwas Honig, Beeren und Wildfleisch) nicht zur menschlichen Ernährung bei. Wenn wir den Hang hingegen weiterhin als Heuwiese und Ziegenweide nutzen, erhalten wir über den Umweg der Wiederkäuermägen Milch und Fleisch. Die «ineffizienten» Wiederkäuer, die es nur mit grossen Verlusten schaffen, Mais in Fleisch umzuwandeln, sind nämlich unschlagbar, wenn sie das tun, wofür ihre Mägen gemacht sind: Gras und Kräuter verdauen.

Der Wert des Graslands

Zwei Drittel der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche der Welt sind Grasland: Steppe, Prärie, Halbwüste, Bergweide. Zufällig sind es in der Schweiz ebenfalls zwei Drittel. Auf einem grossen Teil des Graslands kann oder sollte man keinen Ackerbau betreiben, weil es zu trocken, zu steil, zu kalt oder zu empfindlich ist.

Die Voralpenweiden waren einst Wald. Ein grosser Teil des Graslands der Welt wurde aber nicht gerodet, sondern entstand natürlich, gemeinsam mit den Pflanzenfressern, die jahrtausendelang durch diese endlosen Räume zogen: Bisons, Wisente, Wildpferde, Gnus, Wildschafe, Antilopen und viele andere. Die Tiere regten mit ihrem Biss das Graswachstum an, düngten mit ihrem Mist den Boden und verkleinerten mit ihren Hufen Pflanzenreste, die zu Humus wurden. Um Fleischfressern weniger ausgeliefert zu sein, lebten sie in riesigen Herden, die enorme Futtermengen brauchten und darum schnell weiterzogen. Berichte aus den USA des 19. Jahrhunderts beschreiben die gewaltigen Bisonherden, die plötzlich auftauchten – dann war das Grasland schwarz bis zum Horizont.

Durch die «Zusammenarbeit» von Gras und Grasfressern entstanden in günstigem Klima einige der fruchtbarsten Böden der Welt mit meterdicken Humusschichten, etwa in der Ukraine oder in der nordamerikanischen Prärie. Das sind die Steppen, die man pflügen kann – deren Böden ohne schützendes Gras aber vielerorts schnell kaputtgehen: Der Wind trägt die ungeschützte Erde davon, der Regen spült sie weg, und Kunstdünger ersetzt den verbrauchten Humus nicht.

Leben ist ein Kohlenstoffkreislauf: Pflanzen nehmen Kohlenstoff als CO2 aus der Luft auf, Tiere fressen die Pflanzen und geben ihn als CO2 oder Methan wieder ab. Ein Teil des Kohlenstoffs kann jedoch auch langfristig im Boden gebunden werden: als Humus. Nimmt der Kohlenstoffgehalt eines Bodens zu, entzieht er der Luft entsprechend CO2. So kann Boden zur Kohlenstoffsenke werden und den Klimawandel bremsen.

Wie gross das Kohlenstoffspeicherpotenzial der Böden global ist, ist unsicher. Schätzungen gehen weit auseinander. Eines ist aber klar: Bewachsene Böden sind besser. Graslandböden können mehr Kohlenstoff binden als Äcker, unter günstigen Bedingungen sogar mehr als Waldböden. Wird Grasland umgepflügt, geht eine Menge Kohlenstoff in die Luft. In vielen Ackerböden, vor allem wenn sie keinen Mist oder Kompost, sondern nur Kunstdünger erhalten, nimmt der Kohlenstoffgehalt laufend ab. Das heisst: Diese Böden heizen das Klima an. Von schweren Traktoren verdichtete und mit synthetischem Stickstoff gedüngte Böden setzen ausserdem Lachgas frei. Dieses hat es in sich: Es ist 300-mal klimaschädlicher als CO2 und schädigt auch die Ozonschicht. Etwa die Hälfte aller Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft geht auf das Konto von Lachgas.

Und hier führt ein Trampelpfad zurück zu den Wiederkäuern. Denn den Klimaschutzfaktor des Graslands und den Klimaschaden des konventionellen Ackers sollte man im Hinterkopf behalten, auch wenn man beide nicht exakt berechnen kann. Es ist nicht gut für das Klima, weiteres Grasland in Ackerland umzuwandeln. Und eben: Um das Grasland zu nutzen, braucht es Wiederkäuer. Rinder, Schafe, Büffel und Ziegen können heute die Rolle einnehmen, die die grossen Wildtierherden einst hatten. Wichtig ist dafür ein ausgeklügeltes Weidemanagement, wie es etwa der in Simbabwe aufgewachsene Ökologe Allan Savory propagiert – damit das Grasland weder über- noch unternutzt wird, denn beides schadet dem Grasbewuchs.

Nahrungsmittel, deren Produktion viel Fläche beansprucht, schneiden in Ökobilanzen tendenziell schlecht ab. Weidehaltung braucht viel Fläche – das ist aber kein Problem, wenn diese Fläche, etwa eine Alp, gar nicht anders genutzt werden kann. Und vor allem ist diese Fläche keine Agrarwüste, sondern bei guter Nutzung eine vielfältige Landschaft, die den verschiedensten Wildpflanzen und -tieren Platz bietet.

Tiere weg vom Acker!

Wenn wir davon ausgehen, dass Graslandnutzung sinnvoll ist, verändert sich der Blick auf die Nutztiere. Mit Wiederkäuern können wir Nahrung auf Flächen produzieren, die sonst nicht nutzbar wären. Hühner und Schweine dagegen sind direkte Nahrungskonkurrenten der Menschen: Ihr Futter wächst auf dem Acker, wir könnten es selber essen und so viel mehr Menschen ernähren als mit Eiern und Fleisch. Was kommt heraus, wenn wir diese beiden Prioritäten setzen: Grasland für Wiederkäuer, Äcker für die menschliche Ernährung?

Ein internationales Team unter der Leitung des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL) in Frick ist dieser Frage nachgegangen. Ihr Fazit stellt die bisherigen Empfehlungen auf den Kopf: Nicht die Rinder reduzieren, sondern Hühner und Schweine. Und zwar radikal.

Die Studie arbeitet mit FAO-Daten und zeigt, was passiert, wenn 2050 global kein Tierfutter mehr auf Ackerland angebaut wird. Die Tiere bekommen noch einige Nebenprodukte des Ackerbaus wie Ölpresskuchen, aber in erster Linie ernähren sie sich vom Grasland. Der globale Hühnerbestand sinkt um siebzig Prozent, der Schweinebestand sogar um fast neunzig. Die Wiederkäuer können dagegen leicht zulegen. Trotz wachsender Weltbevölkerung werden 2050 gleich viel Eiweiss und sogar mehr Kalorien pro Kopf produziert als heute – weniger tierische, dafür mehr pflanzliche Nahrung.

Die Umweltbilanz ist positiv: weniger Treibhausgase – trotz mehr Wiederkäuermethan –, weniger Stickstoff- und Phosphorüberschüsse, geringerer Energie- und Pestizidverbrauch und weniger Erosion. Das «Tiere weg vom Acker»-Szenario schneidet besser ab als die heutige Situation – und vor allem viel besser als das Szenario, das die FAO für das Jahr 2050 für realistisch hält: Darin steigt die Nachfrage nach Fleisch weiter, alle Tierbestände nehmen zu, der Hühnerbestand verdoppelt sich sogar. Alle erwähnten Umweltprobleme verschärfen sich.

Die Konsequenz dieser Studie heisst: Tiere werden nicht mehr zum Konsum «produziert», sondern sind Teil einer Kreislaufwirtschaft und tun darin, was ihrer Art entspricht. «Es gibt keine nachhaltige Landwirtschaft ohne die Kombination von Tieren, Bäumen und Ackerbau», sagt die indische Aktivistin Vandana Shiva. «Wir haben die Systeme auseinandergerissen – die Landwirtschaft ganz auf Ackerbau ausgerichtet und die Tiere in Gefängnisse gesperrt. In einer ökologischen Landwirtschaft ergänzen Tiere die Menschen, sie konkurrenzieren sie nicht. Sie fressen das, was Menschen nicht essen – Gras, Stroh und Erntereste –, und geben den Menschen Nahrung, Energie und Dünger.»

Die Kultur der würdigen Weidehaltung

Es ist sechs Uhr morgens, und das Strubeli blockiert wieder einmal die Rampe. Jeder Geiss, die an ihr vorbei will, wendet sie drohend die Hörner zu. Das genügt – keine traut sich. Keine kommt an ihr vorbei in den hölzernen Melkstand, wo ich mit dem Milchkessel warte. Das Strubeli hat eine Zwillingsschwester, die genau gleich aussieht. Sie blockiert zwar die Rampe nicht, dafür schlägt sie aus beim Melken. Trotzdem gehören beide zu meinen Lieblingsgeissen.

Ziegen kämpfen oft. Menschliche Fairnessregeln sind ihnen dabei fremd: Sie kommen gern von hinten, stossen Schwächere mit den Hörnern zwischen die Beine. Aber meistens beruhigt sich die Stimmung, sobald sie auf der Weide sind. Hier haben alle genug Platz, um einander auszuweichen, sie können nah beieinander bleiben oder ihre eigenen Wege gehen. Und wenn sie doch kämpfen – Kopf an Kopf, mit Anlauf aufeinander zu und die Hörner gegeneinander krachen lassen –, wirkt es mehr wie Sport. Ich glaube, sie haben Spass daran.

Das Schweizer «Raus»-Programm, das vom Bund unterstützt wird, ist eine Erfolgsgeschichte, zumindest bei den Wiederkäuern. Drei Viertel der Ziegen, mehr als 80 Prozent der Milchkühe und 86 Prozent der Schafe dürfen regelmässig auf die Weide. Kühe weiden zu lassen, statt ihnen das Futter in den Stall zu bringen, lohnt sich auch ökonomisch, das hat man am Luzerner Bildungszentrum Hohenrain bewiesen.

Es gibt keine würdigere und gesündere Nutztierhaltung als Wiederkäuer auf Grasland. Mit der Weidehaltung sind auf der ganzen Welt Kulturen verbunden, viele von ihnen nomadisch oder halbnomadisch wie die Mehrstufenwirtschaft in den Alpen. Die Kultur des Zusammenlebens mit den Tieren lässt sich nicht auf Folkloreevents wie Alpaufzüge reduzieren. Es geht um mehr.

«Wir sind die Knechte der Tiere», sagt Maja. Am Anfang fand ich das seltsam: Wir sind es doch, die die Tiere nutzen – oder ausbeuten, je nach Perspektive. Wir nehmen ihnen die Jungen weg, damit wir ihnen die Milch wegnehmen können, wir entscheiden, wie lange sie leben, was sie fressen, wo sie weiden. Aber jetzt verstehe ich den Satz besser. Denn hier oben dreht sich das ganze Leben um die Tiere. Es hat einen präzisen Rhythmus, ähnlich wie das Klosterleben; was dort die Gebetszeiten sind, sind hier die Melkzeiten. Die meisten Arbeiten haben direkt oder indirekt mit den Tieren zu tun. Man sorgt für sie, bei Geburten auch mitten in der Nacht. Die Tiere verfolgen ihre HalterInnen bis in die Träume und bis in den Tod: Der britische Schriftsteller John Berger, einer der genausten Beobachter der bäuerlichen Kultur, beschreibt am Ende des Romans «Flieder und Flagge» ein Totenschiff, mit dem die vertriebenen ehemaligen BergbäuerInnen heimkehren – samt Kühen.

Heute, mit den Erkenntnissen der Verhaltensforschung, tiergerechten Stallsystemen und staatlicher Unterstützung für Weidehaltung, wären die Bedingungen für ein würdiges Zusammenleben mit den Tieren eigentlich so gut wie noch nie. Aber global geht der Trend in die Gegenrichtung: zu Tierfabriken. Bei den Rindern sind es oft Fabriken ohne Dach: Feedlots, riesige, stinkende Pferche, in denen Jungtiere mit Antibiotika und Mais vollgestopft werden, bis die Magensäure ihre Organe angreift. Auch die meisten EU-Milchkühe sehen ihr Leben lang nie eine Weide.

1,1 Millionen Tonnen Kraftfutter importiert die Schweiz im Jahr: für Hühner und Schweine, aber auch für die Kühe, deren Mägen dafür gar nicht gemacht sind. Eine andere Tierhaltung ist nur möglich mit deutlich weniger Tieren – in der Schweiz und global. Dann aber ist sie sinnvoll. Denn die entscheidende Frage lautet nicht: Tierhaltung oder keine? Sondern: Welche Landwirtschaft wollen wir? Eine industrielle, die ihre eigenen Grundlagen zerstört? Oder eine ökologische?

Die Autorin dankt Maja Monnot, Anna Monnot, Florian Leiber, Anet Spengler, Jérôme Léchot, Christian Schader, Florianne Koechlin und diversen Tieren für Infos und Anregungen.

Dieser Text stützt sich unter anderem auf folgende Quellen:

Die ausführlich erwähnte Studie: Christian Schader et al.: «Impacts of feeding less food-competing feedstuffs to livestock on global food system sustainability». London 2015.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO): «Livestock’s Long Shadow». Rom 2006.

Monika Zehetmeier et al.: «Does increasing milk yield per cow reduce greenhouse gas emissions? A system approach». Cambridge 2011.

Matthias Meier et al.: «Nachhaltigkeitsbeurteilung von Schweizer Rindfleischproduktionssystemen verschiedener Intensität». Frick 2014.

Allan Savory: «Die Wüste begrünen und den Klimawandel umkehren», Youtube.

Claudia Guidi et al.: «Effects of forest expansion on mountain grassland: changes within soil organic carbon fractions». San Michele all’Adige 2014.

Christian Gazzarin et al.: «Systemvergleich Milchproduktion Hohenrain». «Agrarforschung», Bern 9/2011. www.milchprojekt.ch

Andreas Steinwidder et al.: «Lebensmittel-Konversionseffizienz von stall- und weidebasierten Milchproduktionssystemen». «Agrarforschung», Bern 7/2016.

Anita Idel: «Die Kuh ist kein Klimakiller!». Metropolis Verlag. Marburg 2010.