Literatur: Schreiben, damit die Dinge existieren

Mit seinem Buch «In der Tiefe des Tigris schläft ein Lied» erklärt Usama Al Shahmani den Untergang des irakischen Judentums als Urkatastrophe des Irak. Das ist politisch treffsicher, bleibt aber literarisch hinter den Erwartungen zurück.

Usama Al Shahmani ist bekannt für seine vielschichtigen Romane über das Exil und das Leben zwischen verschiedenen Heimatländern sowie als Mitglied der Kritiker:innenrunde des SRF-«Literaturclubs». Sein neues Buch ist eine zwiespältige Lektüre. Einerseits: Die Geschichte der irakisch-jüdischen Gemeinschaft und ihres Untergangs fasziniert und öffnet die Augen für politische Komplexität. Sie zu erzählen, ist ein mutiges Unterfangen, das zur richtigen Zeit kommt. Sie macht darauf aufmerksam, dass ein friedliches muslimisch-jüdisches Zusammenleben über Jahrhunderte hinweg der historische Normalfall war und dass «arabisch-jüdisch» keinen Gegensatz darstellt. Tatsächlich machen diese «Mizrachim» etwa die Hälfte der heute in Israel und weltweit lebenden Jüdinnen und Juden aus. Anschaulich zeigt das Buch auch, wie Nationalismus und religiöser Fundamentalismus im Irak durch britische, nationalsozialistische und später US-amerikanische Einflussnahmen und Interventionen instrumentalisiert und gefördert wurden – und wie dadurch auch der Traum eines multiethnischen und multireligiösen Nahen Ostens zerstört wurde.

Andererseits: Ob wir es hier wirklich mit einem Roman zu tun haben, ist zweifelhaft. Denn passagenweise klingt vieles eher nach Sachbuch oder Einträgen in einem historischen Lexikon. Schillernde Charaktere, Humor und Poesie – dies alles hat etwa Al Shahmanis Roman über eine irakisch-schweizerische Familie, «Im Fallen lernt die Feder fliegen» von 2023, sehr eindrücklich ausgezeichnet – sucht man (fast) vergeblich. Die Figuren bleiben oberflächlich, die Handlung erfährt kaum Wendungen, die Dialoge wirken zufällig.

Mit der Urne nach Bagdad

Dabei verspricht der Stoff zunächst Spannung. Der in Zürich lebende Israeli Gad vernimmt überrascht den letzten Willen seines in Jerusalem verstorbenen Vaters, mit dem er seit dreissig Jahren keinen Kontakt mehr hatte. Dessen Leichnam sei einzuäschern, die Hälfte der Asche in den Tigris bei Bagdad zu streuen. Gad vertieft sich in die Aufzeichnungen des Vaters. Dieser hatte zeitlebens über seine Vergangenheit geschwiegen, auch darüber, warum er die Familie verlassen hatte. Nun erfährt der Sohn zum ersten Mal vom Verschwinden des Grossvaters Ende der vierziger Jahre und von der traumatischen Flucht nach Israel. Unter dem Eindruck, endlich eine Verbindung zum fremden Vater und damit auch zu einem verborgenen Teil seiner selbst herstellen zu können, reist Gad zusammen mit einem irakischen Freund aus Zürich und der Urne mit der Asche seines Vaters nach Bagdad.

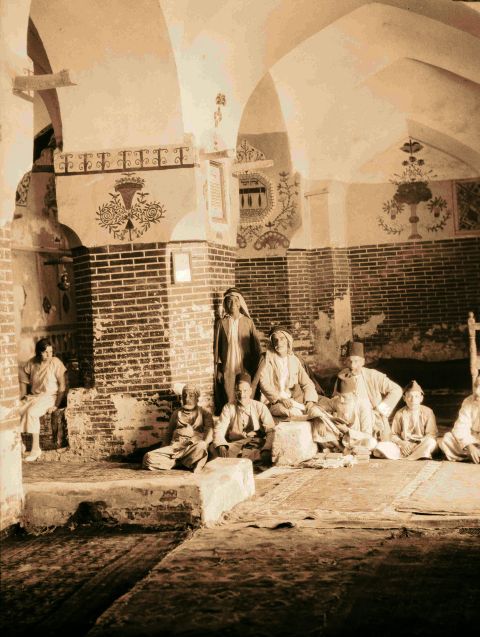

Die irakische Hauptstadt bildete 2500 Jahre lang das Zentrum einer bedeutenden jüdischen Diaspora, die mit der Gesellschaft des Irak eng verbunden ist und bis zur Babylonischen Gefangenschaft zurückreicht. Unter dem Einfluss des modernen Antisemitismus wandten sich auch arabische Nationalisten zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegen die jüdische Präsenz, bald eifrig gefördert vom nationalsozialistischen Deutschland, mit dem sie später fleissig kooperierten. Im Mai 1941 kam es schliesslich zum sogenannten Farhud, einem Pogrom, bei dem Hunderte von Jüdinnen und Juden ausgeplündert, vergewaltigt, verletzt und ermordet wurden, aber auch muslimische Ordnungskräfte und Privatleute, die sie schützten. Nach der Gründung Israels 1948 wurden die irakischen Jüd:innen fast ganz aus Bagdad vertrieben. Die zionistischen Organisationen förderten zwar die Einwanderung der arabisch sprechenden Gemeinschaften nach Israel, doch das kulturelle Erbe des arabischen Judentums wurde in der Frühzeit des Staates als minderwertig angesehen. Arabisch galt als «die Sprache des Feindes». Im Zentrum des Romans steht denn auch die melancholische Vorstellung eines zerstörten Paradieses, die Sehnsucht nach einer Stadt, die bloss noch «aus Staub und Schweigen» besteht.

Poetisches Temperament

Al Shahmani, der selbst 1971 in Bagdad zur Welt kam, macht diese Melancholie anhand der Familie von Gads Vater zum Thema. Der Autor lässt keinen Zweifel daran, dass das Ende des irakischen Judentums den Beginn der modernen irakischen Katastrophe darstellt, die bis zu seinem eigenen Exil und zum Bürgerkrieg nach dem Sturz Saddam Husseins reicht. Vielleicht gilt für diesen Erzähler insgesamt, was Gads Vater einmal mit einer schönen Wendung in den Mund gelegt wird: «Ich schreibe bloss, damit die Dinge noch einmal existieren.»

Die handschriftlichen Aufzeichnungen des Vaters seien «wie ein Fluss, der durch ein verlassenes Tal mäandert, ein Band, das die Zeiten zusammenhält». Das wiederholte Motiv des Flusses der Erinnerung bekommt im glitzernden Wellengang des Tigris ein zauberhaftes Bild. So blitzt stellenweise Al Shahmanis poetisches Temperament auf, das leider aber auch immer wieder zurückgenommen wird.

Ein offener, toleranter und diverser Naher Osten von Jerusalem bis Bagdad ist aktuell so weit weg wie noch nie. Auch wenn die Sehnsucht danach diesen Text literarisch nicht durchgehend zu tragen vermag, so ist ihm doch hoch anzurechnen, dass er sie mit hoher Dringlichkeit artikuliert.