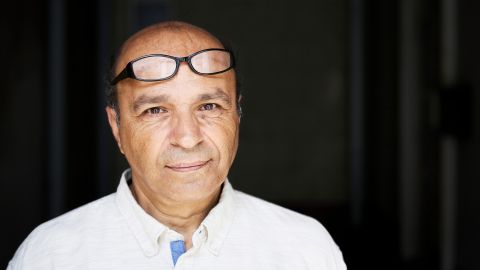

Durch den Monat mit Ozan Ata Canani (Teil 3): Wo begann Ihr musikalischer Weg?

Seit rund fünfzig Jahren macht Ozan Ata Canani Musik. Seine Lieder handeln von Erfahrungen mit Rassismus und Entfremdung, aber ebenso vom Miteinander, Zusammenkommen und Reichen der Hand.

WOZ: Ozan Ata Canani, Sie haben kürzlich den Holger-Czukay-Preis für Popmusik der Stadt Köln erhalten. Was hat das in Ihnen ausgelöst?

Ozan Ata Canani: Ozan Ata Canani: Neben der hübschen Summe von 15 000 Euro bedeutet er mir vor allem in gesellschaftlicher und künstlerischer Hinsicht sehr viel. Der Preis – und das wachsende Interesse an meinen Liedern – fühlt sich an wie Ankommen. Ich empfinde Genugtuung. Der Weg hierhin war nicht leicht.

WOZ: Wo hat dieser musikalische Weg begonnen?

Ozan Ata Canani: Ich habe schon als Kind, mit elf Jahren, begonnen, Saz zu spielen. Danach habe ich einfach immer weitergemacht. Musik ist ein prägender Teil meiner Identität geworden. Nach meiner Ankunft in Deutschland war ich mit fünfzehn bereits Teil einer Hochzeitskapelle. Immer dann, wenn bei diesen Hochzeiten das Essen serviert wurde, spielte ich allein an der Saz ruhigere Lieder. Bei einer dieser Feiern kam ein deutsches Paar auf mich zu. Sie sagten, ihnen hätten die Stücke sehr gefallen, und sie hätten gesehen, wie aufmerksam die Gäste zuhörten. Sie wollten wissen, worum es in den Texten ging. Nach diesem Gespräch begann ich, deutsche Texte in der Tradition der anatolischen Ozan und Aşık zu schreiben.

WOZ: Das war eine neue Idee. Sie waren sozusagen der erste deutschsprachige Ozan.

Ozan Ata Canani: In Anatolien hat diese Art von Musik eine lange, facettenreiche Geschichte. Sie ist verbunden mit Menschen wie Pir Sultan Abdal, der mit seiner Musik gegen Ungerechtigkeit ansang, seine Gedichte und Lieder werden bis heute vorgetragen und gesungen. Schon im 16. Jahrhundert rebellierte er gegen die Obrigkeit, hielt in seinen Gedichten auch fest, was zu seiner Zeit geschah, interpretierte das Geschehen. Das wollte ich nun, da ich in Deutschland lebte, auf Deutsch ausprobieren.

WOZ: Hatten Sie auch zeitgenössische Vorbilder?

Ozan Ata Canani: Klar, mein Idol war und ist Aşık Mahsuni Şerif, einer der prägendsten Ozan der Neuzeit. Als scharfer Beobachter sang er über soziale Gerechtigkeit und Armut, Liebe und Menschlichkeit. Bei seiner Deutschlandtour Ende der siebziger Jahre lud er mich als Vorband ein. Meine Eltern lehnten jedoch ab, sie wollten nicht, dass ich ständig unterwegs war.

WOZ: Sind Sie Ihren Eltern böse deswegen?

Ozan Ata Canani: Nein, überhaupt nicht. Später kam ich ja zu Cem Karacas legendärer Gruppe Die Kanaken, mit der wir an vielen Orten spielten. Als Karaca – der als politisch Verfolgter im deutschen Exil lebte – wieder in die Türkei zurückkehren durfte, wurde ich für drei Jahre zum Frontmann der Band. Wir traten in ganz Deutschland auf. Mit der Zeit liess das Interesse jedoch nach, und Ende der achtziger Jahre lösten wir uns auf. Ich fühlte mich musikalisch zwischen allen Stühlen: Für die Deutschen war ich zu kanakisch, für viele Migrant:innen waren unsere deutschen Texte zu weit weg.

WOZ: Wie war das für Sie?

Ozan Ata Canani: Es fühlte sich wie Scheitern an. Ich habe oft darüber nachgedacht, die Musik ganz aufzugeben. Zwei Jahrzehnte lang gab ich nur sehr selten Konzerte. Ich spielte einfach weiter, lange Zeit ohne Publikum. Irgendwann wollte ich beginnen, Noten lesen zu lernen. Ein bekannter Sazlehrer aus der Region riet mir jedoch davon ab: In meinem Fall würde es eher schaden und mich in Schablonen zwängen, meinte er. Ich solle weitermachen wie bisher, irgendwann würden die Menschen schon verstehen, was ich mache.

WOZ: Er sollte recht behalten.

Ozan Ata Canani: Meine Lieder wurden unerwartet neu entdeckt, ja. Vor allem die zweite und dritte Generation Einwander:innen aus der Türkei fand ab 2015 Gefallen an meiner Musik. Mein Lied «Deutsche Freunde» erschien auf dem Sampler «Songs of Gastarbeiter», einer vielbeachteten Liedersammlung, die das musikalische Schaffen von Migrant:innen in Deutschland dokumentiert. Dieses Interesse beflügelte mich. 2021 brachten wir das Album «Warte mein Land, warte» heraus, und im Frühjahr dieses Jahres ist mein neues Album, «Die Demokratie», erschienen.

WOZ: Was sind für Sie die wichtigsten drei Lieder des neuen Albums?

Ozan Ata Canani: Sicher «Die Demokratie», der Titelsong. Aber auch das türkische «Gel Gel»: Es geht ums Streiten und vor allem ums Verzeihen in privaten Beziehungen. Wie wollen wir im Grossen Frieden schliessen, wenn wir es nicht schaffen, uns im Alltag die Hand zu reichen? Für deutschsprachige Hörer:innen ist «Papierkramland» wichtig, das von der Bürokratie in Deutschland handelt, ein sehr wichtiger Bestandteil des migrantischen Lebens. Und dann sicher «Was keiner braucht»: Es handelt von der Sinnlosigkeit von Kriegen – und davon, warum es wichtig ist, sich nach wie vor gegen sie einzusetzen.

WOZ: Hätten Sie gedacht, dass Sie mit Ihrer Musik noch einmal solche Erfolge feiern?

Ozan Ata Canani: Nein, es ist für mein musikalisches Leben ein zweiter Frühling. Mit meinem letzten Album habe ich 130 Konzerte gespielt. Ab Ende September steht wieder eine schöne Tour an. Einen Termin für die Schweiz gibt es bisher nicht, aber ich bin sicher, da kommt etwas zustande.

Nächste Woche spricht Ozan Ata Canani (63) über Ausgrenzung und Gewalt gegenüber Migrant:innen – und darüber, wie sich diese Erfahrungen auf ihn ausgewirkt haben.