Durch den Monat mit Ozan Ata Canani (Teil 2): Memleket nere?

Heimat ist für Ozan Ata Canani kein Ort, sondern eine Geschichte. In seinem Fall eine verwobene: zwischen der Türkei, wo er aufwuchs, und Deutschland, wo er seit fünfzig Jahren lebt.

WOZ: Ozan Ata Canani, wenn sich Menschen in der Türkei kennenlernen, ist eine der ersten Fragen oft: Memleket nere? Wo ist die Heimat?

Ozan Ata Canani: Ozan Ata Canani: Meine Wurzeln sind in Anatolien, mein Stamm und meine Äste sind hier in Deutschland. Ich habe den allergrössten Teil meines Lebens in Deutschland verbracht und habe doch immer wieder Sehnsucht nach der Türkei. Ich glaube, ich habe tatsächlich nicht nur eine Heimat. Sprache kann ein guter Indikator dafür sein, wo ein Mensch zu Hause ist. Wir führen dieses Gespräch ja jetzt auf Deutsch, weil ich mich in gewissen Situationen auf Deutsch sogar besser ausdrücken kann.

WOZ: In welcher Sprache zählen Sie? Und vielleicht noch wichtiger: In welcher Sprache träumen Sie?

Ozan Ata Canani: Ich zähle auf Türkisch, eigentlich immer. Jetzt fällt mir auf: Auch bei unseren Konzerten zählt unsere Drummerin auf Türkisch ein – und das, obwohl sie gar kein Türkisch spricht. Bei den Träumen ist es schwieriger. Ich weiss, dass ich träume, aber ich erinnere mich selten an Inhalte, geschweige denn an die Sprache.

WOZ: Sie sind mit zwölf Jahren nach Deutschland gekommen. Wie war das?

Ozan Ata Canani: Mein Vater war 1971 im Rahmen des Anwerbeabkommens nach Deutschland gegangen – mit der Vorstellung, zwei Jahre zu bleiben. Kurz darauf folgte meine Mutter. Der Plan war einfach: arbeiten, sparen, in der Türkei etwas aufbauen. Um es vorwegzunehmen: Er ging nicht auf. Aus zwei Jahren wurden drei, dann vier. Und danach hiess es jedes Jahr aufs Neue: Nächsten Sommer kehren wir zurück. Meine Eltern haben mich dann 1975 auch nach Deutschland geholt.

WOZ: Bei wem lebten Sie bis dann?

Ozan Ata Canani: Während meine Eltern hier arbeiteten, war ich bei meinen Grosseltern in der Südosttürkei. Viele Kinder blieben zunächst in der Heimat, man dachte ja, es sei nur vorübergehend. In meinem Fall waren mein Opa und meine Grossmutter sehr gute Bezugspersonen. Mein Vater wollte, dass ich nachkomme. Ich habe mich zuerst gewehrt, wollte nicht weg. Dann hat er mich bestochen – mit einer Saz, der anatolischen Langhalslaute.

WOZ: Das müssen Sie erzählen.

Ozan Ata Canani: Mein Vater fragte mich, ob es irgendetwas gebe, das mich überzeugen könnte. Ich sagte: «Wenn du mir eine Saz kaufst, komme ich mit nach Deutschland.» Er hat sein Versprechen gehalten, und ich landete als Zwölfjähriger in Bremerhaven. Als er später eine neue Arbeit fand, zogen wir 1979 nach Köln.

WOZ: Köln gilt heute als liberale und offene Stadt. Wie war das damals?

Ozan Ata Canani: Köln und Deutschland waren zu dieser Zeit andere Orte, als sie es jetzt sind. Bevor ich mit meinen Eltern nach Köln zog, bin ich allein hingefahren, um mir die Stadt anzusehen. Ich fragte jemanden auf der Strasse nach dem Weg, die Person wandte sich wortlos von mir ab. Es war rau, kalt, ablehnend. Einmal blieb ich vor einer Wand stehen, da stand: «Türken raus! Türken unerwünscht!» Daneben Hakenkreuze. Ich war sechzehn. Ich dachte: Mensch, Ata, wo bist du hier gelandet?

WOZ: Und trotzdem sind Sie geblieben.

Ozan Ata Canani: Mit der Zeit wurde die Ferne zur Nähe. Und dennoch war auch die Sehnsucht nach der ersten Heimat immer präsent. In meinem Lied «Warte, mein Land, warte» habe ich diese Spannung besungen: «Einmal treibt die Sehnsucht mich wieder zu Dir hin / Warte, mein Land, warte, bis ich bei Dir bin / Auch wenn man im Sarg ist – ich komm ganz gewiss.» Trotz dieser Sehnsucht ist auch Deutschland zu einer meiner Heimaten geworden.

WOZ: Heimat nicht als Singular, sondern als Plural?

Ozan Ata Canani: Warum nicht zwei Heimaten, drei, vier? Wir leben mit ziemlich grosser Sicherheit nur einmal. Warum sollten wir in dieser kurzen Zeit auf eine einzige örtliche Heimat festgelegt sein? Heimat ist nicht nur da, wo man geboren wurde, sie kann auch dort entstehen, wo man gelebt, geliebt, gearbeitet, geträumt hat. Ich sehe darin keine Zerrissenheit, sondern eine Erfahrung, die verbindet.

WOZ: In den sechzig Jahren seit dem ersten Anwerbeabkommen hat sich viel verändert.

Ozan Ata Canani: Ja, und das macht mich glücklich. Wenn man bedenkt, mit welchen Widrigkeiten, Vorurteilen und teils offener Ablehnung die erste Generation zu kämpfen hatte, dann ist es umso beeindruckender, was aus ihren Kindern und Kindeskindern geworden ist. Viele von ihnen sind heute fester Teil dieser neuen Gesellschaft und prägen sie in ganz unterschiedlichen Bereichen: in der Kultur, in der Wissenschaft, in der Politik, im Alltag.

WOZ: Und was ist mit den Alten?

Ozan Ata Canani: Viele Menschen aus der ersten Generation sind inzwischen gestorben, auch mein Vater. Für ihn blieb die Türkei bis zuletzt die Heimat. Immerhin konnte er zurückkehren – zwar in einem Sarg, aber das war sein Weg, seine Art des Ankommens. Für mich ist das anders. Mein Leben hat sich in Deutschland entfaltet – mit all seinen Brüchen, Wendungen und Wegen. Deshalb möchte ich, wenn ich sterbe, auch hier begraben werden.

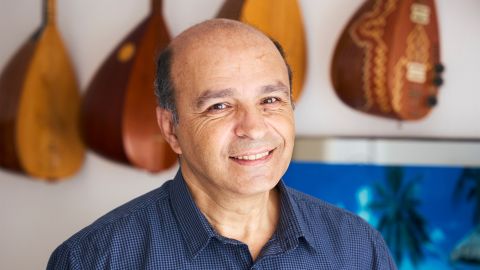

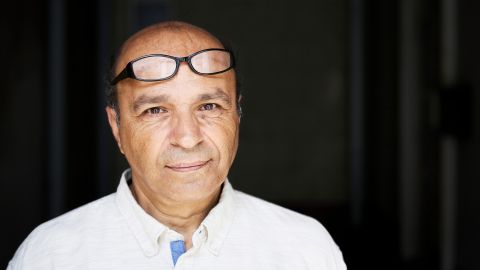

Schon mit fünfzehn spielte Ozan Ata Canani (63) in einer Hochzeitskapelle. Vor einigen Jahren wurde seine Musik neu entdeckt – nächste Woche spricht er über den Weg zu seinem zweiten Frühling als Musiker.