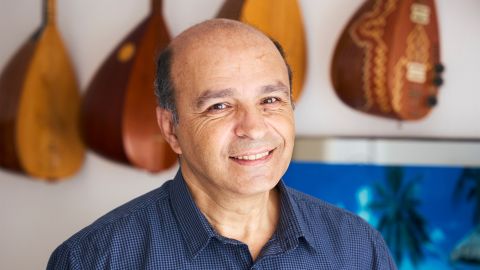

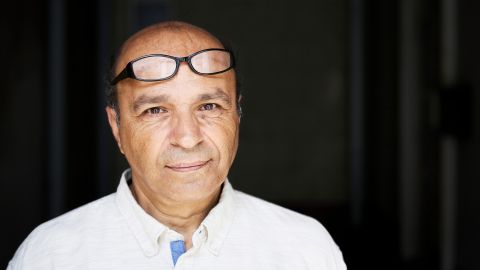

Durch den Monat mit Ozan Ata Canani (Teil 4) : Was tat am meisten weh?

Fünfzig Jahre nach seiner Ankunft in Deutschland spricht Ozan Ata Canani über den Verlust vertrauter Menschen, das Gefühl des Dazwischenseins und die Gewalt, der Migrant:innen ausgesetzt sind.

WOZ: Ozan Ata Canani, Sie sind im August 1975 aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Was war für Sie das Schwierigste an diesem Umzug?

Ozan Ata Canani: Ozan Ata Canani: Als am schwierigsten empfand ich den plötzlichen Bruch des Kontakts zu den Menschen, die mir am vertrautesten waren: meinen Grosseltern, Cousins und Cousinen. Von einem Tag auf den anderen hörte und sah ich sie nicht mehr regelmässig. Der alltägliche Austausch brach ab, und ich war hier in Deutschland gezwungen, mir neue vertraute Beziehungen aufzubauen.

WOZ: Haben Sie nicht versucht, mit einigen wichtigen Bezugspersonen in Kontakt zu bleiben?

Ozan Ata Canani: Man darf nicht vergessen, dass es eine völlig andere Zeit war, technologisch gesehen. Es gab kein sofortiges Telefonieren über Kontinente hinweg, schon gar nicht Videocalls. Im Dorf meiner Grosseltern gab es zwar einen Telefonanschluss, da musste man sich aber quasi vorher anmelden und eine Zeit vereinbaren, um mit jemandem sprechen zu können. Dennoch: Mit einem meiner Cousins blieb ich in Kontakt.

WOZ: Und wie funktionierte das?

Ozan Ata Canani: Wir schrieben uns einmal im Monat Briefe. Kaum hatte ich seinen gelesen, setzte ich mich noch am selben Tag hin, um ihm zu antworten. Doch es dauerte dann wiederum fast einen ganzen Monat, bis die nächste Antwort eintraf. Man musste also geduldig sein. Und ich begann zu lernen, was Sehnsucht ist. Aus dieser Sehnsucht nach den eigenen Angehörigen erwuchs allmählich die Sehnsucht nach der alten Heimat und schliesslich fast so etwas wie eine Sehnsucht nach der Welt. Sie wurde zu einem bestimmenden Lebensgefühl.

WOZ: Welches Gefühl war in diesen fünfzig Jahren neben der Sehnsucht dominant?

Ozan Ata Canani: Das des Dazwischenseins, als würde ich nicht ganz dazugehören. Menschen, die in zwei Gesellschaften sozialisiert werden, bewegen sich oft in zwei voneinander abgetrennten Welten. Zwei Heimaten zu haben, ist an sich nicht etwas Belastendes. Im Gegenteil, es könnte eine Bereicherung sein. Doch was vielen Menschen widerfuhr, war die Ablehnung beider Seiten. In der Türkei war man der Almancı, für die Deutschen der Kanake. Wer zwischen zwei Heimaten gross wird, erzählt fast immer von ähnlichen Erfahrungen: dem ständigen Aushandeln von Identität, dem Pendeln zwischen Kulturen und der Suche nach einem Ort, an dem man nicht in Schubladen fällt. Und auch dieses Gefühl, nicht gewollt zu sein, kann wie die Sehnsucht zu einem Lebensgefühl werden. In diesem Dazwischensein war das Schlimmste, wenn jemand starb.

WOZ: Wie meinen Sie das?

Ozan Ata Canani: Wenn etwa ein geliebter Mensch in der Türkei starb, war es unsicher, ob und wie man an der Beerdigung teilnehmen konnte. So gingen viele Menschen ohne Verabschiedung. Für uns Gastarbeiter:innen bestand zumindest die Möglichkeit, dass es theoretisch klappen könnte; für viele Geflüchtete war klar: Wenn jemand in der alten Heimat stirbt, bevor mein Status hier geregelt ist, werde ich diese Person nicht beerdigen können.

WOZ: Neben persönlichen Verlusten war es die gesellschaftliche Realität in Deutschland, die das Leben vieler Migrant:innen prägte. In den achtziger und neunziger Jahren nahm die Gewalt gegenüber Migrant:innen deutlich zu.

Ozan Ata Canani: Es war eine angstvolle Zeit. Es gab sehr viel rechte Gewalt gegen Migrant:innen. Die Anschläge in Rostock-Lichtenhagen und Solingen Anfang der neunziger Jahre sind prominente Beispiele und haben bei vielen Migrant:innen Spuren hinterlassen, nicht nur emotional, sondern auch in ihrem ganz konkreten Alltag. Man lebte mit dem Wissen, dass diese Gewalt jederzeit auch einen selbst treffen konnte. Und das war wohl auch ihr Ziel.

WOZ: Wie hat sich das konkret ausgewirkt?

Ozan Ata Canani: Eine befreundete Familie hier in der Gegend war nach den Anschlägen in Solingen so verängstigt, dass sie an ihrem Wohnungsfenster ein dickes Seil befestigte. Sie hofften, im Fall eines Angriffs damit durch das Fenster fliehen zu können. Diese improvisierte Fluchtstrategie steht sinnbildlich für eine ganze Generation, die gelernt hat, in ständiger Alarmbereitschaft zu leben. Man lebte irgendwo zwischen dem Wunsch nach Zugehörigkeit und der Realität, dass Menschen in Deutschland bei lebendigem Leib verbrannt wurden. Und all diese schrecklichen Dinge passieren noch immer, denken Sie nur an die NSU-Morde oder an den Anschlag 2020 in Hanau.

WOZ: Was hat Sie trotz dieser Erfahrungen davor bewahrt, bitter oder verbittert zu werden?

Ozan Ata Canani: Wenn man sich nur vom Schmerz leiten lässt, verliert man Kraft. Aber wenn man daneben auch die kleinen Schönheiten, die Menschen und die Solidarität wahrnimmt, bleibt man eher im Gleichgewicht. Mit den Jahren wächst die Einsicht, dass es weitergeht, egal was geschieht. Nach mir ist nicht Schluss: Ich habe Kinder, und ich habe Enkelkinder. Für sie und für alle kommenden Generationen lohnt es sich weiterzumachen, weiter für eine gerechte Welt zu kämpfen und sich für die Demokratie einzusetzen.

Ozan Ata Cananis Album «Die Demokratie» ist im Juni bei Fun in the Church erschienen. Tourneedaten (nur Deutschland): www.planetrock-booking.de.