Nigeria: Ein Staat im Endstadium

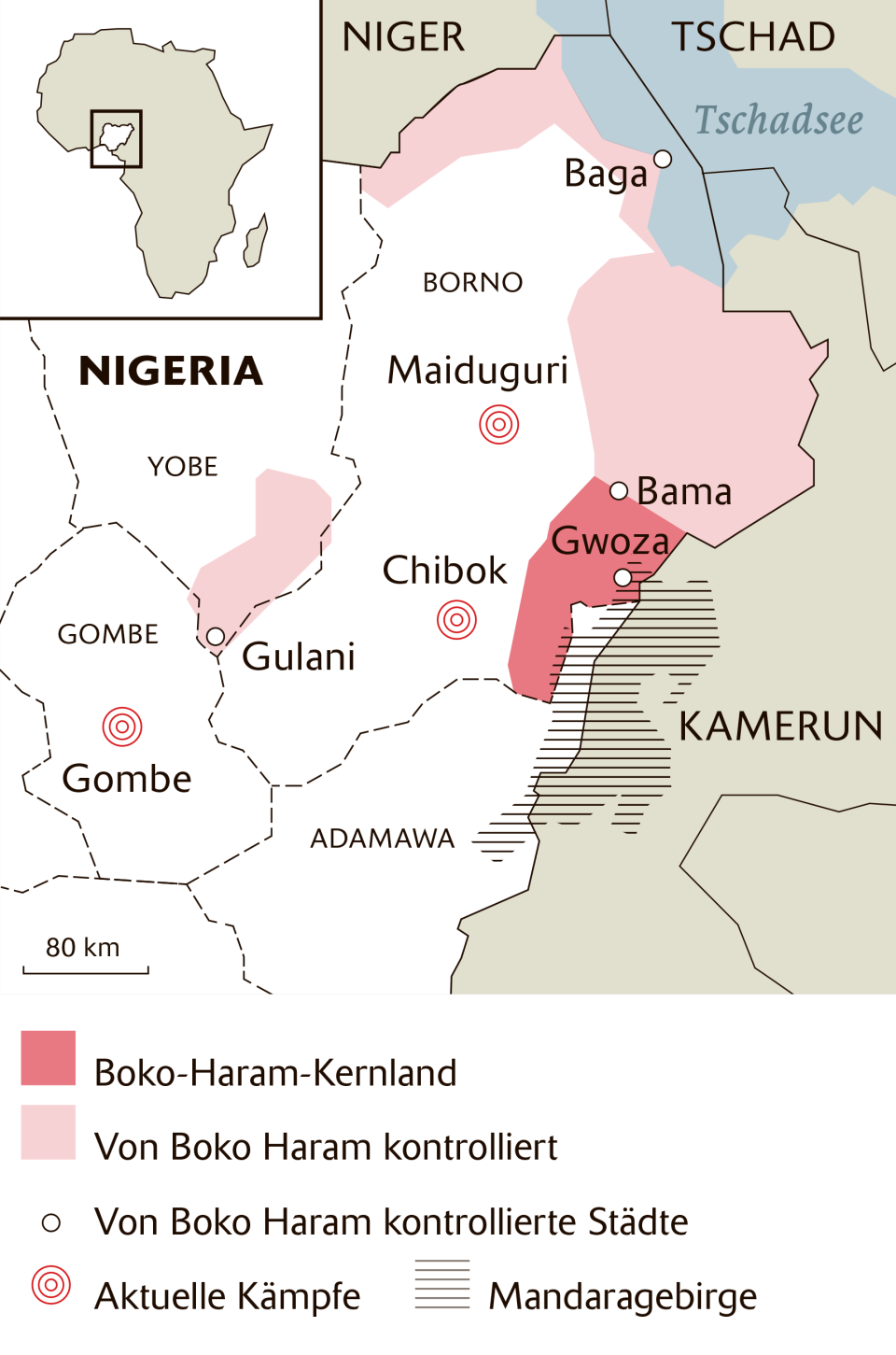

Im Nordosten Nigerias beherrscht die Terrorgruppe Boko Haram einen Kalifatstaat von der Grösse Belgiens. Die Hunderte Kilometer lange Front zwischen Islamisten und Armee ist nicht der einzige Riss, der durch Afrikas bevölkerungsreichstes Land geht.

Am vergangenen Samstag fahren Militärjeeps in Nigerias Innenstädten auf. Auf den Plätzen und entlang der Hauptstrassen sind auf einmal SoldatInnen unterwegs. Sie tun nichts, wollen nur gesehen werden. «Hat noch jemand ausser mir diese ungewöhnliche Truppenpräsenz bemerkt?», will in der Millionenstadt Ibadan die Autorin Lola Shoneyin wissen. «Wer hat denn dafür das Drehbuch geschrieben?» Es ist der Morgen des 7. Februar, eine Woche vor dem geplanten Wahltermin.

In der Hauptstadt Abuja fährt Attahiru Jega, der Vorsitzende der Wahlkommission, an diesem Morgen zu einem Treffen mit ParteienvertreterInnen. Es geht um die Verschiebung der Wahlen. Seit Tagen wird darüber spekuliert, der Sicherheitsberater des Präsidenten hat als Erster die Möglichkeit ins Spiel gebracht. Präsident Goodluck Jonathan, der zuletzt immer mehr Boden an seinen prominentesten Gegenspieler, Muhammadu Buhari, verlor, schweigt. Wenn er sich äussert, betont er die Unabhängigkeit von Jegas Kommission.

Sieg in sechs Wochen?

Doch an diesem Samstag werden Fakten geschaffen, von den Generälen, die Präsident Jonathan während seiner Amtszeit ernannt hat. Jega trifft sich noch mit zivilgesellschaftlichen Gruppierungen, während die Details längst öffentlich gehandelt werden. Als er sich um 21 Uhr der Presse stellt und die Verschiebung von Präsidentschafts- und Parlamentswahlen um sechs Wochen bekannt gibt, macht er offen das Militär für die Entscheidung verantwortlich. «Die Armee hat uns erklärt, dass sie ihre Kräfte auf die Operation gegen Boko Haram konzentrieren muss und deshalb womöglich nicht für die Sicherheit während der Wahlen garantieren kann.» Da die Wahlkommission kein Sicherheitsdienst sei, habe es keine andere Möglichkeit gegeben. «Die Behörden haben uns versichert, dass sie innerhalb der kommenden sechs Wochen wieder Normalität im Land herstellen können – wir können nur hoffen, dass das gelingt.»

Daraufhin bricht sich in den sozialen Netzen die aufgestaute Wut über Nigerias politische Klasse Bahn. Die Tatsache, dass die Militärs überall auf den Strassen präsent sind, facht die Empörung nur weiter an. Denn ganz offensichtlich kannte das Militär schon das Ergebnis, bevor die Beratungen am Samstag überhaupt begannen. Ein Politschauspiel der Mächtigen, wie es in Nigeria gang und gäbe ist.

«Diese Entscheidung ist eine Provokation und ein deutlicher Rückschritt für Nigerias Demokratie», wettert ein Sprecher von Buharis Partei APC. Allgemein wird die Verschiebung als Vorteil für Jonathan gesehen, der seinen Wahlkampf aus der Staatskasse begleicht und jetzt bis Ende März weiter für sich werben wird. Doch gerade junge WählerInnen fühlen sich um ihr demokratisches Recht betrogen; sie vermuten, dass die Einflussnahme noch viel weiter gehen könnte. Vielleicht nutzt die Entscheidung deshalb auch Buhari. Nur eines glaubt niemand: dass die Wahlen tatsächlich verschoben wurden, weil der seit sechs Jahren tobende Krieg mit Boko Haram in sechs Wochen beendet sein wird. Selbst aus dem umkämpften Nordosten dringen vor allem enttäuschte Stimmen. Die Verschiebung der Wahl drohe das Land zu spalten, warnen KommentatorInnen mehrerer nigerianischer Zeitungen.

Doch in Wirklichkeit ist Nigeria längst gespalten. Afrikas bevölkerungsreichster Staat befindet sich im Endstadium. Nirgendwo ist das so deutlich wie im entlegenen Nordosten, wo die islamistische Terrorgruppe Boko Haram seit vergangenem Herbst ein Gebiet kontrolliert, das so gross wie Belgien ist. Es ist ein Staat im Staat mit mehr als einer Million EinwohnerInnen, «unser Kalifatstaat», wie der mutmassliche Boko-Haram-Anführer Abubakar Shekau im September in einer Youtube-Botschaft verkündete. «Unser Vorbild ist der Islamische Staat in Syrien und im Irak», sagt er darin.

Shekau ist der Emir. Seinen Sitz hat er in Gwoza eingenommen, einer Stadt, die gut geschützt in den Ausläufern der unwegsamen Mandaraberge nahe der Grenze zu Kamerun liegt. Die Berge sind Heimat der Kanuri, des Volkes, dem auch Shekau angehört. Auch das schützt ihn. Von Gwoza aus erstreckt sich sein Reich bis zum Tschadsee im Norden und bis weit in den Westen. Dazwischen, auf der Fläche von drei Bundesstaaten, ist Kampfgebiet.

Erst bluten, dann beten

Dass Boko Haram einen eigenen Herrschaftsbereich kontrolliert, in dem Basen gebaut, Steuern kassiert und alle Arten von kriminellen Geschäften ganz ungehindert abgewickelt werden können, hat die Dynamik des Konflikts grundlegend verändert. Noch vor einem Jahr drang Boko Haram in ein Dorf ein, tötete Verteidiger, plünderte die Häuser und setzte danach die Gebäude in Brand. Dann zogen sich die Kämpfer in den sicheren Busch zurück. Heute operiert Boko Haram mit Panzern und schwerer Artillerie, die überwiegend der nigerianischen Armee abgenommen oder von korrupten Soldaten gekauft wurden. Immer wieder liefert sich die Terrorgruppe offene Feldschlachten mit Nigerias Armee, der grössten Westafrikas mit einem Jahresetat von zuletzt 4,5 Milliarden Franken. Und regelmässig siegt Boko Haram.

Schwester Emily stammt aus der Nähe von Gwoza. Die Nonne hat eine Dorfschule geführt, bis das ganze Dorf aus Angst vor Boko Haram in die Millionenstadt Maiduguri floh. «Wir haben das wenige mitgenommen, das wir hatten, Vieh und Vorräte, und die Felder haben wir angezündet, damit Boko Haram nichts bleibt», sagt sie über eine knisternde Handyleitung aus einem der sechzehn Flüchtlingslager, die es in Maiduguri gibt. Mehr als 400 000 Vertriebene sollen sich hierher zurückgezogen haben, schätzen UN-Organisationen. Sie leben unter ärmlichsten Bedingungen, obwohl ihnen die BewohnerInnen der Grossstadt so gut wie irgendwie möglich helfen. Auch Schwester Emily hilft; sie kümmert sich um die Frauen und Kinder, von denen täglich mehr nach Maiduguri strömen. Während Emily ihnen eine Decke aus Hilfsbeständen oder eine Wochenration Hirse gibt, erzählen sie ihre Geschichten.

«Die meisten berichten von den Überfällen auf ihre Dörfer», sagt Emily. «Die Kämpfer kommen auf Motorrädern und auf Pritschenwagen ins Dorf gefahren, sie schiessen in die Luft und sorgen dafür, dass jeder weiss, dass sie die neuen Herrscher sind.» Sobald sie absprängen, beginne das Gemetzel. «Einige Männer, vor allem die jungen, schiessen wahllos um sich. Dann gehen sie von Haus zu Haus: Frauen und Mädchen werden in ein Haus gesperrt und später an verdiente Kämpfer verteilt. Männer werden gefragt, ob sie sich Boko Haram anschliessen, und, wenn sie nicht wollen, noch auf der Türschwelle geköpft.» Flüchtlinge aus mehreren Dörfern haben Emily berichtet, dass am Ende des ersten Tages der Boden getränkt ist vom Blut der Opfer, dass überall Leichen liegen.

Kurz darauf, so berichtet Emily, komme es dann zu einer fast schizophrenen Wende. «Sie rufen alle zum Gebet zusammen und sagen: ‹Schliesst euch uns an, und es wird euch nichts geschehen›, und sie verteilen Lebensmittel.» Es sei ein kläglicher Versuch, die Menschen zu gewinnen, und er scheitere fast immer. Andere Vertriebene haben Emily erzählt, wie selbst nach Wochen Boko-Haram-Kämpfer plötzlich und scheinbar aus einer Laune heraus jemanden auf offener Strasse erschiessen. «Die Angst ist niemals verschwunden, bei keinem Einzigen, mit dem ich gesprochen habe», sagt sie. Auch Emily hat Angst. Vor allem in den Morgenstunden sind Schüsse vom Stadtrand zu hören. Boko Haram hat Maiduguri von drei Seiten umzingelt. Bisher sind die Versuche, die Millionenstadt einzunehmen, gescheitert. Doch wenn die in Maiduguri stationierte siebte Division eines Tages versagen sollte, droht ein Blutbad.

Hoffen auf den Putschisten

Schätzungen zufolge sind im Nordosten Nigerias bislang 18 000 Menschen ums Leben gekommen, 1,5 Millionen sind auf der Flucht. Trotzdem hat der Süden des Landes, in dem mehrheitlich ChristInnen leben und aus dem auch Präsident Goodluck Jonathan stammt, den Krieg kaum beachtet. Lagos und Maiduguri liegen mehr als 1500 Kilometer voneinander entfernt; kulturell, religiös und ethnisch trennen beide Städte Welten. Dass Boko Haram immer mehr zum Wahlkampfthema wurde, mag vor allem an der Scham liegen, dass die Armeen der Nachbarländer Tschad und Kamerun mehr Erfolge gegen die Terroristen feiern als die besser ausgerüstete nigerianische.

In dieser Situation glauben selbst im Süden immer mehr WählerInnen, dass der aus dem Norden stammende Präsidentschaftskandidat Buhari bessere Chancen haben könnte, den Terror zu beenden. Dabei führte Buhari nach seinem Militärputsch 1983 ein Schreckensregime, in dem Geheimtribunale Todesurteile vollstreckten und GastarbeiterInnen ausser Landes geschafft wurden, um Arbeitsplätze für NigerianerInnen frei zu machen. Die Folgen von Buharis Politik waren in jeder Hinsicht so katastrophal, dass das Militär ihn nach zwei Jahren wieder absetzte. Heute aber gilt der schlicht gewandete Asket, der glaubwürdig gegen jede Art von Korruption kämpft, vielen als letzte Hoffnung gegen die Terroristen, die die Schwäche des korrupten Staats zu ihren Gunsten nutzen.

Zehn Schuss pro Soldat

Vor allem aber ist es der Dilettantismus von Staatschef Jonathan, der ihn das Amt kosten könnte. Als der von ihm ernannte Zentralbankchef Diebstähle aus den Öleinnahmen des Landes in Höhe von 18,5 Milliarden Franken aufdeckte, wurde er gefeuert. Das Geld ist bis heute verschwunden. Als vor mehr als 300 Tagen über 240 Schülerinnen in Chibok entführt wurden, sagte Jonathan lange gar nichts, während seine Frau vor laufenden Kameras den demonstrierenden Müttern vorwarf, weinerlich und staatsfeindlich zu sein. Dass Nigerias Armee eine Terrortruppe, die nach aktuellen Schätzungen 6000 Mann umfasst, nicht besiegen kann, hält in Nigeria daher niemand für einen Zufall.

Soldaten berichten, wie sie mit alten Gewehren und abgezählten zehn Schuss Munition an die Front geschickt würden – und geflohen seien, als sie den Terrorkämpfern mit Panzern und Granatwerfern gegenüberstanden. Die Deserteure wurden verhaftet. Die Munition wird weiter abgezählt.

Boko Haram

Dass die kleine Terrormiliz Boko Haram («Westliche Bildung ist Sünde») im Norden Nigerias so stark werden konnte, hat mehrere Gründe. Einer ist in der Zerrissenheit des seit 1960 unabhängigen Landes mit seinen rund 160 Millionen Menschen zu suchen. Der vorwiegend christliche Süden war seit der Entwicklung der Ölfelder im Nigerdelta ökonomisch weitaus stärker als der bettelarme muslimische Norden, aus dem jedoch meistens die militärischen Machthaber kamen.

Seit 1999 finden in Nigeria Wahlen statt, doch an der ungleichen Chancenverteilung und der Korruption hat dies wenig geändert; viele wandten sich daraufhin – enttäuscht vom «westlichen» System – der Religion zu. Die nördlichen Bundesstaaten führten islamische Rechtssysteme ein; in den Slums warben radikalere Gruppen mit ihrer Sozialarbeit. Als deren weitgehend gewaltfrei agierende Anführer 2009 getötet wurden, entstand daraus die Terrormiliz. Bei deren Bekämpfung machte die Armee kaum einen Unterschied zwischen IslamistInnen und unbeteiligten ZivilistInnen. Davon profitierte die Terrormiliz.