BeduinInnen in Israel: Mit Blaulicht durch den Negev

Yassar Abu Rejila ist der einzige beduinische Ambulanzfahrer Israels. Immer wenn jemand in den illegalen Siedlungen der BeduinInnen Hilfe braucht, wird er gerufen – er fährt auch zu Häusern an Strassen ohne Namen, die es offiziell nicht gibt.

Die Ambulanz rast an Autos vorbei, das Martinshorn heult, die blauen Lichter auf dem Dach blinken. Es geht um ein Kind. Mehr weiss der Fahrer Yassar Abu Rejila nicht. Sie sollen es zur Tankstelle an der Schnellstrasse 25 bringen, hat er den Leuten gesagt, die angerufen haben. Das gehe am schnellsten.

Abu Rejila parkt auf dem Kiesstreifen neben der Schnellstrasse, die durch das flache, trockene Land führt. Er öffnet hinten die beiden Türen des Ambulanzwagens – und wartet.

«Da», sagt er, «da sind sie.» Ein silberfarbener Wagen hält. Ein Mann steigt aus, hinten sitzt eine Frau, verhüllt in Schwarz. Auf ihrem Schoss hat sie einen Jungen, vielleicht sechs Jahre alt.

Der Vater hebt den bewusstlosen Jungen aus dem Auto. Abu Rejila hat die fahrbare Liege aus der Ambulanz geholt. Behutsam legt der Vater den Knaben darauf. Die Mutter steht daneben, beobachtet durch den Schlitz ihres Gesichtsschleiers, wie Abu Rejila den Jungen untersucht. Der Knabe ist nicht ansprechbar, aber er atmet und hat keine sichtbaren Verletzungen.

Von weitem hört man das Heulen eines anderen Martinshorns. Es kommt näher, ein zweiter Ambulanzwagen hält. Eine junge Sanitäterin steigt aus, unterhält sich kurz mit Abu Rejila. Gemeinsam heben sie den Knaben auf die Liege der zweiten Ambulanz, die Mutter steigt ein. Weg sind sie. Die beiden Männer bleiben zurück.

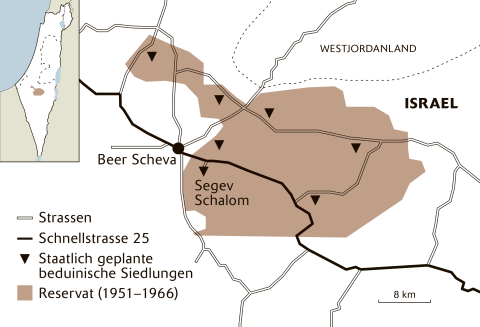

Abu Rejila hat die zweite Ambulanz selber kontaktiert. Sein Job ist es, die Leute aus den verstreuten, schlecht zugänglichen Wüstensiedlungen zu holen. Sein Arbeitsgebiet liegt südlich der israelischen Grossstadt Beer Scheva. Von dort kam die zweite Ambulanz – mit Fahrer, Notärztin und Sanitäterin, die dann das bewusstlose Kind ins Spital brachten.

Die Sonne brennt auf die Schnellstrasse 25. Der Vater hält mit Abu Rejila noch einen kleinen Schwatz. Er erzählt ihm, dass er gar nicht der Vater sei und dass er Mutter und Sohn nicht kenne. Ein Bekannter habe ihn angerufen und ihm gesagt, er solle die beiden aus der Siedlung hierher fahren. Der Junge hatte einen schweren epileptischen Anfall erlitten und ist danach bewusstlos geworden. Mutter und Sohn stammten aus Ägypten und seien hier nur zu Besuch, mehr wisse er auch nicht.

Die Schnellstrasse 25 führt von Beer Scheva ans südliche Ende des Toten Meers. Hundert Kilometer nördlich liegt Tel Aviv, achtzig Kilometer westlich der Gazastreifen, und im Süden beginnt 200 Kilometer entfernt das Rote Meer, dazwischen breitet sich die Wüste Negev aus. Das war das Land der BeduinInnen, sie wussten, wie man in dieser kargen Gegend lebt.

Der 42-jährige Yassar Abu Rejila ist der einzige beduinische Ambulanzfahrer, den es in Israel gibt. An diesem Samstag kommt kein Notruf mehr rein. Eigentlich hätte er auch frei, deshalb trägt er ein gelbes Poloshirt und Jeans und nicht die Uniform der Rettungssanitäter. Doch richtig freie Tage kennt er gar nicht. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche ist er auf Pikett, keine Ferien, niemals entspannt schlafen. Immer kann etwas passieren. Ein Kind wird von einer Schlange gebissen, eine Junge fällt vom Pferd, eine Prügelei, ein Autounfall.

Die Leute in der Gegend rufen immer zuerst Yassar an. Sie nennen ihn das «menschliche GPS». Er navigiert durch die Wüste, findet jedes Haus, auch wenn es keine Strassennamen und keine Hausnummern gibt. Dank seiner Ortskenntnisse hat er manches Leben gerettet, weil er der Einzige ist, der mit der Ambulanz zu den abgelegenen Siedlungen in die Wüste fährt. Der offizielle israelische Rettungsdienst tut das nicht. Er hilft nur dort, wo das Navigationssystem sich auskennt.

Der unwegsame Negev ist ein weisser Fleck auf der Landkarte, und das hat viel mit der Geschichte Israels zu tun. Bevor Israel gegründet wurde, lebten etwa 90 000 BeduinInnen im Negev, vor allem im nördlichen Teil rund um Beer Scheva. Nach der Staatsgründung floh der grösste Teil der Negev-BeduinInnen in die benachbarten Staaten. Nur etwa 10 000 blieben. Die damalige israelische Regierung nötigte sie, sich in einer Art Reservat niederzulassen (vgl. Karte). Das Gebiet unterstand dem Militär, die BeduinInnen durften es nicht verlassen.

Die Regierung betrachtete die beduinischen Stämme als landlose NomadInnen. Sie wollte sie urbanisieren und begann in den sechziger Jahren, im Reservat Dörfer zu bauen. Die BeduinInnen durften sich zwar wieder frei bewegen, sollten aber in eines der Retortendörfer ziehen. Das funktionierte schlecht, weil die Häuser ihren Bedürfnissen nicht entsprachen. Die BeduinInnen wollten ihre Herden nicht aufgeben, doch war in den Dörfern für die Tiere kein Platz. Auch wollten sie weiterhin in ihren grossen Familienverbünden zusammenleben, was in den neuen Quartieren kaum möglich war.

In der Folge stand ein Grossteil der Dörfer lange leer. Die BeduinInnen richteten sich ausserhalb ein und bauten Hütten, Häuser, Ställe. Insgesamt entstanden 48 als «nicht anerkannt» bezeichnete beduinische Siedlungen, in denen um die 60 000 Menschen leben.

Alle Bauten, die nach 1967 errichtet wurden, müssten – laut israelischem Gesetz – eigentlich wieder abgerissen werden. Die BewohnerInnen haben von den Behörden die Aufforderung erhalten, ihre Häuser zu zerstören. Was niemand freiwillig tut. Also fährt jede Woche ein Tross mit PolizistInnen und Radladern vor und macht einige Häuser platt oder zerstört Felder. Die Zerstörungen erzürnen die BeduinInnen sehr, doch bislang wehren sie sich nicht mit Gewalt.

Weil die Siedlungen als illegal gelten, werden sie nicht an die Infrastruktur angebunden: Es gibt keine Kanalisation, keine geteerten Strassen, kein fliessendes Wasser, keinen Stromanschluss, keine Telefonleitungen – und eben auch keinen Rettungsdienst.

Wer zahlt den Ambulanzfahrer?

Fünf Freunde habe er als Kind verloren, nur weil die Ambulanz zu spät oder gar nicht gekommen sei, erzählt Yassar Abu Rejila. Fünf Mal musste er zuschauen, ohne dass er etwas hätte tun können.

Mit Ende zwanzig arbeitete Abu Rejila als Lastwagenfahrer, als er eine Annonce sah, die eine Rettungssanitäter-Ausbildung anbot. Da wusste er sofort, das wollte er werden. Der israelische Rettungsdienst stellte ihm nach der Ausbildung einen Ambulanzwagen zur Verfügung. Einen Lohn zahlten sie aber nicht, mit dem Argument, das müsste die Gemeinde Segev Schalom tun, weil er dort auf Pikett sei und nicht in der Zentrale in Beer Scheva arbeite.

Als in Segev Schalom Wahlen anstanden, versprach die Muslimbruderschaft, sie würde Abu Rejilas Dienste finanzieren, wenn sie die Wahlen gewänne. Sie gewann. Abu Rejila arbeitete, doch bezahlt wurde er nie. Das konnte er sich nicht lange leisten, weil er eine neunköpfige Familie zu versorgen hatte. Er musste den Ambulanzwagen zurückgeben und wieder als Lastwagenfahrer arbeiten. Die Leute riefen ihn trotzdem an, wenn sie in Not waren. Einmal, erinnert er sich, hätten sie ihn wegen einer Gebärenden kontaktiert. Das Kind hatte die Nabelschnur um den Hals. Die Mutter starb, das Kind überlebte zwar, trug aber geistige Behinderungen davon. Hätte er hinfahren können, wäre das nicht passiert. Aber er konnte nicht, und das macht ihn noch heute fertig.

Per Zufall traf Abu Rejila jemanden von Ajeec-Nisped. Die jüdisch-arabische Organisation unterstützt im Negev beduinische Projekte und zahlt nun seit sieben Jahren seinen Lohn. Die dänische Organisation, die im Hintergrund das Projekt mitfinanziert, droht allerdings auszusteigen. Erneut ist ungewiss, wie lange Yassar Abu Rejila für seine Dienste noch entlöhnt wird.

Schiessereien und Geburten

Routiniert fährt Abu Rejila den Wagen über die holprigen Strassen durch die Wüste. Im Durchschnitt werde er zwei-, dreimal täglich gerufen, erzählt er. Gestern Nacht musste er wegen einer jungen Frau ausrücken. Sie habe ein psychisches Problem gehabt, mehr will er dazu nicht sagen. Des Öfteren gebe es auch Schiessereien. «Stammeskonflikte», sagt er, «da bin ich meistens der Erste, der vor Ort ist, wenn es Verletzte gibt. Es ist wichtig zu wissen, worum es im Konflikt geht, sonst gerät man zwischen die Fronten.»

Der Wagen rumpelt ein kleines Tal entlang. Abu Rejila zeigt auf die Häuser auf der anderen Talseite. Dieses trockene Flussbett sei vor kurzem noch ein Morast gewesen, da habe er zu Fuss hinübergemusst. Mit dem Auto habe es schlicht kein Durchkommen gegeben. Er sei wegen eines dreijährigen Kindes gerufen worden, das einen Unfall hatte. Es sei aber alles gut herausgekommen.

Viele Babys hat Abu Rejila schon auf die Welt geholt. Und nein, es sei überhaupt kein Problem, wenn er als Mann einer Gebärenden beistehe. Man kennt ihn, man vertraut ihm. Das sind die schönen Dinge, über die redet er gerne.

In der Einsatzzentrale des Rettungsdienstes in Beer Scheva freuen sich alle, wenn Yassar Abu Rejila auftaucht. Man umarmt sich, plaudert, scherzt. Da herrscht Bewunderung für diesen Mann, der allein mit seiner Ambulanz unterwegs ist. Abu Rejila hört sich das Lob leicht verlegen an. Später gesteht er, er sei müde, würde aufhören, wenn er könnte. Aber er kann nicht, weil keiner übernimmt.

Fabian Biasio ist Fotograf in Luzern und wurde schon mehrmals für seine Arbeiten ausgezeichnet.