An der Grenze zu Mexiko: Tödliche Mauern, schon jetzt

Immer höhere Grenzbefestigungen, ständige Überwachung und Menschenjagd der Border Patrol: Die Militarisierung des US-Grenzgebiets zu Mexiko ist nicht erst seit der Machtübernahme durch Donald Trump und seiner Mauerdiskussion in vollem Gang. Eine Reise durch die Wüste Arizonas.

Da ist er nun, einer dieser Landstreifen, durch die US-Präsident Donald Trump eine bis zu neun Meter hohe Mauer bauen will. Tucson, die nächste grosse Stadt, liegt eineinhalb Autostunden nördlich. Von Sells, einem 2000-Seelen-Dorf und Hauptort des Indianerreservats der Tohono O’odham, ist es immer noch eine gute halbe Stunde Autofahrt bis zur Grenze. 35 Grad im Schatten heiss und staubtrocken ist es an diesem Mittag. Ja, hier kann man tatsächlich die Grenze ganz einfach zu Fuss überqueren. Dabei liegt der nächste offizielle Übergang zwanzig Kilometer östlich. Nur gekreuzte Metallpfosten stehen im Weg und ein löchriger, etwa einen Meter hoher Stacheldrahtverhau. Davor befindet sich eine Sandstrasse. Sie bildet eine Schneise zwischen den mannshohen Büschen und Kakteen und zieht sich scheinbar endlos in die Weite.

Wer auf dieser Sandstrasse vor der Grenze steht, bekommt sehr schnell Besuch. Einsatzwagen der Border Patrol, der US-Grenzpolizei, patrouillieren mit ihren weiss-grünen Einsatzwagen unablässig auf und ab. Die beiden Beamten, die wissen wollen, was der Fremde hier treibt, sind freundlich und gesprächig, ihre Namen wollen sie allerdings nicht preisgeben. Irgendwie scheinen sie auch stolz zu sein, dass sich derzeit JournalistInnen aus der ganzen Welt für sie und ihre Grenze interessieren. «Vier Meilen westlich filmt gerade CNN», weiss der eine. Von der geplanten Grenzmauer hält er nichts: «Sie wird die Leute nicht davon abhalten, hier rüberzukommen», ist er überzeugt. «Die Mexikaner werden mit zehn Meter hohen Leitern bereitstehen.»

Gefährliche Flucht durchs Reservat

«Dort», sagt der andere und zeigt Richtung mexikanische Seite, «gibt es eine Farm, da bekommen die Migranten nochmals zu essen und ihren Wasservorrat.» Tag und Nacht werde versucht, die Grenze zu überqueren. «Vielleicht nicht gerade jetzt, bei dieser Hitze», schränkt sein Kollege ein. Die «Illegalen» seien meistens nicht alleine unterwegs. «Wenn wir eine Gruppe sehen, telefonieren wir in unser Hauptquartier, und die schicken dann einen Helikopter.» Heute hätten sie schon eine Gruppe von zwei Mexikanern, einem Honduraner und einem Guatemalteken verhaftet. Ihre Arbeit sehen die beiden vor allem als Beitrag zum Kampf gegen Drogenschmuggel. Sie sind überzeugt, die MigrantInnen würden von mexikanischen Verbrecherkartellen geschickt.

Plötzlich bellen einige Hunde, die zuvor noch friedlich im Schatten eines Busches vor sich hin dösten. Zwei Kühen ist es gelungen, von Mexiko auf die US-Seite zu kommen. Sie haben sich durch eine Mulde unter dem Stacheldraht gezwängt. Aufgrund des Gebells treten sie jedoch schnell wieder den Rückzug an. Sind es US-Kühe, die sich verlaufen hatten? Oder mexikanische, die nach einem besseren Weideplatz suchen? Man sieht den Kühen nicht an, woher sie stammen, Pässe haben sie keine. Die Männer der Border Patrol interessieren sich nicht für das Spektakel.

Auf der Fahrt zurück nach Sells fallen immer wieder Kreuze auf, die am Rand der Strasse stehen. Sie sind geschmückt mit Plastikblumen. Die Kreuze erinnern an Verkehrstote. Es soll im Reservat viele tödliche Autounfälle geben. Alkoholismus ist ein grosses Problem. Einige einfache Kreuze stehen wohl auch hier wegen der MigrantInnen. Zu einem namenlosen Kreuz hat jemand eine kleine, volle Wasserflasche hingestellt: «Pure Life» von Nestlé.

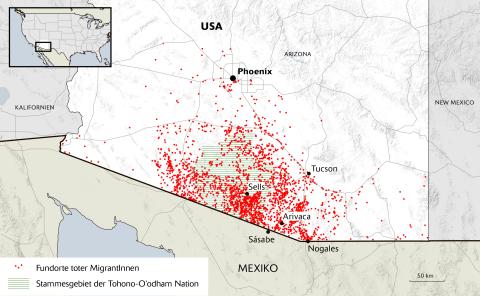

In diesem Gebiet sterben besonders viele MigrantInnen. Nachdem sie die Grenze überquert haben, müssen sie meist mehrere Tage abseits der Strasse durch die Wüste laufen, um sich in Sicherheit zu bringen. Seitdem Mitte der neunziger Jahre die US-Behörden unter Präsident Bill Clinton die Grenzbefestigungen in der Nähe von grösseren Ortschaften massiv ausgebaut haben, sind MigrantInnen, die ohne Bewilligung ins Land reisen wollen, gezwungen, auf Wüstengegenden wie hier auszuweichen. Allein im Grenzgebiet Arizonas sind in den vergangenen sechzehn Jahren über 3000 Leichen von MigrantInnen gefunden worden, wie die nichtstaatliche Organisation Humane Borders dokumentiert hat. Die Organisation trägt den genauen Fundort und, soweit bekannt, den Namen der verstorbenen Person auf einer Karte ein, die im Internet abrufbar ist. Viele sind einem Hitzschlag zum Opfer gefallen oder verdurstet, einige erlagen auch dem Biss einer Klapperschlange. Oft findet man nur noch Knochen. Hunderte werden vermisst. Die Gegend hier Richtung Sells ist einigermassen flach, deshalb als Route populär. Dennoch verletzen sich viele bei ihrem Durchmarsch. Tieffliegende Helikopter der Border Patrol versetzten die MigrantInnen oft in Panik, heisst es in einer Studie von Menschenrechtsgruppen aus Tucson. So würden Gruppen auseinandergerissen, Fliehende würden sich auf dem rauen Gelände Beine aufschlagen und Knöchel verstauchen und oft auch ihren Proviant verlieren. Ihre Überlebenschancen sinken dadurch dramatisch.

Gegen Osten hin ist das Reservat durch einen Gebirgszug begrenzt, ein markanter Gipfel ragt hervor: Es handelt sich um den 2350 Meter hohen Baboquivari, für traditionelle Tohono O’odham der heiligste Ort. Auf den wenigen Strassen im Reservat patrouilliert die Border Patrol. Noch Dutzende Kilometer hinter der Grenze unterhält sie Checkpoints. Durchfahrende müssen sich dort ausweisen, bei Verdacht wird auch der Kofferraum untersucht.

Die Führung der Tohono O’odham kooperiert mit der Border Patrol, sie sieht sie als «Partner» im Kampf gegen «Drogenschmuggel». Die Behörde darf im Reservat Türme aufstellen, von denen aus das Gebiet mit Infrarotkameras überwacht wird. Die indigene Gemeinschaft ist, wie so oft in den USA, geprägt von Armut und Arbeitslosigkeit. Wegen der schlechten Ernährung gibt es unter den Stammesmitgliedern eine rekordhohe Diabetesrate. Das Stammesgebiet der Tohono O’odham reichte einst bis an den Pazifik. Ihr jetziges Reservat ist doppelt so gross wie der Kanton Bern und wird von rund 10 000 Menschen bewohnt. Den Bau der Mauer lehnt die Stammesführung kategorisch ab. Denn immer noch leben Tausende Stammesmitglieder auf der mexikanischen Seite. Viele, die im Grenzgebiet wohnen, überqueren regelmässig die Grenze, um Angehörige zu besuchen oder um an die nächste Wasserquelle zu gelangen. «In unserer Sprache gibt es kein Wort für Mauer», sagt Häuptling Edward Manuel in einem Video, das der Stamm im Kampf gegen die trumpsche Mauer produziert hat. Sein Vize Verlon Jose ergänzt: «Wir wollen uns frei bewegen können. Eine Mauer würde uns massiv einschränken.»

In Arivaca wird geholfen

Jamie Bauer lebt seit rund vier Jahren in Arivaca. Das Dorf mit 400 EinwohnerInnen liegt östlich des Tohono-O’odham-Reservats, auf der anderen Seite des grossen Gebirgszugs mit dem Baboquivari. Die Siebzigjährige kann sich noch gut erinnern, wie sie das erste Mal Kontakt mit einem durchziehenden Migranten hatte. «Es klopfte in der Nacht ans Fenster, zuerst dachte ich, es sei ein Hund. Dann steht da eine Person, ganz verschüchtert, und sagt: ‹Por favor, please, help.›» Es war ein dreissigjähriger Guatemalteke, hungrig, durstig und krank. Offenbar hatte er sich an einer Viehtränke mit verschmutztem Wasser versorgt. «Er musste alles wieder erbrechen, was ich ihm gab.» Bauer rief eine Bekannte an, die Spanisch verstand, und organisierte ärztliche Hilfe.

In Arivaca sind solche Begegnungen keine Seltenheit. Das Dorf ist in diesem Gebiet die erste grössere Siedlung nach der fünfzehn Kilometer entfernten Grenze. Arivaca ist umgeben von Bergen, zur Grenze hin zieht sich ein breites Tal. Die meisten Häuser des Dorfes liegen weit verstreut zwischen Kakteen, Büschen und Grasland. Auf einem Rundgang um das Haus von Bauer stossen wir auf einen durchlöcherten Rucksack, leere Wasserflaschen und einen einzelnen Schuh. Bauer fotografiert die Gegenstände, lässt sie jedoch liegen.

Bauer ist Mitglied einer Organisation in Arivaca, die sich People Helping People (PHP) nennt: Menschen helfen Menschen. «Es ist nicht illegal, jemandem zu helfen», sagt sie. Die Leute, die hier durchkommen, nennen sie in ihrer Gruppe «Walker», Wanderer. Sie geben ihnen zu essen und zu trinken. Wer krank ist, wird in ein Lager in den Bergen gefahren, wo es ärztliche Betreuung gibt. Die Border Patrol weiss von dem Lager und duldet es bisher. Die Gruppe verständigt sich am Telefon mit Codewörtern und nutzt eine App, bei der Mitteilungen nach einer gewissen Zeit automatisch gelöscht werden. Auch in Arivaca ist die Border Patrol allgegenwärtig und patrouilliert durch die Strassen. «Sie haben Waffen und Hunde, die an deinem Auto rumschnüffeln», sagt Bauer. «Wir finden das nicht sehr cool. Wir nennen das Militarisierung.» Die Border-Patrol-BeamtInnen würden seit der Wahl von Trump selbstsicherer auftreten: «Sie fühlen sich jetzt bestätigt.»

Bauer ist in New York aufgewachsen, sie hat jüdische VorfahrInnen aus Deutschland und Polen, die in die USA emigrierten. Jemanden durch einen Checkpoint schleusen würde Bauer nie. Das wird in den USA als Verbrechen bestraft. «Die würden mir mein Auto wegnehmen und mein Haus», ist sie überzeugt. Ihre Organisation betreibt im Dorf ein Informationsbüro. Es ist eine Anlaufstelle für die Bevölkerung, wo es Flugblätter gibt und Broschüren zur Migration und zu den Praktiken der Border Patrol und wo über ein Telefon in Notfällen Einsätze organisiert werden. Man kann sich hier auch Schilder besorgen, die man vor das Haus stellt: «Kein Zugang für die Border Patrol» steht da etwa drauf.

Im Büro der PHP werden Teams zusammengestellt, die die Aktivitäten der Border Patrol überwachen. So fährt eine Gruppe zweimal pro Woche zum nächsten Checkpoint. Auf Campingstühlen schauen die AktivistInnen dann über Stunden zu, wie Vorbeifahrende kontrolliert werden und ob Leute mit brauner Haut besonders streng untersucht werden. Eine der AktivistInnen ist Carlota Wray, eine gebürtige Mexikanerin, die seit dreissig Jahren in Arivaca lebt. «Ich bin es so leid, ständig kontrolliert zu werden», sagte sie jüngst in einem Fernsehbericht. Die erhobenen Daten sind eindeutig: Latinos und Latinas werden zwanzigmal häufiger kontrolliert als andere.

Im Büro der Organisation findet sich ein Flugblatt, das auf die Aktivitäten einer Bürgerwehr aufmerksam macht. Bewaffnete Mitglieder der sogenannten Arizona Border Recon patrouillieren immer wieder in der Gegend und suchen nach Spuren von «Illegalen». Ihre Informationen geben sie dann der Border Patrol weiter. Der Armeeveteran Tim Foley, ihr Anführer, soll kürzlich auch Land in Arivaca gekauft haben. Viele im Dorf befürchten nun, dass er hier eine Art Hauptquartier der Bürgerwehr errichten will.

Die Wasserkanister der Freiwilligen

Vis-à-vis dem Büro steht die einzige Bar des Ortes. Es gibt dort feine Burger. An einer Wand hängen Fotos von verstorbenen DorfbewohnerInnen. Hier trifft sich die Bevölkerung zum Schwatz oder zu einer Partie Poolbillard. Man kommt mit allen schnell ins Gespräch. Die Ansichten zum Thema «Migration und Mauer» variieren beträchtlich. Eine blonde Frau, die in Deutschland aufgewachsen ist, findet es gut, dass Trump die Grenze «sicherer» machen wolle. «In Deutschland haben sie ja wegen der massiven Migration grosse Probleme mit den Türken», will sie wissen. Jamie Bauer sagt, dass sie sich regelmässig mit Frauen treffe, die sehr konservativ seien und wohl sofort die Border Patrol rufen würden, wenn sie einen Wanderer sähen. «Doch sonst sind sie einfach sehr nett.» Mit solchen Leuten würde sie dann eben Gespräche über Politik vermeiden. Arivaca ist, vielleicht weil es so abseits zwischen Bergen und Wüste liegt, ein Anziehungspunkt ganz unterschiedlicher Menschen. In den siebziger Jahren zogen auch einige Hippies hierher, die alternative Wohnformen praktizierten. Bobbie Stratton etwa, die sich auch bei PHP engagiert, lebt seit vierzig Jahren in einem alten Schulbus. Dort hat sie ihre Kinder grossgezogen. Sie befürchtet, dass unter Trump die Militarisierung der Gegend noch zunehmen wird.

An diesem Nachmittag steht in der Bar von Arivaca eine Gruppe Jugendliche um den Tresen. Es sind Freiwillige aus verschiedenen Gegenden der USA, die Wasserkanister an bestimmte Stellen in der Wüste bringen, um Durchziehende mit Trinkbarem zu versorgen. Die Einsätze koordiniert eine Gruppe mit dem Namen «No More Deaths» aus Tucson. Eine 25-jährige Frau ist schon das fünfte Mal hier. Ihren Namen will sie nicht in der Zeitung lesen. Sie hat selber Verwandte, die einst illegal von Mexiko über die Grenze in die USA gekommen sind. Sie ist in Chicago aufgewachsen und hat dort studiert. «Seit Donald Trump Präsident ist, ist die Zahl der Freiwilligen stark angestiegen», sagt sie. Die Gruppe campiert ausserhalb des Dorfes. «Anhand der ausgetrunkenen Kanister sehen wir, dass das Wasser wirklich gebraucht wird», sagt die junge Frau.

In Nogales wird ausgeschafft

Wen die Border Patrol in Arizona aufgreift, der wird zur Ausschaffung nach Nogales gebracht. Die Stadt liegt rund eine Autostunde östlich von Arivaca. Täglich kommen hier Busse der US-Fremdenpolizei Immigration and Customs Enforcement (ICE) an, besetzt mit MexikanerInnen, die über die Grenze geschafft werden. ImmigrantInnen aus anderen lateinamerikanischen Ländern werden mit dem Flugzeug direkt in ihre Heimatstaaten ausgeflogen. Nogales ist zweigeteilt: Der kleinere Teil der Stadt liegt auf der US-Seite und hat rund 25 000 EinwohnerInnen, auf der mexikanischen Seite leben rund 400 000 Menschen. Durch die hügelige Stadt zieht sich ein rund fünf Meter hoher Zaun aus rostigen Metallstreben, zwischen denen man hindurchschauen kann.

Von den USA nach Mexiko zu gelangen, ist einfach. FussgängerInnen benutzen einen kleinen Weg, der an den Zolleinrichtungen vorbeiführt. Kontrollen finden auf beiden Seiten der Grenze keine statt. Im mexikanischen Nogales dominieren nach der Grenze Touristenshops, aber auch viele Apotheken, Arzt- und Zahnarztpraxen. Viele US-AmerikanerInnen lassen sich in Mexiko behandeln, weil es viel günstiger ist als in ihrem Heimatland (siehe WOZ Nr. 22/2017 ).

Vom mexikanischen Teil zurück in die USA zu gelangen ist dagegen eine längere Prozedur. Vor einem Drehkreuz, das in die Abfertigungshalle der US-Grenzbehörde führt, hat sich an diesem Nachmittag eine lange Warteschlange gebildet. MexikanerInnen brauchen ein Visum, um in die USA zu gelangen. Wer schon mal ausgeschafft wurde, ist gesperrt. Irritierend wirkt, dass sich immer wieder Gruppen von Menschen vordrängen, die offenbar glauben, als US-BürgerInnen hätten sie gegenüber den vielen wartenden Latinos einen privilegierten Zugang. Dabei zeigt sich später, dass die meisten der in der Schlange stehenden Latinos über US-Pässe verfügen.

Geschlagen, beleidigt, bestohlen

Die Wartezeiten an der Grenze betragen durchschnittlich über eine Stunde, weiss Olivia Ainza-Kramer, Direktorin der Handelskammer des US-Teils von Nogales. «Die Behörden haben Mühe, Grenzbeamte zu finden, so sind die Schalter oft unterbesetzt.» Dabei sind für Ainza-Kramer die Wartezeiten am Zoll noch das kleinere Problem. Trumps Politik spüre die Stadt ganz direkt. «Jedes Mal, wenn über die Mauer oder ein mögliches Ende des Freihandelsabkommens Nafta diskutiert wird, brechen in unseren Geschäften die Umsätze ein», klagt Ainza-Kramer. Denn auch der US-Teil von Nogales hängt vom Einkaufstourismus ab. Die MexikanerInnen kämen wegen der höheren Qualität der Produkte hierher, sagt sie. Doch immer, wenn Trump eine neue Tirade gegen Mexiko reitet, sinkt der Wert des Peso. Und das wiederum bedeutet, dass die USA für die MexikanerInnen noch teurer werden. Viele Geschäfte befänden sich in einer existenziellen Krise.

Um die Ausgeschafften kümmert sich im mexikanischen Teil von Nogales die Kino Border Initiative. Die katholische Hilfsorganisation ist nach dem Tiroler Missionar Eusebio Kino benannt. Freiwillige der Organisation verköstigen die Neuankömmlinge und befragen sie. Frauen erhalten auch eine Unterkunft. Die Erhebungen des Hilfswerks ergeben laut Mitarbeiterin Joanna Williams, dass rund ein Drittel der von den Border Patrol aufgegriffenen Personen entweder geschlagen, beleidigt oder auch bestohlen würden. Williams setzt sich im US-Teil der Stadt für die MigrantInnen ein. Wer angibt, in seinem Heimatland vor Gewalt geflohen zu sein, müsste eigentlich von den Beamten zwecks näherer Abklärungen der Asylbehörde übergeben werden. «Doch das wird in den meisten Fällen nicht gemacht», so Williams. Natürlich ist auch ein Asylverfahren in den USA kein Zuckerschlecken: Erwachsene Asylsuchende werden über Monate oder gar Jahre inhaftiert, bis ihr Verfahren beendet ist. Ein unentgeltlicher Rechtsbeistand ist nicht vorgesehen. Stellen ganze Familien ein Asylgesuch, müssen die Eltern elektronische Fussfesseln tragen, werden aber nicht eingesperrt.

Ein Teil der Zurückgeschafften würden nach einem kurzen Aufenthalt in Nogales zurück in ihren Heimatort fahren, sagt Williams. Viele kämen aus dem Süden Mexikos, wo man am Tag dreieinhalb US-Dollar verdient. Das Busticket für die Reise erhalten sie vom Hilfswerk. Ein anderer Teil lasse sich in Nogales nieder. Dazu gehörten vor allem solche, die sehr lange in den USA gelebt hatten und im Landesinneren von den Migrationsbehörden entdeckt wurden, weil sie zum Beispiel ein Verkehrsdelikt begingen. «Seit Donald Trump an der Macht ist, werden das immer mehr», sagt Williams. Viele dieser Leute würden bevorzugt in der Nähe der Grenze leben wollen, damit sie von Bekannten und Verwandten aus den USA besucht werden könnten. Ausserdem gibt es im mexikanischen Teil von Nogales auch einige US-Callcenter, die wegen der tiefen Löhne hier sind. Sie suchen Leute, die gut Englisch sprechen. Ein Teil der Ausgeschafften bringen auch ihre Kinder mit. Weil diese in den USA sozialisiert wurden, hätten die meisten grosse Mühe, sich in Mexiko einzuleben.

Eine dritte Gruppe schliesslich würde, kaum angekommen, nach einer neuen Möglichkeit suchen, die Grenze zu überqueren. Meist nähmen sie dazu die Hilfe von Schleppern in Anspruch. So landen sie denn schon bald in einer dieser Gegenden um das Tohono-O’odham-Reservat oder Arivaca, wo man zwar relativ einfach die Grenze überwinden kann, danach jedoch ein lebensgefährlicher Marsch durch die Wüste beginnt.

Längere Strafen, mehr «Patrol»

Wer von der Border Patrol im Grenzgebiet aufgegriffen wurde, wird entweder umgehend zurückgeschafft oder landet wegen «illegalen Grenzübertritts» für dreissig Tage im Gefängnis. Ein republikanischer Gesetzesentwurf, der derzeit im Kongress hängig ist, sieht nach einer zweimaligen Verurteilung bei der dritten Verhaftung gar eine Minimalstrafe von fünf Jahren Gefängnis vor. Die geplante Verschärfung steht im Einklang mit Donald Trumps Wahlkampfversprechen. Ein weiteres republikanisches Vorhaben ist es, die Zahl der Border-Patrol-BeamtInnen von 21 000 auf über 26 000 zu erhöhen. Allerdings sei es schon jetzt schwierig, genügend fähige Kräfte zu finden, sagen ExpertInnen. Zudem dürften die absehbaren Mehrausgaben, wie im Fall der geplanten Mauer, im Kongress auf beträchtlichen Widerstand stossen.

Nachtrag vom 22. Juni 2017: Überfall der Border Patrol

Vergangenen Donnerstag haben rund dreissig bewaffnete GrenzpolizistInnen eine Unterkunft für Flüchtlinge in der Nähe von Arivaca im US-Bundesstaat Arizona überfallen. Das Lager wurde bislang von der Border Patrol geduldet. Darin betreuen HelferInnen der Gruppe No More Deaths «illegale» MigrantInnen, die auf ihrem Weg durch die Wüste krank geworden sind oder sich verletzt haben. Die Beamten nahmen bei der Razzia vier mexikanische Migranten fest. Eine Sprecherin von No More Deaths befürchtet, dass die Verhaftungen eine neue Stufe der Repression gegen die MigrantInnen signalisieren. Wie eine Rekonstruktion der Ereignisse ergeben habe, hat die Border Patrol die Migranten auf ihrem Weg durch die Wüste mit Überwachungskameras verfolgt. Die Beamten hätten nur darauf gewartet, dass die Migranten in die Falle tappen und das Lager aufsuchen würden.

Die USA haben ihre Grenzbefestigung zu Mexiko in den letzten Jahrzehnten immer weiter verstärkt. MigrantInnen ohne gültige Einreisepapiere weichen deshalb für den Übertritt in die USA auf unbewohnte Gegenden in der Wüste aus, wo sie tagelange Märsche durch die brütende Hitze erwarten. Allein in Arizona sind so in den letzten sechzehn Jahren gegen 3000 Menschen ums Leben gekommen.

Daniel Stern