Fischerei: Die vorletzte Forelle

Den Fischen in der Schweiz könnte es besser gehen: Ganze Arten sind vom Aussterben bedroht. Die Fangmengen sinken; gleichzeitig wächst der Hunger nach Fisch. Wie reagieren Schweizer Fischerinnen und Fischzüchter darauf? Eine Spurensuche auf dem Vierwaldstättersee, im Bergfluss und in der Zuchtanlage.

Berufsfischerin Sabina Hofer wartet vor der Ladentür ihres Betriebs in Meggen am Vierwaldstättersee. Durch die Produktionsräume hindurch führt sie in die Wohnung ihres Vaters im ersten Stock. Im Treppenhaus lauert ein riesiger präparierter Hechtkopf mit weit aufgerissenem Maul. Draussen vor dem Fenster ruht der See unter grauem Hochnebel, im Hintergrund tickt behäbig die Wanduhr.

Die Frau ist nicht zu beneiden, denn über der Schweizer Berufsfischerei liegt ein Schatten: Betriebe sterben aus; sie sind in ihrer ursprünglichen Form nicht mehr rentabel. Der Schweizerische Berufsfischerverband (SBFV) verzeichnet seit den neunziger Jahren rückläufige Fangerträge. Die BerufsfischerInnen tragen deshalb eine Forderung an die Öffentlichkeit: Sie wünschen sich mehr Nährstoffe in den Gewässern. Denn diese bestimmen das Nahrungsangebot der Fische mit. Die FischerInnen möchten also, dass das Wasser in den Kläranlagen weniger gut gereinigt wird, als es technisch möglich wäre.

Über die Forderung der BerufsfischerInnen wurde in den letzten Jahren viel berichtet. Doch zu einem echten Diskurs darüber kam es nie. Die wissenschaftliche Position war schon früh klar: So komplexe Ökosysteme wie Seen lassen sich nicht nach Wunsch steuern. Im Zürichsee beispielsweise leben zwar weniger Fische als früher, aber nicht, weil es an Nahrung fehlt. Genügend Nährstoffe wären dort vorhanden, jedoch nur im kalten Tiefenwasser. Durch die warmen Winter findet die Durchmischung mit den oberen Wasserschichten aber immer seltener statt. Der Seegrund leidet sogar an Überdüngung und deswegen an Sauerstoffmangel, womit er zur Todeszone für manchen Fischlaich wird. Gleichzeitig fehlen die Nährstoffe in den oberen Gewässerschichten, was das Wachstum der Fische hemmt. Auch der Schweizerische Fischereiverband, die Dachorganisation, zu der auch der Berufsfischerverband gehört, hat das inzwischen realisiert und im Januar empfohlen, künftig auf Forderungen nach höheren Phosphatgehalten in Seen zu verzichten.

Es sei nicht einfach, die Bevölkerung über die Anliegen der BerufsfischerInnen zu informieren, sagt Sabina Hofer. «Man kommt medial oft als nicht anpassungsfähig rüber – oder gar als bequem.» Auf ihren Betrieb trifft das sicher nicht zu: Hofer arbeitet auch als Intensivpflegefachfrau; im Sommer führt sie im Dreierteam das Megger Strandbad, wo sie nebenbei ihre Fische und andere Produkte aus der Region ans Publikum bringt.

Hofer steht dabei in einem internationalen Wettbewerb. «Fisch gibt es ja immer – irgendwie», sagt sie. In der Schweizer Fischereistatistik ist nachzulesen, dass neunzehn von zwanzig in der Schweiz konsumierten Fischen aus dem Ausland stammen – häufig aus ökologisch wie sozial hoch bedenklichen Fang- und Zuchtindustrien. Und hierzulande steigt der Fischkonsum weiter: Fast acht Kilo Fisch pro Jahr verzehrt die durchschnittliche Bewohnerin dieses Landes inzwischen. Mit Schweizer Wildfang ist dieser Entwicklung längst nicht mehr beizukommen: «Bei uns ist jeder Fisch, der ins Netz geht, schon praktisch verkauft», sagt Hofer.

Vom Boot aus ist auf einer kleinen Anhöhe und in bester Lage eine heruntergekommene Villa zu sehen. «Das war die Fischbeiz schlechthin in Meggen», sagt Hofer. Uneinigkeiten in der Erbgemeinschaft verunmöglichen zurzeit eine Wiederbelebung des Lokals. «Da konnten wir den Fisch zu Fuss ausliefern», erinnert sie sich.

Hofer sagt, ihr Vater habe am Morgen an zwei Stellen noch Bodennetze auslegen lassen. «Die haben gröbere Maschen, damit fangen wir Einzeljäger.» Seit Generationen befischt die Familie Hofer den Vierwaldstättersee. «Wenn wir heutzutage als Fischereibetrieb überleben wollen, dann müssen wir täglich über sechzig Kilogramm herausziehen», erklärt sie. Aber das gibt der See nicht her. Hofer reichert ihre Ladentheke mit Zuchtfisch an. «Das ist gar nicht so schlecht», sagt sie, «denn so gibt es viele Leute, die fragen: ‹Wann gibt es wieder Vierwaldstättersee-Felchen?›» Dann könne man den KundInnen gut aufzeigen, was das Geschäft mit einem Naturprodukt eben mit sich bringe.

Eine Möwe kreist über dem Boot, Sabina Hofer steuert das Netz im Gegenwind an. «Sonst treibt es uns hinein», erklärt sie. Sie trägt medizinische Handschuhe, die schützen gegen Wind und Wasser. «Wenn das Netz voll wäre, würde ich das bereits spüren.» Nach einigen Zügen am Netz kündigt sie einen Hecht an. Kurz darauf zieht sie das etwa sechzig Zentimeter lange Tier ins Boot. Der Hecht wehrt sich mit langsamen, aber kraftvollen Bewegungen. Er hat sich gleich in mehreren Maschen verheddert. Um ihm das Entwirren zu ersparen, erschlägt ihn Hofer sofort mit schnellen Knüppelhieben. «Das gehört eben auch dazu», sagt sie mit gedämpfter Stimme.

In den weiteren Netzen befinden sich keine Fische mehr. «Mein Vater hat am Morgen die Schwebenetze eingeholt, da waren noch ein paar Felchen und Albeli drin.» Das müsse vor der Dämmerung geschehen, da sonst der Kormoran die Beute aus dem Netz stibitze. «Der bleibt mittlerweile auch schon das ganze Jahr.» Nach einer knappen Stunde gehts zurück an Land. Im Schlachtraum filetiert ein Hilfsarbeiter die Felchen. Dann ist der Hecht dran. Nach wenigen Handgriffen hat sich das Wildtier zum Produkt gewandelt. Abends gehe ihr Vater wieder die Netze auslegen, sagt Hofer. Er sei noch beinahe täglich auf dem See. «Irgendwann wird er aber nicht mehr weitermachen. Und ich werde das sicher nicht gleich machen können, von der Kraft her», sagt sie. «Dafür kann ich anderes.»

Abfischen in der Melchaa

In einem Waldstück unweit der Autobahnausfahrt Sarnen Süd steht Louis Küchler inmitten der Melchaa. Der untersetzte Pensionär versinkt bis zu den Achseln in seiner gummierten Wathose. Zusammen mit seinen Kollegen nimmt er an der alljährlichen Abfischaktion der Sarner Seeforelle teil. Auf das Tier angesprochen, gerät der passionierte Angelfischer sogleich ins Schwärmen: «Wenn ich während der Fischereisaison eine wilde Forelle erwische, also nein, dann darf die nicht filetiert werden. Die macht man ganz. Da muss man den Kopf anschauen können. Da hört man das Bachrauschen noch, wenn man die isst. Eine Sünde, eine solche Forelle zu filetieren, da bekäme ich Krach mit der Frau.»

Gewaltige Felswände gehen in schwindelerregender Höhe in Laubwälder über, das mächtige Rauschen der Grossen Melchaa wird nur vom Rattern des portablen Stromgenerators übertönt. Mit diesem groben Gerät wird das Wasser unter Strom gesetzt, um die Fische zu betäuben. Mit normalen Schuhen steht man jetzt besser nicht im Wasser. «Sonst putzt es dir eins!», sagt Küchler und schmunzelt. Die Spannungsanzeige schlägt über 400 Volt hinaus.

Mit dabei ist auch Armin von Deschwanden, der Fischereiaufseher von Obwalden. Das Abfischen sei ein notwendiges Übel, das immer während der Laichzeit im November und Dezember stattfinde, erläutert er. Die Seeforelle sei stark gefährdet, «hinzu kommt noch, dass sie ortsspezifische Ausprägungen entwickelt». Die Tiere werden abgefischt, um daraus sogenannte Besatzfische zu züchten, die dereinst an der Stelle wieder ausgesetzt werden, wo die Elterntiere gefangen wurden.

Vor uns liegt ein Kolk, eine dunkle Vertiefung im Flussbett. Darin vermuten die Männer ein Exemplar jenes scheuen Tieres, das sie einzufangen hoffen. Doch nach dem Stromstoss tauchen nur kleinere Jungtiere auf. Ihre betäubten Körper kippen erst in Oberflächennähe zur Seite, wo das Tageslicht ihr Schuppenkleid aufleuchten lässt. Dann trägt die Strömung die scheinbar leblosen Fische mit sich fort, bevor sie einige Meter weiter unten wieder zu sich kommen. Der Trupp zieht stromaufwärts weiter.

Seeforellen wandern während der Laichzeit die Zuflüsse der Seen hinauf. In den Fliessgewässern suchen sie nach locker-kiesigen Stellen, denn nur dort können sie ihre Laichgruben schlagen, in denen das Weibchen die befruchteten Eier vergräbt. «Das da ist eine kleine Laichgrube», sagt von Deschwanden, als er an einer hellen, ovalen Kiesstelle vorbeigeht, «die können bis zu zwei Meter lang werden und einen halben Meter tief – wie mit dem Bagger ausgekratzt.»

Ihr Laichverhalten wird den Seeforellen zum Verhängnis. Viele Gewässerabschnitte sind kanalisiert, die Wasserstromgewinnung führt zu Schwall und Sunk, Restwasserstrecken oder Geschiebedefiziten. So bilden sich keine geeigneten Sedimentschichten mehr. Von Deschwanden befreit seine Nase von Schnupftabakresten: «Die Schweiz möchte am liebsten keine Atomkraftwerke und keine Windräder. Aber irgendwoher müssen wir ja unseren Strom haben. Ich bin auch froh, dass ich, wenn ich am Morgen aufstehe, aufs Knöpfchen drücken kann und mir im Dunkeln nicht den Grind überall stossen muss.»

Auch die intensive landwirtschaftliche Bewirtschaftung entlang der Gewässer hat direkten Einfluss auf den Lebensraum der Fische. Und schliesslich führt das wärmere Klima zu Problemen: «Wenn ein Hochwasser kommt, dann kann unter Umständen der ganze Laichbestand zerstört werden. Und in den letzten Jahren hat es sich gehäuft, dass wir auch im Winter Hochwasser haben», sagt der Fischereiaufseher.

Doch auch die künstliche Befruchtung und Aufzucht wilder Tiere hat einen Haken: Man umgeht die natürliche Selektion und manipuliert den Genpool der Tiere. Darüber hinaus bleibt die Erfolgskontrolle der Besatzmassnahmen eine Schätzung, da sich Wildfische und jene aus dem Besatz nicht unterscheiden lassen. «Klar, wir nehmen einen künstlichen Eingriff vor», sagt von Deschwanden, «aber dabei beziehen wir auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse mit ein. Es geht uns um den Arterhalt und nicht um Selbstbeschäftigung.» Wünschenswerter als Besatzmassnahmen wäre etwa die Renaturierung der Gewässer. Dem stünden aber die Interessen verschiedener GewässernutzerInnen oder der LandbesitzerInnen entgegen. «Viele Geschäfte, die wir planen, scheitern an Interessenabwägungen oder dem Verlust an Landflächen, den eine Renaturierung meistens mit sich bringt.» Schliesslich bleiben oft nur pragmatische Ansätze wie der Besatz.

Der weitere Aufstieg ist beschwerlich. Auf seichte Stellen folgen plötzliche Tiefen, kleine Wasserfälle rauschen dort, wo angeschwemmtes Holz das Wasser gestaut hat. Von Deschwanden geht dagegen mit einer Motorsäge vor. Noch immer ist keine Forelle gefangen, der ausbleibende Erfolg macht sich in den Gesichtern bemerkbar. Die Helfer leisten Frondienst – wobei sie als Angelfischer natürlich hoffen, während der Fangsaison belohnt zu werden und einmal die «Königin der Schweizer Seefische» an der Angel zu haben.

Nach einer bedrückend engen Schluchtpassage weitet sich das Flussbett wieder. Bei der Vorhut kommt Aufregung auf. Im seichten Wasser hat einer der Männer einen Fisch ausgemacht. Die Gespräche brechen augenblicklich ab, der Generator dreht hoch, es bildet sich ein Halbkreis, sackartige Netze an langen Stangen, sogenannte Kescher, werden ausgerichtet. Wenig später schlängelt sich ein länglicher Fisch in einem Kübel, der Rücken gräulich-grün glänzend wie das Melchaawasser. Von Deschwanden hebt die Forelle an, der Unterkiefer ist hakenförmig nach oben gewölbt: «Ein Männchen.» Der athletisch wirkende Fisch verschwindet für den Abstieg in einem mit Wasser gefüllten Schwimmsack. Noch am selben Tag wird er in eine Aufzuchtanlage in Beckenried gebracht, wo er mit seinem Erbgut zu einer neuen Generation Sarner Seeforellen beitragen wird.

Antibiotikafreie Aufzucht

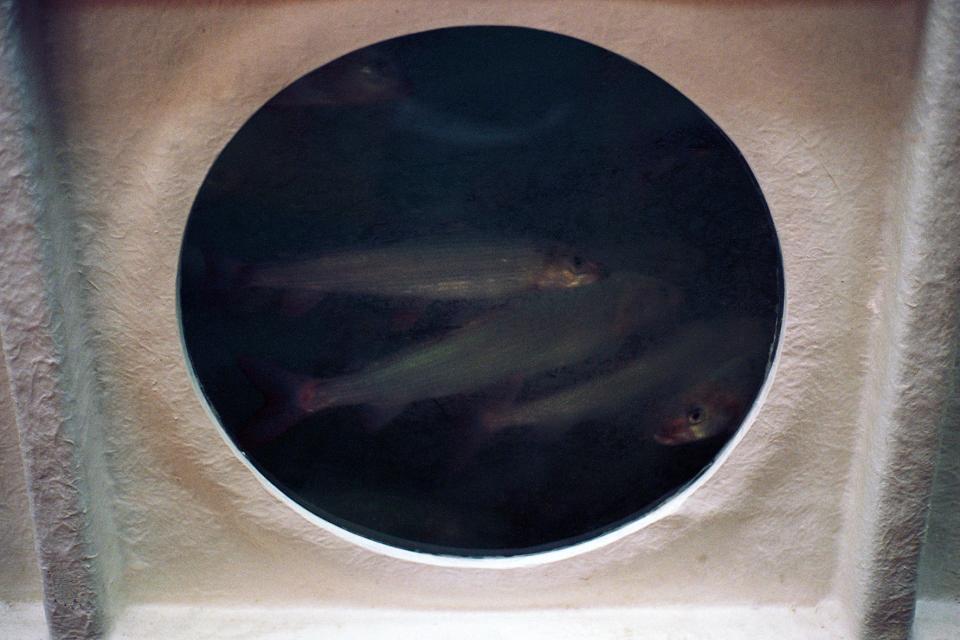

«Die Natur kennt keine Ethik – wir aber schon», sagt Boris Pasini. Er züchtet im aargauischen Sins in einem kleinen Industriegebiet Äschen, Edelkrebse und Bachtellachse. Pasini hat besondere Ansprüche: Seine Firma Edelkrebs AG verzichtet auf Antibiotika und andere Medikamente. Wer jetzt eine besonders natürlich wirkende Zuchtanlage erwartet, täuscht sich: Als Erstes fallen grosse, runde Kessel auf, die keine Einsicht gewähren. Über, unter und zwischen den Kesseln verlaufen zahlreiche Schläuche und Rohre. Das Ganze hat eher den Charme einer Chemiefabrik.

Pasini, ein passionierter Fliegenfischer, setzt sich auch über die Bedürfnisse seines Geschäfts hinaus mit Aquakulturen auseinander. Das Gespräch beginnt denn auch mit den Herausforderungen des Klimawandels. Es geht um versiegende Nahrungsressourcen und um steigende Wassertemperaturen, worauf Forellen und Äschen empfindlich reagierten. Weil sie besonders bedroht seien, gebe er seine Äschen auch frei, um die kantonalen Fischereistellen beim Besatz zu unterstützen, sagt Pasini.

Der Verzicht auf Antibiotika bedeutet in erster Linie, dass die Fische vor Krankheitserregern und Stress geschützt werden müssen. Das geht am besten in einer abgeschlossenen Kreislaufanlage. Pasini sieht die Kargheit seiner Becken durchaus kritisch. Wie sich die Fische fühlten, wisse er nicht. «Im Vergleich zur Natur haben sie es hier aber relativ stressfrei.» Das Umgebungswasser erfülle jederzeit die Ansprüche der Fische. «Es gibt hier keinen Druck von Fressfeinden, keine Badegäste, keine Hochwasser und keine Nahrungsknappheit. In der Natur sieht man in der Regel immer schöne und gesunde Tiere ohne Verletzungen. Das liegt eben daran, dass alle anderen sofort verschwinden. So sterben schwache und verletzte Tiere in Fisch- oder Vogelmägen.»

Es ist Pasini ein Anliegen, dass seine Tiere möglichst wenig durch Menschenhand gestört werden: «Das sind Wildtiere, die ihren natürlichen Fluchtinstinkt während ihres ganzen Lebens bewahren.» Deshalb führt er den ganzen Aufzuchtprozess bei sich in Sins durch. Das müsste er nicht, denn gesetzlich ist es erlaubt, Fische aus dem Ausland zu kaufen. Diese dürfen als Schweizer Fisch verkauft werden, wenn sie einen Grossteil ihres Lebens in der Schweiz verbracht haben oder die überwiegende Gewichtszunahme hier erfolgt ist. Die Aufzucht vom Ei bis zum Speisefisch unter einem Dach sei sehr aufwendig: «Es ist aber diejenige Produktionsform, die am besten kontrollierbar ist», sagt er und gibt zu verstehen, dass die Geschichte hinter den Produkten auch ihren Marktwert hat.

Pasini schwärmt vom Bachtellachs als exzellentem Futterverwerter. Mit der richtigen Temperatur und Lichtsteuerung schaffe der es, pro Kilogramm Futter fast ein Kilogramm Gewicht zuzulegen. «Das sind schon Argumente, die für die Fischproduktion sprechen.»

Trotz dieser guten Kalorienverwertung bleibt die Fütterung problematisch. Die verwendeten Pellets weisen einen Fischmehlanteil auf. So hat die Zucht auch ihren Anteil an der industriellen Befischung der Meere. Darüber hinaus gibt es einen Aspekt, der in der Schweiz kaum beachtet wird: Ethoxyquin. Dieser Stoff wurde früher als Pflanzenschutzmittel eingesetzt. 2011 verbot die EU den Einsatz der Chemikalie bei Pflanzen, die Schweiz zog wenig später nach. Bei der Produktion von Fischmehl darf sie aber weiterhin verwendet werden. Ethoxyquin verhindert dort die Entwicklung hochentzündlicher Gase beim Transport. Der Stoff bindet sich an Fettzellen der gefütterten Tiere und kann so über deren Verzehr ins menschliche Gehirn gelangen. Er gilt als potenziell schädlich für das Erbgut. Erstaunlicherweise gibt es in der Schweiz keinen gesetzlichen Höchstwert für Ethoxyquinspuren in Fischprodukten. Der Wert von 0,05 Milligramm pro Kilo greift ausdrücklich nur bei «tierischen Lebensmitteln von Landtieren». Pasini sagt, Ethoxyquin könne noch immer im Fischfutter vorhanden sein, «aber die Industrie arbeitet daran, eine Alternative zu finden».

Die Edelkrebs AG ist privat finanziert, Pasini ist eines der Gründungsmitglieder. «Fischzucht ist ein Hochrisikogeschäft. Ob man jemals eine Rendite hinbekommt, zeigt sich erst sehr spät», sagt er. Die Bedingungen am Markt änderten sich laufend.

Fische seien empfindliche Tiere und entsprechend anfällig: «Werden die Halteparameter nicht eingehalten, können sie sehr schnell krank werden. Gleichzeitig ist die Palette an vorhandenen Medikamenten sehr begrenzt.» Bevor die Firma auf den Markt trat, erforschte Pasini intensiv die spezifischen Artansprüche der Äsche an einem kleineren Bestand. Denn nur wenn man die richtigen Bedingungen für die Fische ermitteln kann, lässt sich der Einsatz von Antibiotika und anderen Medikamenten vermeiden.

Der Verzicht auf Antibiotika wirkt sich auch vorteilhaft auf die Zuchtform aus. In einer Kreislaufanlage würde der Antibiotikaeinsatz nämlich ein systemspezifisches Problem mit sich bringen: Die Wasseraufbereitung übernehmen Bakterien in einem Biofilter. «Diese Bakterien können durch Antibiotika natürlich geschädigt werden.» Ausserdem könnten sich auch in einer Kreislaufanlage innerhalb weniger Tage Resistenzen bilden, die das eingesetzte Antibiotikum wirkungslos machten, erzählt Pasini. Und irgendwann muss auch in einer Kreislaufanlage das Wasser ausgewechselt werden. Es fliesst in die Kläranlage – und dann in die Flüsse.