Visionärer Klimaroman: «Was geht mich das an?»

Vor hundert Jahren schrieb der Westschweizer Schriftsteller C. F. Ramuz, ausgehend vom Hitzesommer 1921, einen visionären Roman: «Présence de la mort». Im Frühling 2023 wird er erstmals auf Deutsch erscheinen. Exklusiv in der WOZ: die ersten drei Kapitel von «Sturz in die Sonne».

I

Dann kamen die grossen Worte; die grosse Botschaft wurde über den Ozean geschickt von einem Kontinent zum anderen.

Die grosse Nachricht bahnte sich die ganze Nacht durch Fragen und Antworten ihren Weg über das Wasser.

Gehört, allerdings, wurde sie nicht.

Die grossen Worte gingen unbemerkt vorbei, sie trübten nichts in der Luft über den warenbeladenen Schiffen und den weissen Atlantikkreuzern, nichts an dem Himmel, der nur wegen der grösseren Sterne beachtet wurde – und sie gingen, in vollkommener Stille, über die Meeresbrandung dahin.

Jene Nacht, diese Worte, dann die gestellten Fragen und die Antwort auf diese Fragen – nun wird sich alles für alle Menschen so sehr ändern, dass sie sich selbst nicht wiedererkennen werden, aber vorerst ändert sich nichts; alles bleibt so ruhig, so aussergewöhnlich ruhig über dem Wasser, mit der nahenden Dämmerung, und vor ihrer schönen weissen Farbe raucht der Kamin eines grossen Schiffes, das man nicht sieht.

Wegen eines Unfalls im Gravitationssystem stürzt die Erde schnell in die Sonne zurück, strebt ihr entgegen, um darin zu zerschmelzen: Das kündigt die Botschaft an.

Alles Leben wird enden. Es wird immer heisser werden. Die Hitze wird unerträglich sein für alles Lebende. Es wird immer heisser werden, und schnell wird alles sterben. Und trotzdem, noch sieht man nichts.

Noch hört man nichts: Sogar die Botschaft selbst ist verstummt. Was zu sagen war, ist gesagt; Stille.

Es ist Morgen geworden auf dem Meer, wo das Schiff Richtung Horizont hinauffährt, wo es die grosse Steigung aus den vielen kleinen, unterschiedlichen Steigungen nimmt, eine nach der anderen nimmt wie die Ameise ihre Erdfurchen.

II

Bis zu diesem Tag hatte es keine anderen Anzeichen gegeben ausser die extreme Trockenheit. Wir hatten Ende Juli; sie hielt schon drei Monate an. Einige Gewitterregen im Juni, einige fünffrankengrosse Tropfen, die in diesem Monat an gewissen Abenden noch ohne Vorwarnung auf die Pflastersteine vor meinem Haus fielen: Das wars. Das Heu war schön geworden, die Getreideernte gut und üppig. Erst danach wurde die Erde rissig, das Gras vergilbte und wurde knapp.

Man nimmt diese Anfänge zur Kenntnis und dass es, alles in allem, bis Ende Juli keine aussergewöhnlichen Anzeichen gegeben hatte. Draussen noch nichts als Trockenheit und grosse Hitze, das Thermometer stieg zur Mittagsstunde auf 30 Grad, dann auf 32, 34 Grad. Ein wenig litt man schon, aber es war auszuhalten, denn da war diese Schönheit des Himmels, und dann sind wir hier an einem See. Und von hier aus sieht man es kommen, das heisst, man sieht nichts, ausser dass man dieses Himmelsgewölbe vor sich hat, das noch nie so satt gestrichen war, wie wenn die Maler da gewesen sind und zwei, drei Schichten aufgetragen haben, aber ein guter Arbeiter, der ist nie zufrieden, der sagt: «Das reicht nicht.»

Man lebte unter der Schönheit dieses Himmels. Die hohen Stockrosen vertrockneten über der gelb gewordenen Petersilie und den chinesischen Nelken, die sich gar nicht erst geöffnet hatten: Dieser Himmel verdrängte alles. Man sagte: «Ja, es ist wahr, es ist heiss, aber es ist schön!» Man sagte weiter: «Heu hat es ja gegeben, Weizen hat es ja gegeben!» Man sagte: «Es wird doch nur das Gemüse fehlen, man wird halt versuchen, ohne auszukommen … Und dafür wird der Wein gut sein.» Unsere Winzer im Lavaux sollten zufrieden gewesen sein mit ihrem letzten Jahr, angesichts der Versprechen, die man ihnen machte, obwohl es in der Höhe Frost gegeben hatte, wie sie sagen; dafür wird das, was übrig bleibt, gut werden, erstklassig, wie sie auch sagen, wenn es so weitergeht, nur ein paar hübsche warme Niederschläge hätte man gerne gegen Ende August, damit die Trauben richtig fett werden. Und mit schnalzender Zunge: «Wenig, aber erstklassig … Und wenn sich die Preise halten …». Dann sah man erneut zum Himmel auf.

Weil, sehen Sie, ist es sauber genug, lackiert genug, poliert genug, glatt genug? Ist die Farbe satt genug? Über dem kleinen roten Dach des Schuppens und dem runden Holunder, rund um die spitze Stechpalme, über dem Hang zum See hinunter und über dem See, über dem Wasser und über den Bergen. Über mir und über uns. Über uns allen. Und er wirkt so dauerhaft, dieser Himmel. Oh, so dauerhaft! Man sagte sich: «Es ist für immer …» Man muss sich freuen und geduldig sein, die Erschöpfung, die man spürt, wird vorbeigehen, und man ist nicht sehr hungrig, stimmt schon, und man magert etwas ab, aber man kann ja im Herbst wieder zulegen.

Es geht gut! Der Gärtner selbst sagt: «Es geht gut.» Guignet, der Gärtner, ist in diesem Punkt mit den Leuten einig, auch wenn es lästig ist, weil sich für ihn die Frage des Giessens stellt, heute Morgen hat er seinen Wasserschirm wieder mitten in einem Salatbeet aufgespannt, aber der Boden ist bis in die Tiefe von sechzig Zentimetern trocken, und die Erde ist so heiss, dass das Wasser gleich wieder verdampft. Sagt er, während er seinen Strohhut nach hinten schiebt, spuckt, seine Tonpfeife aus der Tasche zieht, seine Tonpfeife stopft und den Gemüsegarten rund um sich herum betrachtet.

Da sind Blumentöpfe, die wegen der Maulwurfsgrillen bis zum Rand in den Boden eingelassen sind.

Da ist auch eine Spatzenfalle. Guignet steckt die Spatzen für seine Katzen in die Tasche.

Wir haben an diesem Morgen noch eine Weile geredet, überhaupt keine Anzeichen, alles ist so schön!

Und nichts als diese Trockenheit, die immer mehr wird. Guignet hatte den Hahn mit dem Wasser vom Lac de Bret aufgedreht; tatsächlich, der Druck in den Leitungen fällt ab: Anstatt des grossen Schirms, der sich vor einem öffnete, gab es nur noch einen kleinen Kreis aus feinem weissem Staub rund um den Schaft.

Es wird jeden Tag ein bisschen weniger; bald nichts mehr! Immer weniger; «also dann», hat Guignet gesagt (der endlich seine Pfeife angesteckt hat, in deren Holm er bläst, weil sie nicht gut zieht), «also, wenn man nicht mehr giessen kann!»

Trotzdem sehe ich mir wieder diesen schönen Himmel an, in dem die eingerollten Blätter eines Flieders hängen.

Unser Savoyen, so sanft und schön, schiebt sich scharf nach vorne; seit mehreren Wochen sieht man es ganz nah, wie wenn das Wetter schlecht wird; aber das Wetter wird nie wieder schlecht.

Neulich in der Nacht fingen gegen zwei Uhr morgens die Läden zu schlagen an, die Fenster klapperten, die Türen rüttelten, die Ziegel flogen von den Dächern.

Ein grosser, heisser Wind stiess durch die Fenster, die man Tag und Nacht offen stehen liess. Ein grosser, heisser Wind, von Süden kommend, stürzte mit seinem ganzen Gewicht von den Höhen der gegenüberliegenden Berge auf uns hinab. Ich bin nachsehen gegangen. Von Wolken keine Spur. Nur diese derart grossen Sterne, derart weiss, dass sie den Himmel ganz schwarz machten. Sterne wie Papierlaternen. Bei diesem Wind wurde einem noch heisser, obwohl er so heftig war, dass er einen rückwärts schob. Und man fing an, Angst zu bekommen, aber man konnte dieser Angst nicht wirklich nachgehen, weil da war es auch schon vorbei. Plötzlich, aber so ganz und gar vorbei, dass man sofort wieder das Ticktack der Uhr auf dem Nachttisch hören konnte.

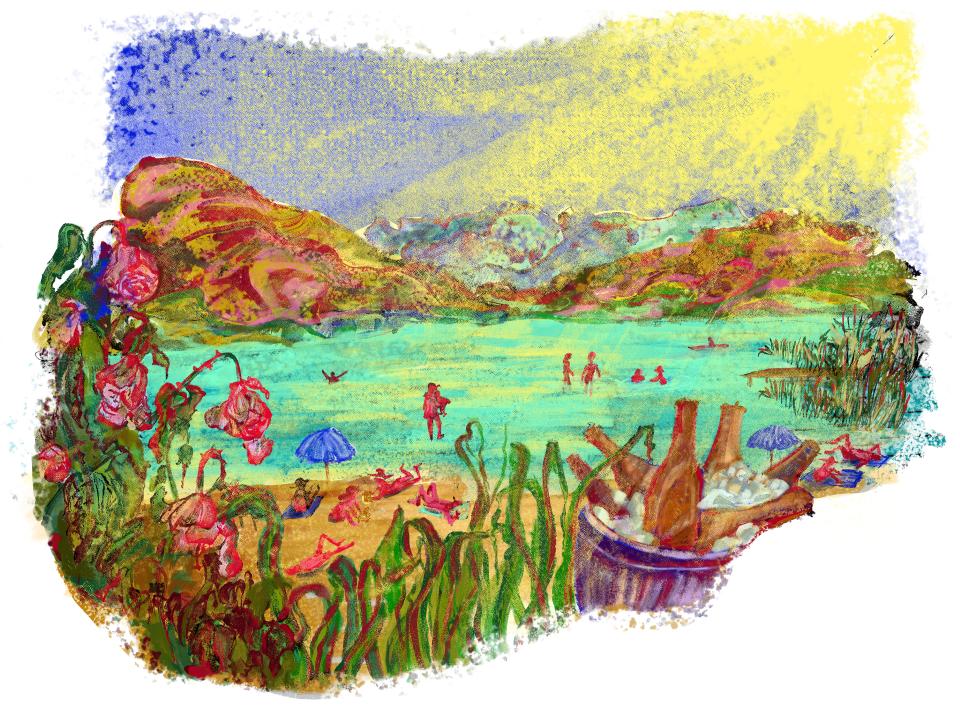

Man geht im See baden. Der grosse Strand ist, wohin man auch blickt, braun vor nackten Leuten.

In einer kleinen Bude verkauft eine Frau Gebäck. Aus einem Holzkübel voller Eis ragen Bierflaschenhälse. Leute, die ihr Lebtag nie gebadet haben, sind gekommen. Auf dem Kiel eines alten Bootes hatte ein kleiner Alter mit seiner Pelerine auf dem Schoss gesessen und ein Buch gelesen. Seine Haut war so weiss, als wäre sie mit Mehl eingerieben. Der Körper des riesigen Fährmannes gleich daneben hatte die Farbe eines zu stark gebrannten Ziegelsteins, das heisst, etwas zwischen Braun, Rot und Schwarz. Kleine Mädchen spielen Rondin Picotin; Frauen tragen Badeanzüge. Der Sand läuft einem wie Wasser durch die Zehen; bunte Scherben, schöne Kieselsteine, rund, flach oder eiförmig. Die Stadt leert sich vollständig, jeden Nachmittag, und man sieht sie auf alle möglichen Arten hinuntersteigen, zu Fuss, mit der Strassenbahn, mit der Standseilbahn, mit dem Fahrrad, zur Frische, zum Wohlgefühl – wie auch heute wieder zwei dicke Prostituierte, die bis zum Hals brav im Wasser sitzen, mit ihren Blumenhüten auf dem Kopf.

Kinder sind herbeigeschwommen und auf die Ruder der vorbeifahrenden Dampfschiffe geklettert.

Man sieht, dass die Dampfschiffe voll von Leuten sind, die es mögen, im Schatten des Drillichzelts gegen den Wind zu fahren.

Diese grossen weissen Maschinen mit ihren drehenden Schaufelrädern und einem Kamin, der raucht, wie wenn man beim Matratzenmacher die Rosshaare verzupft.

III

Und da fing sich also diese Nachricht zu verbreiten an, zunächst von den Redaktionen nur ungläubig aufgenommen – und dann auf die Titelseite der Zeitungen gehoben, gehisst wie schwarzweisse Fahnen, Trauerfahnen.

Bei uns allerdings hatte das in den ersten Tagen keine grossen Auswirkungen. Hier bei uns hat man nicht viel Vorstellungskraft.

Da ist die Stadt, die sich dort oben über ihre drei Hügel zieht, sie liess weiterhin, in mehr oder weniger grosser Zahl, die mehr oder weniger weit auseinanderliegenden Stundenschläge ihrer Uhren zu uns herabrollen.

Dieser Vorort, wo ich bin, nicht weit vom See, ist noch immer eher recht ländlich, auch wenn es viele Neubauten gibt. Die Abendzeitung kommt kaum vor sechs Uhr, und sie wird zuerst von den Frauen gelesen, denn die Männer sind noch nicht von der Arbeit zurück. Heute Abend sind es 36 Grad im Schatten, trotzdem nicht das geringste Anzeichen eines Gewitters, nicht eine dieser dicken, weissen, schäfchenhaften oder glatten, keine dieser schieferigen oder schwarzen Wolken, und auch nicht diese Schwere der Luft, die schlechtes Wetter ankündigt. Das Licht ist noch kein bisschen weisser, es scheint sogar goldener über diesen Stimmen, die von unten kommen. Das Blau des Himmels ist blauer geworden, wenn das überhaupt möglich ist. Und alles geht seinen gewohnten Gang. Im Café trinkt man, im Lebensmittelladen wiegt man den Zucker und in der Bäckerei das Brot (wie immer). Und vielleicht geht um den Rest der Welt schon ein grosses Gerücht: Hier kommt nur die Strassenbahn gemächlich angefahren; sie hat vor dem Café gehalten. Da der Wagen leer ist, gehen die Angestellten noch einen trinken.

Eine Frau lehnt sich aus dem Fenster: «Haben Sie es gelesen?»

Die Stimme einer Frau aus dem unteren Stock: «Nein.»

Im dritten Stock sieht man den oberen Teil der weissen, nicht richtig zugehakten Bluse der Frau, die die Frage gestellt hat, aus dem Fenster schauen; sie hält die Zeitung in der Hand. Sie liest die Nachricht vor. Die Frau von unten kippt den Kopf nach hinten, zieht dabei ein kleines Mädchen an sich heran, dem sie die Haare für die Nacht kämmt, während sie unablässig mit den Fingern durch die langen blonden Strähnen streicht.

Und die Frau von oben, die fertig gelesen hat, zeigt auf die Stelle, wo es gedruckt ist, aber die andere: «Was geht mich das an?»

Am Anfang ist der Erfinder einer Idee mit seiner Idee allein. Die Nachricht wird mit Gleichgültigkeit und Lächeln empfangen. Über den mehr oder weniger nah beieinanderliegenden Dächern bricht ein Abend wie jeder andere an. Es ist der Moment, da die Badenden, nachdem sie noch ein letztes Mal mit beiden Händen aufs Wasser geklatscht und ihr Stück Marseiller Seife in die gestreifte Badehose geklemmt haben, wieder hinaufgehen. Die Schultern brennen ihnen unter den Hemden, die Frauen haben scharlachrote Nacken und Arme, deren Farbe von den Musselinärmeln kaum abgeschwächt wird. Da sind Mütter, die sich verspätet haben und den Wagen mit dem jüngsten ihrer Kinder vor sich herschieben, während die anderen zu folgen versuchen, so gut sie können. Gleich kommt der Mann nach Hause. Vielleicht ist er schon zu Hause. Schnell, schnell in der Sonne, die rot geworden ist, erst orangerot, dann rotrot, dann schwarzrot.

Man muss am Bauernhof vorbei. Man sieht, wie im Innenhof die abendliche Arbeit verrichtet wird, so wie immer. Zwei oder drei Männer, einer davon der Meister; sie gehen hin und her. Sie stellen sich nichts vor, das über sie hinausgeht. Sie halten die Beständigkeit der Dinge für so beständig, dass sich diese niemals ändern wird.

Die Schubkarre dreht ihr einziges Rad, so, wie sie es schon gestern gedreht hat, und so, wie sie es auch morgen drehen wird. Das Rad der Schubkarre quietscht. Die Kuh, die am nächsten bei der Stalltür steht, kann man vom Weg aus sehen. Da sind die roten Fensterläden. Die Tür des Schuppens ist rot. Da ist eine alte Tanne, die krumm an der Ecke des Schuppens steht.

Und doch ist auch dort die Zeitung angekommen. Eine kleine magere Frau, den Körper ganz schief in einer grauen Drillichbluse, trägt am Arm einen Weidenkorb, ohne zu wissen, was in diesem Korb ist. Darin liegt die zusammengefaltete Nachricht, daneben dieselbe, ebenfalls zusammengefaltete Nachricht. Sie legt sie vor jede Tür. Auf der alten, grün gestrichenen Bank an der Scheunenwand beginnt der Meister, der sein Tagwerk beendet hat, zu lesen: Er hat es nicht verstanden, es ist zu gross. Das ist nicht für uns, es ist zu gross. Unsere Welt ist so klein. Unsere Welt geht so weit, wie unser Auge reicht. Der Meister, der zu Ende gelesen hat, schaut sich um, am Anfang vielleicht mit einer leichten Unruhe; die Unruhe geht wieder.

Man müsste sich den Himmel vorstellen können, die Gestirne, die Kontinente, die Ozeane, den Äquator, die zwei Pole. Aber man stellt sich nichts vor ausser sich selbst und was um einen selbst herum ist. Ich strecke die Hand aus, ich berühre. Der Meister legt die Zeitung auf die Bank, zieht seine Uhr hervor, sieht die Zeit auf seiner Uhr. Er spürt nur, dass der Hunger kommt.

«Sturz in die Sonne»

Am Anfang steht eine wissenschaftliche Entdeckung: Die Erde hat ihre Bahn verlassen und stürzt der Sonne entgegen. Die Menschen am Genfersee wollen das erst nicht glauben und erfreuen sich am schönen Wetter. Aber schnell wird klar, dass es kein Entkommen gibt …

1922, als Ramuz den Roman unter dem Titel «Présence de la mort» (Gegenwart des Todes) veröffentlichte, wusste er noch nichts von der Klimakatastrophe. Doch das Bild, das er, basierend auf dem Hitzesommer 1921, zeichnet, liest sich wie eine Prophezeiung. Die hochverdichtete Sprache erinnert zuweilen an ein Gedicht, die krasse Schnitttechnik an das Kino seiner Zeit.

Die kühne Form mag mit ein Grund dafür gewesen sein, warum der Text zu Ramuz’ Lebzeiten nicht die gewohnte Resonanz fand. So darf die Erstübersetzung von Steven Wyss, die im Mai 2023 im Limmat-Verlag erscheinen wird, als Sensation bezeichnet werden. Zu verdanken ist die Entdeckung dem Museum Strauhof in Zürich, das bei Recherchen für die Ausstellung «Climate Fiction» auf den Text stiess, der 75 Jahre nach Ramuz’ Tod seit kurzem rechtefrei ist.

C. F. Ramuz: «Sturz in die Sonne». Roman. Aus dem Französischen von Steven Wyss. Limmat Verlag. Zürich, Mai 2023. Circa 200 Seiten. 28 Franken.

Eine Besprechung zur Ausstellung «Climate Fiction» im Museum Strauhof lesen Sie auf Seite 25 («Nur einer ist optimistisch»).