Kenia: Wem gehört das Land?

Die lokale Bevölkerung könne von Tourismus und Artenschutz profitieren, verspricht eine Stiftung, die in Kenia Schutzgebiete managt. Doch ein Besuch zeigt: Es gibt grosse Konflikte im Gebiet.

Wilson Lerantillei rührt mit einem Holzstock in der Tränke. Vor einigen Monaten starb hier ein älterer Herr, der sich nicht schnell genug vor den Elefanten in Sicherheit bringen konnte. Leider kein Einzelfall. «Diese Tränke lockt regelmässig die Elefantenherden auf die Strasse», sagt Lerantillei, während er Algen aus dem Zementtrog fischt und in den Sand wirft.

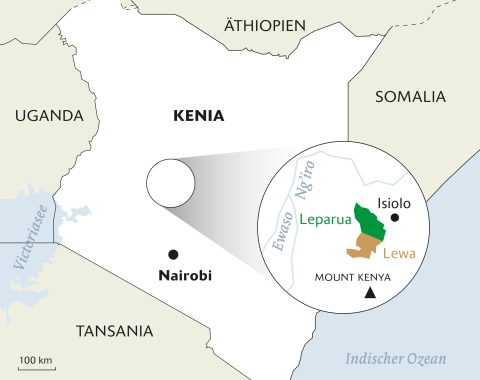

Die Tränke steht an einer von Akazien gesäumten Landstrasse, die dem Lauf des Leparua folgt. Dessen Flussbett schlängelt sich durch eine Hügellandschaft mit kargen Sträuchern, zwischen denen lose verteilt die Häuser einer Maasai-Gemeinschaft stehen. In Leparua, wie auch das Dorf heisst, leben etwa 2000 Menschen, gemäss Selbstbeschreibung gehören sie der Gruppe der Ndorobo-Maasai an.

Seit mehreren Jahren fällt hier kaum mehr Regen, der Leparua ist ausgetrocknet. An manchen Abenden steigen die Elefanten vom Hügel zur Tränke herunter, dann blockieren sie stundenlang die Strasse, manchmal die ganze Nacht. Lerantillei zeigt mit dem Holzstock den Hang hinauf. «Dort oben würden die Elefanten genauso gerne trinken, und sie kämen dann auch nicht auf die Strasse runter, wo sie die Leute verängstigen», sagt der 41-jährige Familienvater. Er fragt sich, warum die Tränke nicht längst versetzt wurde. «Die Leute im Dorf haben den Eindruck, dass sie hier steht, um sie zu vertreiben.»

Die Schutzgebiete Leparua und Lewa

Hinter der Tränke an der Dorfstrasse steckt keine böse Absicht. Im Gegenteil. Sie wurde im Rahmen eines Wohltätigkeitsprogramms des südlich benachbarten Lewa-Schutzgebiets hier platziert, als eine Wasserleitung zur Primarschule weiter oben auf dem Hügel gezogen wurde. Ziel war es, die Elefanten von den Gärten der Dorfbewohner:innen fernzuhalten. Zwar fressen sie jetzt keine Ernten mehr weg, dafür kommt es entlang der Strasse zu tödlichen Aufeinandertreffen. Ein klassisches Beispiel dafür, dass humanitäre Hilfe auch unbeabsichtigte Resultate haben kann.

Leparua liegt am Übergang zwischen den nördlichen Ausläufern des Mount Kenya, dem mit fast 5200 Metern zweithöchsten Bergmassiv in Afrika, und den weiten Trockensavannen Nordkenias. Vor rund hundert Jahren verwies die britische Kolonialregierung die Mehrheit der hier ansässigen Maasai aus dem fruchtbaren Hochland in Reservate im Süden des Landes, um für die Agrarwirtschaft der Siedler:innen Platz zu schaffen. Einige Maasai-Gemeinschaften blieben trotzdem, andere schlichen sich im Lauf der Zeit zurück. Mit ihrer halbnomadischen Lebensweise sind sie aber unter grossem Druck; die Klimaerhitzung und demografische Veränderungen lassen das verfügbare Weideland schrumpfen, Konflikte zwischen einzelnen Gruppen und auch mit Wildtierpopulationen nehmen zu. Die Maasai werden immer mehr zur Sesshaftigkeit gezwungen. Kipsoi Ole Kitonga, einer der Älteren im Dorf, erinnert sich an Zeiten, als die Tiere während der Trockenzeit auch im Lewa-Gebiet grasen durften: damals, als das Land dort noch nicht eingezäunt und rund um die Uhr überwacht war.

Im Namen des Nashorns

Entlang einer Krete ist von blossem Auge eine feine schwarze Linie zu erkennen. Ein Wall aus losen Steinen, der die Grenze zwischen Leparua und Lewa markiert. Die einfache Konstruktion sorgt dafür, dass die Nashörner nicht ausbüchsen: Während Elefanten den niedrigen Steinwall behände übersteigen, sind die Beine der Nashörner dafür zu kurz. Sie sollen in Lewa bleiben, einem renommierten Vorzeigeprojekt für einen zwar militarisierten, aber gesellschaftlich abgestützten Schutz von vom Aussterben bedrohten Spitz- und Breitmaulnashörnern. Das Konzept heisst «Community Conservation»: Es verspricht sozialen Aufschwung durch Bildung, Kleinkredite und die Teilhabe an international ausgerichtetem Safaritourismus.

Das Lewa Wildlife Conservancy erstreckt sich über eine Fläche, die so gross ist wie der Kanton Zug. Im Umland sind die Narben der Kolonialgeschichte noch immer überdeutlich sichtbar: eingezäunte Ländereien mit Monokulturen für die Exportwirtschaft, nur eine Stunde Autofahrt entfernt die britische Militärbasis von Nanyuki. Durch den bewachten Haupteingang gelangt man ins Schutzgebiet, wo die Safariidylle wartet: Entlang der Sandpisten grasen Gazellen und Zebras, flanieren Strausse. Vögel zwitschern. Laublose Bäume in verschiedenen Schieflagen wirken, als wären sie mit Bedacht platziert worden. Die Netzgiraffen lassen sich von den Besucher:innen nicht beim Fressen stören.

Und mittendrin die Büros des Lewa-Schutzgebiets, diskret in die Landschaft eingepasst. Die Fassaden der kreisförmigen Anlage sind braun getüncht; hier wird optische Zurückhaltung zelebriert. Unter einem Torbogen hängen ausgebleichte Fotos, darauf zu sehen die verstorbenen Pionier:innen von Lewa: David Craig, der Gründer des Schutzgebiets, und die englische Nashornexpertin Anna Merz. In den achtziger Jahren richteten die beiden hier die erste Nashornauffangstätte ein – auf dem Privatland der Familie Craig-Douglas, die in den zwanziger Jahren aus Grossbritannien hergekommen war, um in der Siedlerkolonie eine Rinderfarm aufzubauen.

Ian Craig, dritte Generation, erweiterte die Auffangstätte 1995 zu einem vollständig privat finanzierten Schutzgebiet, das seit 2013 zum Unesco-Weltkulturerbe rund um den Mount Kenya gehört. Er trägt das Erbe der kolonialen Eliten, von privilegierten Grossgrundbesitzer:innen – und er wandelte sich in den Neunzigern, als die Grosstierwilderei in Kenia Höchststände erreichte, vom professionellen Jäger zum Bannerträger des Nashornschutzes. In der Gegend kursieren unzählige Anekdoten über den Siebzigjährigen, die ihn als graue Eminenz der neokolonialen Machtballung erscheinen lassen. Seine Nähe zu mächtigen Institutionen ist bekannt, etwa zum britischen Königshaus; Prinz William pflegt eine persönliche Beziehung zu Lewa. Der Bevölkerung ist nicht entgangen, dass hohe Staatsbesuche oft einen Abstecher hierher beinhalten.

Ian Craig empfängt in seinem Büro, aber er hat nicht viel Zeit. Er steckt mit seinem Team gerade mitten im Jahresabschluss. Der mächtige und bestens vernetzte Grossgrundbesitzer pflegt das Understatement; die dunklen Räumlichkeiten sind kahl eingerichtet, er spricht leise, und auf adrette Kleidung legt er offensichtlich keinen Wert. «Ich arbeite für die Community», sagt er mehrmals, um seine Vision zu beschreiben. Er ist hier aufgewachsen, er kennt die Maasai-Gemeinschaften in der Nachbarschaft. Er weiss, dass für das langfristige Überleben von Grosswild eingezäunte Schutzgebiete allein nicht ausreichen. Es braucht umfassende Lösungen, um Überweidung, Konflikte um knapper werdende Ressourcen und grassierende Viehdiebstähle gleichermassen einzudämmen.

So fliessen heute 65 Prozent der Einnahmen im Schutzgebiet in Entwicklungsprogramme. Nicht nur Wasseranschlüsse werden finanziert, auch 23 Schulen und vier medizinische Einrichtungen werden unterstützt. Das Jahresbudget des Lewa-Schutzgebiets beläuft sich auf rund acht Millionen Franken, die zu einem Drittel aus dem Tourismus stammen, dem zweitgrössten Wirtschaftszweig Kenias, gleich nach der Exportlandwirtschaft. Rund 1,5 Milliarden Franken werden damit jährlich umgesetzt, über einer Million Menschen soll er Arbeitsplätze bieten. Lewa ist ein Rückzugsgebiet für alle, die sich ein Bett in einer der luxuriösen Fünfsternelodges leisten können. Kostenpunkt für eine Übernachtung: zwischen 600 und 1000 Franken, etwa die Hälfte eines durchschnittlichen Jahreseinkommens in Kenia. Zwei Drittel des Budgets stammen in Lewa allerdings aus Spenden. Daran beteiligt sich auch der Zoo Zürich, der im Rahmen einer Partnerschaft schon mehrere Millionen Franken an den Unterhalt des Schutzgebiets und an dessen Entwicklungsprojekte gezahlt hat (vgl. «Störfaktor Mensch?» im Anschluss an diesen Text).

Craigs Ambitionen beschränken sich nicht auf Lewa. 2004 hat er den Northern Rangelands Trust (NRT) ins Leben gerufen: eine Stiftung, die unter Einsatz von Kapital und Konzeptarbeit aus reichen westlichen Ländern sozialen Aufschwung in der Region verspricht. 43 Schutzgebiete gehören mittlerweile zum NRT. Die Idee: Gemeinschaften von Hirt:innen sollen Wege eröffnet werden, um von ihrer nomadischen Lebensweise in die Sesshaftigkeit zu wechseln, in eine «moderne» Marktwirtschaft einzutreten. Eine wesentliche Rolle spielt in diesem Modell der Safaritourismus. Ganze Landabschnitte innerhalb eines Schutzgebiets werden exklusiv für Wildtiere reserviert – und für die Besucher:innen, die sie beobachten wollen. Daneben werden eingegrenzte Weideflächen bereitgestellt, die die Hirt:innengemeinschaften nach strengen Rotationsprinzipien nutzen dürfen.

Das Modell zieht viel finanzielle Unterstützung aus Nordamerika und Europa an, international vernetzte Umweltschutz- und Entwicklungsorganisationen bringen sich ein. Auch von der US-Behörde USAid und der EU fliesst Geld, und als weltweit erste Savannengebiete beziehen vierzehn NRT-Mitglieder als «CO₂-Senken» Kompensationszahlungen aus dem internationalen Emissionshandel. Arten-, Umwelt- und Klimaschutz, Teilhabe der lokalen Gemeinschaften, wirtschaftlicher und sozialer Aufschwung – und all das, ohne die kolonial begründeten Besitzverhältnisse anzutasten. Eine Erzählung, die sich gut verkauft.

Die Ökolodge nebenan

Auch Leparua gehört zum NRT-Verbund, eigentlich sollte das Modell auch den Menschen hier zum Erfolg verhelfen. Wilson Lerantillei aber findet nachts keinen Schlaf. An einem Samstagmittag Anfang Dezember, es war Markttag, fielen entlang der Strasse nach Isiolo, der nächstgelegenen Kleinstadt, Schüsse. Ein Hirte musste schwer verletzt ins Spital, angeblich war er ins Weideland einer anderen Bevölkerungsgruppe eingedrungen. Und nur wenige Wochen später wurde in der Region erneut auf eine Gruppe von Hirtenjungen geschossen.

Im Leparua-Schutzgebiet sind gemäss Angaben des Northern Rangelands Trust fünf verschiedene Bevölkerungsgruppen wohnhaft. Auf einer Konfliktkarte ist Leparua als Brennpunkt eingezeichnet. Die Lage habe sich verbessert, seit Wildhüter:innen in der Gegend auf der Wache seien, sagt Lerantillei, aber gelöst seien die Landkonflikte noch lange nicht. Auch er selbst, Vater von drei Söhnen, kämpft seit vielen Jahren erfolglos um Landrechte.

Für seine Dorfgemeinschaft klang es wie ein Heilsversprechen, als gegen Ende der nuller Jahre Pläne für ein autonomes Schutzgebiet aufkamen. Die Leute hatten schliesslich mitbekommen, wie im benachbarten Il Ngwesi, wo manche Verwandte haben, auf der ersten gemeinschaftlich betriebenen Ökolodge illustre Gäste aus Europa einkehrten. Also wollten sie sich auf demselben Weg die Rechte auf ein Stück Land in den Hügeln entlang des Leparuaflusses sichern. Das Konzept des NRT sah aber vor, dass sie das Schutzgebiet gemeinsam mit anderen Bevölkerungsgruppen gründen mussten – und dass es entsprechend um ein Vielfaches grösser werden sollte. Trotz vieler Uneinigkeiten wurde 2011 unter dem Namen Leparua ein neues NRT-Schutzgebiet mit 342 Quadratkilometern Fläche registriert, das ist grösser als der Kanton Schaffhausen.

Es habe überhaupt nicht funktioniert, resümiert Lerantillei, der das Schutzgebiet selbst während fünf Jahren leitete. «Was ist denn ‹Schutz›?, müssen wir uns fragen. Einst haben wir die Landschaft durch unsere Lebensweise gepflegt, solange wir noch genug Land hatten.» Andere Gruppen hätten aber andere Pläne verfolgt als die Maasai, die aufgrund ihrer traditionellen Lebensweise ein engeres Verhältnis zur Umwelt pflegten. «Die einen fällen die letzten Bäume innerhalb des Schutzgebiets, um Holzkohle herzustellen, andere graben den Sand im Flussbett und Steinbrocken ab, die sie dann als Baumaterialien in der Stadt verkaufen.» Im Vorstand habe es andauernd Streitereien gegeben. Und bei jeder Sitzung im NRT-Hauptquartier – es befindet sich am selben Ort wie die Lewa-Büros – habe er darauf hingewiesen, dass es diesen Leuten schlicht an Alternativen fehle, um ihre Kinder zu ernähren.

Während lokale Gemeinschaften in zwölf anderen Schutzgebieten heute Lodges betreiben, teils als Besitzer:innen, teils als Angestellte oder Pächter:innen, ist dieser Traum in Leparua geplatzt. 2018 ist Lerantillei desillusioniert abgetreten. Und die neue Leitung musste 2021 zurücktreten, nachdem sie die ersten Zahlungen aus dem Emissionshandel veruntreut hatte. Das ist auch der Grund dafür, dass die Elefantentränke in Lerantilleis Dorf bis heute Menschenleben gefährdet: Eigentlich hätte sie versetzt werden sollen, aber das Geld dafür ist verschwunden.

Um ihren Boden kämpfen die Maasai in Leparua auf zunehmend verlorenem Posten. Seit 2016 ist der kommunale Landbesitz im Community Land Act geregelt, der auch Fälle historischer Landenteignungen bereinigen soll; die Causa Leparua mit ihrer komplizierten, historisch gewachsenen Überlappung von Nutzungsrechten und Landansprüchen bleibt aber hängig, aufgerieben in den Mühlen des zuständigen staatlichen Steuerungsausschusses. Auch das Ministerium für Nutztierhaltung und das Militärdepartement, das im Schutzgebiet bereits einen Übungsplatz betreibt, verfügen über Ansprüche.

In den Augen von Wilson Lerantillei ist die Sache aber weit weniger kompliziert. «Du kannst alle hier fragen, was sie sich am meisten wünschen», sagt er, «und sie werden dir antworten: Wir wollen unser Land.» Solange die alten, verworrenen Probleme rund ums Landrecht nicht gelöst seien, lasse sich das NRT-Modell mit all seinen Verheissungen hier nicht umsetzen.

Chaos als Alternative?

Westliche Regierungen, Umweltorganisationen und Medien mögen den Northern Rangelands Trust noch so begeistert als lokalen «Game Changer» loben – in Kenia selbst spaltet er die Öffentlichkeit. Die Kritik kommt in unterschiedlichster Form daher, sie reicht von wilden Verschwörungstheorien bis zu fundierten akademischen Studien. Doch sie hat einen gemeinsamen Nenner: Die einflussreiche Stiftung schaffe im Namen des Grosswildschutzes ein Machtgefälle, das Keile in bereits fragile Gesellschaften treibe – und so bestehende gesellschaftliche Institutionen unterwandere. Auch «Community Conservation», wie es der NRT praktiziert, kann die anhaltenden Folgen der kolonialen Landenteignungen nicht kompensieren.

Die beiden NGOs Survival International aus Grossbritannien und Oakland Institute aus den USA werfen dem NRT sogar Green Grabbing vor: Landenteignung durch militarisierten Wildschutz. Sie argumentieren, dass kommunale Ressourcen sukzessive privatisiert würden, wobei eine kleine lokale Elite vom Tourismus profitiere, der Grossteil der Menschen hingegen leer ausgehe.

Darüber hinaus gab es Vorwürfe, dass mobile Sicherheitseinheiten zur Bekämpfung der Wilderei auch schon in bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen einzelnen Bevölkerungsgruppen involviert gewesen seien, bei denen unbeteiligte Zivilist:innen zu Tode kamen. Die Geldgeber des NRT veranlassten in der Folge eine Sorgfaltspflichtsprüfung; die Vorwürfe wurden weitgehend entkräftet, Anpassungen der Sicherheitsstrategie aber dennoch empfohlen. Was sagt Ian Craig zu den Vorwürfen? Er dreht sie einfach um: «In Nordkenia ist Gewalt alltäglich», so der NRT-Gründer. Man sei mit dem Projekt zwischen die Fronten der lokalen Clanpolitik geraten, dabei seien sogar schon Angestellte getötet worden. Zudem gebe es Führungspersonen in Dorfgemeinschaften, die NRT-Entwicklungsprojekte gezielt instrumentalisierten, um selbst als Wohltäter auftreten zu können. Sein Fazit: «Wenn wir nicht hier wären, wäre Chaos die Alternative.»

Wenn die sozialen Institutionen verschwinden

Im Schutzgebiet nebenan, in Leparua, wächst Wilson Lerantilleis Gewissheit, dass seine Söhne hier kaum eine Zukunft haben werden. Unlängst haben einige Ältere der Dorfgemeinschaft entgegen den Abmachungen angefangen, Land für sich selbst einzuzäunen. Sie wollen kommerzielle Landwirtschaft betreiben. Das sei das Ende des kollektiven Strebens nach kommunalen Landrechten, ist sich Lerantillei sicher. «Wenn jetzt nicht einmal mehr die Ältesten ein Vorbild sein können, was sollen wir denn von den Jungen erwarten?» Mit der Fragmentierung der Landschaft verschwindet die halbnomadische Lebensweise der Maasai und damit auch ihre traditionellen sozialen Institutionen.

Gegen Abend spaziert Lerantillei oft den Hügel hoch. Von hier hat man einen atemberaubenden Ausblick über die ganze Ebene. Lerantillei aber ist nicht hier, um die Aussicht zu geniessen, sondern um Wildtiere zu erspähen. Insbesondere nach Elefanten hält er Ausschau. Das Tal neben dem Dorf ist grüner, Gärten säumen einen kleinen Bach. Von irgendwo sind spielende Kinder zu hören. Und nirgendwo sind Dickhäuter zu sehen. Gut so. Immerhin scheint heute Nacht die Strasse zum Dorf sicher.

Engagement des Zoos Zürich: Störfaktor Mensch?

Im April 2020 eröffnete der Zoo Zürich seine Lewa-Savanne, eine neue Attraktion, mit der sich der damalige Zoodirektor Alex Rübel in die Pension verabschiedete: Szenografisch ist sie dem gleichnamigen Schutzpark in Kenia nachempfunden, inklusive Nachbau einer dortigen Primarschule. Die Lewa-Savanne zeugt von einer Partnerschaft, die der Zoo mit dem Schutzgebiet seit 1998 pflegt. Er mobilisiert Spendengelder für den Unterhalt des Parks sowie dessen Entwicklungsprojekte und berät schweizerische Wohltätigkeitsorganisationen.

In der guten Absicht, die Werbetrommel für sozial engagierten Wildschutz zu rühren, reproduziert Zürichs Lewa-Savanne aber auch das Stereotyp, wonach die Maasai in Kenia von westlicher Hilfe abhängig seien – und dass deren Lebensweise in Konkurrenz stehe mit der Natur. Auf einer Informationstafel wird unter der Überschrift «Bedrohung» darauf verwiesen, dass die Maasai die Savanne für ihre traditionelle Rinderzucht nutzten und es aufgrund von Bevölkerungswachstum und ansteigenden Herdengrössen zu Überweidung komme. Eine problematische Darstellung: Ausgeblendet werden die Kolonialgeschichte, die Vertreibungen (vgl. Hauptext oben) und die Tatsache, dass die Maasai zur Sesshaftigkeit gezwungen wurden.

Er nehme die Kritik an, sagt Severin Dressen, der neue Zoodirektor. Ihm sei es ein Anliegen, in der postkolonialen Gesellschaft der Schweiz ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Tierwelt und menschliche Zivilisation nicht als Gegensätze zu verstehen seien, sondern sich tatsächlich gegenseitig bedingten. «Diese multifaktorielle Gemengelage wird hier nicht ausreichend dargestellt», sagt Dressen und kündigt an, die Tafel bei der nächsten turnusgemässen Überarbeitung zu aktualisieren.