Antisemitismus: Sternbuch statt Raiffeisen

Seit bald zwanzig Jahren trägt ein prominenter Platz in St. Gallen den Namen eines notorischen Antisemiten. Jetzt gibt es einen überzeugenden Vorschlag für eine Umbenennung.

Das Bleicheli-Quartier in der Nähe des St. Galler Hauptbahnhofs entstand auf einer ehemaligen Bleiche, wo bis ins frühe 19. Jahrhundert Leinwandtücher an die Sonne gelegt wurden. Mit der Industrialisierung wurde diese Methode obsolet, und das Gebiet wurde überbaut. So entstand ein Kleinquartier mit günstigem Wohn- und Gewerberaum, das seinen Charme bis in die neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts bewahren konnte. Heute ist es ein Bankenviertel. Das Zentrum bildet der Hauptsitz der Raiffeisen Schweiz. Durchgehend markiert wird das Ganze durch einen roten Kunststoffteppich: ein städtebauliches Gesamtkunstwerk der Künstlerin Pipilotti Rist und des Architekten Carlos Martinez.

Schon gegen diese Besetzung eines ganzen Quartiers durch eine Bank gab es Kritik. Inzwischen aber hat sich der «rote Platz», wie die «Stadtlounge» im Volksmund genannt wird, im lokalen Selbstverständnis etabliert. Offiziell allerdings heisst der Platz «Raiffeisenplatz». So beschloss es der Stadtrat 2005 im Rahmen der Quartierneugestaltung auf Begehren der Raiffeisen-Genossenschaft.

Dass Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818–1888), der Namensgeber dieses wichtigen städtischen Raums, nicht einfach nur «Pionier des genossenschaftlichen Bankenwesens» war, wie es auf der Tafel heisst, konnte man damals nicht unbedingt wissen. Auch in der Raiffeisen-Bewegung selbst war dessen Antisemitismus bislang kaum ein Thema. Wenn überhaupt, wurde er, wie in der Dissertation des Kirchenhistorikers Michael Klein, relativiert – als «Kind seiner Zeit». Dafür aber waren Raiffeisens Äusserungen viel zu pointiert: Juden seien Wucherer, würden betrügen, von der Spekulation profitieren – und seit dem Mittelalter nach Herrschaft streben. 1938, anlässlich der Feier zu seinem 50. Todestag, sagte der hochrangige NSDAP-Funktionär Gustav Simon in seiner Rede: «Wir dürfen daher als Nationalsozialisten Friedrich Wilhelm Raiffeisen als einen der unserigen nennen. […] Er hat das deutsche Bauerntum frei gemacht aus den Klauen der jüdischen Zinswucherer.»

Welthistorische Bedeutung

Erst 2018, mit der Veröffentlichung von Wilhelm Kaltenborns Buch «Raiffeisen. Anfang und Ende» wurde die unrühmliche Seite des Bankengründers erstmals einem breiteren Publikum zugänglich. Drei Jahre später, im Juni 2021, erhielt die St. Galler Stadtpräsidentin Maria Pappa (SP) einen Brief, worin Dina Ehrenfreund (Kuratorin am Jüdischen Museum in Basel), Batja P. Guggenheim-Ami (damalige Kopräsidentin der Jüdischen Gemeinde St. Gallen), Hanno Loewy (Direktor des Jüdischen Museums Hohenems), der damalige Ständerat Paul Rechsteiner, die Theologin Karin Scheiber, Pipilotti Rist und die Historiker Stefan Keller und Hans Fässler der Stadt einen gut begründeten Vorschlag machten. Der prominente Platz soll nicht mehr einen Antisemiten ehren – sondern «eine Frau mit st. gallischer, schweizerischer, europäischer und globalhistorischer Bedeutung»: Recha Sternbuch (1905–1971).

1936, als der Schweizer Hauptsitz der Raiffeisen ins Bleicheli verlegt wurde, lebte die orthodoxe Jüdin mit ihrer Familie schon einige Jahre in St. Gallen, wo ihr Ehemann Isaac Sternbuch ein Textilunternehmen gegründet hatte. Bereits damals tat sich die Mutter von sechs Kindern unter hohem Risiko als Helferin und Retterin jüdischer Flüchtlinge hervor – besonders nach der Annexion Österreichs 1938 durch die Nazis. Bis zu Paul Grüningers Absetzung als St. Galler Polizeihauptmann im Frühjahr 1939 und ihrer darauf folgenden Verhaftung organisierte sie im Rheintal mit ihrem Ehemann und dessen Brüdern illegale Fluchthilfe.

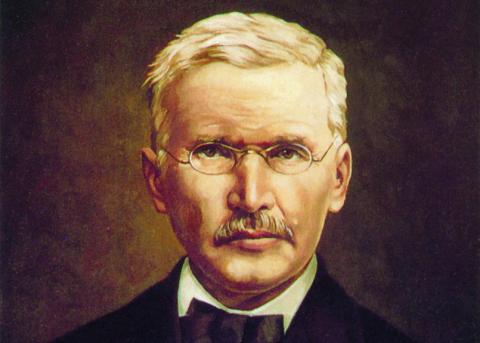

1941 liessen sich die Sternbuchs in Montreux nieder, wo sie einen jüdischen Hilfsverein gründeten. Nachdem die Nazis Polen besetzt hatten, initiierte und koordinierte Recha Sternbuch die Vermittlung ausländischer Pässe, Lebensmittellieferungen in die Ghettos und Konzentrationslager und lieferte Informationen in die USA über die einsetzenden Massendeportationen. 1944 organisierte sie im Auftrag eines US-amerikanischen Rabbinerkomitees die Entsendung des früheren Schweizer Bundesrats Jean-Marie Musy nach Berlin. Dieser konnte (auch zu seiner eigenen Reinwaschung als Rechtsextremer) im Rahmen eines Freikaufs veranlassen, dass 1200 jüdische KZ-Häftlinge im Februar 1945 in die Schweiz ausreisen durften. Das Foto oben zeigt Sternbuch mit einem der Kinder, die aus Frankreich gerettet wurden. Nach dem Krieg engagierte sie sich für die Ausreise von jüdischen Waisenkindern nach Palästina und in die USA. 1971 stirbt sie in Paris – ohne je eine angemessene Anerkennung erfahren zu haben.

«Mit Recha Sternbuch würde eine Frau gewürdigt, die Familienarbeit mit sechs Kindern und politisches Engagement zu verbinden vermochte, was durchaus den bereits erhobenen Forderungen entsprechen würde, dass Frauen und ihre Leistungen im Alltag gleich sichtbar sind wie Männer», schreiben die Initiant:innen in ihrem Brief an den Stadtrat. Der besagte Platz befindet sich zudem exakt an der Schnittstelle der damals noch bestehenden ostjüdischen Synagoge, der heutigen, 1881 erbauten Synagoge am Platz selbst, dem einstigen Betsaal der Sternbuchs und dem Paul-Grüninger-Platz – laut Batja P. Guggenheim-Ami «ein historisch mehr als passender Ort, der auch zu den im Bleicheli erbauten jüdischen Textilfabriken Bezug nimmt».

Spätestens Ende 2024?

Und was sagt die Stadt? Der zuständige Baudirektor Markus Buschor lässt ausrichten, dass keine weitere Aussage dazu gemacht werde, bevor das von der Raiffeisen – in Absprache mit der Stadt – in Auftrag gegebene unabhängige Gutachten vorliege. Auf Nachfrage bei der Raiffeisen stellt sich heraus, dass der Fokus dieser Untersuchung durch das Archiv für Zeitgeschichte der ETH auf der Raiffeisenbewegung in der Schweiz von den Anfängen bis 1950 liegt – Friedrich Wilhelm Raiffeisen also nicht Teil davon ist. Die Umbenennung aber werde kommen, da sei er sich sicher, sagt Hans Fässler: «Nach meiner Einschätzung spätestens Ende 2024» – im Jahr, da Raiffeisen Schweiz 125 Jahre ihres Bestehens feiern wird.

Für die jüdische Gemeinde werde der neue Name des Platzes «Verneigung und Dankbarkeit gegenüber Recha Sternbuch» bedeuten, sagt Batja P. Guggenheim-Ami: «Ihr Gedenken wird Trost für diejenigen sein, die unter den unfassbaren Schrecknissen eines menschenverachtenden Gedankenguts während des Holocaust gelitten haben – und für die Nachwelt ein lebendiges Beispiel für Zivilcourage werden.»

Nachtrag vom 25. April 2024: Wie antisemitisch war der Raiffeisen-Gründer?

Vor einem Jahr sorgte ein Komitee um den Historiker Hans Fässler mit einer Aktion vor dem Hauptsitz der Raiffeisen Schweiz in St. Gallen für Aufsehen. Dabei ging es um den Vorschlag zu einer Umbenennung des Platzes, der seit 2005 «Raiffeisen-Platz» heisst. Bereits 2021 hatten die Initiant:innen die Stadt darauf hingewiesen, dass Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818–1888), der Gründer der katholischen Raiffeisen-Genossenschaftsbanken, ein Antisemit war.

Der Platz, an dem seit 1881 auch eine Synagoge steht, solle nicht länger einen Antisemiten ehren – sondern die Jüdin Recha Sternbuch (1905–1971), die in den 1930er Jahren in St. Gallen lebte, während des Zweiten Weltkriegs vielen Flüchtenden das Leben rettete und später unter anderem eine entscheidende Rolle dabei spielte, dass 1200 KZ-Häftlinge in die Schweiz ausreisen durften. Der für Platzbenennungen zuständige Stadtrat sagte damals, er wolle den Bericht zur Geschichte der Raiffeisen-Bewegung abwarten, den die Raiffeisen Schweiz kurz darauf beim Archiv für Zeitgeschichte der ETH in Auftrag gab.

Der nun vorliegende Bericht bestätigt das «antisemitisch kontaminierte Gründungsnarrativ» der Raiffeisen-Genossenschaft in Deutschland. Ebenso wird aufgezeigt, dass Friedrich Wilhelm Raiffeisen den Genossenschaftsgedanken mit einer ausgesprochen christlichen, gegen den Liberalismus gerichteten Wertorientierung verband, wozu «auch ein prononcierter Antisemitismus» gehörte, der bei den katholischen Raiffeisen-Ablegern in der Schweiz «auf günstigen Boden fiel». Das Narrativ des «jüdischen Wucherers», so der Bericht, gehörte bis weit in die Nachkriegszeit zur Raiffeisen-Geschichte. Hinweise auf Antisemitismus als Geschäftsmodell und eine Beteiligung an der Raubwirtschaft der Nazis hingegen seien keine zu finden (Bericht auf raiffeisen.ch). Raiffeisen selbst, so Georg Spuhler, der Leiter der Studie, sei «kein antisemitischer Ideologe» gewesen: «Als Raiffeisen lebte, war ein Antisemit jemand, der sich politisch gegen die Emanzipation der Juden wehrte. Das tat er nicht.»

Nun wird sich in der Stadtverwaltung eine Arbeitsgruppe für Namensgebungen mit dem Thema befassen.