Autorinnen in Afghanistan (3): Gegen das Vergessen

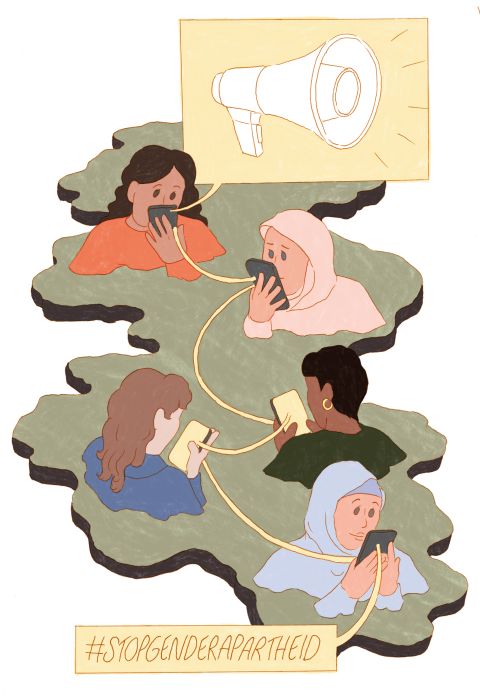

Seit der Machtübernahme der Taliban verschaffen sich afghanische Frauen in den sozialen Medien Gehör. Mit Kampagnen wie #StopGenderApartheid knüpfen sie internationale Netzwerke – und kämpfen dafür, dass die Diskriminierung, die sie erfahren, als solche anerkannt wird.

Unmittelbar nach dem 15. August 2021 – dem Tag der Einnahme Kabuls durch die Taliban – gingen Frauen in der afghanischen Hauptstadt und anderen Orten des Landes auf die Strasse. Doch die Proteste wurden von den Islamisten unterdrückt, einige Demonstrantinnen wurden sogar festgenommen und gefoltert. Einzelne konnten mithilfe von internationalen Menschenrechtsorganisationen in die Nachbarländer oder nach Europa fliehen, andere verlegten ihre Proteste in den virtuellen Raum und veröffentlichen seither in sozialen Netzwerken und auf Websites Fotos, Videos und Manifeste. Die Fotos und Videos, die in geschlossenen Räumen aufgenommen werden, zeigen beispielsweise Frauen, die die Parolen der Strassenproteste wie «Brot, Arbeit, Freiheit» wiederholen. Manche verdecken dabei ihr Gesicht, andere nicht.

Ende 2023 starteten afghanische Menschenrechtsaktivist:innen mit Unterstützung von Expert:innen der Uno die Kampagne «End Gender Apartheid». Darin forderten sie von den Vereinten Nationen, die systematische Ausgrenzung von Frauen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit einzustufen.

Konferenz in Stanford

Apartheid als systematische Ausgrenzung von Menschen aufgrund rassistischer Diskriminierung wurde von den Vereinten Nationen bereits unter Strafe gestellt. Die Kampagne zielt darauf ab, den Apartheidbegriff auf die Genderperspektive auszuweiten und so die Unrechtmässigkeit der strukturellen Diskriminierung von Frauen im Iran und in Afghanistan anzuerkennen. In den sozialen Medien wurde die Kampagne unter dem Hashtag #StopGenderApartheid bekannt.

Dichterin und Feministin

Mariam Meetra, geboren 1992 in der afghanischen Provinz Baglan, ist Dichterin, Journalistin und Frauenrechtlerin. Heute lebt sie in Deutschland, daher kann dieser Text unter ihrem Klarnamen erscheinen. Meetra studierte Journalismus und Kommunikationswissenschaften in Kabul, ist Mitglied des afghanischen PEN und schloss einen Master in Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin ab. Gegenwärtig arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Leipzig.

Meetra war literarische Kuratorin für die Deutsche Welle und das Beethovenfest in Bonn. 2013 erschien ihr erster Lyrikband, «Leben am Rand», auf Persisch. Ihr zweisprachiger Gedichtband «Ich habe den Zorn des Windes gesehen» erschien 2023 im Wallstein-Verlag.

Die Aktion bekam grosse Unterstützung vor allem von iranischen und pakistanischen Menschenrechtsaktivist:innen. Unter anderem finanzierte der Malala Fund – eine von der pakistanischen Frauenrechtsaktivistin Malala Yousafzai mitgegründete internationale Organisation, die sich für Mädchenbildung einsetzt – eine Konferenz zur Geschlechtertrennung in Afghanistan, die am 21. und 22. April dieses Jahres an der Universität Stanford in Kalifornien abgehalten wurde. Als weitere Folge der Kampagne #StopGenderApartheid begannen Politiker:innen, internationale Menschenrechtsorganisationen (darunter Human Rights Watch) und Frauenrechtler:innen den Begriff «Geschlechterapartheid» zu verwenden, wenn sie sich zur Lage der Frauen in Afghanistan äusserten.

Auch andere Kampagnen und Hashtags wie zum Beispiel #LetAfghanGirlsLearn sind zu wichtigen Mitteln des digitalen Widerstands geworden. #LetAfghanGirlsLearn fordert die internationale Gemeinschaft auf, sich auf die Seite der afghanischen Mädchen und Frauen zu stellen, diplomatischen Druck auf die Taliban-Regierung auszuüben und eine Aufhebung des Bildungsverbots zu fordern.

Kampf im virtuellen Raum

Inzwischen sind die sozialen Netzwerke zu einer wichtigen Verbindung zwischen den Aktivist:innen im Exil und den Frauen in Afghanistan geworden. Die Onlineproteste haben zu grösserer Solidarität unter Frauenrechtler:innen auf der ganzen Welt geführt. Frauen, die sich in ihrem Land nicht offen politisch und zivilgesellschaftlich engagieren können, haben ihren Kampf in den virtuellen Raum verlegt. Mitunter werden die Videoclips auch direkt an ausländische Medien gesendet, wie zum Beispiel an Afghanistan International, einen in London ansässigen persisch- und paschtusprachigen Nachrichtensender.

Die Proteste der Frauen beziehen sich hauptsächlich auf die Verteidigung des Rechts auf Bildung und Arbeit, auf die Anerkennung der Geschlechterapartheid in Afghanistan durch die Vereinten Nationen und den Internationalen Gerichtshof, auf das Bewusstsein der Weltgemeinschaft für ihre Lage sowie auf die Schaffung globaler solidarischer Netzwerke von Frauenrechtler:innen.

Doch die Onlineproteste sind für die afghanischen Frauen mit Kosten und Risiken verbunden. Die Belästigung von Aktivist:innen in sozialen Netzwerken hat seit der Machtübernahme der Taliban erheblich zugenommen. Manche werden von Angehörigen der Taliban oder von Unbekannten bedroht, und ihre Bilder werden veröffentlicht, um sie zu diffamieren. Andere erhalten sogar Morddrohungen. Der Zugang zum Internet und zu modernen Kommunikationsmitteln bleibt nicht nur wegen der instabilen Stromversorgung, sondern auch wegen mangelnden Wissens über die Nutzung moderner Technologien schwierig. Ausserdem stehen das Internet und digitale Dienste seit der Machtübernahme der Taliban hauptsächlich Männern zur Verfügung.

Geschichten des Widerstands

Die afghanischen Frauen haben es dennoch geschafft, die Geschichten ihres Widerstands im digitalen Raum kontinuierlich und aufeinander abgestimmt zu platzieren und ihre Lage so zum öffentlichen Gesprächsthema zu machen. Sie verlegen die Erzählungen über ihren Kampf auf das mediale Schlachtfeld. So schaffen sie es, ihren Anliegen Ausdruck zu verleihen und nicht in Vergessenheit zu geraten. Die internationale Zusammenarbeit und die Unterstützung durch andere Aktivist:innen und Menschenrechtsorganisationen bleiben dabei enorm wichtig, weil sie die Kraft ihres Widerstands noch verstärken.

Afghanistan ist das einzige Land auf der Welt, in dem Frauen systematisch das Recht auf Bildung und Arbeit verwehrt wird. Während der ersten Taliban-Herrschaft habe ich selbst erlebt, wie mir der Zugang zu Bildung versperrt und meiner Mutter ihre Lehrtätigkeit untersagt wurde. Umso mehr sehe ich es deshalb jetzt als meine Pflicht, angesichts der aktuellen Entwicklungen über die katastrophale Frauenrechtslage in Afghanistan zu forschen und zu berichten und mich dafür einzusetzen, dass die Stimmen der afghanischen Frauen nicht ungehört verhallen.

Übersetzt aus dem afghanischen Persisch von Bianca Gackstatter.