Pistazienanbau in Syrien: «Wir brauchen ein bisschen Geduld»

Im Nordwesten Syriens werden seit der Antike Pistazien kultiviert. Nach dem Krieg setzen die Menschen grosse Hoffnung auf das «grüne Gold».

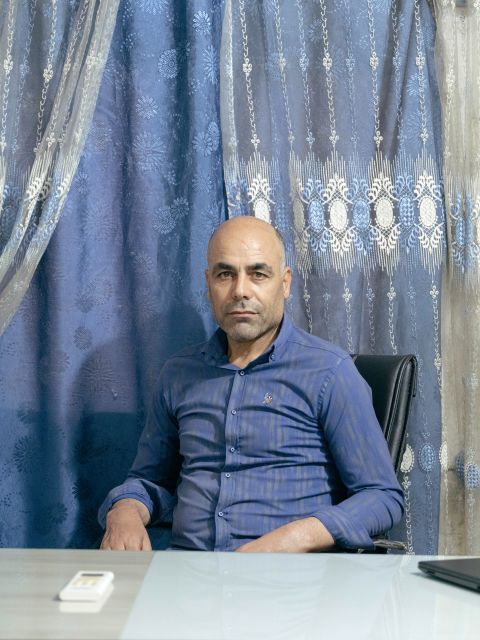

Wer die Bedeutung der Aleppo-Pistazie verstehen will, muss auf dem überdachten Basar ihrer namensgebenden Stadt nur der Nase folgen: Aus den Ritzen der Glasfront von Emad Mahrosehs Laden strömt ein nussig-pudriger Geruch auf die gepflasterte Gasse hinaus – und er wird beim Eintreten noch intensiver. Hinter seiner Theke beugt sich der Konditormeister über die Auslage. «Süssigkeiten ohne Aleppo-Pistazien? Das sind keine Süssigkeiten», sagt Mahroseh knapp. Der Fünfzigjährige muss es wissen. In seinem kleinen Geschäft reiht sich ein poliertes Silberblech ans nächste, vollgeladen mit kunstvoll drapierten Keksen und Blätterteigteilchen. Für die Köstlichkeiten schält, hackt und röstet seine Familie bereits in zweiter Generation Pistazien, die streng genommen gar keine Nüsse sind, sondern Steinfrüchte. Doch das ist Nebensache.

Schon seit der Antike werden Pistazien in diesem Teil Syriens angebaut. Sie gehören zum Standardrepertoire der nahöstlichen und mediterranen Küche, wo sie deftige Gerichte verfeinern, aber vor allem in Desserts ihr Aroma verbreiten. Sechs Reihen Mabromeh sind auf einem der Bleche aufeinandergeschichtet – etwa vierzig Zentimeter lange Röllchen, getränkt in Rosenwasser- oder Orangenblütensirup. Ihre leuchtend grüne Pistazienfüllung ist von braun gebackenen Teigfäden umhüllt. In Scheiben geschnitten, werden sie zu Festen oder zum Kaffeekränzchen serviert.

Grosses Potenzial auf dem Weltmarkt

Doch die edlen Zutaten haben ihren Preis. Rund dreissig US-Dollar kostet das Kilo bei Mahroseh, umgerechnet etwa vierundzwanzig Franken. «Heutzutage muss man sich das leisten können», sagt er. Nach fast vierzehn Jahren Krieg leben laut den Vereinten Nationen neunzig Prozent der syrischen Bevölkerung in Armut. Deshalb bietet Mahroseh an der Theke noch eine günstigere Mabromeh-Variante an – mit Erdnussfüllung, für nur fünf Dollar pro Kilo.

Der Konditor musste sein Geschäft auf dem Basar in Aleppo beim Ausbruch des Krieges 2011 schliessen, der Markt und die Altstadt waren schwer umkämpft. Mahroseh blieb während all der Jahre in Syrien und verkaufte Gebäck. Seinen Laden auf dem Basar konnt er erst diesen Juli wieder öffnen. Das Licht von der neuen Lampe an der Decke sei zwar noch etwas grell, trotzdem fühle sich der Ort schon wieder vertraut an, sagt Mahroseh. Er habe Hoffnung, dass sich Syrien bald erhole. «Wir brauchen ein bisschen Geduld.»

Vor einem Dreivierteljahr startete die islamistische Miliz Haiat Tahrir al-Scham (HTS) mit ihren Verbündeten eine Offensive auf Aleppo, das bereits stark zerstörte Wirtschaftszentrum des Landes. Am 8. Dezember erklärten die Kämpfer schliesslich das Assad-Regime in ganz Syrien für besiegt. In Aleppo war es auch, wo der HTS-Anführer und heutige Präsident Ahmed al-Scharaa Ende Mai in der historischen Zitadelle verkündete, dass nun «der Kampf um den Wiederaufbau» des Landes begonnen habe.

Kurz zuvor hatten die USA angekündigt, die jahrzehntelangen Sanktionen gegen Syrien aufzuheben, was Präsident Donald Trump im Juli dann auch tat. Die Europäische Union erklärte schon Ende Mai und die Schweiz Anfang Juni die Aufhebung der Wirtschaftssanktionen. All das weckte Zuversicht bei den Händler:innen und Landwirt:innen im Nordwesten des Landes: Während Nahrungsmittel von den Sanktionen ausgenommen waren, erschwerten Letztere jedoch indirekt Zahlungsabwicklungen und Logistik. Deshalb wurden Aleppo-Pistazien während des Krieges vor allem in die Türkei und in arabische Staaten exportiert.

Nun steht ihnen der Weg auf den Weltmarkt frei, wo sie derzeit hoch im Kurs stehen. Seit dem viralen Trend um die Dubai-Schokolade mit ihrer Füllung aus Pistaziencrème und knusprigen Teigfäden – dem sogenannten Engelshaar – boomt die globale Nachfrage nach allem Pistaziengrünen, von der Edelchocolaterie bis zum Discounter. Die Aleppo-Pistazie könnte davon profitieren.

Importe aus der Türkei

Die Stadt Aleppo war nach Ausbruch des Krieges zweigeteilt – die Assad-Regierung kontrollierte den Westen, Aufständische hielten den Osten. 2016 eroberte das Regime die Stadt mit der Unterstützung Russlands und des Iran vollständig zurück. In der historischen Altstadt waren laut Unesco zu diesem Zeitpunkt sechzig Prozent der Gebäude beschädigt und dreissig Prozent zerstört. Kurz vor seinem Sturz begann das Assad-Regime noch mit einem begrenzten Wiederaufbau, einige Teile des Basars wurden dabei restauriert.

Im Norden der Provinz Aleppo kämpften hingegen kurdische Kräfte, die Terrororganisation Islamischer Staat und von der Türkei unterstützte Aufständische um die Vorherrschaft. Viele der Letztgenannten schlossen sich 2017 zum Milizenbündnis Syrische Nationale Armee (SNA) zusammen. Obwohl bewaffnete Gruppen seit Jahresbeginn offiziell in die regulären syrischen Streitkräfte integriert werden, kontrolliert die SNA bis heute weite Teile des nördlichsten Grenzgebiets Syriens.

Im Supermarkt von Soran, in den kaum mehr als fünf Kund:innen auf einmal passen, liegen die gehypten Dubai-Schokolade-Tafeln im Regal. Der Weg in die Kleinstadt führt von Aleppo aus anderthalb Autostunden in Richtung Norden, vorbei an verbogenen Strommasten, die wie Mahnmale in die Landschaft ragen. Verblichene Poster gefallener Rebellen und von verschiedenen Milizen hinterlassene Graffitis am Wegesrand erzählen die jüngere Geschichte dieser von der Landwirtschaft geprägten Region.

Heimat der Aleppo-Pistazie

Der türkische Einfluss ist hier allgegenwärtig, auch im Supermarkt. So stammt die Dubai-Schokolade wie viele andere Produkte aus Fabriken im nur dreissig Kilometer entfernten Nachbarland. Alltägliches wird hier ausschliesslich mit türkischer anstatt syrischer Lira bezahlt. Wer momentan durch Syrien reist, sollte aber noch eine dritte Währung dabeihaben: US-Dollar. Angesichts der hohen Inflation ist dieser de facto in allen Landesteilen zur Wirtschaftswährung geworden, die etwa in vielen Hotels bevorzugt wird und bei allen Handelsfragen als Referenz gilt.

Im bei Soran gelegenen Dorf Kaldschibrin sucht Muhammad Hussein Ibn Dargham bei 42 Grad flirrender Mittagshitze Schatten unter einem seiner rund 500 Pistazienbäume. Ende Juli bis Anfang September ist hier Erntezeit, die stressigste und schweisstreibendste Zeit des Jahres. Schon seine Vorfahren ernteten auf diesem Stück Land Pistazien, erzählt Ibn Dargham stolz: «Einige der Bäume sind über 120 Jahre alt.» Daneben baut seine rund hundertköpfige Grossfamilie Weintrauben, Feigen und Oliven auf dem sandigen, rötlichen Boden an. Der dreissigjährige Landwirt ist an dieses Leben gewöhnt: Schon als Fünfjähriger musste Ibn Dargham mit anpacken. «Für uns sind die Pistazienbäume selbst wie Kinder», sagt er. «Sie gehören zur Familie.»

Kein Wunder also, dass Ibn Dargham fast so klingt, als würde er von Menschen sprechen, wenn er von der Aufzucht seiner Pistazienbäume erzählt. Er läuft ein Stück den sanften Hang hinab, zu den jungen Sträuchern seines Hains. Acht bis zwölf Jahre dauert es, bis aus ihnen Bäume mit länglichen, leicht glänzenden Blättern werden, an denen das erste Mal Pistazien reifen. Erst dann, sagt Ibn Dargham, hätten sie «ein Bewusstsein entwickelt» und würden regelmässig Früchte tragen. Zwischen zehn bis fünfundzwanzig Kilo Pistazien könnten sie im Jahr pro Baum ernten, bei älteren auch mehr. Doch auf eine gute Ernte folgen meist ein oder zwei magere Jahre. Der Anbau von Pistazien ist deshalb immer auch eine Investition für die Zukunft.

Dabei ist Aleppo-Pistazie nicht gleich Aleppo-Pistazie. In Ibn Darghams Hain reifen verschiedene Sorten: von al-Turki über Nab al-Dschamal, was übersetzt «Kamelzahn» bedeutet, bis zu den in Syrien weitverbreiteten Aschuri mit tiefpinker bis violetter Schale – jede Sorte habe so ihre Eigenheiten. Wer mit ihnen arbeite, brauche vor allem eines: Geduld und Disziplin. Die Bäume seien empfindlich, anfällig für Krankheiten und Schädlinge, sagt Ibn Dargham. «Letztendlich liegt alles in Allahs Händen.» Aber Düngemittel und Pestizide könnten Abhilfe schaffen. Nur seien die angesichts von Sanktionen und den Kriegswirren in den vergangenen Jahren schwer zu bekommen gewesen.

Auch wurden viele Bäume durch Kampfhandlungen und Bombardierungen zerstört. Er kenne einen Landwirt, erzählt Ibn Dargham, dessen Hain von der Türkei nahestehenden Milizen kurzerhand abgeholzt worden sei, um bessere Sicht auf kurdische Kämpfer:innen zu haben. «Der Bauer war so traurig deswegen, dass er schliesslich starb», sagt Ibn Dargham.

Den eigenen Hain zurücklassen – das sei für Ibn Darghams Familie keine Option gewesen. «Ein paar Mal habe ich vorübergehend Zuflucht in der Türkei gesucht», sagt er. Aber lange habe er es dort nie ausgehalten, immer wieder sei er zu seinem Land zurückgekehrt. Nun, nach dem Fall des Assad-Regimes, würden ihn einst geflohene Verwandte von Europa aus anrufen, die zurück nach Syrien kommen und hier wieder in der Landwirtschaft arbeiten wollten. Er selbst wolle bald heiraten und stecke gerade mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. «Den Hain möchte ich bald noch vergrössern», sagt Ibn Dargham. Irgendwann, so hofft er, sollen auch seine Kinder von diesen Bäumen leben.

Anpassung an den Klimawandel

Dass die Landwirtschaft in der Region in Zukunft florieren wird, ist keineswegs gewiss. «Wir brauchen technische und finanzielle Unterstützung von der Regierung und von internationalen Organisationen», sagt Faruk Hamadi. Laut dem Direktor für Landwirtschaftsverwaltung in Soran brauchen die Landwirt:innen in der Region trotz schwankender Pistazienerträge Planungssicherheit. Und Hamadi erklärt, dass der Region neben dem Wiederaufbau noch ein ganz anderer Kampf bevorsteht: der gegen die Klimakrise.

Zwischen 2006 und 2010 führte eine schwere Dürre im Nordosten des Landes und in Teilen der Provinz Aleppo zu Ernteausfällen, Arbeitslosigkeit und Landflucht. Viele Forschende sind sich einig: Die Dürre war zwar nicht Auslöser der Proteste im Arabischen Frühling ab 2011, aber sie verstärkte den Unmut vieler Menschen und trug dazu bei, dass sie sich gegen das Assad-Regime erhoben. Aktuell sind es neben der am Boden liegenden Wirtschaft vor allem Spannungen zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen und Massaker an Minderheiten, die Syrien zu einem instabilen Land machen. Die Klimakrise könnte bald für zusätzliche Konflikte sorgen. Laut der Uno-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FOA) ist die aktuelle Dürre in Syrien die schlimmste der vergangenen 36 Jahre. Allein die Weizenernte ist im Vergleich zum Vorjahr um vierzig Prozent eingebrochen.

Pistazienbäume gelten zwar als klimaresistente Pflanzen, die heisse Sommer und kühle Winter zum Gedeihen brauchen. Doch zunehmende Wetterextreme setzen selbst den hartgesottensten Sorten zu – in der Region Aleppo genauso wie in den USA oder im Iran, den derzeitigen Hauptexportländern. So verzögern zu milde Winter etwa die natürliche Blütezeit, wodurch Bäume weniger Früchte entwickeln. Trockenheit und extreme Hitze, die Schädlingsbefall Vorschub leistet, stressen die Bäume ebenfalls. Das Resultat: geringere oder ganz ausfallende Ernten. Auch das sorgt für steigende Preise auf dem Weltmarkt.

In der Region Soran, sagt Hamadi, seien die Pistazienerträge in den vergangenen fünf Jahren merklich zurückgegangen. Die veralteten Bewässerungstechniken in den Hainen würden die Lage zusätzlich verschärfen. Kaum ein Landwirt habe Geld für modernes Equipment, wenn man es denn überhaupt irgendwo herbekomme. «Weil Pistazien kein Grundnahrungsmittel sind, wurde der Anbau von internationalen Organisationen wenig unterstützt», sagt Hamadi. Die Aga Khan Foundation (AKF), die ihren Sitz in Genf hat, sei als eine der wenigen Organisationen bereits aktiv in der Region.

Auf Nachfrage bestätigt eine Sprecherin der AKF, dass diese in Syrien derzeit etwa 7000 Landwirt:innen unterstützt, auch beim Pistazienanbau. In der Region Aleppo beginne die Stiftung gerade mit verschiedenen Massnahmen, um die Landwirtschaft nachhaltiger zu gestalten und die Gemeinden zu stärken. Dazu zählten etwa das Anlegen von Systemen zur Regenwasserspeicherung und der Bau von Gewächshäusern sowie die Verteilung von Ausrüstung für wassersparende Tröpfchenbewässerung.

Was die Region zusätzlich brauche, sagt Hamadi, sei ein Forschungszentrum in der Region, das von internationalen Organisationen unterstützt werde. Dort müsse man sich mit den Folgen der Klimakrise beschäftigen. Vielleicht sei es auch möglich, neue Sorten zu züchten, die gegen Hitze und Trockenheit resistenter seien.

Eine solche Einrichtung gab es in der Provinz Aleppo bereits vor dem Krieg: Das International Center for Agricultural Research in Dry Areas (Icarda) betrieb Forschung zu Landwirtschaft in Trockengebieten. 2012 verlagerte es seinen Sitz wegen des Krieges in den Libanon. Damals gelang es der Organisation, einen Grossteil ihres Saatguts aus Syrien in der Svalbard Global Seed Vault – einer Saatgutbank auf der norwegischen Insel Spitzbergen – einzulagern. In Syrien zurückgeblieben sind seither nur verrostete Zäune und alte Tore mit der Aufschrift der Organisation entlang der Schnellstrasse auf dem Weg von Damaskus nach Aleppo.

3000 Dollar für Wasser

In Dscharis, wenige Autominuten nördlich von Soran, ist die Dürre an diesem Nachmittag Gesprächsthema im Gemeindehaus. Eine Handvoll Bauern aus dem 2500 Einwohner:innen zählenden Dorf, in dem Araber:innen, Turkmen:innen und Kurd:innen gemeinsam leben, ist zusammengekommen. Sie alle plagen die gleichen Probleme: Hitze, Wasserknappheit. Und das Gefühl, mit alledem auf sich allein gestellt zu sein.

Ortsvorsteher Musa Hamada Musa Musa, ein hochgewachsener Mann mit offenem Blick, bittet nach dem Treffen der Bauern, auf der Veranda des Gemeindehauses Platz zu nehmen. Der Bau ist von Pistazienbäumen umgeben, die Musas Familie gehören. Auch diese Pistazien sind bereit zur Ernte. Aber damit Geld verdienen? «Vor drei Jahren konnten wir unsere Kosten noch decken», sagt der 52-Jährige. «Dieses Jahr machen wir Verlust.» Nachfrage und hohe Preise hin oder her.

Denn seit drei Jahren habe es im Ort schon nicht mehr richtig geregnet. Längst seien Flüsse und Brunnen ausgetrocknet, und immer tiefer müssten die Menschen in Dscharis in den Boden bohren, manchmal bis zu 400 Meter, ehe sie auf ein wenig Wasser stiessen. Das sei aufwendig und technisch kaum machbar. Eine Garantie, Wasser zu finden, gebe es nicht.

Das schwere Erdbeben von 2023, dem in Syrien und der Türkei mehr als 60 000 Menschen zum Opfer fielen, hat auch viele Wasser- und Abwassersysteme beschädigt oder zerstört. «Von Händlern kaufen wir das Wasser – für uns zum Trinken und um die Bäume zu bewässern», sagt Musa. Dreimal pro Saison, rechnet er mit den Händen vor, giessen er und seine Familie ihre rund 1400 Bäume. Jedes Mal koste sie das tausend Dollar.

Aufgeben und wegziehen? Das komme nicht infrage. «Wir sind Bauern», sagt Musa. «Wir haben nichts anderes als die Landwirtschaft.» Also werde er bleiben und an seinen Bäumen festhalten. Sein Blick schweift über den Hain. «Die Bäume sind unsere Leidenschaft, unser Stolz», sagt er.

Fleischbällchen mit Pistazien

Auf dem Basar von Aleppo wartet Mohammed Abdel Kader bereits auf Pistaziennachschub. Während andere Geschäfte die Früchte um diese Jahreszeit frisch von den Hainen und noch mit Schale anbieten, verkauft die Familie des 23-Jährigen in ihrem Laden nur getrocknete, wie sie ganzjährig für die meisten Gerichte verwendet werden. Auch importierte Pistazien aus dem Iran haben sie im Angebot. «Aber die Aleppo-Pistazien sind bei den Kunden am beliebtesten», sagt Abdel Kader. Ihr Ruf eile den Aleppiner:innen überall voraus: «Sie sind einfach ein Teil von uns, wir essen sie sogar zu Kibbeh», lacht Abdel Kader, also zu frittierten Fleischbällchen aus Bulgur und Hack.

Nur im nahen Nachbarland, wo Abdel Kader fast die Hälfte seines Lebens verbracht und Türkisch gelernt hat, sei er nicht der Aleppiner mit dieser stolzen Tradition gewesen, sondern einfach nur «der Syrer». Ein Wort, das sich dort nach einem Witz, eher aber wie ein Schimpfwort angefühlt habe. «Sie haben uns dort nicht gut behandelt», sagt Abdel Kader. Kurz vor dem Fall des Assad-Regimes habe sich in der Türkei die Haltung gegenüber den Geflüchteten noch einmal stark verschlechtert.

Da war Abdel Kader bereits wieder in Syrien, 2021 kehrten er und seine Familie nach Aleppo zurück. Voller Zuversicht sei er damals gewesen. Erst recht nach dem Fall der Diktatur und unter der neuen Regierung, auf die so viele Menschen im Land grosse Hoffnungen gesetzt hatten, einschliesslich junger Menschen, die wie Abdel Kader fast keine Erinnerung an ein Syrien ohne Zerstörung haben und nun zwischen Auf- und Umbruch einen Platz für sich darin suchen. «Aber die Lage verschlechtert sich eher», sagt Abdel Kader. Sollte sich daran nicht bald etwas ändern, werde er das Land wieder verlassen. Und damit sein geliebtes Aleppo mit seiner berühmten Pistazientradition.

Mitarbeit: Hani Alagbar.