Bomben in Winterthur: Schwein für Schwein – Päng

Militärfahrzeuge werden angezündet, ein Schützenhaus brennt, das Wohnzimmerfenster von Bundesrat Rudolf Friedrich zerbirst. Die Polizei verhaftet 25 Jugendliche. Das geschah exakt vor zwanzig Jahren – auf dem Höhepunkt der so genannten Winterthurer Ereignisse.

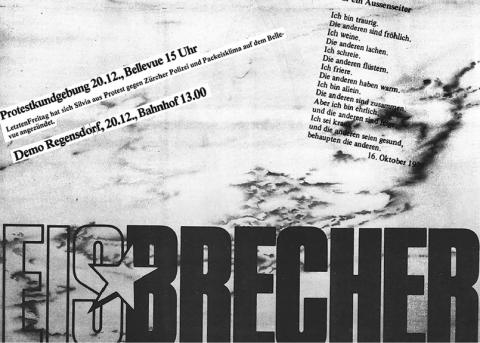

In der Nacht auf den 7. August 1984 wurde das Wohnzimmerfenster von Bundesrat Rudolf Friedrich (FDP) durch eine Ladung Schwarzpulver in die Luft gejagt. Die Explosion war der Höhepunkt einer Serie von Brand- und Sprengstoffanschlägen in Winterthur, die landesweit für Schlagzeilen sorgten. Die «Neue Zürcher Zeitung» sprach von Vandalenakten mit «terroristischen und anarchistischen Zügen». Es folgten Verhaftungen, Prozesse, Selbstmorde. Wie konnte es so weit kommen?

Die Medien waren der Ansicht, in Winterthur habe sich 1984 ein Spätableger der Zürcher Bewegung etabliert. Und tatsächlich prägte die Jugendbewegung von 1980 auch die kleine Szene von Kleinstadtpunks und Späthippies, die sich im lokalen Jugendhaus traf und Sex Pistols, Clash und Pink Floyd hörte. Eine dieser Jugendlichen war die damals siebzehnjährige Eve B. Sie war zufällig am 30. Mai 1980 in Zürich, als es vor dem Opernhaus zu einem Zusammenstoss zwischen DemonstrantInnen und der Polizei kam. Die Strassenschlacht dauerte die ganze Nacht. Es war der Auftakt zu den Zürcher Jugendunruhen. «Heiliger Strohsack, wie da die Augen glänzten», meinte die Bewegungszeitung «Das Stilett» über diesen Abend: «Es war Medizin für die Seele, wenn eine Scherbe zerbarst. Da lösten sich lange Jahre der Verdunkelung, es war, als springe ein hartnäckiger Husten endlich kollernd aus dem Rachen.»

Während Monaten fanden in Zürich Demonstrationen statt, die regelmässig in Sachbeschädigungen und Konfrontationen mit der Polizei endeten. Die etablierte Gesellschaft empfand das als reine Provokation: «Es wird ein langer Krieg werden», meinte der kürzlich verstorbene, rechts aussen stehende FDP-Nationalrat Ernst Cincera, «und je nachgiebiger die Behörden sind, umso länger wird er dauern.»

Die Polizeieinsätze wurden härter: «Es war massiv, wie sie einfuhren», meint Eve B., die nun regelmässig mit ihren FreundInnen von Winterthur nach Zürich pendelte. «Aber es kam auch nicht von ungefähr. Die Bahnhofstrasse war wirklich flach nach einer Demo.» Absolut unverhältnismässig sei aber das Verhalten einzelner Polizisten gewesen, wenn sie einen Bewegten erwischten und ihn fast zu Tode prügelten. «Es war grauenhaft, das mit anzusehen.»

Null-Toleranz-Stimmung

In Winterthur konstatierte man derweil beruhigt, dass der «Jugendkrawallbazillus» bislang nicht auf die eigene Stadt übergegriffen habe. «In Winterthur gehen eben die Uhren ein wenig anders. Hier flitzen die Jungen zum Protest nicht nackt herum. Hier gibt es Ferienveranstaltungen, wo auch rebellierende Jugendliche sich für konstruktives Mitmachen zu begeistern vermögen», schrieben etwa die «Neuen Zürcher Nachrichten» noch am 3. Juli 1980.

Drei Monate später zerbrach die jugendpolitische Idylle. Im Oktober 1980 demonstrierten in Winterthur rund tausend Menschen gegen den Export einer Schwerwasseranlage der Firma Sulzer nach Argentinien, die für den Bau eines Atomkraftwerkes bestimmt war. Als vierzehn Tage nach dieser Demo zwei junge Männer verhaftet und in Untersuchungshaft gesteckt wurden – laut Behörden hatten sie einen Zivilpolizisten bedroht –, konstatierten die Demokratischen Juristen, dass man ähnlich wie in Zürich nun auch in Winterthur Jugendliche einschüchtern und kriminalisieren wolle: «nur viel offener und plumper». Selbst der damalige SVP-Nationalrat Erwin Akeret meinte in einem Zeitungsartikel, solche Massnahmen seien «im Hinblick auf die Zürcher Krawalle bestens dafür geeignet, das bisher ruhige Klima in Winterthur anzuheizen».

Wenige Monate später wurde ein Menschenteppich, der den Zutritt zu einer umstrittenen Waffenausstellung in der Winterthurer Eulachhalle erschweren sollte, von einer anonymen Bürgerwehr mit Jauche übergossen. «In Winterthur hat sich einfach innert kürzester Zeit ein Null-Toleranz-Klima aufgebaut», erinnert sich die damalige «Tages-Anzeiger»-Korrespondentin Kathrin Bänziger.

Debatten im «Widder»

Im Frühling 1981 wurde das Kollektivrestaurant Widder eröffnet. Für die Winterthurer Autonomen wurde der «Widder» zu einem zweiten Zuhause. Regelmässig trafen sie sich am so genannten «Punktisch» hinten in der Ecke. Ihre Hunde liefen zwischen den Tischen herum und beschnüffelten andere Gäste. Auch die AktivistInnen der trotzkistischen Revolutionären Marxistischen Liga (RLM) verkehrten im «Widder». Und da man schon im selben Lokal verkehrte, kam man miteinander ins Gespräch. «Es gab klare Abgrenzungen zwischen uns und den Autonomen», erinnert sich der RML-Aktivist Thomi R. Während Organisationen wie die RML versucht hätten, durch Aktionen in den Betrieben etwas zu verändern, setzten die anarchistischen Spontis mehr auf die direkte Aktion: 'Fanal' war so ein Wort, das sie immer wieder verwendeten», erzählt Thomi R. «Sie meinten damit einen Akt symbolischer Gewalt, der Aufmerksamkeit wecken sollte. 'Mach kaputt, was dich kaputt macht', war der Slogan.»

Eve B. betont aber, dass die Winterthurer Autonomen eine sehr heterogene Gruppe gewesen seien. Man habe natürlich mit den verschiedensten Widerstandsgruppen im In- und Ausland sympathisiert, die sich gegen das kapitalistische System zur Wehr gesetzt hätten: «Aber bei uns war Konsens, dass sich Aktionen nie gegen Menschenleben, sondern nur gegen Sachen richten dürfen.» Und überhaupt: In der Winterthurer Szene sei es für die meisten nie nur um Politik im engeren Sinn gegangen, sondern um ein Lebensgefühl, um Kultur, um Freiräume.

Das galt beispielsweise auch für Kathrin B., die zusammen mit fünf anderen Jugendlichen in einer autonomen Wohngemeinschaft lebte. «Politische Debatten haben mich weniger interessiert, ich habe lieber mit den anderen in der WG eine Party gefeiert oder bin mit meiner Freundin klauen gegangen.»

Aus den Warenhäusern liess man Zigarettenstangen und Cognac mitgehen, und vom hintersten Gleis des Winterthurer Bahnhofs entwendete man ein paar der Kisten, die für den Kiosk bestimmt waren: «Wir wussten jeweils nicht, was in diesen Kisten drin ist. Zuhause haben wir sie dann ausgepackt: 'Ha, wir haben eine Kiste voll Wundertüten!' Nur manchmal habe sie mitbekommen, dass sich die Männer ihrer WG geheimnisvoll in ein Zimmer zurückgezogen hätten oder spätabends noch fanden, sie müssten jetzt irgendwohin. Wenn dann wieder einmal eine Anleitung für den Bau eines Brandsatzes herumlag oder wenn am nächsten Tag in der Zeitung von einem Anschlag zu lesen war, dann habe sie sich schon ihren Teil gedacht: «Aber ich fand, das sind Bubenstreiche.» Und wirklich interessiert habe das niemanden. Was die einzelnen Mitglieder der WG nachts trieben, war Privatsache.

Plötzlich brannten Baubaracken

Im Frühjahr 1984 begannen sich die Brandanschläge zu häufen: «Plötzlich gingen irgendwelche Baubaracken in Flammen auf», erinnert sich RML-Aktivist Andi Scheu. «Am Anfang hat das niemand zur Kenntnis genommen. Doch dann kamen immer wieder Leute in den «Widder» und begannen hinter vorgehaltener Hand zu tuscheln: 'He Andi, hast du gehört, es hat wieder gebrannt, aber ich kann jetzt nicht mehr erzählen, es hat Schmier am Nebentisch.'» Was mit den Anschlägen genau beabsichtigt war, sei für Aussenstehende oft nicht ganz klar gewesen – im Fall der Baracken ging es um ein Bauunternehmen, das Häuser renoviert hatte, die früher einmal besetzt gewesen waren: «Ich kann mich an zwei, drei Fälle erinnern, wo sie mir erklärt haben, warum jetzt diese oder jene Baracke angezündet worden war, und ich habe relativ lange gebraucht, bis ich es verstanden habe.»

Dann kam der Anschlag auf das Haus von Bundesrat Rudolf Friedrich – und die Tonlage in der Öffentlichkeit änderte sich. Während man zuvor den Anschlägen kein allzu grosses Gewicht beigemessen hatte, riefen nun bürgerliche Politiker nach einem harten Durchgreifen der Polizei, und Gratiszeitungen drohten mit Bürgerwehren.

«Für die Untersuchungsbehörden war relativ rasch klar, in welche Richtung man zu ermitteln habe», erinnert sich der damalige Kommandant der Kantonspolizei, Eugen Thomann. Der Verdacht der Polizei gründete unter anderem auf den Pamphleten, die in der Szene kursierten: «in einem land, das die hauptverantwortung für erdzerstörung und hungermassaker trägt, ist es verantwortunglos, die minimalsten widerstandsformen nicht zu leben», hiess es auf einem Flugblatt. «Schwein für Schwein – Päng» war auf einem anderen Zettel zu lesen. Übersetzt hiess das: Ein bürgerlicher Politiker nach dem anderen sollte mit einem Sprengsatz beglückt werden.

Auch die WOZ äusserte sich zu den Vorfällen, die nun als «Winterthurer Ereignisse» bezeichnet wurden: «In der Tradition des Anarchismus bedurfte es nie eines besonderen Motivs, sich einen Justiz- und Polizeiminister vorzunehmen», hiess es nach dem Anschlag auf Bundesrat Friedrichs Haus. Und kurze Zeit später erschien in der WOZ ein Artikel, in dem die Winterthurer Anschläge als Aktionen «einer neuen Generation von Stadtguerillas» bewertet wurden, deren politischer Kampf gemeinsam mit den Hungerrevolten in der Dritten Welt die «Bestandessicherheit des imperialistischen Weltsystems» in Frage stellen würde.

Mit der Polizei an der Thur

Unbemerkt von der Öffentlichkeit wurde zu dieser Zeit in der autonomen Szene darüber diskutiert, ob die zunehmende Militanz der Winterthurer Feierabendguerilla nicht schlimme Folgen haben könnte. Einerseits, weil tatsächlich die Gefahr bestand, dass bei den Anschlägen Menschen verletzt werden könnten. Andererseits, weil man befürchtete, dass bei einer allfälligen Polizeiaktion auch Unbeteiligte verhaftet würden.

Die Polizei observierte nun offensichtlich die Wohngemeinschaften, in denen Szeneangehörige wohnten. Immer wieder wurden Autonome von weissen Personenwagen im Schritttempo vom «Widder» bis zur Haustüre verfolgt. Eve B., die mit anderen jungen Leuten aus der Szene in einem alten Bauernhaus wohnte, erinnert sich, dass sie sich einmal an einem schönen Spätsommertag mit ihren Freunden ins Auto gequetscht habe und dann merkte, dass sie von einem zivilen Polizeiwagen verfolgt wurden. «Wir fuhren bloss zum Baden an die Thur», meint Eve B. «Dass wir beschattet wurden, hielten wir mehr oder weniger für ein Spiel. Damals lag ein Kitzel in der Luft, für den viele von uns empfänglich waren. Und wir hätten nie erwartet, dass die Polizei wirklich zuschlagen könnte.»

Am 20. November 1984 wurde Eve B. zusammen mit 25 anderen Jugendlichen aus dem Bett heraus verhaftet und für vier Wochen in Untersuchungshaft gesteckt.