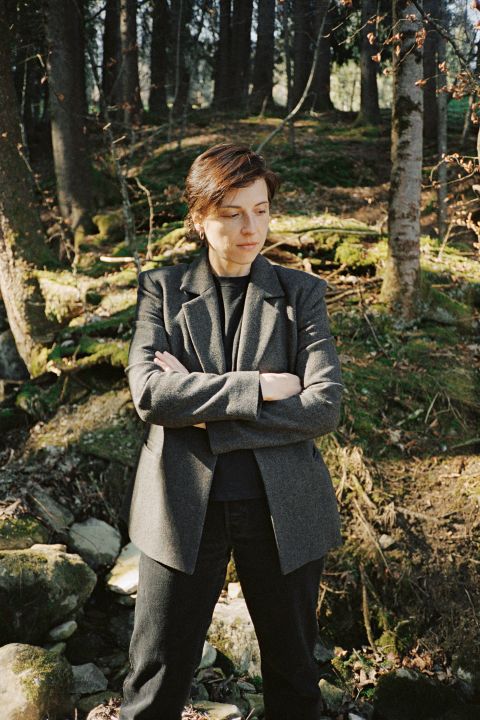

Dorothee Elmiger: «Es ist nicht so, dass ich eine Faszination für Gewalt habe»

Sie wollte das Schreiben beinahe schon ganz aufgeben und hat nun einen der meistdiskutierten Romane des Herbstes verfasst. Dorothee Elmiger erzählt, wie sie die Krise überwunden hat und wie sich ihre Wahlheimat New York in der zweiten Amtszeit Trumps verändert hat.

WOZ: Dorothee Elmiger, Sie sind gerade aus New York, wo Sie seit einigen Jahren leben, in Zürich angekommen. Was geht einem durch den Kopf, wenn man heute aus den USA nach Europa fliegt?

Dorothee Elmiger: Während ich meine Koffer packte, bekam ich ein SMS von einem Freund, der als Anwalt bei einer Gewerkschaft arbeitet: «Du verlässt das Land im richtigen Moment.» Ein paar Stunden zuvor waren die ersten Berichte über die Erschiessung von Charlie Kirk bekannt geworden. Dass am selben Tag auch an einer Highschool in Colorado ein junger Mann um sich geschossen hatte, hörte ich erst später – oft berichten die Medien gar nicht mehr von diesen Vorfällen. Es sind zu viele, sie sind keine grosse Meldung mehr wert. Trotz aller Unterschiede habe ich aber nicht das Gefühl, ich würde mit dem Flug über den Atlantik einen gesonderten politischen Raum hinter mir lassen, ich sehe eher Kontinuitäten, Rückkoppelungen.

WOZ: Um konkreter zu fragen: Hat sich Ihr Leben in New York seit dem zweiten Amtsantritt von Trump im Januar verändert?

Dorothee Elmiger: Aus dem einfachen Grund, dass ich jederzeit gehen kann, gehöre ich zu denjenigen, die zuallerletzt von den Auswirkungen dieser Wahl betroffen sind. Das ist ein Luxus, den viele nicht haben. Ich bin beruflich unabhängig, habe keine Familie in den USA, keine Kinder. Um mich geht es also nicht.

WOZ: Und in Ihrem Umfeld?

Dorothee Elmiger: Es ging erstaunlich schnell, bis sich ganz konkrete Folgen zeigten. Bekannte, die an Unis beschäftigt sind, die plötzlich darüber sprachen, ob sie gewisse E-Mails noch über die Uniadresse verschicken sollten. Leute, die bei Behörden arbeiten, wussten nicht, wie es mit ihren Jobs weitergeht. Eine Freundin aus Teheran kann ihre Familie nicht mehr besuchen. Das sind Beispiele, die nicht so drastisch sind wie die ICE-Verhaftungen, bei denen es um Leben und Tod gehen kann. Trotzdem ist es sehr bedrückend.

WOZ: Was ist der prägendste Eindruck?

Dorothee Elmiger: Wie schnell die Veränderung in alle Lebensbereiche eindrang. Und wie man sich täglich daran gewöhnt, dass die Grenzen kontinuierlich verschoben werden, während das Leben auf der Oberfläche ganz normal weitergeht.

WOZ: Gibt es Widerstand?

Dorothee Elmiger: In meinem Freundeskreis, wo viele ungefähr in meinem Alter oder jünger sind, also um die dreissig oder vierzig, und im Journalismus oder in der Literatur arbeiten, wurde in den ersten Monaten des Jahres sehr wenig darüber gesprochen, was gerade passiert. Ich fand das sehr beunruhigend, auch wenn ich die Gründe dafür verstehe: die Ohnmacht, die Resignation. Das Gefühl, dass man acht Jahre zuvor alles versucht hat und Trump diese zweite Wahl deutlicher für sich entscheiden konnte. Dass diese Politik also gewollt ist. In der älteren Generation, bei den über Sechzigjährigen, war es ganz anders: Ich war im Frühjahr in einem Spanischkurs, zusammen mit vielen New Yorkerinnen im Pensionsalter. Sie waren extrem wütend. Es waren keine ausgesprochen politischen Frauen – eine Flight Attendant, eine Highschoollehrerin, eine Mathematikerin –, aber sie haben sich organisiert, Informationen ausgetauscht und ständig darüber geredet, was man noch machen könnte.

WOZ: Und auf der Strasse?

Dorothee Elmiger: Auch bei den grossen Demos, die es dann endlich doch gab, war der Altersdurchschnitt in New York sehr hoch, viele Sechzig- und Siebzigjährige liefen da mit. Die ganz Jungen dagegen, die sehr präsent sind, wenn es zum Beispiel um Gaza geht, die waren eher nicht dabei. Viele von ihnen sind stattdessen auf der lokalen Ebene aktiv, etwa bei den Bürgermeisterwahlen. Es gibt das Gefühl, dass man dort aus einer linken Perspektive am ehesten noch etwas erreichen kann.

WOZ: Obwohl Ihr neues Buch, «Die Holländerinnen» (vgl. «Unheimliche Nachtseiten» im Anschluss an diesen Text), in Teilen auch ein New-York-Roman ist, kommt die unmittelbare politische Gegenwart, also etwa Trump, nicht namentlich vor. Eine bewusste Entscheidung?

Dorothee Elmiger: Etwas allgemein geantwortet: Literatur ist sehr langsam. Man weiss nie, wann ein Buch fertig sein wird und wie die Welt dann aussehen wird. Und die Begriffe, die aktuelle Debatten prägen, können sich sehr schnell entleeren, werden zu Hülsen. Überlegt habe ich es mir schon, gewisse Aktualitätsmarker explizit in den Text hineinzuschreiben. Aber am Ende habe ich mich dagegen entschieden. Trotzdem handelt mein Buch sehr stark von der Gegenwart.

WOZ: Gleich am Anfang des Buches ist die Rede von Verhältnissen, «die fraglos und im vielfachen Sinn schlecht, ja tödlich seien». Ich vermute, alle, die das lesen, beziehen es automatisch auf die Aktualität. Abseits solcher Sätze: Wie verwandelt man die gegenwärtigen Krisen in Literatur?

Dorothee Elmiger: Das ist für mich eine der entscheidenden Fragen: Wie kann ich diese Welt – wie ich sie erfahre, wie sie mich umtreibt – aufs Papier bringen? Die Literatur hat ja irgendwie die Hoffnung, dass sie etwas transformieren, einen neuen Blick auf die Dinge ermöglichen kann. Wie das dann geschieht, ist eine Frage, die ich mit jedem Text wieder neu zu beantworten versuche. Die erwähnte Passage hat viel mit einer Enttäuschung zu tun, die sich bei mir in den letzten Jahren eingestellt hat.

WOZ: Enttäuschung?

Dorothee Elmiger: Früher dachte ich: Wenn wir Informationen und Erzählungen haben, die uns die Dinge erklären oder näherbringen, die so auch Empathie erzeugen, dann können wir tatsächlich etwas lernen. Wir können Dinge verwirklichen oder gewisse Entwicklungen verhindern. Aber unser Scheitern im Umgang mit dem Klimawandel und die gegenwärtigen Kriege haben mich da sehr pessimistisch werden lassen. Vielleicht war das auch eine zu naive Vorstellung, dieser Gedanke, dass Wissen allein eine Veränderung bewirkt.

WOZ: Nun, die vielen positiven Reaktionen zeigen ja, dass Ihr Buch durchaus etwas in den Köpfen auslöst. Und auch als Auseinandersetzung mit der Gegenwart wahrgenommen wird.

Dorothee Elmiger: Das wäre natürlich schön.

WOZ: «Die Holländerinnen» wirkt wie in drei grossen Atemzügen geschrieben. Aus einem Guss. Man kann den Roman auch in einem Zug lesen. Der Text hat irgendwie eine andere Beschaffenheit als Ihre früheren Bücher. Woran liegt das?

Dorothee Elmiger: Eigentlich hatte ich mit meinem letzten Buch, «Aus der Zuckerfabrik», eine Form gefunden, die mir entsprochen hat: der Text als Gefäss, in das ich einfach alles reinschmeissen kann. Aber ich habe gemerkt, dass es mir widerstrebt, mich zu wiederholen. Ausserdem wollte ich erzählen, eine geschlossenere Form wählen, handwerklich etwas anderes versuchen. Für mich als Autorin war das eine grosse Veränderung. Auch ein Risiko. Ich musste quasi neu laufen lernen.

WOZ: Das klingt anstrengend.

Dorothee Elmiger: Ich habe drei, vier Jahre lang immer wieder alles verworfen. Es wurde immer schlimmer, bis ich dachte: Ich muss mich vom Schreiben verabschieden, diese Phase meines Lebens ist nun vorbei. Plötzlich, als hätte sich die Handbremse gelöst, ging es doch los, und ich habe das Buch in verhältnismässig kurzer Zeit zu Ende geschrieben. Ein beinahe fiebriges Schreiben in einem heissen Sommer.

WOZ: Ich habe gehört, dass noch etwas anderes bei der Entstehung des Textes eine Rolle gespielt hat …

Dorothee Elmiger: Die Hypnose? (Lacht.) Da klinge ich ja gleich wie eine Esoterikerin.

WOZ: Das glaube ich nicht. Mögen Sie die Geschichte mit der Hypnose erzählen?

Dorothee Elmiger: Es war so: Ich hatte also diese schwierige Phase, als es nicht geklappt hat mit dem Schreiben. Und es ist ja im Grunde unerhört, in kapitalistischen Verhältnissen jahrelang nichts zu produzieren, das verstösst gegen alle Regeln. Ich habe zwar ein paar Übersetzungen gemacht, das half etwas. Aber irgendwann glaubte ich, aufgeben zu müssen. Da hat man mir nahegelegt, ich solle es doch mal mit Hypnose probieren. Es gibt in den USA einen bekannten Hypnoseguru, der vor ein paar Jahren gestorben ist: Dick Sutphen. Er hat zu allen möglichen Themen unzählige Tapes aufgezeichnet. Eines heisst «Write your novel» oder so ähnlich. Und nachdem ich mich sehr lange verweigert hatte, fand ich: Okay, dann halt. Ich habe mich aufs Sofa gelegt und habe mir diese Aufnahme angehört.

WOZ: Wie war das?

Dorothee Elmiger: Furchtbar! Ganz am plotlastigen amerikanischen Roman orientiert. Sutphen sagt diese beschwörenden, affirmativen Sätze: «Du wirst deinen Roman schreiben!»; «Er wird eine spannende Ausgangslage haben und starke Figuren.» Und ich lag da und dachte: «Auf gar keinen Fall! So ein Scheiss!» Aber klar könnte man nun behaupten, dass Elemente davon in den neuen Roman eingeflossen sind, wenn man ihn mit früheren Texten vergleicht.

WOZ: Die Hypnosesession hat im Unterbewussten vielleicht also doch etwas bewirkt?

Dorothee Elmiger: Ich weiss es nicht. Ich habe mich ja nie wirklich mit Hypnose beschäftigt, glaube aber, dass es dabei vor allem um Sätze geht, die man zu sich selber sagt. Schreiben ist eine sehr intensive Auseinandersetzung mit sich selbst – auf jeder Ebene. Auch wenn es in meinen Texten gar nicht um mich geht, zumindest nicht in einem oberflächlichen Sinn. Man muss es aushalten, die ganze Zeit mit sich allein zu verbringen, über mehrere Jahre hinweg auf etwas hinzuarbeiten, von dem man nicht weiss, ob etwas daraus wird. Man muss das Scheitern aushalten. Und da geht es schon sehr stark darum, welche Sätze man sich dabei sagt, wie man sich selber zuspricht. Da kann ich mir vorstellen, dass es damals vielleicht auch einfach darum ging, andere Sätze in meinen Kopf zu lassen.

WOZ: Das Buch enthält viele kleinere, auf eine sehr anziehende Art seltsame Geschichten, die einen fast nicht mehr loslassen – und die alle keine Auflösung haben. Auch die grosse Klammer des Romans mit den verschollenen Holländerinnen hat keine Auflösung im klassischen Sinn, kein richtiges Ende. Was hat es damit auf sich?

Dorothee Elmiger: Ich wurde das auch schon gefragt, habe es beim Schreiben aber nicht so empfunden. Ein Grossteil der Geschichten ist nicht im eigentlichen Sinn erfunden, sondern es sind Nacherzählungen von Ereignissen, die tatsächlich stattgefunden haben, oder erweiterte Anekdoten. Geschichten, wie man sie wirklich erlebt. In unserer alltäglichen Erfahrung lösen sich die meisten Geschichten ja auch nicht einfach auf. So nehme ich das jedenfalls wahr: Man kann Erlebtes selten rund zu Ende erzählen.

WOZ: Die Literatur könnte das ja, im Gegensatz zum Leben: die Geschichten zu Ende erzählen.

Dorothee Elmiger: Ja. Darin läge auch ein Trost. Gerade wenn es auf ein Happy End hinausläuft. Und klar habe ich eine Skepsis gegenüber solchen Auflösungen: Wenn man etwas zu Ende erzählt, kann man es nachher auch einfach weglegen, es ist erledigt und einsortiert, man muss nicht mehr darüber nachdenken, ist vielleicht sogar erlöst. Das Erzählen hat etwas Tröstliches, weil es die Dinge ordnet, in eine Reihenfolge bringt.

WOZ: Die grosse Geschichte Ihres Buches dreht sich um den realen Fall von zwei Holländerinnen, die im Dschungel verschwanden. Später wurden ihre menschlichen Überreste im Wald gefunden. Im Buch fehlt dieses Ende. Warum haben Sie das weggelassen?

Dorothee Elmiger: Das war eine komplizierte Frage für mich. Ich hatte sowieso viele Vorbehalte, überhaupt über diesen Fall zu schreiben, weil er sich tatsächlich ereignet hat und auch noch nicht sehr lange zurückliegt. Eigentlich ist es eine Grenzverletzung, darüber zu schreiben. Als ich mich dann dazu entschieden habe, war es für mich klar, dass ich es eben nicht als True-Crime-Geschichte erzählen will, in der die Frauen, wie es im Buch heisst, noch einmal geopfert werden. Ich wollte es ähnlich angehen wie der Theatermacher im Buch. Ihm geht es vor allem um die Fotos, die man später auf den Smartphones und in einer Digitalkamera gefunden hat.

WOZ: Der Theatermacher ist also ein Alter Ego von Ihnen?

(Lacht.) Sonst lautet die Frage ja immer: Ist der Theatermacher Milo Rau? Aber ich bin natürlich auch der Theatermacher! Er hat mich aber auch interessiert als Vertreter dieser Männer mit grossen Visionen und Projekten – wie etwa Werner Herzog oder Francis Ford Coppola. Männer, die interessante Kunst machen, die aber auch einen hohen Preis hat.

WOZ: Knapp gesagt, macht der Theatermacher Kunst aus Wirklichkeit.

Dorothee Elmiger: Das gibt er zumindest vor. Er arbeitet zwar nicht unbedingt dokumentarisch, aber mit Laien und an realen Schauplätzen. Er eignet sich Welt auf ganz unterschiedliche Weisen an. Der Theatermacher war für mich eine Möglichkeit, pointiert darüber nachzudenken, wie sich das bei mir als Schriftstellerin eigentlich verhält. Weil ich meistens einfach nur am Laptop sitze, wirkt meine Arbeit auf den ersten Blick unspektakulärer. Aber auch ich frage mich: Wie bin ich verstrickt, wo bin ich rücksichtslos? Wie sind die Machtverhältnisse, wann begehe ich eine Grenzverletzung? Was sind die ethischen Fragen? Der Theatermacher ist vielleicht einfach eine etwas cartoonhaftere Version meiner selbst, an der man vieles deutlich machen kann. Überhaupt ist in allen Figuren etwas von mir drin, ich habe zu allen ein ambivalentes Verhältnis.

WOZ: Eine weitere bemerkenswerte Figur im Buch ist Marilyn Trapenard, eine Autorin von «Bekenntnisliteratur», wie es heisst. Andere würden sagen: Sie schreibt Autofiktion. Steckt in dieser Figur auch eine kritische Hinterfragung dieser Art Literatur?

Dorothee Elmiger: Auf jeden Fall. Aber keine totale Kritik. Ich schätze viele dieser autofiktionalen Texte durchaus. Mich interessiert die Frage nach Macht und Kapital. Marilyn Trapenard legt in ihrem Buch eine Beichte ab – und schlägt aus genau dieser Geste wieder Kapital. Sie ist eine weisse Europäerin in Brasilien, ihr Zuhörer ein jüngerer einheimischer Mann, er arbeitet als ihr Assistent – und ist auch ihr Liebhaber. Implizit geht es also auch um Kolonialismus, um eine Kritik der Europäerin an der europäischen Aufklärung, ihr Gefühl der Schuld. Die Autofiktion erscheint dann als Möglichkeit, sich trotz alledem weiterhin selbst – als weisse Europäerin – ins Zentrum der Erzählung zu rücken. Zwar auf eine reflektiertere Art und Weise, vor dem Hintergrund der Frage: Brauchts meine Erzählung noch, oder sollten jetzt nicht mal andere Stimmen zu Wort kommen? Indem sie ihr eigenes Scheitern selbstkritisch thematisiert, schafft es Trapenard, sich doch wieder selber an diese Erzählposition zu setzen.

WOZ: Es gibt im Buch zwei Figuren, die diese autofiktionale Autorin kritisch beleuchten: der junge einheimische Mann, der sie offensichtlich durchschaut, und ihre Tochter, die nach ihrem Tod sagt, es sei nicht alles so gewesen, wie es in den Büchern stehe. Das wirkt wie eine Demontage.

Dorothee Elmiger: Ich weiss nicht, ob es eine Demontage ist. Die beiden Figuren machen den Fall bloss komplexer. Ich würde diese Trapenard-Figur nicht einfach abschreiben. Mir geht es vielmehr darum, den Blick und auch die Diskurse, die wir führen, zu erweitern. Diese drei Figuren repräsentieren drei unterschiedliche Positionen und Sichtweisen. Und alle drei Figuren sind komplex und kritisierbar. Die Schlussfolgerung kann nicht lauten, dass man diese autofiktionalen Bücher nicht mehr lesen soll. Bei aller Kritik an Europa und der europäischen Tradition, an Aufklärung und Universalismus: Es kann nicht darum gehen, all diese Erzählungen einfach zu verwerfen; es braucht aber eine kritische Reflexion.

WOZ: Was in Ihrem Buch auch kritisch reflektiert wird, ist die omnipräsente Gewalt: Gewalt zwischen Mann und Frau, Mensch und Natur, Mensch und Tier, die koloniale Gewalt …

Dorothee Elmiger: Ja, das war ein wichtiger Ausgangspunkt für mich. Ich wollte über verschiedene Formen von Gewalt, Beherrschung oder Dominanz nachdenken. Und über die Frage, wie diese Formen zusammenhängen. Wie in Ingeborg Bachmanns «Todesarten»-Projekt, wo sie fragt: Wie setzt sich der Faschismus nach dem Krieg fort bis in die kleinsten menschlichen Beziehungen hinein, in die Familienstrukturen, in die Sprache? In Horkheimer/Adornos «Dialektik der Aufklärung» gibt es eine zentrale Darstellung dieses Zusammenhangs: von der Beherrschung der Natur zur Beherrschung der Menschen durch andere Menschen. Ich bin beim Schreiben immer wieder über die Gewalt im Text erschrocken. Es ist nicht so, dass ich eine Faszination dafür habe. Die Beschäftigung damit ist aus der Wahrnehmung der Gegenwart entstanden.

WOZ: Am Schluss des Buches scheinen wir diese Gegenwart zu verlassen. Die Hauptfigur hört ein elektrisches Summen, und «ein Riss, ein Spalt, ein flimmerndes, instabiles Portal» öffnet sich. Dieses Ende scheint einige Leute zu irritieren.

Dorothee Elmiger: Ich finde es interessant, dass bis jetzt noch niemand etwas darüber geschrieben hat. Soll ich etwas dazu sagen?

WOZ: Ja, bitte.

Dorothee Elmiger: Es gibt diesen australischen Roman, «Picnic at Hanging Rock» von Joan Lindsay. Die Geschichte handelt von Schülerinnen, die am Valentinstag ein Picknick bei einem Fels machen – dann verschwinden ein paar von ihnen und tauchen nie wieder auf. Das Ganze wirkt recht mysteriös; wenn mans liest, hat man das Gefühl, sie seien womöglich einem Verbrechen zum Opfer gefallen, es werden auch verschiedene Männer verdächtigt. Nach dem Tod der Autorin kam dann aber heraus, dass das Manuskript ursprünglich ein weiteres Kapitel hatte, das nie veröffentlicht wurde. Und in diesem letzten Kapitel wird beschrieben, wie die jungen Frauen auf den Fels steigen und sich dort ein Spalt oder eine Art Portal öffnet. Sie steigen hinein, verschwinden in dieser Öffnung. Dieses letzte Kapitel verändert alles: Es verwandelt den Text von einem möglichen Kriminalfall in eine Art Science-Fiction. Die Frauen brechen auf. Das hat mich bei meinen eigenen Überlegungen, wie mein Buch enden könnte, inspiriert.

WOZ: Man könnte sagen, dass der letzte Absatz auch Ihrem Roman eine neue Wendung gibt.

Dorothee Elmiger: Ich hatte gemerkt, dass mein Text sehr düster ist, auch verzweifelt. Darin entspricht er mir eigentlich nicht. Ich habe trotz allem eine grosse Zuversicht. Da wollte ich den Text nicht damit enden lassen, dass es einfach immer tiefer ins Dunkle, Furchtbare hineingeht. Stattdessen endet er nun mit einer Öffnung. Wie auch immer man diese verstehen will.

Der Roman: Unheimliche Nachtseiten

Soll man bei den rätselhaften kleinen Geschichten anfangen – oder bei der geheimnisvollen grossen, die alles zusammenhält? Dorothee Elmigers brillanter neuer Roman, der für alle wichtigen deutschsprachigen Literaturpreise des Herbstes nominiert ist, bringt gleich mehrere Erzählebenen zusammen – und trotzdem liest sich «Die Holländerinnen» leicht, packend, fast atemlos. Die beiden Pole der Erzählung: ein mittelamerikanischer Dschungel, in dem die beiden titelgebenden jungen Frauen verschwunden sind; und ein Auditorium, wo eine Schriftstellerin darüber berichtet, was sie als Protokollantin eines Theatermachers erlebt hat, als dieser das Verschwinden der Holländerinnen am Originalschauplatz zu rekonstruieren versuchte.

Ähnlichkeiten mit Milo Rau sind vielleicht nicht ganz zufällig (vgl. Interview oben), ergiebiger sind andere Verweise und Interpretationsangebote, die Dorothee Elmiger entweder hinter Zitaten oder eingestreuten Namen verbirgt – oder auch in einer losen Kette von Geschichten, die die Beteiligten des Reenactmentprojekts im Dschungel nach und nach preisgeben. Die Kostümbildnerin berichtet vom schrecklichen Ende einer Ehe in New York, der Kameramann von seiner nachtseitigen Verwicklung in die Zähmung eines wilden Mustangs; die Laiendarstellerin schildert ein unheimliches Erlebnis mit einer furchtbar fruchtbaren Schar von Toggenburger Ziegen, die sie betreuen sollte.

In den Fussstapfen von Joseph Conrads «Heart of Darkness», den Geschäften der United Fruit Company und Horkheimer/Adornos «Dialektik der Aufklärung» beleuchtet Elmiger Gewaltzusammenhänge, koloniale und andere. Und sie webt ein feines Netz aus weiteren Verweisen, das vom New Yorker Stadtteil Flatbush über die metaphorischen Büsche in einem Kafka-Text bis ins feuchte Dickicht des tropischen Urwalds hineinreicht. Im Ganzen regiert die Einsicht, dass der Tod Gottes die Verzauberung der Welt nicht einfach weggeblasen hat. Und, etwas prosaischer, dass die Lichtverhältnisse von eminenter Bedeutung sind. Dabei wird auch klar: Das Grauen liegt irgendwo in der Mitte zwischen Dunkel und Hell. Und der Horror beginnt dort, wo die Sprache nicht mehr hinkommt. Das Gewicht der Sätze von «Die Holländerinnen» rührt auch daher: Sie sind Bollwerk und Einfallstor in einem.

Dorothee Elmiger: «Die Holländerinnen». Roman. Hanser Verlag. Berlin 2025. 159 Seiten.

Die Autorin liest an verschiedenen Orten in der Schweiz und in Deutschland: www.hanser-literaturverlage.de.