Entkrampfung jetzt!

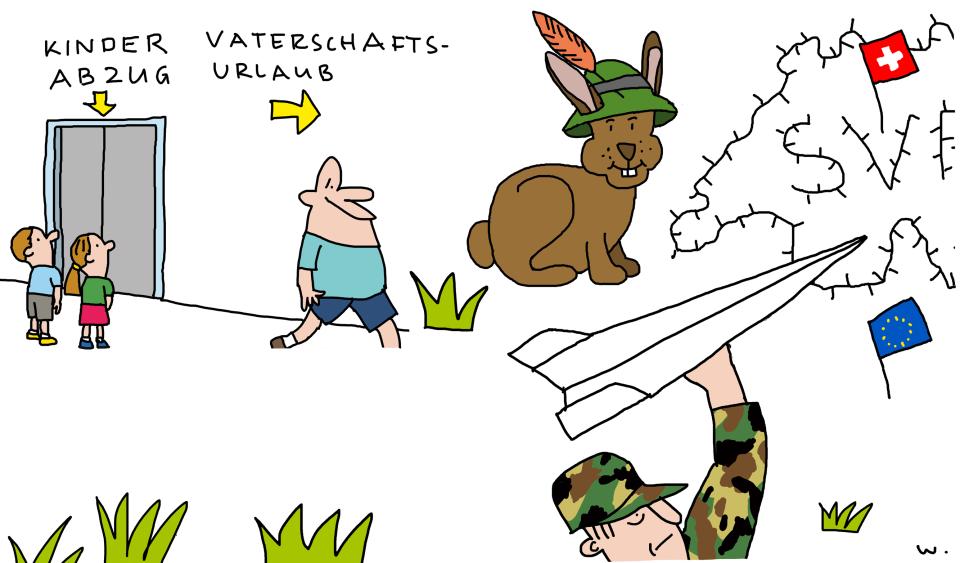

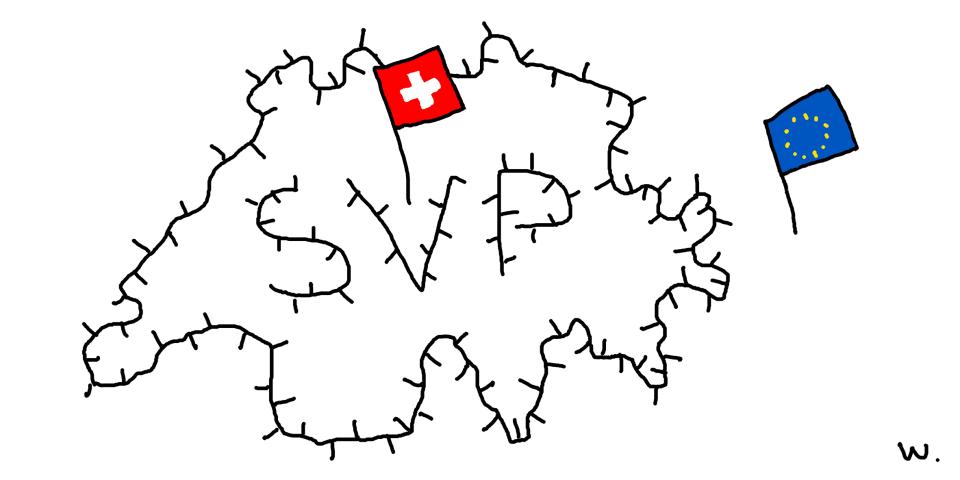

Bürgerrecht ausweiten, EU-Beziehung verstetigen: Mit dem Nein zur SVP-Initiative kann eine neue, offensive Phase in der Schweizer Politik beginnen.

Das Resultat ist klar, deutlich – und hocherfreulich: Mehr als sechzig Prozent der Stimmenden lehnen die SVP-Kündigungsinitiative ab. So erwartbar das Ergebnis am Ende war, so weitreichend sind seine Konsequenzen. Das Nein bedeutet eine doppelte Zäsur, migrations- wie europapolitisch. 25 lange Jahre seit der EWR-Abstimmung dominierte die Rechtspartei die beiden Politikfelder. Das ist mit dem heutigen Sonntag fürs Erste vorbei.

Mit der Personenfreizügigkeit stand eine der zentralen migrationspolitischen Errungenschaften auf dem Spiel: die Gleichberechtigung aller Beschäftigten, zumindest wenn sie aus dem EU-Ausland stammen. Um die weitreichende Bedeutung des Resultats zu verstehen, muss man aber auf die gesamte Kaskade ausländerfeindlicher Vorlagen der Rechtspartei in den letzten Jahren zurückblicken – auch wenn man dabei all ihre diffamierenden Bezeichnungen nochmals aufzählt.

Offensive fürs Bürgerrecht

Mit der «Ausschaffungsinitiative» (2010) etablierte die SVP eine Zweiklassenjustiz für AusländerInnen, mit der «Masseneinwanderungsinitiative» (2014) brachte sie die Personenfreizügigkeit ins Wanken. Die «Durchsetzungsinitiative» (2016), die «Selbstbestimmungsinitiative» (2018) und jetzt die «Begrenzungsinitiative» hätten ihren Anliegen endgültig zum Durchbuch verhelfen sollen. In ihrer Absolutheit sollten sie elementare Verfassungsgrundsätze sowie die völkerrechtlichen Verträge mit der EU aushebeln.

Damit ist die SVP nun definitiv gescheitert. Es gibt keinen angeblichen Volkswillen, der eine immer härtere Diskriminierung von MigrantInnen fordert. Im Gegenteil.

Das Fenster der Handlungsmöglichkeiten steht in der Migrationspolitik nun weit offen. Den besten Ansatz für eine Offensive bietet eine Vereinfachung der Einbürgerungspraxis. Denn nur das Bürgerrecht schützt die MigrantInnen vor Diskriminierungen bis hin zu Ausschaffungen und löst gleichzeitig das fundamentale Demokratiedefizit der Schweiz: dass immer mehr EinwohnerInnen des Landes von der Mitbestimmung ausgeschlossen sind.

Parlamentarische Vorstösse, auch eine Volksinitiative für eine Ausweitung des Bürgerrechts könnten den Anfang machen. Es wird, wie beim Frauenstimmrecht, ein Kampf über Generationen. Doch nie war die Gelegenheit günstiger, um damit zu beginnen.

Neustart ohne Cassis

Auch in der Europapolitik ist ein Neustart nötig. Wohin die Reise gehen soll, scheint allerdings den meisten AkteurInnen unklar. Das deutliche Nein ist ein Bekenntnis zur bilateralen Partnerschaft mit der EU – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Dass das vorliegende Rahmenabkommen in dieser Form praktisch keine Unterstützung mehr geniesst, zeigte sich in den letzten Tagen: Gewerkschaften wie Wirtschaftsverbände lehnen es in einem Brief an den Bundesrat klar ab.

Ein Neustart beginnt am besten mit einem personellen Wechsel. FDP-Bundesrat Ignazio Cassis und sein Chefunterhändler Roberto Balzaretti tragen die Hauptverantwortung für die Sackgasse, in der sich die Schweiz befindet. Allzu leichtfertig haben sie – der eigenen neoliberalen Agenda folgend – der EU ein Entgegenkommen beim Lohnschutz signalisiert.

In anderen Ländern müssten MinisterInnen nach einer solchen Fehlleistung zurücktreten. In der Schweiz könnte Cassis wenigstens ins unbeliebte Verteidigungsdepartement versetzt werden, für Balzaretti findet sich bestimmt ein Botschafterposten im Ausland.

Doch auch die Parteien und Verbände müssen sich ernsthafte Gedanken machen, wie sie das Verhältnis zur EU gestalten wollen. Allzu lange haben sie getan, als gehe sie die Entwicklung der EU nichts an – und damit einer isolationistischen Sichtweise Vorschub geleistet. Neben dem bilateralen Weg muss deshalb auch ein EU-Beitritt ernsthaft diskutiert werden. Er garantierte neben dem Marktzugang auch die Mitbestimmung.

Mit neuem Personal und neuen Ideen wird auch die EU-Kommission mit sich reden lassen. Ein Ja zur Kündigungsinitiative hätte schliesslich eine Art «Schweizer Brexit» zur Folge gehabt. Die Schweiz hat sich – und das ist das Entscheidende in dieser Zeit des nationalen Taumels – für die Zusammenarbeit entschieden.