Einsteins Manifest

Wie eng Physik und Politik miteinander verwoben sind, zeigt besonders eindrücklich die Geschichte des Zweiten Weltkriegs. In den USA und im Vereinigten Königreich überzeugten damals Quantenphysiker ihre Regierungen, in den Wettlauf um die Entwicklung der Atombombe einzusteigen – aus Furcht, Nazideutschland könnte ihnen zuvorkommen. Unter ihnen waren auch Wissenschaftler, die vor der Judenverfolgung in Europa geflohen waren: die Ungarn Leó Szilárd, Eugene Paul Wigner und Edward Teller, der Italiener Enrico Fermi sowie der Deutsche Albert Einstein.

Allerdings arbeiteten die Nazis gar nicht an der Entwicklung von Atomwaffen. Warum sich führende deutsche Wissenschaftler wie Werner Heisenberg oder Carl Friedrich von Weizsäcker dem Druck ihrer Regierung damals widersetzten, wird nach wie vor diskutiert. Doch die Tatsache, dass es in Deutschland damals keine ernsthaften Bemühungen zur Entwicklung von Atomwaffen gab, ist heute unstrittig.

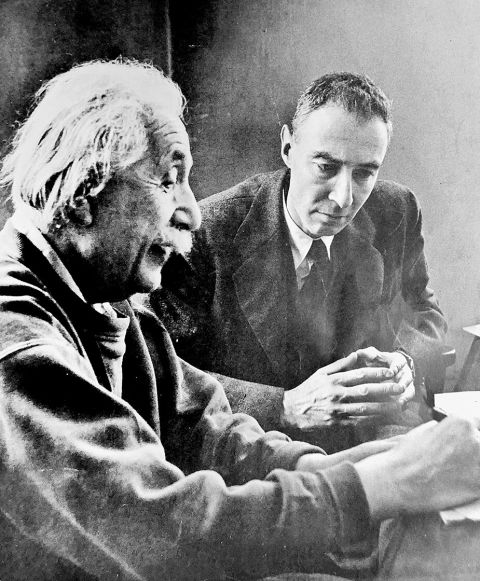

Am 6. und am 9. August 1945 kam es in Japan zum ersten Einsatz von Atombomben durch die Luftwaffe der USA. Unter dem Eindruck der apokalyptischen Zerstörung von Hiroshima und Nagasaki mit unmittelbar mehr als 100 000 Toten und 133 000 Verletzten sprachen sich Atomphysiker kurz danach gegen das nukleare Wettrüsten aus. Der Däne Niels Bohr, der sogar die Abschaffung der wissenschaftlichen Geheimhaltung befürwortete, und der Amerikaner Robert Oppenheimer, der als wissenschaftlicher Leiter des militärischen Atomforschungsprogramms (Manhattan-Projekt) für die Entwicklung der US-Atombombe verantwortlich gewesen war, plädierten für eine internationale Kontrolle der Nuklearforschung.

In dem Bemühen, wissenschaftliche Erkenntnisse als weltweit zugängliche Ressource zu behandeln, entstanden Organisationen wie die 1957 unter dem Dach der Vereinten Nationen gegründete Internationale Atomenergiebehörde (IAEO) mit Sitz in Wien. Sie soll die friedliche Nutzung der Kernenergie überwachen. Oder das Europäische Kernforschungszentrum (Cern), das 1954 mit dem Ziel geschaffen wurde, die Forschung auf diesem Gebiet zu koordinieren und „Menschen aus der ganzen Welt zu vereinen, um die Grenzen von Wissenschaft und Technologie zum Nutzen aller zu erweitern“1.

Selbst auf dem Höhepunkt des Kalten Kriegs setzten sowjetische und westliche Wissenschaftler ihren Austausch in privaten Initiativen fort und stellten damit den Konfrontationskurs ihrer Regierungen infrage. Angetrieben wurden sie durch das Bewusstsein ihrer Verantwortung.

Dieses Engagement machte den Weg frei für die großen Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion über Nichtverbreitung, Kontrolle und Reduzierung atomarer Waffen. Sie sorgten dafür, dass sich die Anzahl der atomaren Sprengköpfe seit Ende des Kalten Kriegs um fast 80 Prozent reduziert haben.2 Eine Schlüsselrolle spielten dabei die internationalen „Pugwash Conferences on Science and World Affairs“, benannt nach dem Tagungsort Pugwash, einem kleinen Fischerdorf an der kanadischen Atlantikküste. Zu ihren Gründern gehörten der polnisch-britische Physiker Józef Rotblat, der als einziger Forscher wegen ethischer Bedenken schon 1944 aus dem Manhattan-Projekt ausgestiegen war, sowie der englische Mathematiker und Philosoph Bertrand Russell.

Die sich daraus entwickelnde Pugwash-Bewegung, der sich namhafte Persönlichkeiten aus Politik und Wissenschaft anschlossen, geht auf das Russell-Einstein-Manifest zurück. Bertrand Russell hatte es 1955 verfasst; zu den elf Unterzeichnern gehörten unter anderem Albert Einstein, der französische Physiker Frédéric Joliot-Curie, der deutsch-britische Mathematiker und Physiker Max Born sowie der japanische Physiker Hideki Yukawa. In ihrem Manifest forderten die Wissenschaftler dazu auf, die Gefahr durch Atomwaffen ernst zu nehmen und nach friedlichen Lösungen für internationale Konflikte zu suchen.

Inzwischen herrscht wieder Krieg in Europa. Die Illusionen des Westens über die Weltmacht USA sind verpufft; seine wirtschaftliche Vorherrschaft wird infrage gestellt und er fürchtet nun auch seinen politischen Einfluss in der Welt zu verlieren. Als Antwort setzt der Westen auf seine ungebrochene militärische Überlegenheit. 2019 traten die USA aus den Washingtoner Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme (INF) aus, auf den sie sich 1987 mit der UdSSR geeinigt hatten. Zuvor hatten die russische und die amerikanische Seite einander vorgeworfen, gegen den Vertrag verstoßen zu haben, der so zentral war für die Stabilität Europas. Im Juli 2024 vereinbarten Berlin und Washington die Stationierung von Mittelstreckenwaffen in Deutschland ab 2026.

Auch die Wissenschaft leidet unter dieser Entwicklung. Auf Drängen einiger ehemaliger Ostblockstaaten, die Moskau nicht zuletzt seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine besonders feindlich gesonnen sind, beschloss die Cern 2024, die Zusammenarbeit mit Russland und dessen Verbündeten Belarus zu beenden. Und die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit China wird in der illusorischen Hoffnung erschwert, auf diese Weise dessen wirtschaftliche und militärische Entwicklung aufhalten zu können.

Solche Entscheidungen widersprechen dem Interesse der Menschheit sowie der wissenschaftlichen Vernunft. Und sie erinnern uns Forschende daran, dass es so etwas wie wissenschaftliche Neutralität nicht gibt.

Viele Physiker:innen haben sich eingeredet, dass Einsteins Relativitätstheorie „zu schön“ sei, um zum Töten zu dienen. Aber sie lagen falsch: Moderne Raketen werden von satellitengestützten Systemen gesteuert, die auf dieser Theorie basieren.

Wissen existiert nur in einem Netz politischer Beziehungen. Wer das ignoriert, spielt den Mächtigen in die Hände. Für Wissenschaftler:innen ist die Leugnung ihrer eigenen Verantwortung nichts anderes als bequeme Heuchelei. Es geht nicht darum, auf Forschung und Entdeckungen zu verzichten, sondern um politisches Engagement, indem man Wissen teilt und öffentlich macht. Kurz: indem man sich der Instrumentalisierung von Wissen zugunsten einiger weniger widersetzt.

Wissenschaft ist mehr als das Erfassen und Sammeln von Informationen. Sie beschränkt sich auch nicht darauf, aus einer Reihe von Beobachtungen eine Theorie abzuleiten, mit der sich Messergebnisse erklären und voraussagen lassen.

Wissenschaft stellt Konzepte infrage und bemüht sich ständig darum, die Welt aus verschiedenen Blickwinkeln zu begreifen. Sie lehrt uns zum Beispiel, dass wir und die Libellen gemeinsame Vorfahren haben, dass die Zeit an unterschiedlichen Orten mit unterschiedlicher Geschwindigkeit vergeht, dass die Menschheit nur einen winzigen Gesteinsbrocken bewohnt, der durchs All rast. Es sind Perspektivenwechsel, die uns tiefgreifend verändern.

Unsere gemeinsame Sicht auf die Welt ist geprägt durch einen langen Prozess großer und kleiner Entdeckungen, der sich parallel und in unablässigem Dialog mit der Gesellschaft vollzieht. Kopernikus, mit dem die moderne wissenschaftliche Revolution begann, studierte im Italien der Renaissance – der Epoche von Michelangelo und Leonardo da Vinci; Galileo Galilei beteiligte sich auch an den wichtigen philosophisch-ästhetischen Debatten seiner Zeit. Und in Frankreich spielte die Entwicklung der Wissenschaften eine wesentliche Rolle bei der Überwindung des Ancien Régime.

Die Quantenphysik, mit der die Menschheit in die Ära möglicher Selbstzerstörung eingetreten ist, hat unsere Weltsicht grundlegend revolutioniert, indem sie das Konzept des Objekts als solches infrage stellt.3

Das Streben nach Wissen lebte stets von einer Sehnsucht nach Universalismus: Gewissheiten, die unabhängig von unseren Verschiedenheiten gültig und dazu bestimmt sind, über Grenzen hinweg geteilt zu werden. 1919, unmittelbar nach Ende des Ersten Weltkriegs, brüskierte der britische Astrophysiker Arthur Stanley Eddington die patriotischen Gefühle seiner Landsleute, indem er die spekulativen Theorien eines „feindlichen“ Deutschen namens Albert Einstein ernst nahm. Er bestätigte sie auf spektakuläre Weise, indem er während einer Sonnenfinsternis die Ablenkung der Lichtstrahlen eines Sterns durch die Sonne maß.

Fünf Jahre zuvor hatte Einstein den „Aufruf an die Europäer“ unterschrieben – es war die Antwort auf das „Manifest der 93“, in dem Deutschlands Verantwortung für die Kriegsverbrechen in Belgien in schwülstigen Worten negiert und Wilhelm II. als „Schirmherr des Friedens“ gefeiert wird. Für Einstein war dieses Manifest, das im Oktober 1914 in allen großen Zeitungen im Kaiserreich publiziert wurde, eine Kapitulation der intellektuellen Unabhängigkeit Deutschlands – immerhin gehörten zu den ausschließlich männlichen Unterzeichnern Nobelpreisträger, Wissenschaftler, Philosophen, Künstler und Professoren von internationalem Ruf.

Im Gegensatz zu diesem Text, in dem es etwa heißt, dass „ohne den deutschen Militarismus die deutsche Kultur längst vom Erdboden getilgt“ worden sei, forderte das Gegenmanifest dazu auf, allen nationalistischen Leidenschaften zu widerstehen und sich gegen den Krieg zu stellen. So etwas war seinerzeit möglich. Und heute?

1 „What is Cern’s mission?“, home.cern.

2 „Nuclear Notebook“, Bulletin of the Atomic Scientists.

3 Carlo Rovelli, „Helgoland: Wie die Quantentheorie unsere Welt verändert“, Hamburg (Rowohlt) 2021.

Aus dem Französischen von Karin Nungeßer

Carlo Rovelli ist Physiker und Autor. Sein Bestseller „Sieben kurze Lektionen über Physik“ wurde in mehr als 40 Sprachen übersetzt und erschien 2015 auf Deutsch bei Rowohlt.