Indien unter Narendra Modi: «Eine beispiellose Zentralisierung der Macht»

In den letzten Jahrzehnten gewann der Hindunationalismus als rechte Ideologie an Dominanz. Warum? Und wie steht es um Indiens Demokratie? Am WOZ-Podium diskutierten die drei Professor:innen Debjani Bhattacharyya, Angelika Malinar und Nicolas Martin.

WOZ: Vor wenigen Wochen kam es nach einem Terroranschlag in Kaschmir wieder zu einer kriegerischen Episode zwischen Indien und Pakistan. Was war diesmal anders als bei früheren Eskalationen?

Debjani Bhattacharyya: Zunächst möchte ich festhalten, dass es sich hier nicht um einen tausendjährigen Konflikt handelt, wie es US-Präsident Donald Trump behauptet hat: Der Konflikt begann 1947 mit der Aufteilung der britischen Kronkolonie in Indien und Pakistan. Viermal haben die beiden Länder seither Krieg geführt. Beim fünften Mal lassen sich nun zwei Besonderheiten feststellen. Zunächst eine militärische: Es wurden erstmals Drohnen eingesetzt. Indien hat sie aus Israel, Pakistan aus der Türkei und China. Sollte zudem die Behauptung stimmen, dass Pakistan einen französischen Rafale-Jet der indischen Luftwaffe zerstört hat, dann wäre dies das erste Mal, dass ein westliches Kampfflugzeug von einer nichtwestlichen Luft-Luft-Rakete abgeschossen wurde.

Debjani Bhattacharyya: Die andere Besonderheit ist die Suspendierung des Indus-Wasserabkommens vonseiten Indiens. Es regelt die Wassernutzung und garantiert den existenziell wichtigen Informationsaustausch. Als das Abkommen 1960 mit Pakistan unterzeichnet wurde, war die Idee dahinter: Wir werden uns das Wasser teilen, egal was passiert. Davon hat Indien sich mit diesem Schritt abgewandt, womit es grossen Druck auf Pakistan aufbaut. Es ist das erste Mal, dass eine wichtige Umweltressource zwischen den zwei Ländern als Waffe eingesetzt wird.

WOZ: In welchem politischen Kontext hat die Eskalation stattgefunden?

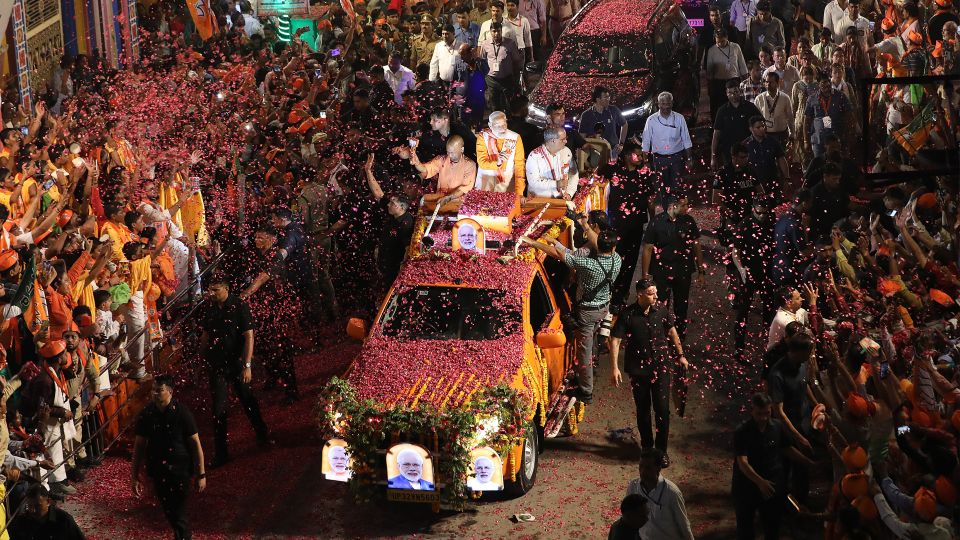

Nicolas Martin: Dass die Regierungen beider Länder diesmal ihren Einsatz erhöht haben, lässt sich nicht zuletzt durch die jeweiligen innenpolitischen Dynamiken erklären. Auf indischer Seite zeigt sich, dass Premierminister Narendra Modi gewissermassen Opfer der eigenen Erzählung geworden ist: Seit seiner ersten Wahl 2014 hat er sich zunehmend als starken Mann inszeniert, der sowohl gegenüber den «Feinden im Innern» als auch gegenüber Pakistan, dem zweitgrössten muslimischen Land der Welt, Härte zeigt. Damit will er sich die Unterstützung seiner Wähler:innen sichern, die er vor allem in der Hindumehrheit im Land hat. Er setzt auf die Aufheizung nationalistischer Gefühle, wie es derzeit ja vielerorts auf der Welt getan wird.

Debjani Bhattacharyya: In Pakistan ist die Situation ganz ähnlich. Dort kontrolliert das Militär zwanzig Prozent des Staatshaushalts, es hält das Land gewissermassen als Geisel. Und eigentlich ist es sehr unbeliebt. Unter Militärchef Asim Munir hat Pakistan Probleme mit der Inflation, die Wirtschaft ist am Boden, mit Expremierminister Imran Khan wurde ein äusserst beliebter Politiker weggesperrt, im Land sind viele militante Gruppen aktiv. Seine gesamte Daseinsberechtigung schöpft Pakistans Militär aus der Bedrohung durch Indien, weshalb diese alle paar Jahre wieder heraufbeschworen werden muss. Und tatsächlich hat der Rückhalt zuletzt wieder zugenommen. Die Machthaber bedienen sich dabei einer Art religiösen Nationalismus – genau wie es in Indien auch Modi tut.

WOZ: In welchem Zustand befindet sich die indische Demokratie, mit fast einer Milliarde Wahlberechtigten «die grösste der Welt», unter Modi und seiner Regierungspartei BJP?

Martin: Die Indizes mehrerer internationaler Organisationen sind da ziemlich eindeutig. Das V-Dem-Institut hat Indien schon 2021 auf eine «Wahlautokratie» heruntergestuft. Gemäss Freedom House ist das Land als «teilweise frei» zu bezeichnen. Im Demokratieindex des «Economist» ist das Land als «mangelhafte Demokratie» aufgeführt. Die Gerichte sind politisiert, ebenso die Wahlkommission: Sie hat in der Vergangenheit bei Wahlkämpfen etwa ihre Pflicht ignoriert, Hassrede und die Verbreitung falscher Gerüchte über Minderheiten zu unterbinden. Auch die Sicherheitskräfte spielen eine problematische Rolle. Und es gibt zwar immer noch Journalismus im Land, aber viele Medien wurden mittlerweile von mächtigen Unternehmen übernommen. Was aktiv unterdrückt wird, ist der investigative Journalismus. Wer etwa korrupte Verbindungen zwischen Wirtschaft und Politik aufdeckt, hat mit Repression zu rechnen.

WOZ: Das sind Entwicklungen, wie sie derzeit in vielen Ländern zu beobachten sind. Was charakterisiert die Situation in Indien im Speziellen?

Bhattacharyya: Narendra Modi hat es geschafft, einen ausgeprägten Personenkult um sich selbst zu erschaffen. Damit hat auch eine beispiellose Zentralisierung der Macht stattgefunden: Modi ist Indien, und Indien ist Modi. Das gab es in der Geschichte des Landes erst einmal in vergleichbarem Ausmass, in den siebziger Jahren, nachdem Premierministerin Indira Gandhi den Ausnahmezustand ausgerufen und die Grundrechte ausgesetzt hatte. Modi hat es zudem geschafft, aus der BJP eine sehr monolithische Partei zu machen. Die Fraktionen, die es in früheren Jahrzehnten noch gab, existieren unter ihm nicht mehr. Ähnliches lässt sich auch innerhalb seiner Wähler:innenschaft beobachten, sie hat sich stark der Ideologie der BJP angenähert.

Angelika Malinar: Neben der Zuspitzung der nationalistischen Ideologie in den letzten Jahrzehnten liegt das Neue der gegenwärtigen Situation in meinen Augen auch in der Organisationsstruktur der BJP. Sie unterscheidet sich grundlegend von jener der Kongresspartei, der nach der Unabhängigkeit jahrzehntelang dominanten politischen Kraft. Während diese vor jeder Wahl ihre Stimmen in den Regionen durch Mittelsmänner organisierte, hat die BJP in vielen Bundesstaaten graswurzelartige Strukturen, die sich auch auf kulturelle und soziale Bereiche erstrecken. Diese Kombination nationalistisch-populistischer Programmatik und organisatorischer Stärke mit staatlicher Macht erzeugt die aktuelle Dominanz der BJP.

WOZ: Mit über 170 Millionen Mitgliedern ist die sehr rechte Bharatiya Janata Party – «Indische Volkspartei» auf Hindi – womöglich die grösste Partei der Welt. Wofür steht die BJP inhaltlich?

Malinar: Die BJP bildet den politischen Arm der grossen hindunationalistischen Bewegung. Diese kritisiert im Grunde, dass der indische Staat – als säkularer und in Teilen sozialistischer Staat, der Bürgerrechte, Gleichheit vor dem Gesetz und die Abschaffung von Diskriminierung verspricht – nicht den wahren Interessen der Bevölkerungsmehrheit diene. Die Haltung lautet: Demokratie ist für die Mehrheit da – und sie sollte nicht länger mit jenen ausgehandelt werden, die sich in der Minderheit sehen oder etwa in der Verfassung als solche anerkannt sind. So werden die Rechte von Minderheiten zunehmend als unfaires Hindernis dargestellt, das der Entfaltung der Rechte und der Potenziale der Mehrheit im Weg stehe. Diese Mehrheit wird als hinduistisch definiert beziehungsweise über das «Hindusein».

Debjani Bhattacharyya: Das Programm der BJP zielt insgesamt darauf ab, einen hinduistischen Staat zu etablieren und Indien zu seiner «eigentlichen Grösse» zurückzuführen, und zwar auch in einem territorialen Sinn. Der Kaschmirkonflikt zeigt das sehr gut auf: Modis Regierung hat dem indisch kontrollierten Teil Kaschmirs, also dem Bundesstaat Jammu und Kaschmir, 2019 den in einem Verfassungsartikel zugewiesenen Sonderstatus als halbautonomer Bundesstaat aberkannt. Das lässt sich als Schritt in Richtung «Akhand Bharat» verstehen, der Vision des «ungeteilten Indien», auf dem Gebiet vor der Teilung von 1947. Das hiesse: Kaschmir zurück, Pakistan zurück, ebenso Afghanistan, Bangladesch und auch Sri Lanka. So ist es auch auf einem Relief im neuen Parlamentsgebäude in Neu-Delhi zu sehen, auf dem das antike Indien des Ashokareichs dargestellt sein soll.

WOZ: Wo finden sich die historischen Ursprünge der Hindutva, der politischen Ideologie, auf die sich die hindunationalistische Bewegung beruft?

Malinar: Sie liegen im frühen 20. Jahrhundert, als in Indien verschiedene Formen von Nationalismen und Unabhängigkeitsbestrebungen zusammenfanden, um eine Bewegung gegen die britische Kolonialherrschaft zu formieren. Der Schlüsseltext stammt von Vinayak Damodar Savarkar, der 1923 unter dem Begriff «Hindutva» den Hinduismus als «Hindusein» neu definierte: Hindu sei demnach, wer sowohl sein Vaterland als auch sein «heiliges Land» in Indien habe. Das stand damals in klarem Gegensatz zu den zeitgenössischen Vorstellungen von Hinduismus: Einflussreiche Vertreter propagierten diesen als spirituelle, nicht materialistische, sowie als gewaltfreie und offene Religion, die keine Einschränkungen durch kirchliche Strukturen oder dogmatische Bekenntnisse auferlege. Savarkar postulierte, dass diese Deutung nicht der Geschichte Indiens entspreche und zu einer Schwächung des Hinduismus geführt habe, die es zu bekämpfen gelte.

Debjani Bhattacharyya: 1925 wurde dann die Rashtriya Swayamsevak Sangh (Nationale Freiwilligenorganisation, RSS) gegründet, eine Kaderorganisation für alle, die Diener:innen der Hindunation sein wollten. Sie soll die Menschen darin schulen, das «wahre Wesen» des Hinduismus zu schützen und die indische Kultur wiederzubeleben.

Bhattacharyya: Savarkar und seine Anhänger liessen sich damals stark von den faschistischen Aufständen in Europa inspirieren. Sie erschufen auch die neue Idee Indiens als «heiliges Land» der Hindus, in Anlehnung an den Zionismus. Und sie definierten Indien als Gegensatz zum Islam und brachten eine militante Haltung ins Spiel. Schon in den dreissiger Jahren gründete die RSS militärische Trainingslager. Im seither vorangetriebenen Aufbau von Nation und Volk lassen sich bis heute die faschistischen Ideen erkennen, die in den Ursprüngen des Hindunationalismus stecken.

WOZ: Narendra Modi war acht Jahre alt, als er 1958 der RSS beitrat. Allerdings war der Hindunationalismus zu diesem Zeitpunkt nach der Unabhängigkeit noch keine dominante Ideologie. Wann hat er an politischer Dynamik gewonnen?

Bhattacharyya: Tatsächlich musste die RSS sogar für eine Weile in den Untergrund gehen, nachdem einer ihrer Ideologen 1948 den enorm beliebten Mahatma Gandhi ermordet hatte. Der spätere Aufstieg des Hindunationalismus verlief auf sehr komplexe Weise. Eine Rolle spielte der bereits erwähnte Ausnahmezustand in den Siebzigern, als unter Indira Gandhi diktatorische Verhältnisse herrschten und die RSS erneut verboten wurde. Damals schlossen sich viele regionale Kleinparteien gegen die Kongresspartei zusammen, und 1980 entstand die BJP, als politischer Flügel der RSS. Es war auch die Zeit, in der sich die Versprechungen der Unabhängigkeit für die meisten Inder:innen, die nicht zu den oberen Hindukasten gehörten, als Lüge herausstellten. Es gab nur wenig soziale Mobilität. Offiziell hat sich die BJP mit ihrem Einheitsversprechen gegen das rigide Kastenwesen positioniert, was ihr Auftrieb verlieh. In den Neunzigern trug dann auch der blutige Disput um die Babrimoschee von Ayodhya zu ihrem Aufstieg bei. 1996 war die BJP erstmals die stärkste Einzelpartei im indischen Parlament und Teil einer kurzlebigen Regierung.

Debjani Bhattacharyya: Ein weiterer Faktor für den Aufstieg der BJP findet sich dann später, in den nuller Jahren: Damals hatte Indien eine progressive Regierungskoalition, die zwar absolut korrupt war, aber mittels technokratischer Massnahmen fast 140 Millionen Menschen aus der Armut zu befreien vermochte. Für eine kurze Zeit begann sich die tiefe Ungleichheitskluft im Land zu schliessen. Meiner Meinung nach hat das in den oberen Kasten eine grosse Angst vor Umverteilung ausgelöst, die Modi dabei half, 2014 die Wahlen zu gewinnen. Er hatte es zuvor als Ministerpräsident des Bundesstaats Gujarat geschafft, diesen als Aushängeschild unternehmensfreundlicher Entwicklung zu positionieren.

Das Podium

Dieses Gespräch fand am vergangenen Freitag im Rahmen der WOZ-Veranstaltung zum 30-Jahr-Jubiläum der deutschsprachigen Ausgabe von «Le Monde diplomatique» im Volkshaus in Zürich statt. Unter dem Titel «Zwischen demokratischer Rhetorik und autoritärer Praxis: Indiens politischer Kurs heute» sprachen:

Debjani Bhattacharyya, Professorin für die Geschichte des Anthropozäns an der Universität Zürich. Aufgewachsen im ostindischen Kolkata, beschäftigt sich Bhattacharyya insbesondere mit Fragen auf dem Gebiet der Rechts- und der Umweltgeschichte.

Angelika Malinar, Professorin für Indologie an der Universität Zürich. Sie forscht zur Geschichte und Gegenwart des Hinduismus wie auch zu indischer Literatur, Philosophie und Ästhetik.

Nicolas Martin, ausserordentlicher Professor für Moderne Indologie und Südasienwissenschaft. Seine Hauptinteressen liegen auf den Zusammenhängen zwischen soziopolitischen und sozioökonomischen Entwicklungen in Indien.

WOZ: In Gujarat kam es 2002, also während Modis Amtszeit, auch zu Ausschreitungen, bei denen über tausend Menschen getötet wurden, grossmehrheitlich Muslim:innen. Wie ist die Situation für Indiens Minderheiten heute zu beschreiben?

Martin: Zuerst ganz kurz zum Kontext: Die Muslim:innen machen vierzehn Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Das sind über 200 Millionen Menschen, womit Indien gewissermassen das drittgrösste muslimische Land der Welt ist. Und wie schon gesagt, werden die Muslim:innen in der hindunationalistischen Erzählung als interner Feind dargestellt. Das spiegelt sich auch darin wider, dass mittlerweile bloss noch vier Prozent aller Bundesparlamentarier:innen muslimisch sind. Hinzu kommen die andauernd antimuslimische Rhetorik in den Medien sowie immer wieder auch tätliche Angriffe. Regelmässig kursieren Geschichten von Zusammenstössen mit der Polizei sowie von Muslim:innen, die beispielsweise wegen des Verzehrs von Rindfleisch Opfer von Lynchmorden werden.

Debjani Bhattacharyya: Allerdings ist all das in der Geschichte Indiens nicht ganz neu. Tatsächlich ist die Zeit der wirklich grossen kommunalen Unruhen seit 2014 und der Machtübernahme der BJP vorbei. Der US-Politologe Paul Brass hat sich intensiv mit diesen Unruhen befasst und festgestellt, dass in der Regel eine Komplizenschaft zwischen Polizei, Politik und Hindunationalisten die Gewalt begünstigt habe – an deren Ende sich jeweils alle einig gewesen seien, dass man sich noch stärker gegen die muslimische Minderheit verteidigen müsse. Die Unruhen lagen also im Interesse der BJP; seit sie an der Macht ist, haben sie für die Hindunationalist:innen an Wichtigkeit verloren. Trotzdem gibt es natürlich weiterhin sehr viel Repression, und die Angst vor einer angeblichen muslimischen Bedrohung wird medial fortwährend geschürt.

WOZ: Welche Rolle kommt angesichts der Betonung von Wehrhaftigkeit und Stärke im Hindunationalismus den Frauen zu?

Malinar: Sie spielen eine sehr wichtige Rolle. Und zwar nicht nur symbolisch, obwohl das ursprünglich vielleicht so beabsichtigt gewesen wäre: Indien wurde als Göttin mit Schwert dargestellt, als «Mutter Indien», deren ideale Söhne die Anhänger der hindunationalistischen Organisationen seien.

Debjani Bhattacharyya: Schon früh in den dreissiger Jahren wurde dann aber eine eigene Frauenorganisation gegründet, um die Frauen als Akteurinnen für die hindunationalistische Sache zu mobilisieren. Die Bemühungen wurden später noch verstärkt, insbesondere in den Achtzigern und den Neunzigern. Frauen werden etwa rekrutiert, um an eigenen RSS-Schulen zu unterrichten, und es gibt Schulungscamps, in denen sie an der Waffe ausgebildet werden. Es gibt starke weibliche Führungspersönlichkeiten. Innerhalb der hindunationalistischen Erzählung geht es darum, die Würde der hinduistischen Frau zu verteidigen, sie also zu trainieren, damit sie sowohl für die Nation kämpfen als auch sich selbst wehren kann – insbesondere gegen muslimische Männer.

WOZ: Ebenfalls in den neunziger Jahren, nach dem Ende des Kalten Krieges, hat Indien seine Wirtschaft stark liberalisiert und ein enormes Wachstum angestossen. Mit welchen Folgen?

Bhattacharyya: Kurz zusammengefasst: Wir haben heute 162 Dollarmilliardäre und gleichzeitig einen grossen Anteil der Bevölkerung, der Hunger leidet. Der Ökonom Thomas Piketty sagte einmal, das Land sei heute noch ungleicher als zur Zeit der Ostindien-Kompanie, die im 17. Jahrhundert von Grossbritannien ausgesandt worden war, um Indien auszubeuten. Das sagt schon sehr viel aus.

Martin: Am Bruttoinlandsprodukt gemessen, ist Indien 2022 zur fünftgrössten Volkswirtschaft geworden und überholte damit Grossbritannien, die einstige Kolonialmacht. Das war ein symbolträchtiger Meilenstein. Unter Modi gab es viel Bewegung, viele Investitionen, es entstanden Häfen und andere Infrastrukturprojekte, die indischen Aktienkurse stiegen. Aber die Versprechen der Regierung sind noch grösser: Letztes Jahr kündigte Modi an, das BIP bis 2030 zu verdoppeln und Indien zum neuen China zu machen.

Debjani Bhattacharyya: Die bisherigen Wachstumsraten sind dafür aber zu niedrig. Und die innovativen Wachstumsbranchen, neben der Pharma vor allem der IT-Sektor, bringen zwar sehr viel Geld und internationale Anbindung ein, aber sie beschäftigen verhältnismässig wenige Menschen. Im Technologiesektor sind es etwa fünf Millionen – was verschwindend wenig ist bei einer Gesamtbevölkerung von fast 1,5 Milliarden Menschen. Stattdessen sind etwa ein Drittel aller Inder:innen in irgendeiner Form in der Landwirtschaft tätig, von der viele aber nicht leben können, weil ihre Grundstücke zu klein sind. Daneben gibt es einen riesigen informellen Arbeitsmarkt, in dem sich die grosse Mehrheit der Inder:innen unter extrem prekären Bedingungen bewegt: Sie haben keine Verträge, keine Renten, keine Gesundheitsversorgung, keine sicheren Arbeitsbedingungen. Und weil die Regierung vergleichsweise wenig in Bildung und Gesundheit investiert, findet auch keinerlei Umverteilung statt. Das heisst: Auch wenn Indiens Wirtschaft vorerst weiter wachsen dürfte, werden die Probleme von extremer Armut und Ungleichheit bestehen bleiben.

WOZ: In welchem Verhältnis sind die wirtschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte und der Aufstieg des Hindunationalismus zu betrachten?

Bhattacharyya: Ich finde vor allem die etwa hundert Millionen Menschen starke Mittelschicht, die mittlerweile entstanden ist, extrem spannend. Es ist zu beobachten, dass sie den Wunsch nach einer starken politischen Führung entwickelt hat. Die wirtschaftliche Liberalisierung hat also nicht nur Ungleichheit mit sich gebracht, sondern offensichtlich auch autoritäre Tendenzen befördert – und der Religion Auftrieb gegeben.

Debjani Bhattacharyya: Wenn ich etwas Persönliches dazu erzählen darf: Ich komme aus einer Familie der oberen Mittelschicht. Die meisten aus der Generation meines Vaters waren Ingenieur:innen, die in verschiedenen Teilen Indiens arbeiteten, alles sehr säkulare Menschen. Nicht, dass sie sich selbst so bezeichnet hätten – es war ihnen ganz einfach egal. Meine Cousins nun, die heute in der IT-Branche arbeiten, lieben es, hinduistische Pilgerstätten zu besuchen. Das sind Leute, die regelmässig beruflich im Silicon Valley in Kalifornien unterwegs sind, nach Australien und Deutschland reisen. Und wenn sie zu Hause Urlaub machen, dann gehen sie in jene Hindutempel, die mein Vater und meine Onkel noch gemieden haben, weil sie sich beispielsweise viel mehr für die Turbinenräume der indischen Staudämme interessierten – gemäss dem ersten Premierminister Jawaharlal Nehru ja ebenfalls «Tempel des modernen Indien». Ein sehr verblüffender Wandel, den ich innerhalb bloss zweier Generationen feststelle.