Pop: Höchststrafe für Lipsynching

Milli Vanilli wurden 1988 zu Superstars. Dann kam heraus, dass sie nicht selbst sangen. Welche Rolle Rassismus bei der Hetzjagd spielte, zeigen zwei Filme ganz unterschiedlich.

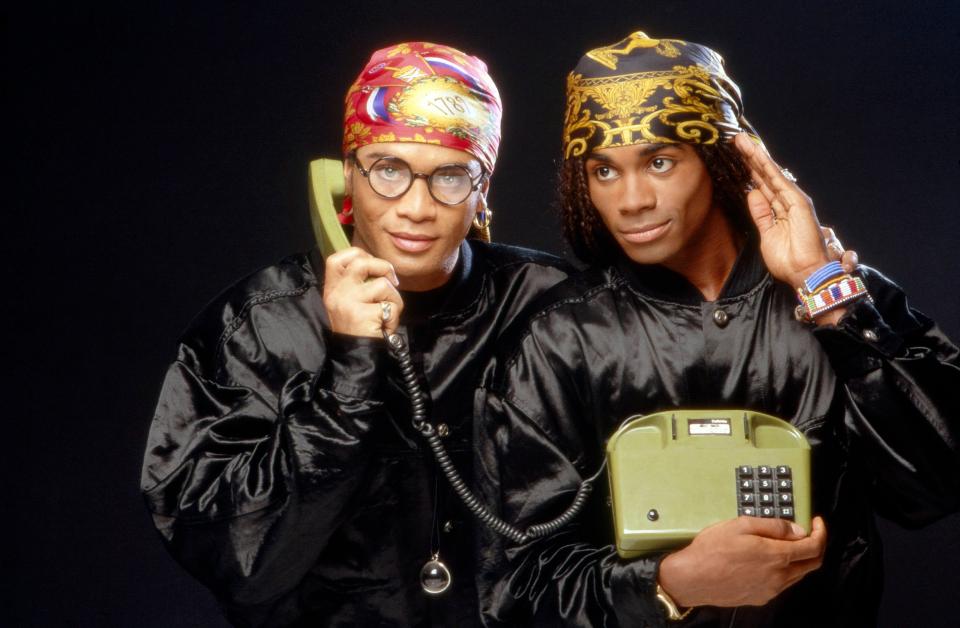

Auf Tiktok ist Lipsynching eine eigene Kunstform. Es geht darum, die Lippen synchron zu bekannten Songs zu bewegen und meistens auf eine typische Art zu tanzen – schnelle Handbewegungen, schwungvolle Arme, kreisenden Hüften, oft statisch an Ort wegen des engen Bildausschnitts im Handyhochformat. Das beschreibt ziemlich genau, was Fabrice Morvan und Robert Pilatus zwischen 1988 und 1990 unter dem Namen Milli Vanilli gemacht haben. Sie landeten damit innerhalb eines Jahres drei Nummer-eins-Hits in den USA und gewannen einen Grammy.

«Girl You Know It’s True» und «Baby Don’t Forget My Number» waren mit etwas Rap garnierte Dancepop-Hits, produziert vom Deutschen Frank Farian, dem Erfinder von Boney M. Morvan und Pilatus waren die tanzenden Verkäufer, die erst nach den Aufnahmen dazukamen. Musikmogul Clive Davis in New York führte das Projekt in den USA an die Spitze und holte einen nun richtig guten Song an Board: «Blame It On the Rain» von Diane Warren, die ihn eigentlich für Whitney Houston geschrieben hatte. Kein langes Beat- und Synthiegeplänkel, wie das die Europäer:innen in ihren Discos mochten, sondern fürs Autoradio zügig mit dem Refrain einsteigen, Harmonien wechseln, Kunsthandwerk für die Hitparaden. Es hat funktioniert – für eine Weile, für manche …

Erst Müesli, dann Koks

Die Geschwindigkeit dieses Aufstiegs von Müesli im Sozialbau zu Suiten voller Groupies und Koks kann man sich heute kaum mehr vorstellen. Es gibt noch mehr Unterschiede zwischen Lipsynching auf Tiktok heute und Milli Vanilli damals. Die Fans wussten nämlich nicht, dass der Franzose Morvan und der Deutsche Pilatus nicht selbst sangen. Als Produzent Frank Farian Ende 1990 unter Druck die Playback-Nummer zugab, zerstörten der Zorn von Medien und Fans sowie Sammelklagen Milli Vanilli sofort – allerdings nur die beiden Schwarzen Performer, Produzent und Plattenfirma kamen vergleichsweise unbeschadet davon.

Die weltweite Popöffentlichkeit hat Milli Vanilli damals für eine Praxis medial gelyncht, die heute auf den Plattformen Standard ist. Robert Pilatus fiel in ein Loch aus Einsamkeit und harten Drogen und starb 1998. Morvan fing sich und singt bis heute. Er ist der Hauptzeuge im Dokumentarfilm «Milli Vanilli», der seit November beim Streaminganbieter Paramount+ läuft. Und nun kommt auch der lange geschobene Spielfilm in die Kinos: Das Bandbiopic «Girl You Know It’s True», eine deutsche Produktion unter der Regie von Simon Verhoeven, trumpft mit dem deutschen Hollywoodstar Matthias Schweighöfer in der Rolle von Frank Farian auf.

In den Originalschnipseln der Dokumentation kann man sehen, was für fast alle Produzenten gilt, die ihr Leben in dunklen Räumen mit vielen Knöpfen und Reglern verbringen: Sie sind ein bisschen komisch, ein bisschen asozial, auf keinen Fall Performer. Schweighöfer baut aus Farian nun eine halt etwas verpeilte, aber genialistische und letztlich lustige Tischbombe. Im Kinofilm ist aber nicht zu übersehen, wessen Version hier erzählt werden soll: die von Farian, der den Film koproduziert hat, und den Sängern, die auf den Aufnahmen tatsächlich zu hören sind. Alles schon crazy, aber nicht ganz so schlimm, ausser für Robert Pilatus, klar – das ist in etwa der Kern der Filmstory im bekannten Rahmen zwischen Aufstieg und Absturz.

Wer hat was gewusst?

Wer gar nicht erst als Figur auftaucht: Clive Davis, damals mächtigster Plattenboss, der die Münchner Popper für die USA unter Vertrag nahm. Ob Davis sein Fehlen im Film mit Anwälten durchgesetzt hat? Die Frage, ob die US-Plattenfirma wirklich nichts davon wusste, dass die beiden hübschen Schwarzen Discotänzer mit den harten französischen und bayerischen Akzenten nicht die Sänger auf den Aufnahmen sind, wird im Dokumentarfilm kontrovers diskutiert. Aber selbst wenn die Doku hier vorsichtig bleiben muss: No way, klar wusste das die Plattenfirma. Spätestens als die Jungs in New York in den Büros auftauchten und sich kaum verständigen konnten (was im Kinofilm verpufft, weil die Schauspieler Elan Ben Ali und Tijan Njie viel besser Englisch sprechen als Morvan und Pilatus damals).

Von heute aus gesehen erscheint es klar: Es entspricht einer klassisch rassistischen Struktur, dass man die Schwarzen Performer zerstörte, nicht aber die weissen Strippenzieher. Der Kinofilm adressiert das kaum, die Dokumentation schon. In einem Interview sagte mir Fabrice Morvan, sie hätten damals die Rolle des Rassismus selbst nicht richtig wahrgenommen: «Es gab keine Unterstützung für eine solche Sichtweise. Bis in den USA die NAACP auf uns zukam, die National Association for the Advancement of Colored People, und uns die Situation erklärte.»

Noch etwas vermag die Dokumentation zu zeigen, was den Kinofilm nicht interessiert. Es gibt einige Schnipsel, in denen sich der damals einzige berühmte Schwarze US-Talkmaster, Arsenio Hall, regelmässig über Milli Vanilli lustig macht, schon vor dem Skandal. Jede Parodie von Hall arbeitet mit effeminierten Gesten: Milli Vanilli, das waren doch diese europäischen Schwarzen, die mindestens ein bisschen schwul waren und eben nicht hart und heterosexuell. Heute würde man diese mehrfache Ausgrenzung intersektional nennen.

«Milli Vanilli». Regie: Luke Korem. USA 2023. Jetzt auf Paramount+.

«Girl You Know It’s True». Regie: Simon Verhoeven. Deutschland 2023. Jetzt im Kino.