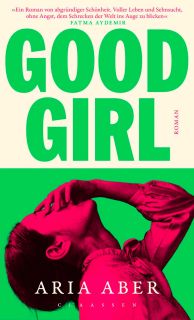

Literatur: Scham, Exzess und Silberfische im Bad

Vor dem «Berghain» stehen Nazis, drinnen wummert der Bass: In ihrem Debüt «Good Girl» zerlegt Aria Aber die Freiheitsversprechen Berlins.

Der Bunker «ein Schock aus Stahl und Beton» in einer Gegend von «postapokalyptischer Trostlosigkeit». Davor Türsteher, die als «Gatekeeper des Technos» genau überwachen, wem Einlass gewährt wird. In «Good Girl» gelangt man aber ohne Umschweife ins «Berghain» – und taucht sofort ein in eine elektrische Nacht im mythenverklärten Berliner Club, wo der Bass hämmert und der gemeinsame Drogenkonsum das Zusammensein bestimmt. Mittendrin die neunzehnjährige Nila, die weiss, wie Feiern geht.

In Aria Abers 400-seitigem Romandebüt reiht sich Exzess an Exzess, so süffig und atmosphärisch erzählt, dass man das Buch kaum mehr aus der Hand legen mag. Anders jedoch als etwa bei den Beatniks, wo Rausch als fast schon spirituelle Erfahrung beschönigt wird und weisse Männer den Ton angeben – auch die Ich-Erzählerin Nila verehrt Autoren wie Jack Kerouac und William S. Burroughs –, zielen Abers Beschreibungen zahlloser Ecstasy-Highs eher auf die Kehrseite, wird Konsum als Mittel zur Selbstauflösung verstanden. Der Autorin geht es um das, was dahinter liegt, davor oder danach passiert.

Von Afghanistan nach Gropiusstadt

Nila lebt mit ihrem Vater in einer Sozialwohnung im Gropiusstadt der zehner Jahre. Eigentlich heisst Nila Nilab, lässt aber das b weg, weil sie sich dafür schämt. Wenn sie gefragt wird, woher sie kommt – und das wird sie permanent –, lautet die Antwort mal Italien, mal Griechenland, nur nie Afghanistan, von wo ihre Eltern vor ihrer Geburt geflüchtet waren. «Alles, alles ausser muslimisch» lautet die einzige Regel, die Nila über das Preisgeben ihrer Identität erhebt. Ihr Aufbegehren richtet sich gegen alles, was von zu Hause kommt: die Scham, die Erwartungen, die Silberfische im Bad. Und gegen den Kummer ihrer Eltern im Exil, der von einer tiefen Trauer abgelöst wird, als ihre Mutter früh stirbt.

Aria Abers Gedichtband «Hard Damage» (2019) nahm viele Themen vorweg, um die auch dieser Coming-of-Age-Roman kreist: die alles durchdringende Erfahrung des Exils, die Weitergabe transgenerationaler Traumata, den an die Kinder vererbten Aufstiegswillen, die Enttäuschungen. Auch ihre Familie floh einst aus Afghanistan nach Deutschland, und es war ihr dank Stipendien möglich, sich ganz dem Schreiben zu widmen. Die heute 34-Jährige Aber studierte literarisches Schreiben und Lyrik an den Universitäten von London und New York. Für sie war die deutsche Sprache stets eine belastete: die Sprache der Bürokratie, der Unterdrückung. Schon als Kind übersetzte sie für ihre Eltern. Ihren ersten Roman hat sie denn auch zuerst auf Englisch verfasst und ihn selbst ins Deutsche übertragen. Ein zweites Mal geschrieben, wie sie es formuliert. «Good Girl» ist fast zeitgleich auf Deutsch und auf Englisch erschienen, wird international gefeiert und steht auf der Longlist des britischen Women’s Prize for Fiction, neben Werken von Autorinnen wie Miranda July oder Elizabeth Strout.

Im «Berghain» begegnet Nila dem fast zwanzig Jahre älteren Marlowe Woods, einem Exemplar jenes männlichen Künstlertypus, der zeitlos durchs Universum geistert: wellendes Haar bis zum Kinn, abgerockte Lederjacke, viel Charisma, vor zehn Jahren ein mittelmässig besprochenes Buch geschrieben. Er – oder das Bild, das sich Nila von ihm macht – verkörpert ihre Sehnsucht nach einem hedonistischen, intellektuellen Künstler:innenleben, weit entfernt von Gropiusstadt und der Erwartung, ein «gutes Mädchen» zu sein.

Die Wucht der Gewalt

Marlowes narzisstisches, kontrollsüchtiges Gehabe und seine nervtötende Art, über Kunst zu dozieren, sind schwer auszuhalten. Der Text allerdings weiss um diese Zumutung. Und so lässt man sich ein auf diese Beziehung, deren instabile Dynamik dem spannungsgetriebenen Plot gegen Ende des Buches dann doch etwas die Luft nimmt. Man liest das alles trotzdem gerne, denn zu überzeugend ist die Figur von Nila, diese komplexe und widersprüchliche Erzählerin mit ihrem Hang zum Melodrama, ihrem Doppelleben zwischen afghanischer Familie und Berliner Clubszene. In der missbräuchlichen Beziehung mit Marlowe trifft sie mit derselben Wucht auf die Gewalt, die ihre Familie erfahren und an sie weitergegeben hat, und richtet diese gegen sich selbst. In den Worten der Neunzehnjährigen: «Ich wurde vom Drang zerfressen, mein Leben zu ruinieren.»

Je besser Nila versteht, woher ihre selbstzerstörerischen Gefühle kommen, desto stärker verlagert sich der erzählerische Fokus ihrer Figur auf den Schauplatz Berlin. Zunächst wie Nadelstiche, bald als immer lauter werdendes Hintergrundrauschen durchziehen Islamfeindlichkeit und Rassismus ihre Schilderungen. Ein glatzköpfiger Typ in Springerstiefeln flüstert Nila in der U-Bahn zu, dass er ihr «ins Gesicht schiessen» möchte. Auf Flurwänden tauchen Hakenkreuze auf, und im Nachbarort brennt ein Restaurant nieder, das «einem Muslim gehörte». Der NSU mordet, Nazis tauchen auf einer Afterparty auf.

Die Selbstvergessenheit im Club, das lässt Aria Aber schnell spüren, ist nur ein kleiner Ausschnitt eines Berlins, dessen Mauern in alle Richtungen zeigen. Und der «Bunker» ein Ort, wo Nila Griechin sein kann oder vielleicht sein muss.