Sklaverei: «Widerstand darf nicht am Erfolg gemessen werden»

Menschen versklaven Menschen seit Jahrtausenden – aus verschiedenen Motiven und mit unterschiedlichen Rechtfertigungen. Die Kulturwissenschaftlerin Iris Därmann hat die Geschichte der Sklaverei untersucht. Dabei nimmt sie vor allem die «kleinen» Formen des Widerstands in den Blick.

WOZ: Iris Därmann, «Undienlichkeit» ist nicht gerade ein geläufiger Begriff. Stammt er von Ihnen?

Iris Därmann: Im 18. Jahrhundert war der Begriff etwas gebräuchlicher, aber nicht in dem Sinne, wie ich ihn jetzt verwendet habe. Gegenstände oder Dinge können undienlich werden, also ausser Gebrauch geraten. Ich verwende ihn als Gegenbegriff zur gewaltsamen Dienstbarmachung von Menschen. Diese Gewalt greift unmittelbar auf menschliche Körper aus und will diese durch Arbeiten und Dienste aller Art abschöpfen. Um sich diesem Zugriff zu entziehen, bleibt den Gewalt unterworfenen Menschen, die in äusserster Mittellosigkeit gehalten werden, nur noch ihr eigener Körper als Mittel des Widerstands. Auch wollte ich die Geschichte gewaltsamer Versklavung nicht aus der Perspektive der Täter schreiben, sondern mich in der Nähe jener Menschen situieren, die dieser Gewalt ausgesetzt waren, unter ihr gelitten haben und ihr durch Körperpolitiken etwas entgegengesetzt haben.

In grossen Teilen des Buches geht es aber auch um die Legitimationsversuche jener, die die Sklaverei befürworten und von ihr profitieren.

Wir scheinen heute blind geworden zu sein für die Gewaltdimensionen in den klassischen Werken der politischen Philosophie, die überwiegend auch Theorien der Versklavung enthalten. Kann man sagen, dass John Locke ein noch heute geschätzter Philosoph des Liberalismus, der Gleichheit, der Freiheit und des Privateigentums ist, und seine Theorien der Sklaverei dahinter als zeitbedingt abtun? Mein Eindruck ist, dass man das nicht kann. Es scheint mir vielmehr erforderlich zu sein, politische Philosophien nicht nur immanent zu lesen, sondern sie in ihrem historischen Kontext zu verorten und dadurch auf andere Weise lesbar zu machen.

Erstaunlicherweise gab es bis vor kurzem kaum eine politische Theorie, die sich mit den niedrigschwelligen, desperaten Widerstandspraktiken versklavter Menschen oder zumindest doch mit deren revolutionären Politiken der Selbstbefreiung beschäftigt. Selbst Hannah Arendt schreibt in ihrem Buch über die Revolution, dass es weder in der Antike noch in der Neuzeit nennenswerte Sklavenaufstände gegeben habe. Das ist nicht nur völlig falsch, sondern auch ziemlich irritierend.

In der Einleitung schreiben Sie, dass kaum eine Gesellschaft auf Zwangsarbeit, sexuelle Ausbeutung und Menschenhandel verzichtet habe. Die Versklavung von Menschen durch andere Menschen: eine Art anthropologische Konstante?

Da wäre ich eher vorsichtig. Es gibt kein menschliches «Was» ohne ein «Wie», also ohne eine kulturelle Antwort, die sich in historisch und kulturell je verschiedenen Verfahren, Körpertechniken, Ritualen und Praktiken artikuliert. In Bezug auf die Sklavereigeschichte ist es aufschlussreich zu fragen, wer Menschen versklavt, mit welcher Autorisierung, mit welchen Organisationsformen, mit welchen Gewaltpraktiken, in welchen Gewalträumen, mit welchen Interessen. Wenn man solche Fragen stellt, bekommt man auch die Unterschiede zwischen verschiedenen Sklavereiformen in den Blick. Und entdeckt dann auch Möglichkeiten des Zusammenlebens, die nicht von gewaltsamer Ausbeutung und Dienstbarmachung bestimmt sind. Die Motive für Sklaverei sind jeweils unterschiedlich, und auch bezüglich ihrer Legitimation gab und gibt es grosse Unterschiede: Nicht immer war Sklaverei rassistisch motiviert oder von rassistischen Unterschieden getragen.

Sklaverei gab es bereits in der Antike, einer kulturellen Blütezeit. Ohne Sklaven gäbe es keine Pyramiden. Ist die griechische Demokratie ohne sie vorstellbar?

Die attische Demokratie und die griechische Sklaverei bilden keinen Widerspruch, sondern sind soziale Institutionen, die stark miteinander verschränkt sind. Bei der Sklaverei geht es um die Frage, ob man selbst arbeiten muss oder nicht vielmehr andere mit Gewalt zur Arbeit für sich zwingen kann. Die Entstehungsgeschichte der Polis war damit verbunden, dass die Macht der Häuser und der Verwandtschaft zugunsten dieser neuen politischen Instanz zurückgedrängt wurde. Trägodien wie «Antigone» inszenieren diesen Konflikt ja eindrücklich. Bei Aristoteles fällt der Zwangsarbeit der Sklaven eine entscheidende Rolle zu. Für ihn ist der Sklave lebender Besitz, der zu einem «beseelten Werkzeug» erzogen werden soll, damit er die Befehle des Herrn widerstandslos ausführt. Nur dieser Herr, also der Sklavenhalter, Ehemann und Vater, gehört zur Gruppe der Freien und Gleichen, und nur er allein hat Zugang zur Sphäre der Polis. Dieser Zugang ist ökonomisch dadurch abgesichert, dass er selbst ein Leben in Musse führen kann, während die mühevolle Arbeit von Sklaven verrichtet wird.

Es gibt marxistische Sklavereiforscher, die sagen, dass die Erfindung der Sklaverei eine der wichtigsten Produktivkräfte der Alten Welt gewesen sei. Die Demokratie und das römische Recht – zwei zentrale Ressourcen des «Abendlandes» – sind ohne die Institution der Sklaverei wohl gar nicht denkbar.

Gab es in der antiken Philosophie bereits Positionen, die dieser Institution kritisch gegenüberstanden?

Aristoteles setzt sich in seiner «Politik» mit jenen Vorsokratikern auseinander, die bereits von der Gleichheit aller Menschen sprachen und davon, dass die Sklaverei abgeschafft gehöre. Aristoteles betont, dass es Menschen gebe, die von Natur aus frei, und solche, die von Natur aus Sklaven seien. Dass Menschen nicht nur in die Sklaverei geboren, sondern auch im Krieg besiegt und versklavt würden, sei geradezu ein Ausweis ihrer unterlegenen und sklavischen Natur, dafür also, dass sie von Natur aus Sklaven seien. Im Allgemeinen haben sich jene Positionen überliefert, die die Sklaverei legitimiert und in Anlehnung an die Tierdressur auch eine Art Ratgeberliteratur zur Dressur der Sklaven entwickelt haben.

Wie muss man sich diese Ratgeber vorstellen?

Platon beispielsweise kennt drei Arten, mit Sklaven umzugehen – mit äusserster Gewalt, in vertraulich-freundschaftlichem Ton oder auf eine dritte Weise, die er als die beste anempfiehlt: Man solle Sklaven zwar nur mit der Peitsche und im Befehlston begegnen, sich ihnen gegenüber aber besonders «gerecht» verhalten. Dabei geht es ihm nicht darum, die Lebensumstände der Sklaven zu verbessern, sondern darum, dass man sich als Sklavenhalter selbst eine Art «gutes» Führungszeugnis ausstellt, weil man seinen eigenen Zorneshaushalt im Griff hat: Wer despotisch angemessen regiert und seine Affekte unter Kontrolle hat, ist auch für politische Ämter in der Polis geeignet.

Im Selbstverständnis der philosophischen Sklavenhalter ging es darum, sich schmutzige Gewaltarbeit zu ersparen und möglichst gehorsame, loyale und dienstfertige Sklaven zu besitzen – und zwar auf Grundlage der Vorstellung, dass diese Effekte mit Dressur leichter herzustellen sind als mit Gewalt. Was aber in Wirklichkeit niemals bedeutete, darauf zu verzichten.

Aristoteles war ja prägend für die Philosophie des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Gilt das auch für seine Rechtfertigung der Sklaverei?

Im mittelalterlichen Europa gab es vor allem im Mittelmeerraum einen florierenden Sklavenhandel. Für den Ausgriff auf die sogenannte Neue Welt spielte dieses ökonomische Wissen, spielten das römische Recht und die philosophischen Legitimationen der Sklaverei eine wichtige Rolle – wenn auch unter neuen Voraussetzungen. In der Neuzeit kommen rassistische Legitimationsstrategien dazu. Mit zunehmender ökonomischer Bedeutung des transatlantischen Sklavenhandels zeichnete sich im kolonialen Schrifttum eine «Bestialisierung» afrikanischer Menschen ab. In Enzyklopädien des 18. Jahrhunderts etwa wurden sie nicht mehr nur als «Dunkelhäutige» oder «Schwarze» bezeichnet, sondern vielmehr mit dem N-Wort als Synonym für «Schlechtigkeit» und Inbegriff für «Sklave». Oft verbunden mit der Bemerkung, dass die Afrikaner ihre eigenen Brüder verkauften und damit Mitverantwortliche des Sklavenhandels seien. Die Rassifizierung, Animalisierung und Kommodifizierung von Menschen spielte in den Gewalträumen der Neuzeit eine zentrale Rolle für die Deportation und Versklavung von 12,5 Millionen Afrikanerinnen und Afrikanern.

Wenn man bestimmte Menschen in der Region des Tierhaften ansiedelt, wenn man sie wie Tiere behandelt und ihnen anlastet, was man vor allem selbst tut, lässt sich daraus legitimatorische Kraft und Gewaltfähigkeit gleichermassen schöpfen. Doch natürlich sind dies perfide Entlastungsdiskurse. Verrät sich darin eine minimale Unsicherheit bezüglich der Rechtmässigkeit dieser Gewaltverfahren? Vielleicht.

Es handelt sich ja um einen Zirkelschluss: Man stellt die anderen als Bestien dar, weil sie sich untereinander versklaven, um dann mit diesem Argument genau dasselbe zu tun.

Man kennt das von David Hume, der 1734 in Bristol als Sekretär eines Zuckerimporteurs und Sklavenhändlers gearbeitet hat. Er hat das in seinem Essay «Of National Characters» ins Spiel gebracht, wo er sagt, die Afrikaner würden für eine Flasche Brandy ihre eigenen Leute verkaufen – insofern würde es den Europäern ja ganz leicht gemacht. Das sind ganz skrupellose Entlastungsstrategien. Man kann mit Bezug auf die historischen Studien von John Thornton sagen, dass der transatlantische Sklavenhandel ohne die Mitwirkung mancher afrikanischer Eliten nicht möglich gewesen wäre – aber das bedeutet nicht, dass sich die europäische Verantwortung kleinreden liesse. Sowohl in den Enzyklopädien als auch bei David Hume und anderen sind das Versuche einer moralisch-politischen Freisprechung von einem, wie wir heute sagen, Verbrechen gegen die Menschheit.

Aber dieselben Philosophen – von Thomas Hobbes über John Locke bis David Hume – gelten heute als die Vordenker der Aufklärung.

Thomas Hobbes sagt in der Tat als Erster, dass Menschen von Natur aus gleich seien. Das ist ja erst einmal ein starker Satz. Doch es ist interessant zu sehen, dass Hobbes wie auch John Locke an der Kolonisierung der «Neuen Welt» beteiligt waren. Hobbes war Mitglied und Aktionär der Virginia-Company, die als Chartergesellschaft für die Kolonisierung Virginias verantwortlich war. Wenn man seine Skizze des Kriegszustands im «Leviathan» mit den einschlägigen Kolonialberichten vergleicht, kann man sehen, dass seine Formel «Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf» sehr viel damit zu hat, dass sich die Native American Tribal Groups gegen die Kolonisierung ihres eigenen Landes kriegerisch zur Wehr gesetzt hatten – aus Sicht der Siedler wie «Wölfe».

Entscheidend für Hobbes war das «Jamestown-Massaker» 1622, bei dem 347 Siedler zu Tode kamen. Bei der Theorie der Versklavung, die Hobbes entwickelt, wird deutlich, dass er aus diesen Widerstandsakten die Legitimation bezieht, seinen eigenen Gleichheitssatz wieder einzuschränken. Dort, wo sich Leute der «friedlichen» Kolonisierung ihres Landes widersetzten, hätten demnach die Siedler das absolute Recht, sie zu versklaven.

Und inwiefern war John Locke an der Kolonisierung beteiligt?

Bei ihm geht es vor allem um die Legitimation der agrikulturellen Aneignung des angeblich herrenlosen Landes durch weisse Siedler. Locke war Aktionär der Royal African Company, er hat also Gewinne im transatlantischen Sklavenhandel erzielt, und er war stark kolonial-administrativ engagiert. Und er arbeitete an der Verfassung von Carolina mit, in der er die «absolute Macht» der Sklaveneigner über ihre Sklaven verrechtlichte. Es gibt hier also so viele Verstrickungen in ökonomischer, administrativer und philosophischer Hinsicht, dass ich sowohl Hobbes wie auch Locke als Kolonialphilosophen bezeichne.

Sie zeigen zudem, dass später auch Karl Marx grosse Mühe etwa mit der Einschätzung der Haitianischen Revolution hatte.

Marx hat, während er am «Kapital» schrieb, die Geschehen um den amerikanischen Bürgerkrieg journalistisch kommentiert. Dabei gewinnt er den Eindruck, dass die Diskussionen um die Emanzipation der Schwarzen Sklaven den Blick für das verstellen, was er als «weisse Sklaverei» bezeichnet: das Elend der englischen Lohnarbeiter. Im «Kapital» zitiert er aus nationalökonomischen Schriften zur Sklaverei in den Kolonien und entwickelt dabei Leseanweisungen, etwa dass man statt «Plantage» jeweils «Fabrik» lesen und «Sklave» durch «Lohnarbeiter» ersetzen solle. Er versucht, die Aufmerksamkeitsökonomie, die aus seiner Sicht ungleich zugunsten der «schwarzen Sklaverei» verteilt ist, gezielt in Richtung der Fabrikarbeiter zu lenken. Auf diese Weise verwischt Marx die Gewalt der Versklavung und die Unterschiede zwischen Sklaverei und Lohnarbeit.

Für Marx sollte die «totale Revolution» weiss und proletarisch sein, nicht multiethnisch und transatlantisch. Marx hat die revolutionären Selbstbefreiungspolitiken der Versklavten weitgehend marginalisiert. Das galt gerade auch für die Haitianische Revolution. Die «Undenkbarkeit» einer Schwarzen Revolution reicht bis weit ins 20. Jahrhundert.

Kann man sagen, dass der gewaltsame Widerstand gegen die eigene Versklavung, wie bei der Haitianischen Revolution, eine Form von legitimer Gewalt darstellt?

Versklavte Menschen würden diese Frage wohl mit Ja beantworten – weil sie selbst ihrer Freiheit, ihres Selbstbesitzes mit extremer Gewalt beraubt worden sind und sie jederzeit Gefahr liefen, durch die Peitsche und durch Folter zu sterben. Ohne das eine gegen das andere ausspielen zu wollen, habe ich mich in meinem Buch aber stärker auf die flachen, flüchtigen, passiven Formen des Widerstands konzentriert, weil diese bislang noch weniger Aufmerksamkeit erhalten haben als die erfolgreichen revolutionären Umstürze. Widerstand, so denke ich, darf nicht am Erfolg gemessen werden, sondern nur daran, dass er sich überhaupt ereignet hat. Denn Widerstand in Gewalträumen erscheint eigentlich unmöglich.

Das Erstaunliche ist aber, dass Menschen immer wieder das Unmögliche versucht und getan haben – selbst wenn sie wussten, dass ihr Widerstand zum Scheitern verurteilt war. Diese Ereignisse humaner Resistenz scheinen mir unendlich kostbar zu sein. All diese verstreuten, im Sand verlaufenen Widerstandsakte sind genauso ernst zu nehmen wie die Haitianische Revolution.

Im Buch steht der prägnante Satz: «Menschen lassen sich nicht rest- und widerstandslos durch die Gewalt dienstbar machen.» Wie sahen diese kleinen Formen des Widerstands aus?

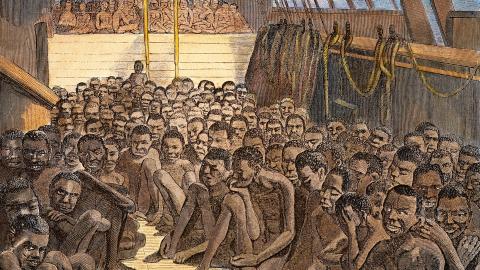

Auf den europäischen Sklavenschiffen waren die versklavten Afrikaner und Afrikanerinnen nackt, angekettet, sie wurden wie Ware gestapelt. Neben aktiven Formen des Widerstands, Schiffsrevolten und Revolutionen auf See, gab es passive Formen. Der Hungerstreik etwa, den wir aus der Suffragettenbewegung, von den russischen Anarchisten oder aus Guantánamo kennen, wurde auf europäischen Sklavenschiffen erfunden. Auf das Essen zu verzichten, um den eigenen Körper zu schwächen und sich so dem Zugriff der Gewaltakteure zu entziehen, scheint mir eine eminent wichtige Form passiven Widerstands, der ja nicht gewaltlos ist, weil er sich gegen den eigenen Körper richtet. Dazu zählen ausserdem Selbstverstümmelungen und Suizide. Britische Schiffsärzte sprachen von «afrikanischen Suiziden». Suizid bedeutete für die Versklavten jedoch Flucht durch Fliegen, wenn sie einzeln und auch gemeinsam, Hand in Hand, über Bord sprangen: Es bedeutete für sie, nach Afrika zurückzufliegen, als lebende Person und integrale Seele zu den Freunden und Vorfahren zurückzukehren. Davon zeugen die «Flying Songs» und «Flying Tales to Africa».

Überhaupt ist Flucht, auch wenn sie bis heute einen schlechten Ruf hat, eine politische Praxis der Selbstbefreiung. Die Versklavten fanden selbst Fluchtlinien aus den Gewalträumen – was von der Befreiung anderer Versklavter bis zur Gründung von Fluchtsiedlungen reichen konnte. Und es gab auch niedrigschwellige Formen wie das «stealing away», wo man sich von den Plantagen «wegstahl», um nächtelang bis zur Erschöpfung zu tanzen und sich so als Arbeitskraft «undienlich» zu machen.

Sie interessieren sich auch für die Insignien – die Werkzeuge – der Sklaverei. Was sagt es über uns, dass die Peitsche eine solche Umdeutung erfahren hat, dass sie heute zur Lustgewinnung in der BDSM-Kultur eingesetzt wird?

Der Schriftsteller Marquis de Sade wusste sehr genau Bescheid über die Gewaltpraktiken in den französischen Kolonien. In seinen philosophischen Diskursen wie auch in seinen Libertinageszenen setzte er bemerkenswerterweise an die Stelle der Schwarzen Frauen weisse Opfer. Die zeitgenössische Rezeption fand diese Inversion skandalös – hier werden weisse Frauen so wie die Schwarzen in den Kolonien ausgepeitscht! Die heimischen Leserinnen und Leser wurden so zu unmittelbar Mitgeniessenden und Mitverantwortlichen der Peitschengewalt in den Kolonien gemacht, was ich als geradezu körperlich wirksame politische Kritik an der kolonialen Gewalt deute. Das lässt sich auch damit belegen, dass in der «Philosophie im Boudoir» eine Broschüre verlesen wird, in der sich de Sade für die Abschaffung der Sklaverei ausspricht. Er plädiert darin zugleich für einen libertinen Gesellschaftsvertrag in Form einer zeitlich befristeten, punktuellen Versklavung.

Was heisst das?

Sowohl Frauen als auch Männer sollen einander sexuell despotisch gebrauchen dürfen, doch nur, wenn dies auf Wechselseitigkeit beruht. Dadurch würde die Sklaverei im Effekt aufgehoben. So macht de Sade aus den Gewalt- und Versklavungspraktiken eine selbstständige sexuelle Praxis, die sich von der kolonialen Gewalt abgelöst hat und sie zugleich sichtbar macht. Er zeigt damit – vor den britischen Abolitionisten –, dass sexualisierte Gewalt, dieser «Zusatzgenuss», für die Aufrechterhaltung der Sklaverei zentral war.

Mir scheint, dass de Sade einer der hellsichtigsten Kritiker dieser Gewalt war. So gewinnt auch unser Blick auf die BDSM-Kultur, wie sie heute freiwillig, in Freiheit und in wechselseitigem Einverständnis mit inszenierter Gewalt und Erniedrigung praktiziert wird, eine andere Nuance – wenn wir sie eben mit den politischen Inversionen und der Sklavereikritik verbinden, wie sie de Sade entwickelt hat.

Iris Därmann

Die 57-jährige Professorin für Kulturtheorie und Kulturwissenschaftliche Ästhetik lehrt an der Humboldt-Universität in Berlin. Därmanns Buch «Undienlichkeit» wird vom Verlag auch als «Schwarzbuch der kolonial- und vernichtungspolitischen Gewalt» beschrieben.

Neu an Därmanns Zugang ist der Versuch, die Gewalt- und die Widerstandsgeschichte miteinander zu verschränken: «Undienlichkeit» untersucht gleichermassen die Geschichte der Sklaverei, ihre philosophischen Legitimationen sowie passive Widerstandsformen wie Flucht, Hungerstreik, Abtreibung, Suizid und das «Träumen».

Iris Därmann: «Undienlichkeit. Gewaltgeschichte und politische Philosophie». Verlag Matthes & Seitz. Berlin 2020. 510 Seiten. 54 Franken.