Bildgebende Verfahren: Die neuen Schädelvermesser

Immer öfter werden PatientInnen zur Diagnose in die Röhre geschoben. Die Bilder, die dabei entstehen, verändern auch die Wahrnehmung des Körpers - bei ÄrztInnen wie bei PatientInnen.

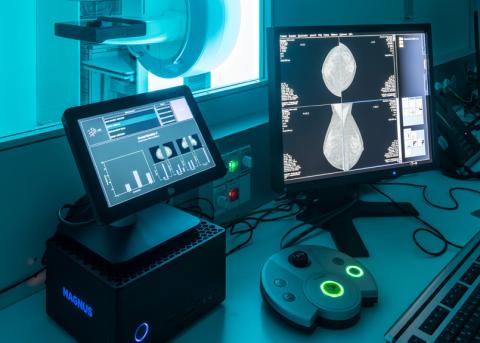

Visuelle Darstellungen des Körperinneren sind zum Inbegriff einer fortschrittlichen Hightech-Medizin geworden. Röntgenapparate, Ultraschallgeräte, Computer- und Magnetresonanztomografen (siehe Kasten) erfassen und vermessen den menschlichen Körper, zerlegen ihn in Zahlen und reproduzieren ihn in technischen Bildern. Namentlich in den Neurowissenschaften hat dies zu einem wahren Hype geführt. Auch wenn es Unsinn ist zu glauben, man könne dem Gehirn beim Denken zusehen.

Wie gehen die Ärztinnen und Ärzte selbst mit diesen Bildern in ihrem Alltag um? Regula Valérie Burri hat ihnen in der klinischen Praxis und in der Forschung über die Schulter geschaut. Ihre ethnografischen Studien führten sie an Universitätskliniken in der Schweiz, in Deutschland und in den USA. Ihr Fazit: Die Macht der Bilder ist gross - «es ist Zeit, dass wir uns visuell alphabetisieren».

WOZ: Welche Rolle spielen Bilder in der Medizin?

Regula Valérie Burri: Wichtig waren sie schon immer, beispielsweise als zeichnerische Illustrationen oder in den Körperatlanten, wie sie für die Ausbildung verwendet werden. Mit dem Aufkommen der digitalen Verfahren in den siebziger und achtziger Jahren - der Computertomografie, der Magnetresonanztomografie oder der digitalen Röntgentechnik - und ihrer raschen Verbreitung gewinnt aber vor allem die Frage an Bedeutung, was diese Bilder eigentlich aussagen und was für Auswirkungen sie haben.

Bildgebende Verfahren gehören mittlerweile also zum medizinischen Alltag?

Absolut! Die Techniken, die ich aufgezählt habe, gehören zum Standardrepertoire einer ärztlichen Untersuchung. Liegt ein gesundheitliches Problem vor, das schwierig zu diagnostizieren ist, wird routinemässig ein Bild gemacht. Zunehmend werden Bilder auch eingesetzt, um den Verlauf einer Therapie zu beobachten - beispielsweise wenn Medikamente eingenommen werden - oder zur Kontrolle nach einer Operation. Immer häufiger wird im Verlauf der Operation selbst mit Bildern gearbeitet.

Patienten werden sozusagen routinemässig in den Computertomografen geschoben?

Um zu einer richtigen Diagnose zu kommen, will man möglichst alle zur Verfügung stehenden Informationen ausschöpfen. Da gehören Bilder heute standardmässig dazu. Manchmal allerdings werden auch einfach Bilder angefertigt, um Aktivität zu zeigen, wie mir eine Ärztin gesagt hat. Ist unklar, was der Patientin oder dem Patienten fehlt, will man einfach etwas tun - weil es unglaublich schwierig ist, nichts zu tun. Also macht man zunächst mal ein Bild.

Man überlässt die Diagnose also den Apparaten?

Ich würde eher sagen, es geht in diesen Fällen darum, Zeit zu gewinnen, um zu sehen, wie sich die Krankheitssymptome entwickeln. Abgesehen davon lässt sich eine zunehmende Ausdifferenzierung innerhalb der Ärzteschaft beobachten. Es gibt den betreuenden Arzt, der zuständig ist für die therapeutische Seite und das Gespräch mit dem Patienten. Daneben gibt es eine wachsende Zahl an Ärzten, die in erster Linie mit den Apparaten arbeiten, also quasi die diagnostischen Hintergrundarbeiten erledigen.

Haben diese Ärztinnen und Ärzte überhaupt noch Kontakt mit den Patienten?

Je nachdem - gerade die Radiologen haben immer öfter nur das Bild vor sich, mit dem sie arbeiten, und sehen die Patienten danach gar nicht mehr. Das ist eine der direkten Konsequenzen der bildgebenden Verfahren.

Werden die Bilder in erster Linie von Radiologen interpretiert?

Nicht zwingend. Auch Kardiologen oder andere Fachärzte wie Orthopäden oder Neurologen arbeiten häufig mit bildgebenden Verfahren und werten die Bilder gleich selber aus, brauchen die Radiologen also gar nicht mehr. Das kann zu Kompetenzstreitigkeiten führen. Bereits als Anfang der achtziger Jahre das Magnetresonanzverfahren eingeführt wurde, diskutierten die verschiedenen Fachärzte darüber, wer am besten geeignet sei, diese neue Art von Bildern zu lesen. Die Radiologen beriefen sich auf ihre Kompetenz im Lesen von Computertomografien und betrachteten diese als unabdingbar, während Kardiologen argumentierten, es sei viel wichtiger, die genauen Herzfunktionen zu kennen und über entsprechende anatomische Kenntnisse zu verfügen.

Und liegt das nun an den Bildern selbst oder am Konkurrenzdenken zwischen Fachärzten?

Die Deutungsoffenheit der Bilder ist sicher ein Grund. Grundsätzlich werden sie jeweils in den Rapporten besprochen - und da war ich auch dabei. Es kam erstaunlich häufig zu Diskussionen, was man denn jetzt genau auf den Bildern sieht. Mit der Interpretation waren auch subjektive Wahrnehmungen verbunden. Manchmal haben sich Ärzte mir gegenüber über ihre Kollegen beklagt - namentlich über die Chirurgen: «Wenn die operieren wollen, finden sie im Bild immer einen Grund dazu.»

Die Bilder selbst besitzen also noch keine Autorität?

Ganz im Gegenteil! Auch wenn den Medizinern durchaus bewusst ist, dass ein Bild nicht ein Abbild ist, sondern eine komplexe technische Konstruktion, die von vielerlei unterschiedlichen Apparatureinstellungen abhängig ist: Ich war erstaunt, wie sie sich in ihrem alltäglichen Handeln trotzdem immer wieder von den Bildern haben überzeugen und beeindrucken lassen. Letztlich besitzen die Bilder doch den Status eines quasi wissenschaftlichen Beweises - und stehen damit ganz im Trend der allgemeinen Verwissenschaftlichung in der Medizin.

Verwissenschaftlichung - was bedeutet das?

Die evidenzbasierte Medizin setzt sich immer stärker durch: Wissenschaftliche Studien dienen als Basis, um eine sogenannte «best practice» für das ärztliche Handeln zu entwickeln. Weil Bilder zumeist als objektiv und beweisend angesehen werden, gibt man ihnen gegenüber anderen Untersuchungstechniken oft den Vorzug. Dies führt in der Praxis zu einem zunehmenden Verlust an manuellen Untersuchungskompetenzen, wie vor allem ältere Ärzte immer wieder betonen. Während sie selbst noch gelernt hatten, wie man einen Patienten für eine klinische Diagnose fachgerecht abtastet, arbeiten jüngere Kollegen nur noch mit Bildern und werden entsprechend auch von ihnen abhängig.

Mit andern Worten: Krank ist, was man sieht?

Wenn man etwas sehen kann, dann gilt das als Beweis dafür, dass man krank ist - oder eben nicht. Die bildgebenden Verfahren definieren damit zunehmend, was gesund und normal ist und was nicht - zum Beispiel, wenn es um die Grösse des Gehirns geht.

Da sind wir ja wieder bei den Schädelvermessern des 19. Jahrhunderts!

Das stimmt bis zu einem gewissen Punkt tatsächlich. Mit den Bildern verstärkt sich die Tendenz zu einer Rebiologisierung von gewissen Krankheiten. Die Entstehung von Schizophrenie beispielsweise hat man in den sechziger und siebziger Jahren oft auf psychosoziale Ursachen zurückgeführt - auf das soziale Umfeld einer Person und ihre psychische Veranlagung. Heute gibt es Ärzte, die versuchen, mit bildgebenden Verfahren Schizophrenie im Gehirn sichtbar zu machen. Für Betroffene und ihr Umfeld kann das insofern eine Erleichterung sein, als sie sich nicht schuldig zu fühlen brauchen. Die Auswirkungen können aber auch hoch problematisch sein.

Zum Beispiel?

Es gibt internationale Studien, in denen versucht wird, mithilfe bildgebender Verfahren Unterschiede zwischen den Geschlechtern oder auch zwischen ethnischen Gruppierungen im Gehirn sichtbar zu machen. Das kann unter gewissen Bedingungen gesellschaftlichen Diskriminierungen Vorschub leisten und rassistische oder sexistische Zuschreibungen festigen.

Braucht es Richtlinien für einen verantwortungsvollen Umgang mit bildgebenden Verfahren?

Handlungsbedarf besteht sicher beim Datenschutz. Denn mit diesen Bildern wird eine gewaltige Datenmenge angehäuft, was einen möglichen Missbrauch erhöht. Aus den USA sind bereits Fälle bekannt - zum Beispiel jener eines jungen Familienvaters, der eine Lebensversicherung abschliessen wollte. Die Versicherung verweigerte ihm dies - aufgrund eines Hirnbildes, das während einer Routineuntersuchung angefertigt worden war und potenziell pathogene Veränderungen zeigte.

Bilder, die den Ausbruch einer Krankheit prophezeien - damit ist auch eine ganz erhebliche persönliche Belastung verbunden ...

Ein Arzt schilderte mir den Fall einer jungen Frau, deren Bilder ein Hirnaneurysma offenbarten, also eine Ausstülpung in den Blutgefässen im Gehirn. Solange sich ein solches Aneurysma nicht verändert, ist es harmlos. Platzt es allerdings, dann wird es zur lebensbedrohlichen Gefahr. Diese Wahrscheinlichkeit ist nicht besonders hoch - aber sie besteht. Die junge Frau nun begab sich wegen eines ganz anderen Problems in ärztliche Untersuchung und wurde völlig unerwartet mit der potenziellen Gefahr in ihrem Gehirn konfrontiert. Dieses Wissen hat sie nicht ausgehalten. Damit könne sie nicht leben, hat sie ihrem Arzt gesagt und sich dafür entschieden, das Aneurysma herausoperieren zu lassen. Und das, obwohl eine solche Operation äusserst risikoreich ist.

Regula Valérie Burri ist Wissenschaftsforscherin am Collegium Helveticum in Zürich. Von ihr erschien das Buch: «Doing Images. Zur Praxis medizinischer Bilder». transcript Verlag. Bielefeld 2008. 344 Seiten. Fr. 42.90.

Bildgebende Verfahren

⇒ Sonografie: Ein Schallkopf, der Ultraschallwellen aussendet, wird mit einer gelartigen Substanz an den Körper gelegt. Je nach Gewebeart werden die Schallwellen absorbiert oder reflektiert und in elektrische Impulse umgewandelt. Die resultierenden Bilder vermitteln eine räumliche Vorstellung von Form und Beschaffenheit von Organen, Geweben und Gefässen.

⇒ Radiografie: Bei konventionellen Röntgenaufnahmen wird der Körper aus einer Richtung mit Röntgenstrahlen durchleuchtet. Auf der gegenüberliegenden Seite registrieren Sensoren die Intensität der durchgedrungenen Strahlung und wandeln diese in ein Bild um. Je dunkler eine Stelle, desto mehr Strahlung ist absorbiert worden - Knochen erscheinen daher dunkel, Weichteile hell.

⇒ Computertomografie (CT): Dieses spezielle Röntgenverfahren ermöglicht es, überlagerungsfreie Querschnitte durch den Körper anzufertigen und diese in ein zwei- oder dreidimensionales Computerbild umzuwandeln.

⇒ Magnetresonanztomografie (MRI): Bei diesem Verfahren werden mit extrem starken Magnetfeldern und elektromagnetischen Wellen ebenfalls Schnittbilder des Körpers erzeugt: Je höher der Wasser- oder Fettanteil des Gewebes ist, desto heller erscheint es auf der Darstellung. Die zwei- oder dreidimensionalen Bilder sind äusserst detailliert.