Künstliche Intelligenz in der Medizin: Der kleine Helfer der Radiologie

Künstliche Intelligenz wird die Diagnose des Facharztes nicht ersetzen. Ein Projekt auf der Radiologieabteilung am Unispital Zürich zeigt aber, wie sie die Medizin unterstützen kann.

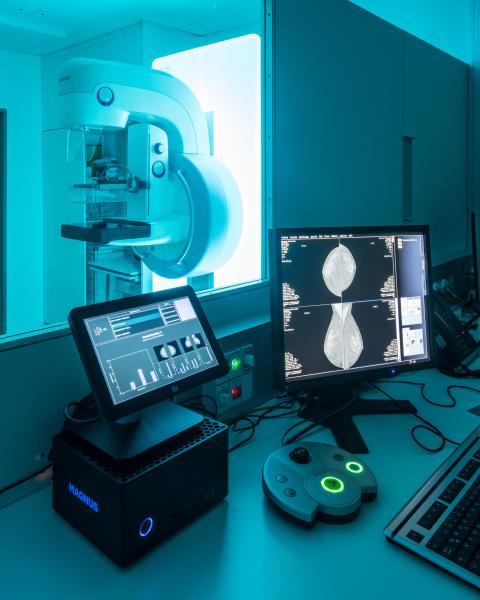

Der Schriftzug «Magnus» leuchtet in kaltem Blau am ansonsten unauffälligen schwarzen Kasten. Die Blackbox mit dem kleinen Bildschirm obendrauf steht in einem schmucklosen Raum auf der Radiologieabteilung am Unispital Zürich. Nur eine Glaswand trennt Magnus von der Maschine, die Frauen ihre Brust zusammenpresst und röntgt. Vier Mal insgesamt: pro Brust ein Bild von oben und eins von der Seite. Die Mammografiebilder zur Früherkennung von Brustkrebs erscheinen dann auf dem Bildschirm, versehen mit den Labels A, B, C oder D. Die Klassifizierung hat Magnus vorgenommen – eine künstliche Intelligenz (KI), basierend auf maschinellem Lernen in einem künstlichen neuronalen Netzwerk (KNN).

Eine solche KI gilt tatsächlich als Blackbox. Denn in einem KNN lässt sich nicht nachvollziehen, was zwischen der Eingabe der Daten und der Ausgabe des Resultats geschieht. Man weiss weder, was die KI lernt, noch wie sie es tut. Und das macht sie anfällig für Manipulationen. Viele MedizinerInnen sind deshalb sehr zurückhaltend, KI überhaupt einzusetzen. «Die Skepsis vor undurchsichtigen Algorithmen und die Angst vor potenziellem Missbrauch sind gross», sagt Anton Becker, Radiologe am Unispital Zürich.

Achtung: Dummer Algorithmus!

Immer wieder sind in den vergangenen Jahren ganze IT-Systeme von Spitälern Ziel von Cyberattacken geworden: Mit sogenannter Ransomware verschlüsselten Hacker etwa PatientInnendaten und forderten Lösegeld. Die Radiologie mit ihren bildgebenden Techniken und Verfahren ist besonders abhängig von Computern und Netzwerken. Was, wenn Manipulationen gar nicht entdeckt werden und so zum Beispiel falsche Diagnosen auslösen? Dass solche Ängste real sind, hat Becker jüngst gleich selbst bewiesen – mit einer simulierten Cyberattacke.

Als Datenbasis dienten ihm und seinem Team 680 Mammografiebilder, die im Rahmen von Brustscreenings in Portugal entstanden und für die Forschung zugänglich sind. Mit diesen Bildern haben sie ein sogenanntes Generative Adversarial Network (GAN) trainiert und dieses dann auf eine KI losgelassen, die Brustbilder diagnostiziert. Anschliessend legte Becker drei erfahrenen RadiologInnen sechzig Brustbilder zur Diagnose vor: Die Hälfte stammte aus dem Originaldatensatz, die andere Hälfte war vom GAN manipuliert worden. Obwohl die RadiologInnen wussten, dass ein Teil der Bilder manipuliert worden war, erkannten sie nicht, wo im Computer ein neuer Tumor gewachsen und wo einer verschwunden war.

«Mit dieser Cyberattacke wollten wir vor allem auf die Problematik aufmerksam machen, damit keine unausgereiften und schlechten KIs im medizinischen Bereich auf den Markt kommen», sagt Becker. Der aktuelle Hype um KI-gestützte Bilddiagnostik in der Radiologie ist gross. Die Palette an Produkten wächst fast täglich, das britische Gesundheitsmarktforschungsinstitut Signify Research sagt voraus, dass bis 2023 ein Milliardenmarkt entstehe. Mittlerweile kommen solche Produkte auch aus Grosskonzernen wie Google oder Tencent und Alibaba aus China. Allerdings sind die wenigsten dieser KI-Tools von unabhängigen ExpertInnen begutachtet worden. Aufgrund dieses Hypes bestehe die Gefahr, dass die Firmen ihre KI-basierten Diagnosetools viel zu früh vermarkteten, sagt Becker. «Meine Angst ist nicht, dass künstliche Intelligenz den Radiologen ersetzt», sagt er, «ich habe Angst vor dummen Algorithmen.»

Richtige Daten und richtige Fragen

Was bedeutet das für Magnus? Nun, Magnus ist anders als die Produkte der Techkonzerne. Denn «b-Box», so heisst der Algorithmus in seiner Blackbox, wurde am Unispital intern vom Medizinphysiker und Grundlagenforscher Alexander Ciritsis programmiert. «Um eine funktionierende KI zu bauen, braucht es einen möglichst standardisierten Datensatz und die richtige Fragestellung», sagt Ciritsis. Grundsätzlich stecken viele Antworten im Bild – das Problem sei, dass man oft die Fragen nicht kenne. «Solche Fragen ergeben sich meist erst, wenn man in einem klinischen Umfeld arbeitet. Grosse Techkonzerne haben nicht immer so direkten Zugang zu klinischen Fragestellungen.» Nur wenn man die internen Prozesse und Betriebsabläufe verstehe, könne man auch einen Algorithmus entwickeln, der die ÄrztInnen im Alltag tatsächlich unterstütze. Denn darum geht es letztlich: die ÄrztInnen von mühsamen Routineaufgaben zu entlasten – und nicht darum, das betont Ciritsis besonders, ihnen Entscheidungen abzunehmen oder sie gar zu entmündigen.

Ausserdem gibt es im Fall von Radiologiebildern – egal ob es sich um Mammografien, Ultraschallbilder, Aufnahmen aus dem Computer- oder dem Magnetresonanztomografen handelt – ein grundsätzliches Problem: Die Daten sind unausgewogen. In einem Spital summieren sich Bilder von kranken Menschen – von Gesunden hingegen existieren kaum Daten. Dadurch erhält der Algorithmus ein Bias, eine Verzerrung: Er fokussiert darauf, etwas zu finden.

Auch Menschen entscheiden binär

Ein Beispiel für einen «dummen» Algorithmus hat Ciritsis schnell zur Hand. Gibt man einer KI zu wenig genau vor, was sie aufgrund der Trainingsbilder lernen soll, kann es vorkommen, dass sie Metadaten wie etwa die Namen von PatientInnen ebenfalls berücksichtigt und dann völlig falsche Korrelationen bildet. Was dazu führt, dass eine neue Patientin mit dem Vornamen Maria plötzlich einen Tumor zugeschrieben erhält, wo gar keiner ist – bloss weil der Name Maria im Training gehäuft bei Bildern mit Tumoren vorkam.

Eine KI ist ein binäres System, das im Prozess der Datenverarbeitung einer binären Entscheidungslogik folgt, die ihm ein Algorithmus vorgibt. So soll Unwesentliches wie etwa der Patientinnenname oder helles Gewebe Schritt für Schritt unterschieden werden von relevanten Informationen wie der Schattierung und Umrandung von dunklen Gewebestellen.

Letztlich geht es darum, dass die KI menschliche Entscheidungen nachvollzieht. Und wir Menschen würden erstaunlich oft binär entscheiden, so Ciritsis. «Manche Entscheidungen darf man aber nicht in ein binäres System umwandeln.» Nicht nur aus ethischen Gründen, sondern auch, weil Krebs als Krankheit viel zu variabel ist, um standardisierbar zu sein. «Die Frage ‹Krebs – ja oder nein?› stellt sich so im Leben nicht. Man sollte sie auch nicht einer Software stellen.»

Wenig hilft mitunter viel

Die «b-Box» stellt also keine Diagnose, sondern nimmt lediglich eine Klassifizierung in A, B, C oder D vor. Dieses Raster wird weltweit von RadiologInnen verwendet, um die Dichte des Brustgewebes zu kategorisieren: Je dichter dieses ist, umso schlechter erkennt man Läsionen, also Gewebeveränderungen. Ausserdem steigt mit zunehmender Dichte die Gefahr einer Krebserkrankung. Eine Patientin mit Brustdichte C oder D wird deshalb meist noch zur Ultraschalluntersuchung geschickt. Das Problem ist: Verschiedene ÄrztInnen kommen zu unterschiedlichen Kategorisierungen. Ciritsis ging deshalb bei der Entwicklung der «b-Box» von der Frage aus, ob sich die Klassifizierung der Brustdichte standardisieren lässt. Was bedeutet, dass die KI besser sein muss als eine übereinstimmende Kategorisierung der Brustdichte durch zwei ÄrztInnen.

Mammografiebilder eignen sich ideal als Datenbasis für eine KI, weil das Aufnahmeverfahren bei der Brust streng normiert ist. Und mit rund 20 000 Bildern, die von RadiologInnen am Unispital kategorisiert worden waren, stand Ciritsis ein riesiger Datensatz zur Verfügung, um seinen Algorithmus zu trainieren.

Noch ist die «b-Box» im Radiologietrakt ein Prototyp: Eben ist die 872. Patientin erfasst und von der KI klassifiziert worden. Schon bald soll die «b-Box» aber in die Welt entlassen werden: In Kooperation mit dem Unispital planen Alexander Ciritsis und seine TeamkollegInnen Cristina Rossi und Andreas Boss, 2019 eine Firma zu gründen. Deren erstes Produkt soll nicht nur die Brustdichte, sondern auch die Qualität der Mammografie messen. «So wird die Radiologietechnikerin geschult und die Aufnahmequalität weiter verbessert», sagt Ciritsis. «Das löst jetzt nicht die grossen Fragen der Medizin», fügt er hinzu. «Aber wenn der Arzt mehr Zeit für die Patientin hat und diese schneller weiss, ob noch ein weiterer Untersuch ansteht oder nicht, dann ist schon viel geholfen.»