Sport und Nationalismus: Rote Karte für den Partypatriotismus

Eine Fussball-Europameisterschaft, das heisst auch: Ein Fahnenmeer überzieht den Kontinent. Nationalfarbe zu bekennen, ist populär geworden. Und ein grosser Spass. Das dachte ich auch. Aber so einfach ist es nicht.

Ich bezeichne mich gerne als Internationalisten. Freilich habe ich noch nicht herausgefunden, wo, wann und wie ich diese Haltung ausleben kann. Ich bin aber auch ein Nationalist. Ein Teilzeit-Fussballnationalist, um genau zu sein. Diese Haltung lebe ich alle zwei Jahre aus, wenn ein Fussballgrossanlass ansteht. Dann hole ich mein rotes Fussballtrikot aus der Kommode und trage es während der Spiele. Mit Stolz.

Auf dem Trikot prangt allerdings kein Schweizer Kreuz, sondern ein Löwe mit Doppelschwanz: das tschechische Nationalsymbol. Ich bin zwar in der Schweiz geboren, aufgewachsen und hier zur Schule gegangen, also durch und durch Schweizer, aber mein Fussballherz schlägt für die Heimat meines Vaters. Der Hauptgrund ist Deda, mein Grossvater. Er hat mich in die Welt des Fussballs eingeführt. Er hat mich zu den Spielen von Sparta Prag mitgenommen. (Ich sage: «Der beste Verein der Welt!» Mein Bruder, dessen Herz für Slavia Prag schlägt, sagt: «Das Bayern München der Tschechischen Republik, nur noch etwas unsympathischer!») Er hat mir von Antonin Panenka, Josef Masopust und Pepi Bican vorgeschwärmt. Ich bin mit tschechischen Fussballhelden, -mythen und -legenden aufgewachsen. Es gibt noch einen zweiten Grund, weshalb ich ein tschechischer Teilzeit-Fussballnationalist bin: Ich entziehe mich so der Masse und bleibe ein eigenständiges Individuum, ein Aussenseiter. Mein Nationalismus schwächt sich so spürbar ab und wird erträglich.

Ich halte meinen Teilzeit-Fussballnationalismus für ungefährlich, weil er innerhalb eines klar begrenzten Rahmens stattfindet. Darin ist die Welt schwarz-weiss. Es gibt nur Freunde oder Feinde. Die Freunde – oftmals völlig unbekannte Menschen – werden umarmt, die Feinde – meistens gute FreundInnen – auch mal angepöbelt und beleidigt. Während neunzig Minuten ist Dominik – stellvertretend für sein Team, ja für sein ganzes Land – der Kuhschweizer, Heiko der Sauschwabe, Gray der Inselaffe, Sébastien der Froschfresser. Und ich bin das Knödelgesicht. Neunzig Minuten Boden, Blut und Kochtopf. Danach ist der Spuk vorbei. Es ist ein Spiel, ein Spass.

Nationalstolz wird normal

Es ist kein Zufall, dass in Deutschland die europaweit intensivste und vielschichtigste Debatte über das Verhältnis von Sportanlässen und Nationalismus stattfindet. Seit der Heim-WM 2006 ist die deutsche Nationalfahne zurück in den Fensterrahmen, in den Gärten, in den Fussgängerzonen und an den Rückspiegeln von Autos. Das Fahnenmeer, in vielen Ländern auch ohne Fussballturnier Normalität, es hat Deutschland erreicht. Und nicht nur das: Unzählige Menschen, die sonst mit Fussball nichts anfangen können, tragen plötzlich Trikots, Schals und weitere Fanutensilien. Nationalfarbe bekennen ist sogar in Deutschland populär geworden. Seit der WM 2006 existiert ein eigenes Wort für den Teilzeit-Fussballnationalismus: der Partypatriotismus.

Den finden viele gut. Familienministerin Kristina Schröder (CDU) sagte, das Schöne an der WM sei, dass «ein unverkrampfter Patriotismus möglich ist». Einer, der eben nicht abgrenze, sondern ein positives, einladendes Gefühl verbreite. Und Ulf Poschardt, Chefredaktor der «Welt am Sonntag», meinte kürzlich: «Ich finde, Partypatriotismus ist für ein Land mit so einer düsteren Geschichte wie Deutschland – was den Nationalismus betrifft – etwas ganz Fantastisches.» Kritik am Partypatriotismus hält er für «ein Zeichen linker Borniertheit und Arroganz».

Doch bereits 2006 hat diese Präsentation Risse erhalten. Die soziologische Langzeitstudie «Deutsche Zustände» des Instituts für Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld hält in ihrem Fazit zur WM 2006 fest: «Kampagnen, die darauf abzielen, nationalistische oder patriotische Einstellungen zu schüren, bergen die Gefahr, die Abwertung von anderen Gruppen zu fördern. Auch der während der WM zu beobachtende ‹Partypatriotismus› zieht keine positiven Effekte nach sich – im Gegenteil, es zeigt sich ein Anstieg des Nationalismus.» Für den Soziologen Wilhelm Heitmeyer, der die Studie herausgegeben hat, ist die These, dass die WM 2006 einen «toleranten Patriotismus» hervorgebracht habe, entsprechend «ein Stück Volksverdummung».

Auch die Berliner Sozialpsychologin Dagmar Schediwy hat über die Thematik ein Buch geschrieben: «Ganz entspannt in Schwarz-Rot-Gold?» Schediwy hat während mehrerer Fussballturniere deutsche AnhängerInnen in den sogenannten Fanmeilen befragt. Im Vordergrund stand für die meisten, die Zugehörigkeit zu Deutschland zu erleben und zu demonstrieren. Weitere Motive waren Vaterlandsliebe und Nationalstolz, den viele der Befragten im Laufe der Zeit als zunehmend natürlich empfanden. Der Spass spielte nur eine Nebenrolle. «In dieser Gesellschaft, in der man eine Erosion des Sozialen feststellen kann, wo mit Hartz IV und der Finanzkrise die Gefahr eines Absturzes ins Bodenlose gewachsen ist, ist das Bedürfnis, sich seiner eigenen Zugehörigkeit durch die Bezugnahme auf die Nation zu versichern, immens gewachsen», stellt Schediwy fest.

Natürlich müsse man die singulären Ereignisse, die Rauschzustände vom Alltag trennen, sagen die SoziologInnen. Doch bleibt die Frage, wozu eine Normalität führt, die das Nationale, die Identifikation mit seinem Land, als Bezugspunkt nimmt – und damit ein Konzept der Abgrenzung, die auch in Ausgrenzung umschlagen kann.

So weit die eine Seite. Aber wie sieht es mit den MigrantInnen aus? Für einen Anwohner der Zürcher Langstrasse liessen die EM-Spiele keine Zweifel offen: Die ItalienerInnen, Kroaten und Spanierinnen zelebrieren fern der Heimat ziemlich exzessiv: mit Autokorsos, Hupkonzerten, Jubelgesängen und wehenden Fahnen. Dabei bleiben sie weitgehend in ihrer ethnischen Zuordnung gefangen. Es gab an der Langstrasse aber auch erste Zeichen der «Grenzüberschreitung»: Nach dem Halbfinalsieg der Italiener mischte sich eine Gruppe junger Ostafrikaner mit umgehängten Italienfahnen unter die jubelnden ItalienerInnen.

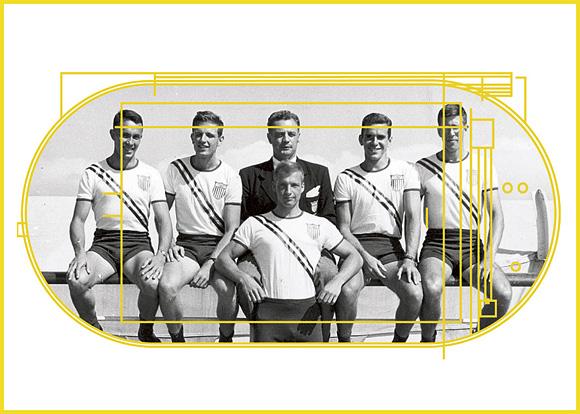

Die Nummer 2 auf dem Rücken

Der beste tschechische Verteidiger an der kürzlich beendeten Europameisterschaft hiess Theodor Gebre Selassie – Sohn einer tschechischen Lehrerin und eines äthiopischen Arztes. Der beste Stürmer der italienischen Mannschaft war Mario Balotelli, bei den Schweden war es Zlatan Ibrahimovic. Deutschlands Mittelfeld orchestrierten Mesut Özil und Sami Khedira. Die Hoffnungsträger der Schweizer Nationalmannschaft, die an den kommenden Olympischen Spielen teilnimmt, heissen Ricardo Rodríguez, Admir Mehmedi und Innocent Emeghara.

Viele Nationalmannschaften sind längst multiethnisch zusammengesetzt und somit ein Abbild der jeweiligen Gesellschaft. Auf dem Spielfeld sind Blut, Boden und auch ethnisch getrennte Kochtöpfe mehrheitlich überwunden. Neben dem Spielfeld sieht es anders aus. Die multiethnische Zusammensetzung der Nationalteams führt zu keiner grösseren Toleranz in der Gesellschaft. Der «positive und einladende» Partypatriotismus hat keinen positiven Einfluss auf den gesellschaftlichen Umgang mit MigrantInnen.

Was also tun? Soll ich meinen Teilzeit-Fussballnationalismus, den ich ehrlich gesagt ziemlich geniesse, über Bord werfen? Nein, das will ich nicht. Aber ich kaufe mir ein neues rotes Shirt mit der Rückennummer 2. Darauf steht: Gebre Selassie.