Pränataldiagnostik: Wenn der Neoliberalismus im Mutterbauch beginnt

Immer einfacher, immer weniger Risiko für das ungeborene Kind: Vorgeburtliche Untersuchungen helfen werdenden Eltern auf der Suche nach dem perfekten Kind – und werden allzu selten kritisch hinterfragt.

Wir sitzen um einen grossen Holztisch im lichtdurchfluteten Wohnzimmer, auf dem Tisch steht ein bunter Blumenstrauss. Es herrscht reges Kommen und Gehen, immer wieder setzt sich ein Kind zu uns oder kommt ein Hund den unbekannten Gast beschnuppern. In ihrem Einfamilienhaus im Zürcher Oberland leben Barbara und Arnold S., ihre vier Söhne und drei Hunde. Bevor wir mit unserem Gespräch beginnen, holt sich der fünfjährige Mael den Stuhl, auf dem er gerade am liebsten sitzen mag. Dann bittet er um ein Blatt des Schreibblocks, der auf dem Tisch liegt. Schliesslich wird er aufmerksam zuhören und – genau wie die Reporterin – mitschreiben. Daraus entsteht zwar eher ein kleines Kunstwerk als ein leserlicher Text – das jüngste Familienmitglied hat eben erst sein erstes Kindergartenjahr abgeschlossen.

Träume vor der Untersuchung

Mael hat Trisomie 21 – auch als Downsyndrom bekannt. Gegenüber der Eingangstür des Reihenhauses hängen mehrere kleine Plakate von vergangenen Welt-Down-Syndrom-Tagen. Sie zeigen Bilder von Mael. Eines trägt den Titel «Es ist normal, anders zu sein».

Barbara und Arnold S. haben sich klar für Mael entschieden: Sie haben schon vor der vorgeburtlichen Untersuchung beschlossen, auch ein Kind mit Trisomie 21 sei willkommen. Rückblickend ist die 46-Jährige froh um die frühe Entscheidung – anders wäre die Schwangerschaft schwer durchzustehen gewesen.

Eigentlich wollte die angehende Mutter bloss einen Ultraschall machen lassen, wie sie dies bei den ersten Kindern getan hatte. Doch als am Kind in ihrem Bauch eine auffällige Nackenfalte entdeckt wurde, gab Barbara S. dem Druck des untersuchenden Arztes nach. Sie unterzog sich weiteren Abklärungen und erfuhr schliesslich, ihr Kind habe mit hoher Wahrscheinlichkeit Trisomie 21. «So hatte ich Gewissheit, dass mein Gefühl richtig war: Schon vor den Untersuchungen habe ich von Mael geträumt, einem gesunden Kind mit Trisomie 21.»

«Risiko»-Berechnung

Vorgeburtliche Tests wie Ultraschall, aber auch der Ersttrimestertest, eine Kombination aus spezifischem Ultraschall und Bluttest, werden heute flächendeckend angeboten. Beim Ersttrimestertest wird errechnet, wie hoch das «Risiko» ist, dass das Kind das Downsyndrom, andere genetische Abweichungen oder einen Herzfehler hat. Eine solche Untersuchung gibt keine Sicherheit, sondern ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Verschiedene Studien besagen jedoch, dass viele angehende Eltern sich dessen nicht bewusst sind. Viele Eltern hätten ein «überzogenes Machbarkeitsverständnis», glaubten, die vorgeburtlichen Tests könnten ein «gesundes» Kind garantieren, schreibt die Ethikerin Ruth Baumann-Hölzle in einem Aufsatz zum Thema Pränataldiagnostik («Entscheidungsfreiheit und der Zwang zum perfekten Kind», erschienen im Buch «Auswählen oder annehmen?», herausgegeben von Christian Kind, Suzanne Braga und Annina Studer). Grund dafür sei eine ungenügende Beratung – und Konsequenz davon ein steigendes Anspruchsdenken, das inzwischen sogar gerichtlich eingeklagt werde.

Christa Schönbächler, Ko-Geschäftsführerin von Insieme, der Dachorganisation der Elternvereine für Menschen mit geistiger Behinderung, spricht von einer «falschen Vorstellung», die entstanden sei: Der Eindruck, Behinderung könne verhindert werden. 95 Prozent der Beeinträchtigungen entstehen jedoch bei der Geburt oder treten im späteren Leben auf. Viele Frauen liessen sich untersuchen, weil sie sich versichern wollten, dass alles «in Ordnung» sei. Aber: «Eigentlich müsste eine Frau vor dem Test sagen können: Ich bin bereit, die schwierige Frage zu beantworten, ob ich ein Kind mit Behinderung annehmen oder abtreiben würde», sagt Schönbächler.

Eine möglichst frühe, umfassende und ergebnisoffene Beratung sei nötig. Die Betroffenen müssten sich im Klaren sein, was für Resultate die Untersuchung haben könnte, und sich im besten Fall schon mit dem Danach beschäftigt haben. Denn die Resultate der Pränataldiagnostik erhalten die angehenden Eltern je nach Untersuchung in der zehnten bis vierzehnten Schwangerschaftswoche, und die Entscheidung für oder gegen eine Abtreibung muss unter grossem Druck gefällt werden. Unter zeitlichem, aber auch gesellschaftlichem.

Barbara S. erinnert sich noch gut an diesen Druck. Obwohl das Paar seit Beginn der Schwangerschaft klar kommuniziert hatte, eine Abtreibung komme nicht infrage, wurde eine solche plötzlich von ihnen erwartet. Ihr Umfeld, aber auch alle ÄrztInnen, mit denen sie in Kontakt gewesen seien, seien davon ausgegangen, sie würden abtreiben. «Erzähl von dem Genetiker», wirft der älteste Sohn ein, der mit am Tisch sitzt. Seine Mutter erzählt, wie eine Frauenärztin sie zu einem Genetiker schickte, damit er ihr «Mut mache, das Kind zu behalten». Doch das Bild von Menschen mit Trisomie 21, das vom Fachmann vermittelt wurde, war sehr negativ: Er habe nur davon gesprochen, wie sehr sie selbst, ihre Partnerschaft und ihre anderen Kinder unter einem Kind mit Trisomie 21 leiden würden. Ausgewogene Information habe sie nur auf Internetforen und bei einer Behindertenorganisation erhalten.

Druck auf werdende Eltern

Vorgeburtliche Untersuchungen werden als medizinischer Fortschritt dargestellt, sie bedienen ein natürliches Absicherungsbedürfnis der werdenden Eltern. Sie versprechen der Frau mehr Selbstbestimmung – «Will und kann ich mit einem behinderten Kind leben?» Doch implizit schwingen gewisse Wertvorstellungen mit, die von grosser gesellschaftlicher Relevanz sind: Welches Leben ist lebenswert? Werden eines Tages nur noch «normale» Kinder zur Welt kommen dürfen, die irgendwann normierte Leistungen bringen können?

Als «Horrorvorstellung» skizziert Christa Schönbächler von Insieme die Möglichkeit, dass eines Tages Sozialleistungen gekürzt werden und Krankenkassen gewisse Leistungen verweigern könnten – mit dem Argument, die Eltern seien verantwortlich für das Kind. Sie seien vor der Geburt über seine Beeinträchtigungen informiert gewesen oder hätten es zumindest sein können. Neben diesem möglichen zukünftigen «Nutzen» spielen bei der Entwicklung und Propagierung vorgeburtlicher Tests auch andere ökonomische Interessen eine Rolle: Ab Mitte August 2012 soll in der Schweiz ein neuer, noch einfacherer Bluttest zur Bestimmung von Trisomie 21 erhältlich sein. Entwicklerin ist eine nach eigenen Angaben «boomende» Biotechfirma aus Konstanz (vgl. «Einfach und risikofrei?»).

Die gesellschaftlichen Auswirkungen von immer einfacher und selbstverständlicher werdenden Tests sind nicht zu unterschätzen. «Eltern von Kindern mit Beeinträchtigungen werden schon oft gefragt, ob sie es denn nicht haben testen lassen», sagt Christa Schönbächler. Sie befürchtet, dass in unserer Gesellschaft die Toleranz und Solidarität mit Menschen, die anders sind, abnehmen. Eine Sorge, die auch Barbara und Arnold S. beim Gespräch am familiären Esstisch ansprechen. Sie haben sich unter anderem für Mael entschieden, weil Barbara S. als Jugendliche in ihrem Dorf häufig einen Mann mit Trisomie 21 traf. Sie wusste daher, dass Menschen mit Trisomie 21 sehr selbstständig sein können und keineswegs unglücklich sein müssen. Wie aber wird sich unsere Gesellschaft verhalten, wenn die meisten Menschen immer weniger mit Behinderung in Kontakt kommen? Wenn durch den vorgeburtlichen Selektionsdruck auf das menschliche Leben der Zwang zum perfekten Kind und perfekten Menschen noch mehr zunimmt, wie es die Ethikerin Ruth Baumann-Hölzle formuliert?

Vorgeburtliche Untersuchungen können mehr Selbstbestimmung und Entscheidungsfreiheit für die Eltern bedeuten. Selbstbestimmung wird aber häufig im neoliberalen Sinn umgedeutet: Einzelpersonen wird die Verantwortung für gesellschaftliche Missstände aufgebürdet. Dass dies nicht geschieht, ist nur möglich, wenn die Tests nicht systematisch angewandt werden. Wenn die Entscheidung so frei wie möglich getroffen werden kann. Und wenn angehende Väter und Mütter sich – dank einer kritischen gesellschaftlichen Debatte – frühzeitig mit den Möglichkeiten und Grenzen sowie den möglichen Resultaten der Pränataldiagnostik auseinandersetzen können.

«Leider scheint unsere Gesellschaft je länger je weniger bereit, Kinder so anzunehmen wie sie sind», sagt Barbara S. Sie und ihre Familie haben dies getan, auch wenn sie betonen, niemanden zu verurteilen, der den Entscheid für ein Kind mit Trisomie 21 nicht tragen könne. Mael hat grosse Fortschritte gemacht, seit er den regulären Kindergarten besucht. Bald beginnt er sein zweites Chindsgi-Jahr. Danach soll er in die Schule integriert werden. Barbara S. arbeitet wieder dreissig Prozent, Arnold S. hat eine Vollzeitstelle. Auf die Frage, wie sich ihr Familienleben mit Mael verändert habe, antwortet Barbara S.: «Wir sind immer noch eine ganz normale Familie.» Nur sähen sie die Welt inzwischen mit anderen Augen. Mael lächelt.

Einfach und risikofrei?

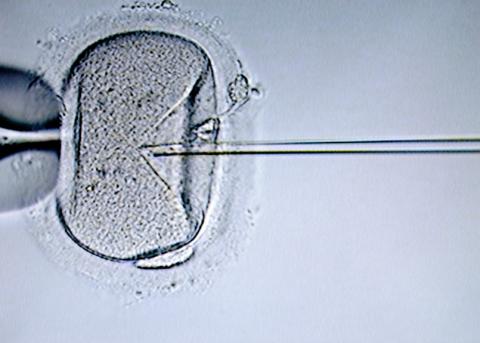

Sie finde es «grundsätzlich super», mit einem einfachen Bluttest «diverse Mutationen» ausschliessen zu können, sagt eine sichtlich schwangere junge Frau in einem «10vor10»-Beitrag vom 10. Juli 2012. Seit eine Konstanzer Firma einen Test bewirbt, der aus dem Blut der Mutter Gensegmente des Kindes herausfiltern und analysieren soll, wurden vorgeburtliche Untersuchungen in den Medien wieder zum Thema. Das Biotechunternehmen LifeCodexx betont, so könnten den werdenden Müttern risikoreiche Untersuchungen wie Fruchtwasserpunktion und Chorionzottenbiopsie erspart werden. KritikerInnen hingegen befürchten, die Einfachheit des Tests könnte zu einer Systematisierung der vorgeburtlichen Untersuchungen führen. Zudem beanstanden sie, der Test sei nur auf die Entdeckung von Trisomie 21 ausgelegt, was diskriminierend sei. Nach kurzzeitigem Vertriebsstopp soll der Test ab Mitte August 2012 auch in der Schweiz erhältlich sein.