Ethik und Moderne: Selbstbestimmte Entscheidungen in der Risikogesellschaft

Selbstbestimmung war einmal eine Verheissung der sozialen Bewegungen der siebziger Jahre. Die Konsumgesellschaft hat den Begriff zur Ikone erhoben. Doch umstellt von Risiko- und Nützlichkeitserwägungen, ist Selbstbestimmung zu einer Chimäre geworden.

«Mein Bauch gehört mir!», postulierten die bewegten 68er-Frauen ihr Recht auf Abtreibung. «Gleiche Rechte für Schwule und Lesben!», nahm die Homosexuellenbewegung diese Melodie auf. «Raus aus der totalen Institution!», intonierten Behinderte, als sie sich für das «independent living» starkmachten. «Schluss mit der krank machenden Medikalisierung!», wehrten Selbsthilfegruppen die Übermacht der Pharmaindustrie und des Medizinbetriebs ab.

Die Befreiung aus einer nicht verschuldeten Unmündigkeit war das emphatische Projekt der internationalen Bürgerrechtsbewegungen der siebziger und der achtziger Jahre. Was sie einte, war das Ziel, die alten Bevormundungen abzustreifen. Niemand sollte zu einem Kind, zu einer bestimmten Therapie oder gar zu einer Lebensform gezwungen werden können. Die damals von Stadt zu Stadt, von Land zu Land aufgenommene Parole hiess: Selbstbestimmung. Eine politische Verheissung.

Doch der Begriff hat mit der zunehmenden Individualisierung der Gesellschaften eine bemerkenswerte Verschiebung erlebt. Er wird nicht mehr nur von kritischen Bewegungen als Abwehrrecht beansprucht, sondern ist mittlerweile zu einer Ikone mündiger BürgerInnen, genauer gesagt, von KonsumentInnen geworden. Von Subjekten also, die sich durch die Freiheit der Wahl auszeichnen, der Aufforderung, fast schon der Nötigung, sich zu entscheiden: für die Automarke oder den Telefonanbieter, den Partner im Angebot der Internetplattformen oder einen Beruf. Wichtig ist bei jeder Entscheidung, dass sie «richtig» ist, eine falsche zieht mehr oder minder dramatische Konsequenzen nach sich. Richtige Entscheidungen sind immer solche, bei denen das Risiko minimiert wird. Deshalb bleibt man vielleicht doch lieber bei der Swisscom, sucht sich den Partner in derselben sozialen Schicht oder folgt bei der Berufswahl nicht den Neigungen, sondern der erwarteten Gratifikation.

Unnütze Kostenstellen

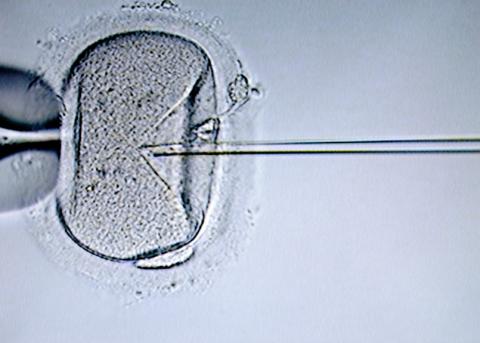

Eine besondere Rolle spielt das Recht auf Selbstbestimmung jedoch an der Demarkationslinie von Gesundheit und Krankheit, weil das «Risiko» hier besonders schwerwiegende Folgen haben kann. Das weiss jedeR, der oder die sich als KrebspatientIn im therapeutischen Irrgarten verläuft, und jede Schwangere, die nach einer Pränataldiagnostik mit statistisch ermittelten «Auffälligkeiten» konfrontiert wird. Gar nicht zu reden von den Eltern eines geschlechtlich nicht eindeutig zu bestimmenden Kindes: Soll man es chirurgisch zurichten und ihm damit angeblich das Leben erleichtern oder der Natur ihren Lauf lassen? An den Grenzen von Leben und Tod stellen sich aber auch Fragen wie: Dürfen Eltern einen «untauglichen» Embryo verwerfen? Darf der sterbenskranke lebensmüde Mensch in seinem Patiententestament Dritte auffordern, ihm den Giftbecher zu reichen? Die allgegenwärtige Aufforderung, selbst zu bestimmen, rückt dann in die Grauzone der Nützlichkeitsethik. Das «Schadenskind» wird möglichst vermieden, und der demenzkranke Patient schafft sich vorsorglich ab. Unnütze Kostenstellen.

Zwei schillernde Beispiele für diesen individualistischen, auf utilitaristischen Erwägungen basierenden Selbstbestimmungsdiskurs stammen aus der Schweiz: zum einen die verworfene Initiative zur Abtreibungsfinanzierung, zum anderen die Stellungnahme der Nationalen Ethikkommission zur Fortpflanzungsmedizin. Kurz vor der Abstimmung veröffentlichte die NZZ im Januar 2014 ein Streitgespräch zwischen Nationalrätin Barbara Schmid-Federer (CVP) und Nationalrat Toni Bortoluzzi (SVP) zum Thema «Selbstbestimmung und Eigenverantwortung». Zwar traten beide konservativ orientierte PolitikerInnen für das Recht auf Abtreibung ein, doch für den Initianten Bortoluzzi schien es mit dem Selbstbestimmungsrecht der Krankenversicherten nicht mehr vereinbar, sie «solidarisch» zur Mitfinanzierung von Schwangerschaftsabbrüchen zu zwingen.

Einmal ganz davon abgesehen, dass es nach dem Willen der Ethikkommission durchaus angemessen wäre, die Versichertengemeinschaft für die Untersuchung und die Verwerfung von Embryonen zur Kasse zu bitten – «die Präimplantationsdiagnostik kann auch als Massnahme der Solidarität mit den betroffenen Eltern betrachtet werden», heisst es in der Stellungnahme –, ist ihre Auslegung des Begriffs Selbstbestimmung aufschlussreich.

Der Anspruch auf ein Kind

Einerseits soll es (natürlich nur heterosexuellen!) Paaren ermöglicht werden, ihren Kinderwunsch, zum Beispiel bei Unfruchtbarkeit, zu realisieren: Der Staat «ist verpflichtet, den Individuen die Mittel zur Verfügung zu stellen, die ihnen ermöglichen, ihre Selbstbestimmung tatsächlich auszuüben». Um diese Fortpflanzungsautonomie zu garantieren, hat die Ethikkommission auch keinerlei Bedenken, die Eizellenspende und die Leihmutterschaft zuzulassen. Andererseits müsse den Eltern aber auch zugestanden werden, sich gegen ein möglicherweise krankes oder behindertes Kind zu entscheiden. Auch das begründet die Ethikkommission mit dem Selbstbestimmungsrecht.

Menschen sollen sich also fortpflanzen dürfen, auch wenn das «Schicksal» respektive die «Natur» dem vielleicht entgegenstehen. Aus einer Möglichkeit ist der Anspruch auf ein Kind geworden, und zwar nicht auf irgendein Kind, sondern auf ein möglichst gesundes. Sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland spiegelt sich dieses risikorational orientierte Selbstbestimmungsrecht in der Auseinandersetzung um den Praena(tal)-Test, einen Bluttest, der ohne invasive Massnahmen ermöglicht, beispielsweise Trisomie 21 (das sogenannte Downsyndrom) frühzeitig zu erkennen. Wie schon bei anderen Methoden der Pränataldiagnostik könnte das niedrigschwellige Angebot dazu führen, prophylaktisch nach bestimmten Behinderungen zu fahnden. Verzichten die Frauen auf den Test, etwa weil sie nicht zur Diskriminierung von Behinderten beitragen wollen, geraten sie gegenüber den Kostenträgern und der Gesellschaft unter Rechtfertigungszwang. Wie frei also entscheiden sich Menschen unter solchen Bedingungen?

Auf dem «heissen Stuhl»

Zugleich geht die Wahlfreiheit auf dem Reproduktionsmarkt mit einem genetischen Reduktionismus Hand in Hand, der die vorgeblichen autonomen Entscheidungen ad absurdum führt. Es ist ja gar nicht das Subjekt, das tatsächlich die (Aus-)Wahl bestimmt, sondern das «defekte» Gen, das im Rahmen von Screenings oder im Reagenzglas «entlarvt» wird. Die Frau oder das Paar ist dabei auf ExpertInnen angewiesen – zumeist HumangenetikerInnen, die sozialpsychologisch nicht ausgebildet sind –, die die Untersuchungsergebnisse interpretieren. Mit statistischen Wahrscheinlichkeiten konfrontiert, sitzen sie in einer «Entscheidungsfalle», wie es die Soziologin Silja Samerski einmal formuliert hat, denn ein statistisches Risikoprofil sagt ja nichts über eine konkrete Gefährdung aus.

Als RisikomanagerInnen sind die künftigen Eltern abhängig von den Umständen und der Umgebung. Früher wurde ein behindertes Kind als Schicksal erlebt und angenommen; heute ist es zu einem Unfall geworden, dessen Existenz die Eltern erklären müssen. Eine Schwangere wird sich also fragen, was sie sich und der Gesellschaft damit aufbürdet. Kein strafender Staat mehr zwingt sie zu diesem oder jenem. Das übernehmen die Betroffenen – ganz selbstbestimmt! – schon alleine. Warum eine Präimplantationsdiagnostik nicht in Anspruch nehmen, wenn sie angeblich Stress und Leid verhindert? Warum kein sozialverträgliches Patiententestament, um Kinder oder FreundInnen zu entlasten? Warum keine Organspende, wenn es einem anderen doch nützt?

Also sitzt jetzt die Konsumentin – die Volksgesundheitsstrategien zielen vornehmlich auf Frauen – auf dem «heissen Stuhl». Es ist nicht mehr eine Frauenbewegung, die kollektiv über «ihren Bauch» bestimmen will, sondern eine Einzelne, die Abwägungen zu treffen hat: Warum nehme ich ein grundsätzlich verfügbares Angebot an, welche Auswirkungen hat es, wenn ich es ausschlage? Im Kampf um Abtreibung rangen die Frauen mit dem Staat und der Kirche, die über unser Leben verfügen wollten. Heute geht es um Selbstverfügung. Aber wie weit verfüge ich eigentlich noch über mich, eingekreist von wissenschaftlichen Clusters und ökonomischen Kalkülen, abgefedert von allgegenwärtigen Beratungsinstitutionen, die mich an meiner selbstbestimmten Hand führen? Die Kritik sollte deshalb weniger bei den Nachfragenden ansetzen als bei den Angeboten.

Sensible Zonen der Existenz

Und das beginnt bei der scheinbar ganz harmlosen Prävention, die wir bei jedem Gesundheitscheck durchlaufen oder beim Brustkrebsscreening (vgl. «Wenn die Mammografie den Krebs erst auslöst» ). Präventionspolitik nimmt nicht mehr das konkrete Subjekt in den Blick, sondern Gesamtheiten und Risikopopulationen: Schwule (Aids), ältere Frauen (Risikoschwangerschaft, Krebsrisiko), Neugeborene (Neugeborenenscreening), Hochbegabte. Diese Gruppen, so der französische Soziologe Robert Castel, würden nicht mehr unbedingt ausgegrenzt, sondern durch soziale Fürsorge reintegriert und im Rahmen ihres «sozialen Schicksals» gemanagt. Zunächst müssen sich betroffene Embryonen, Frauen, Behinderte und so weiter aber erst einmal hierfür qualifizieren – sonst werden sie ausgesondert.

Es ist kein Zufall, dass Selbstbestimmung an den Rändern des Lebens – dort, wo es beginnt und endet – eine besondere Rolle spielt, denn es sind die hochsensiblen Zonen der menschlichen Existenz, die potenziellen Übergriffen ausgesetzt sind. Die Grenze dessen, wer leben darf und wer sterben soll, ist fliessend und abhängig davon, was eine Gesellschaft als zumutbar erachtet.

Wer Unfruchtbarkeit als unzumutbare Kränkung erlebt, zieht vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) und klagt – wie vor einigen Jahren ein österreichisches Paar – die Eizellenspende ein. Die schwer kranke, bewegungsunfähige Diane Pretty versuchte, in Strassburg das Recht auf aktive Sterbehilfe zu erkämpfen. Individuell ist jeder einzelne Fall nachvollziehbar. Aber was, wenn die Durchsetzung der persönlichen Selbstbestimmung die Rechte Dritter tangiert – der verworfenen Embryonen, der ÄrztInnen, die genötigt werden, das Gift zu verabreichen, der Frauen, die aus einer sozialen Notlage heraus zu Eizellspenderinnen oder Leihmüttern werden?

Selbstbestimmung ist zu einer Chimäre geworden, gerade weil das «soziale Schicksal» im Sinne Robert Castels abhängig ist von Risikoprofilen und Gesundheitsmarkern. «Das Bild des Sozialen», schreibt Castel, «stellt sich dar als homogener Raum, der durch vorgezeichnete Bahnen bestimmt wird, die einzuschlagen die Individuen entsprechend ihren Fähigkeiten und Unfähigkeiten aufgefordert und ermuntert werden.» Einer solchen «Gesundheitsprozessordnung», wie sie die Autorin Juli Zeh in ihrem Roman «Corpus Delicti» entworfen hat, werden sich die solitären, umfassend informierten und selbst steuernden BürgerInnen in vorauseilendem Gehorsam unterwerfen. Und sie werden dabei fest davon überzeugt sein, selbstbestimmt zu handeln.

Ständeratsdebatte: Ausgeweitete Diagnostik

Am 11. März wird der Ständerat über die Präimplantationsdiagnostik (PID) verhandeln mit dem Ziel, deren Anwendungsmöglichkeiten zu erweitern. Nach der restriktiver gehaltenen Bundesratsvorlage dürfen Embryonen im Rahmen der künstlichen Befruchtung (In-vitro-Fertilisation, IVF) auf schwere Erbkrankheiten untersucht werden. Sie werden dann nur verpflanzt, wenn sie keine entsprechende Anlage aufweisen. Ausserdem soll das Parlament die sogenannte Dreierregel, nach der nur drei Embryonen entwickelt werden dürfen, aufheben. Die dann maximal acht erlaubten Embryonen werden für spätere Zwecke aufbewahrt.

Die Wissenschaftskommission des Ständerats will allerdings weiter gehen und auch das Aneuploidiescreening zulassen. Mit diesem Verfahren kommt man geschädigten Chromosomen auf die Spur, die spontane genetische Veränderungen auslösen, etwa in Form der Stoffwechselkrankheit Mukoviszidose, der Bluterkrankheit (Hämophilie) und anderer. Mit dem Screening verbindet sich auch die Hoffnung, die Erfolgschancen der IVF zu erhöhen. Folgerichtig plädiert die Kommission dafür, die Beschränkung der Embryonenzahl ganz aufzuheben.

Die Stellungnahme gibt allerdings keine Auskunft darüber, was mit den «überzähligen» Embryonen, die auch später nicht verpflanzt werden, geschehen soll. Sie könnten bei der Stammzellforschung und für die Embryonenspende zum Einsatz kommen. Da sich das Gremium kürzlich für die Eizellenspende und die Leihmutterschaft ausgesprochen hat, ist zu vermuten, dass sie gegen diese «nützlichen» Einsatzfelder ebenfalls nichts einzuwenden hätte.

Ulrike Baureithel