Erinnerungen aus 27,5 kurzen Jahren: Räume und Träume, Partys und Beinahepleiten

Von einer verwirrlichen Sitzung bis zu einer musikgeladenen Abschiedsparty: Anlässlich seiner Pensionierung erzählt WOZ-Kulturredaktor und -Bauleiter Fredi Bosshard über seine Zeit bei der WOZ.

Niemand hat etwas gesagt, alle haben dichtgehalten. Nur einer machte eine Andeutung: «Es wird gut.» Und so ists auch geworden, an diesem Montag Ende April 2014. Das WOZ-Kollektiv hat Fotoredaktorin Alda Burkhardt und mich zu einem Abschiedsapéro eingeladen, um uns gebührend zu feiern nach all den Jahren, die wir für die Zeitung gearbeitet haben. Apéros sind beliebt in der WOZ, wir nutzen jede Gelegenheit dazu, und die bewährte Apéro-Crew kann mit jeder Cateringfirma mithalten. Aber dieser war besonders: mit einem Livekonzert inmitten der Redaktion. Han Sue Lee und Ann Dee von Los Dos waren bereit und ich von den Socken, als ich sie gegenüber von meinem Arbeitsplatz entdeckte. Bereit für trashigen Blues «from the head, from the shoes, from the bones» und ebensolche Geschichten. Nichts war mit der Band abgesprochen, aber dass sie auch «Marie Laveau» spielen mussten, hatten sie in der WOZ der Vorwoche gelesen, in der ich ihre CD «In the Jungle» besprochen hatte.

Am frühen Morgen hatte bereits Clara Moreau für Alda aufgespielt. Clara hatte mit Akkordeon und Chansons beinahe jedes Fest und Benefiz der WOZ seit 1981 bereichert. Ihren morgendlichen Auftritt für Alda habe ich leider verpasst. Die SMS hat mich nicht erreicht, mein Handy war ausgeschaltet.

Wo vierzig Prozent schnell achtzig sind

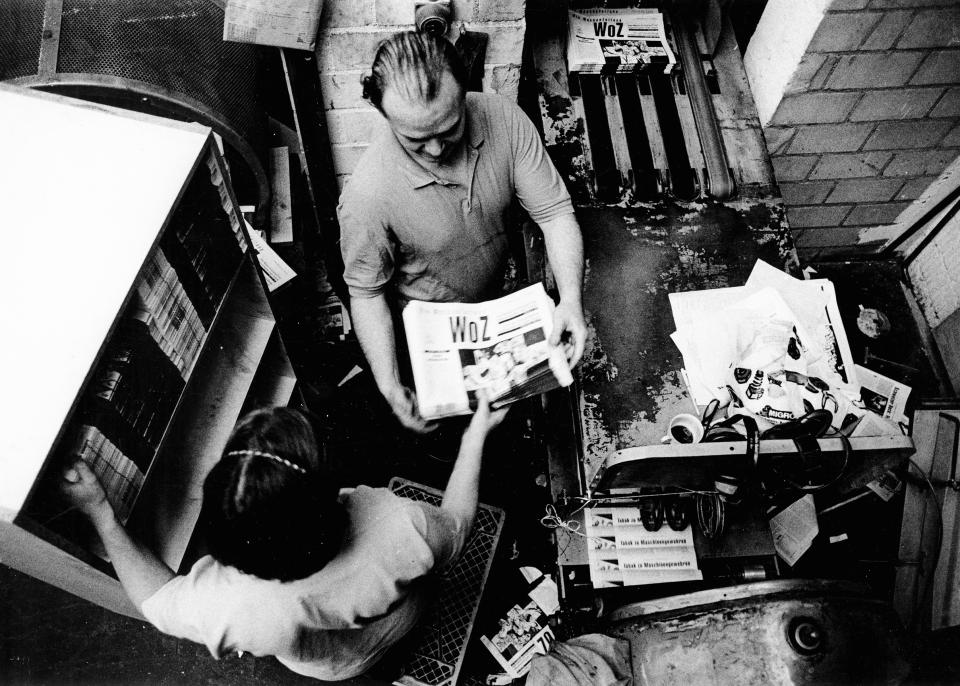

Es waren strahlende Sommertage, wie nicht anders zu erwarten, damals im Juli 1986. Das genossenschaftlich organisierte WOZ-Kollektiv versammelte sich Ende des Monats zu einer viertägigen Retraite auf der Rigi. Eine grosse Debatte um die Nutzung von Computern im Betrieb war 1984 vorangegangen und hatte die Belegschaft entzweit. Einige RedaktorInnen kehrten dem Betrieb aus Protest den Rücken. Für die Verbleibenden war klar, dass in Zukunft die Herstellung der ganzen Zeitung – abgesehen vom Druck – innerhalb des Betriebs stattfinden sollte, also auch der Satz. Der wurde damals noch ausser Haus von einer spezialisierten Firma erledigt. Das barg ein gewisses Risiko: Ob die wirklich alles setzen, was die linke WOZ publizieren will? Es waren die achtziger Jahre.

Die WOZ suchte also neue Leute und hatte einige Interessierte gleich auf den Berg eingeladen. Der damalige Kulturredaktor Patrik Landolt, mit dem ich seit Ende der siebziger Jahre in Thalwil und seit Anfang der achtziger Jahre in der jungen Zürcher Roten Fabrik Konzerte veranstaltete, hatte mich gefragt, ob ich nicht beim «Szene»-Bund mitarbeiten wolle. Da waren sie nun also, die RedaktorInnen und freien MitarbeiterInnen, von denen ich in den vergangenen fünf Jahren schon einiges gelesen hatte: Fredi Lerch, Lotta Suter, Sibylle Elam, Corinne Schelbert, Andreas Simmen, Marie-Josée Kuhn, Marianne Fehr, Oskar Scheiben … Und da es ja wie immer ums kollektive Ganze ging, waren natürlich auch die Leute von Verlag und Produktion mit dabei, unter ihnen Eugen Bisig, Joe Zimmermann und Jürg Fischer. Gertrud Vogler fotografierte, wollte selbst aber nie aufs Bild, auch später nicht. Zu den Neulingen gehörten Ursula Häberlin, Daisy Sommer, Ruth Wysseier und ich.

Für uns Neue war alles etwas dicht, verwirrlich, dennoch aufschlussreich, aber auch schwer verdaulich. Es wurde oft das Läufelfinger-Seminar zitiert, das 1985 stattgefunden hatte und für uns Neulinge nicht mehr als ein Wort war, aber für die «WOZ-Linie» der damaligen Zeit zentral. Natürlich standen auf der Rigi diese aufwühlende Vergangenheit und die Zukunft im Zentrum der Debatten. Alle Zeichen standen auf Aufbruch, und das war ansteckend. Also beschloss ich, mein Ethnologiestudium noch etwas mehr zu vernachlässigen, und begann gleich anschliessend, stundenweise in den Büros an der Kornhausstrasse zu arbeiten. Im September übernahm ich bei der WOZ ein Vierzigprozentpensum, was sich als sehr flexible Grösse entpuppte, die schon bald auf achtzig Prozent aufgestockt wurde. Dabei blieb es dann, und das Studium ging vergessen.

Im Auto fertig gezeichnet

Mein Job war irgendwo zwischen Redaktion und Produktion angesiedelt. Neben dem Schreiben von Platten-, Film- und Buchkritiken betreute ich die Comicseite – die später abgeschafft wurde, was ich bis heute bedaure – und wies auf Veranstaltungen aus den kulturellen Randgebieten hin. Den Veranstaltungskalender dazu tippten wir als Gemeinschaftswerk direkt in den Linotype-Satzcomputer. Mit «Computer» waren in den ersten Jahren diese kleinen Dinger gemeint, bei denen grüne Buchstaben in einheitlicher Grösse über einen winzigen Bildschirm flimmerten. Weil der Röhrenblick auf den Bildschirm als nicht besonders gesundheitsförderlich eingestuft wurde, hiess die gewerkschaftliche Forderung damals: höchstens vier Stunden pro Tag vor dem Bildschirm.

Die maschinengeschriebenen Manuskripte der freien JournalistInnen trafen per Post ein, die schnellstmögliche Art war – neben dem noch selten genutzten Fax – der Expressbrief. In Notfällen musste eine JournalistIn auch mal zum Bahnhof und jemanden bitten, einen Brief nach Zürich mitzunehmen, manchmal half der Lokomotivführer aus. Nach dem Redigieren mussten die Manuskripte nochmals von SchnellschreiberInnen, die kaum Fehler machten, in die Linotype getippt werden. Oft waren die Manuskripte etwas unübersichtliche, abenteuerliche Blätter, die auseinandergeschnitten und neu verleimt worden waren, auf denen die AutorInnen gestrichen, überschrieben, eingefügt hatten, oft waren ganze Abschnitte mit Tipp-Ex überpinselt. Der Prozess des Denkens wurde so als Bild sichtbar. Einige – zum Beispiel Niklaus Meienberg – lieferten collagierte Kunstwerke ab, die nichts mit der klinischen «Copy-paste»-Ästhetik von heute zu tun haben.

Die normierte Bildschirmschrift bekam ihre Gestalt erst durch entsprechende Satzbefehle, die in den Text eingefügt werden mussten. Falls man vergass, nach dem Titel auf Normalschrift umzuschalten, wurde ein mehrere Meter langer, teurer Filmstreifen in unbrauchbarer Grossschrift belichtet.

Aus den korrekt belichteten spaltenbreiten Streifen wurden dann am Leuchtpult – in präziser Handarbeit – die einzelnen Seiten gelayoutet. Dazu wurden die Streifen auf der Rückseite mit einer Wachsschicht versehen, die ihre Montage auf der Vorlageseite ermöglichten. Von jeder Fotografie und Zeichnung musste in der Dunkelkammer ein für den Druck aufgerastertes Schwarzweissbild hergestellt werden.

Die fertigen Seiten wurden in diesen Jahren zu nächtlicher Stunde mit dem WOZ-eigenen Auto in die Volksdruckerei Basel und ab Herbst 1986 zur Zürcher Ropress gefahren. Ro, der damalige Hauszeichner der WOZ, der das Erscheinungsbild stark mitgeprägt hatte, war gelegentlich so stark in Verzug, dass er noch im fahrenden Auto fertig zeichnete und oft irgendwo noch einen Wegweiser nach Ouagadougou integrierte. Ich glaube, der war als Hommage an die Zürcher Filmszene gedacht, die damals regelmässig ans Filmfestival von Burkina Faso pilgerte.

«Geschlossene Gesellschaft» im WOZ-Keller

Meine Hochbauzeichner-Vergangenheit hatte dazu geführt, dass ich bei jedem zukünftigen Umzug der WOZ die Planung übernahm. 1988 wurde uns das Haus der ebenfalls genossenschaftlich organisierten Praxisgruppe «Plaffenwatz» angeboten. Die engagierten linken Ärzte, Zahnärzte, Psychologinnen, Psychiater und Hebammen, die eng mit JuristInnen zusammenarbeiteten, waren sich in die Haare geraten und hatten das wichtige Projekt beendet – das Haus stand leer. Der «Plaffenwatz» war die zentrale Anlaufstelle für legale Abtreibungen, Dienstverweigerer, Suchtkranke, randständige Menschen gewesen und auch für AusländerInnen eine Adresse, an der sie nicht nur in medizinischen Fragen auf Unterstützung hoffen konnten.

Um Weihnachten 1988 zogen wir an die Waffenplatzstrasse, hatten nun zwar ein Haus für uns, jedoch an einer Adresse, die vom Klang her nicht zur WOZ passte. Der GSoA-Aktivist Andreas Gross, der damals im Zürcher Gemeinderat sass, stellte auf unseren Wunsch hin einen Antrag auf Umbenennung der Strasse. Der Gemeinderat lehnte das Ansinnen deutlich ab.

Verlag, Produktion und Redaktion verteilten sich erstmals auf vier Geschosse, und das Sitzungszimmer, das etwas an das Setting von Jean-Paul Sartres «Die geschlossene Gesellschaft» erinnerte, befand sich im Keller und hatte nur kleine, hoch liegende Fenster. Wahrscheinlich hat sich dort unten nie jemand wirklich wohlgefühlt, und als eine autonome Gruppierung überraschend zu Besuch kam, um über einen Beitrag in der WOZ zu diskutieren, mit dem sie äusserst unzufrieden war, sassen wir ganz schön in der Falle. Wir haben uns aber wieder raus- und raufgeredet. In den Anfängen an der Waffenplatzstrasse kamen noch Leute vorbei, die einen Verband gewechselt haben wollten, und gelegentlich wurde auch eingebrochen und nach stimulierenden Substanzen gesucht.

Als Planender sucht man für sich selbst natürlich nach einem gediegenen Plätzchen. Aber da die meisten Zimmer klein waren, zudem in diesen Jahren kaum jemand den Telefonhörer abnehmen konnte, ohne sich eine Zigarette anzuzünden, war das nicht ganz einfach. Wieso ich dann aber ausgerechnet dort landete, wo früher mein Zahnarzt praktizierte, bleibt für immer ein Rätsel. Fotoredaktorin Alda, die Ende April 2014 mit mir zusammen den letzten Arbeitstag auf der WOZ hatte, erzählte mir, dass sie damals noch als Layouterin arbeitete, und das ausgerechnet in dem Zimmer, in dem sie sich früher zu gynäkologischen Untersuchen aufgehalten hatte.

Das kleine Haus hatte einen lauschigen Garten und auch eine kleine Küche. Einmal in der Woche kochten dort Asylsuchende aus Lateinamerika und Kurdistan auf einem Zweiplattenrechaud mit grosser Lockerheit für die ganze Belegschaft ausgezeichnete Mahlzeiten. Das war wahrscheinlich nicht ganz legal, ist aber inzwischen wohl verjährt. Ich habe leider zu wenig aufgepasst, wie man das macht, und das reut mich heute noch.

Die Angst der alten Dame

Anfang der neunziger Jahre wurde es uns im kleinen Haus am Waffenplatz zu eng, und wir suchten nach einer neuen Bleibe. Ein grosses Basler Transportunternehmen wollte seine Zürcher Filiale an der Luisenstrasse ausserterminlich kündigen und bot uns einen viergeschossigen Hausteil zu günstigen Bedingungen an. Für den charmanten Zwischenhändler galt es also nur noch, die ebenso charmante achtzigjährige Besitzerin der Liegenschaft von der Kreditwürdigkeit der WOZ zu überzeugen. Es brauchte deswegen einige Sitzungen, zu denen die Landlady jeweils mit ihrem rechts gesteuerten Mercedes vorfuhr, damit sie direkt aufs Trottoir aussteigen konnte – in ihrem Alter sei die Strasse zu gefährlich, meinte sie.

Irgendwann war es dann so weit. Der Vertrag war unterschriftsreif, aber die Dame in Bad Ragaz zur Kur. Am Bahnhofkiosk erkundigte sie sich nach der WOZ und erhielt zur Antwort, sie hätten immer zwei Exemplare, und eines würde jeweils derselbe Lehrer kaufen. Also nahm sie das andere. Schon die Schlagzeile machte sie misstrauisch: «Eigentum ist Diebstahl!» war da zu lesen. Kurz darauf rief sie bei uns an und wollte wissen, ob wir dann auch Miete zahlen würden oder etwa gedächten, das Haus zu besetzen. Irgendwie gelang es uns, sie trotz der Schlagzeile von unserer Seriosität zu überzeugen.

Im März 1994 zog die WOZ also in den Kreis 5 an die Luisenstrasse und nahm einen ganzen Hausteil in Beschlag. Unser Intermediär lud uns nach dem Einzug in ein gediegenes spanisches Restaurant in der neuen Nachbarschaft ein. Zum Essen offerierte er auch eine kostspielige Flasche Wein, um das für beide Seiten gute Geschäft zu begiessen. Nach dem ersten Schluck wies er den Wein freundlich zurück: Zapfen! Als sich der Kellner ausser Hörweite befand, meinte er zu uns: «Die in der Küche sollten auch wieder einmal einen anständigen Wein geniessen können.» Ich weiss bis heute nicht, ob er diese Art der Umverteilung von oben nach unten schon praktizierte, bevor er die WOZ las.

In den neunziger Jahren wurde der digitale Maschinenpark der WOZ massiv ausgebaut, die Reprofotografie wurde obsolet, auch das Faxgerät wurde langsam zum Relikt – das sich allerdings bis heute gehalten hat – und das Leuchtpult durch den Bildschirm ersetzt. Irgendwann hatten zwar alle ihren eigenen Computer, nur für die Miete reichte es nicht mehr ganz. Wir konnten das oberste Geschoss untervermieten und rückten wieder enger zusammen. Der Förderverein ProWOZ bestand zwar schon seit 1984, seine Mittel waren allerdings nicht für Mietausgaben gedacht, ermöglichten aber unzählige recherchierte Berichte.

Wo ist der Rest der Million?

Mit Benefizveranstaltungen und Jubiläen hatten wir ja schon einige Erfahrungen gesammelt. Bei diesen Gelegenheiten wurde von anderen Medien auch regelmässig das bevorstehende Ende des Projekts WOZ prognostiziert. Im September 1991 feierten wir die ersten zehn Jahre in der Roten Fabrik mit einem rauschenden Fest und einem überwältigenden Publikumsaufmarsch, so überwältigend, dass bereits um 19 Uhr auf dem Gelände nicht mal mehr ein Chäschüechli aufzutreiben war. Im Herbst 1996 gab es fünfzehn Jahre WOZ zu feiern, und auch da standen wieder unzählige befreundete MusikerInnen auf den Bühnen der Roten Fabrik. Irène Schweizer und Co Streiff spielten im Duo, die Akkordeonistin Clara Moreau alleine, der Stille Has und die Ganglords waren dabei. Peter Weber trat mit der Firma auf, Al Imfeld, Ruth Schweikert und Rafik Schami lasen eigene Texte, Laure Wyss Gedichte und Mathias Gnädinger Texte des 1993 aus dem Leben geschiedenen Niklaus Meienberg. Für die Lacher sorgten das Kabarett Götterspass und das junge Duo Geholten Stühle.

Das Geld reichte jedoch trotzdem nicht, und schon ein Jahr später lancierte der Förderverein ProWOZ die Kampagne «Eine Million mit links» und die WOZ-Belegschaft das nächste Fest. An diesem stellten wir ein neues Layout vor, das ein privater Mäzen finanziert hatte. Das Fest war an eine medienpolitische Debatte geknüpft, bei der Jürg Frischknecht klar formulierte, worauf die Veranstaltung auch abzielte: «Auf Solidarität und letztlich auf Ihr Portemonnaie.» Die 100 000er-Grenze hatten wir übersprungen, auf den Rest warten wir heute noch, aber wir haben einen langen Atem, wie die Geschichte beweist.

RaucherInnen scheinen mehr zu wissen

Unsere Zeit an der Luisenstrasse lief langsam ab und der Mietvertrag 1999 aus. An der Hardturmstrasse, in einer ehemaligen Porzellanfabrik, die inzwischen anders genutzt wurde und neben Wohnungen, Büros, Ateliers für KünstlerInnen auch einige illegale Bars beherbergte, entstand gerade das Projekt «ZürichParis». Es wurden MieterInnen und Aktionäre gesucht. Im damals noch nicht so pulsierenden Teil der Stadt waren die Banken mit Kreditvergaben noch sehr knausrig. Mit Geld konnte die WOZ leider nicht aufwarten, nur mit einer erstklassigen Reputation zum Renommee des Hauses beitragen. Sie fand aber einige solidarische LeserInnen, die mit Darlehen aushalfen. So wurden wir zur ersten Mietpartei, die gleich ein ganzes Geschoss belegte.

Nach einer intensiven Planungsphase, bei der auch viel über Raumaufteilung und das «papierlose Büro» diskutiert wurde, wechselte der Betrieb nach dem Umbau der bisherigen kleinen Räume der früheren Standorte im September 1999 ins gediegene Grossraumbüro an bester Lage zwischen Strasse, Tramdepot und Limmat. Erstmals waren Verwaltung, Redaktion und Produktion mit über vierzig Arbeitsplätzen auf einer Etage versammelt. Das Leben wurde auf eine andere Art turbulent und abwechslungsreich, manchmal laut und hektisch, blieb nur am Freitag von meditativer Ruhe, wenn ausser der Kulturredaktion nur ein paar Leute vom Verlag im Haus sind.

Vor- und Nachteile des Grossraums wurden abgewogen, diskutiert. Aber immerhin wurden am Ende doch keine schallschluckenden Wände eingezogen und auch keine raumgliedernden Zimmerpflanzen aufgestellt. RaucherInnen ziehen sich gelegentlich auf eine Zigarette und einen Schwatz in ihr Refugium zurück. Als Nichtraucher bekommt man dabei ein wenig den Eindruck, die wirklich wichtigen Dinge zu verpassen, oder man erfährt erst davon, wenn das Kind bereits getauft ist.

Gedanken oberhalb des Tramdepots

Nach dem 25-Jahr-Jubiläum von 2006 begann selbst der «Tages-Anzeiger», die Zitate aus der WOZ auch als solche zu kennzeichnen, am letzten Samstag sogar auf Seite eins. Die «UntergangsprophetInnen» verstummten. Obwohl die finanzielle Lage nicht rosig war – die letzte «Überlebenskampagne» lag ein Jahr zurück –, wurden innerhalb der WOZ schon bald erste Wünsche nach einem Umbau des Blattes inklusive eines neuen Layouts lauter. Die Diskussionen in Arbeitsgruppen begannen, es wurde fleissig am neuen Layout gearbeitet, und die verschiedenen Vorschläge wurden im Plenum diskutiert. Parallel dazu wurden die genossenschaftlichen Strukturen angepasst, und die Buchhaltung wurde so umgestaltet, dass sie bis heute für das ganze Kollektiv nachvollziehbar ist – womit auch die Eigenverantwortung steigt. Besonders aber die Frage, ob man aus einer Vierbundzeitung eine Zweibundzeitung machen sollte, entzweite die Geister und führte zu einigen nicht sehr harmonischen Abgängen.

Am 16. September 2010 erschien dann die erste WOZ im neuen Layout, frisch gegliedert und als Zweibundzeitung. Sie erhielt viel Lob und einige Auszeichnungen. Inzwischen gibt es bereits wieder Arbeitsgruppen, die über Varianten nachdenken, den Internetauftritt modifizieren und Neues austüfteln, das ist beruhigend. Einzig die Benefizveranstaltungen sind momentan kein Thema mehr, das ist auch beruhigend.

Der Blick von meinem liebsten WOZ-Arbeitsplatz schweifte in den vergangenen Jahren oft über den Fluss, zu den in die Höhe schiessenden luxuriösen Neubauten und auf den tagsüber meist leer stehenden Gleisraum der VBZ. Die dort abgestellten grün-gelb lackierten Schneeräumungstrams, mit denen auch im Sommer mal im Gleisraum einige Runden gedreht werden, wirkten beruhigend. Sie sind für mich zum Sinnbild für ein Land geworden, in dem alles so geregelt und wohlorganisiert ist, dass alle beunruhigenden Einflüsse gleich wieder weggefegt werden.

Anfang Juni bekommt die WOZ eine neue Küche mit einem echten Herd. Vielleicht gehe ich dann gelegentlich vorbei, auf einen Cappuccino im «Sphères», das unter dem WOZ-Büro liegt und schnell zu einer räumlichen Erweiterung für die Belegschaft geworden ist, oder um mal für die ganze Crew zu kochen – weil ich das mit dem Kochen für viele Hungrige auf dem Zweiplattenrechaud nie kapiert habe. Irgendwie fehlt mir der bunte Haufen schon jetzt, und dabei bin ich doch erst drei Wochen weg – aber ich war auch ziemlich lange da. Strahlende Sommertage künden sich an.

Fredi Bosshard

Fredi Bosshard (65) ist seit den frühen achtziger Jahren überzeugter Selbstverwalter, der nach der WOZ auch weiterhin in der Roten Fabrik als Konzertveranstalter, bei Radio LoRa als Sendungsmacher und in der Genossenschaft Wogeno als Vorstandsmitglied aktiv ist. Er wohnt mit seiner Partnerin in einer WG in einem selbstverwalteten Haus der Wogeno. Dort organisiert er die Reparaturen und macht die kleineren selbst, damit er – als noch etwas ungeübter Pensionär – nicht gleich den Boden unter den Füssen verliert. Seit dem Konzert von Madeleine Peyroux am vergangenen Sonntag im «Moods» schwebt er noch etwas in den Wolken: «J’ai deux amours.»