Zuwanderungsdebatte: Europas falsche Menschenfreunde

In Europa grassiert der Nationalismus. Ist die Personenfreizügigkeit noch zu retten? Die WOZ hat im EU-Parlament in Strassburg mit einflussreichen Abgeordneten von rechts bis links gesprochen.

Steven Woolfe gehört zu jener Handvoll Leute, die derzeit Europas politische Bühne beherrschen. Der 47-Jährige aus Manchester ist EU-Parlamentarier für die Ukip, die Britannien aus der EU zerren will. Der spektakuläre Zulauf, den die Partei erlebt, verführt den britischen Premierminister David Cameron dazu, ihr nachzueifern: Cameron ist, wie er kürzlich bekannt gab, daran, einen Plan auszuarbeiten, mit dem er die Einwanderung stoppen will.

Die britische Insel ist zur Vorhut des aufstrebenden Nationalismus geworden, der Europa auseinanderzureissen und den freien Personenverkehr unter sich zu begraben droht.

Woolfe, den die WOZ in Strassburg in der Lounge des EU-Parlaments trifft, mag es nicht, wenn man die Ukip (United Kingdom Independence Party) als rechts bezeichnet. «Wir sind nicht rechts», opponiert er bei der Frage, warum seine Partei, die mit der italienischen Fünf-Sterne-Bewegung und ein paar weiteren Parteien eine eigene Fraktion bildet, nicht mit dem französischen Front National (FN) zusammenspanne, der wie auch die übrigen Parteien am rechten Rand keiner Fraktion angehört. Die Ukip teile mit dem FN die Hochachtung der nationalen Souveränität, inklusive der Forderung nach einem Austritt aus der EU. Doch gerade für ihn als Enkel eines Afroamerikaners, beteuert Woolfe, käme ein Pakt mit rassistischen Parteien nicht infrage. (Einen Tag nach dem Gespräch nahm die Ukip einen polnischen Abgeordneten des «Kongresses der neuen Rechten» in ihre Fraktion auf, der kürzlich behauptete, Hitler habe von der Vernichtung der Juden im Zweiten Weltkrieg nichts gewusst.)

Viel wichtiger, sagt Woolfe, sei jedoch folgendes Argument: «Für uns ist der Front National zu sozialistisch.»

Das Vorbild der Ukip sei die Schweiz, insbesondere wegen der SVP-Initiative, die die Bevölkerung im Februar angenommen habe. Wenn der Brite über die Einwanderungsinitiative spricht, beginnen seine Augen zu funkeln. Die Ukip sei klar wirtschaftsliberal: Sie befürworte den europäischen Binnenmarkt, der es den Firmen und dem Kapital ermögliche, sich über Grenzen hinweg frei zu bewegen, und in dem jeder mit jedem Handel treiben könne. Dieser Markt, ärgert sich Woolfe, sollte sich allerdings nicht auf Europa beschränken, sondern sich über den gesamten Erdball erstrecken. «Was wir von der Ukip jedoch genau wie die Schweiz nicht wollen, ist, einer politischen Union anzugehören.»

Die Ukip, führt Woolfe aus, bekämpfe ein Europa, in dem sich alle niederlassen könnten, wo sie wollten, wie dies heute der Fall sei. «Wir sind jedoch nicht grundsätzlich gegen Einwanderung», sagt Woolfe. Seine Partei werde in diesem Punkt gerne missverstanden. Sie wolle allerdings nur jene Einwanderer, die von den britischen Firmen benötigt würden, sagt Woolfe, der von Parteiführer Nigel Farage – der während des Interviews nebenan unter einem Riesenventilator Zigaretten raucht – sowohl zum Sprecher für Wirtschafts- als auch für Migrationsfragen erkoren wurde. «Wenn nach einem Bauboom die ausländischen Bauarbeiter nicht länger benötigt werden, sollte Britannien die Türen schliessen.»

Denn Zuwanderer, die ohne Arbeit in Britannien lebten, belasteten nicht zuletzt das Sozialleistungssystem, sagt Woolfe. Und das sei ein grosses Problem.

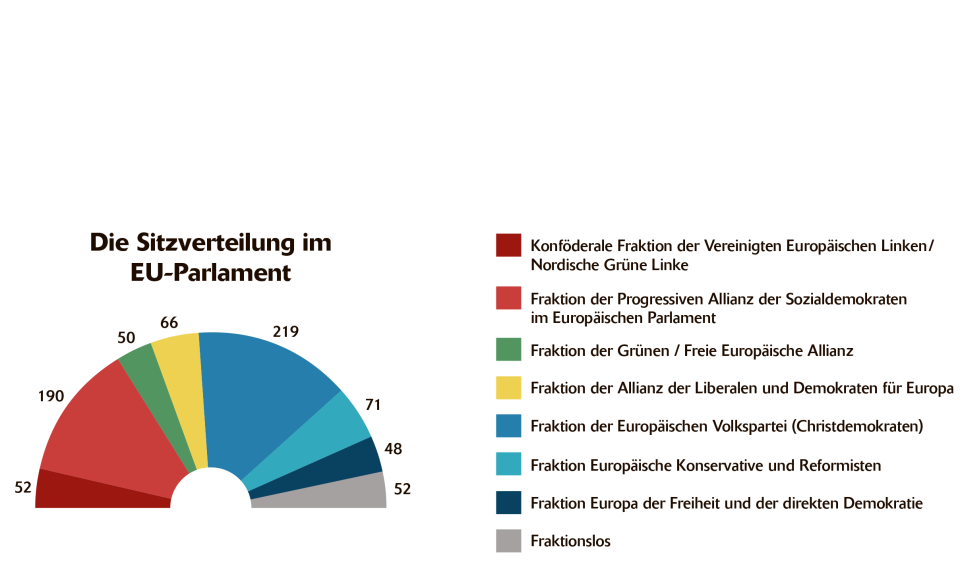

Wie soll Europas bürgerlicher Block, der mit dem frisch gewählten Luxemburger Christdemokraten Jean-Claude Juncker erneut das Amt des EU-Kommissionspräsidenten besetzt und mit einem Drittel der Parlamentssitze die grösste Fraktion stellt, auf die Angriffe gegen die Personenfreizügigkeit antworten? Kaum jemand ist besser platziert, diese Frage zu beantworten, als Viviane Reding, die die WOZ in ihrem Büro zum Interview empfängt. Die 63-jährige Luxemburgerin, Junckers langjährige parteiinterne Rivalin, war zum Zeitpunkt, als die SVP-Initiative angenommen wurde, Vizepräsidentin der EU-Kommission, in der sie das Dossier Justiz, Grundrechte und Bürgerschaft führte. Seit Sommer sitzt sie, wie bereits vor ihrer Amtszeit als Kommissarin, wieder im EU-Parlament.

Ihre Devise lautet: Hart bleiben. «Wenn es etwas gibt, was nicht verhandelbar ist», sagt Reding, «dann sind es unsere Grundwerte. Und zu diesen Grundwerten gehört nun einmal auch die Freizügigkeit.» Darüber hinaus sei der freie Personenverkehr neben dem freien Kapital-, Güter- sowie Dienstleistungsverkehr einer der vier Grundpfeiler des europäischen Binnenmarkts, den es zu verteidigen gelte. Und wird die EU der Schweiz ganz sicher keine Zugeständnisse machen? «Was das Prinzip der Personenfreizügigkeit angeht: nein.»

«Sehen Sie», sagt Reding und verschiebt das Diktiergerät, das vor ihr auf dem Tisch liegt, ein Stück nach rechts, «es geht nicht darum, ob Ihr Mikrofon hier liegt oder hier. Es geht darum, ob Ihr Mikrofon überhaupt hier liegen darf.» Und was bedeutet das konkret für die Frage der Personenfreizügigkeit? Dass die EU bereit sein könnte, eine Ventilklausel zur vorübergehenden Beschränkung der Einwanderung zu akzeptieren, wie sie in der Schweiz als Lösung herumgereicht wird? «Ich will nicht spekulieren», sagt Reding. Ihr sei vor allem wichtig festzuhalten, dass die EU der Schweiz die Freizügigkeit nicht aufgezwungen habe – die Schweizer Bevölkerung habe sie sogar an der Urne abgesegnet.

«Dass die Personenfreizügigkeit nicht verhandelbar ist», ergänzt die ehemalige EU-Kommissarin, «haben wir auch Herrn Cameron klar und deutlich gesagt. Gut, mit der Ukip hat er ein parteipolitisches Problem in Britannien, dafür haben wir Verständnis – doch dieses Problem muss er in Britannien austragen.» Wenn man einer Gemeinschaft beitrete und die Regeln dieser Gemeinschaft unterschreibe, dann gebe es nur eine Möglichkeit, diese Regeln zu ändern: indem man ihre Mitglieder von der Notwendigkeit der Änderung überzeuge. «Doch eine einseitige Änderung kommt nicht infrage.»

Allerdings, ergänzt die Christdemokratin, müssten die nationalen Regierungen den Missbrauch der Personenfreizügigkeit bei den Sozialversicherungssystemen strenger ahnden. Missbrauch?! Macht Reding damit nicht einen Schritt auf die RechtspopulistInnen zu in der Hoffnung, ihnen den Wind aus den Segeln zu nehmen? «Nein, nein! Die Personenfreizügigkeit ist genaustens festgelegt: Wenn jemand länger als drei Monate in ein Nachbarland geht, muss er beweisen können, dass er für sich selbst sorgt und dem Nachbarstaat nicht zur Last fällt.» (vgl. «Wie frei ist der freie Personenverkehr?» im Anschluss an diesen Text) Missbrauch, sagt Reding, liege etwa dann vor, wenn jemand durch eine Scheinehe versuche, an Sozialgelder zu gelangen.

Einige Bürgerliche in Europa, die wie Reding auf europäischer Ebene der Europäischen Volkspartei angehören, sind jedoch bereit, den PopulistInnen weit entgegenzukommen: Frankreichs ehemaliger konservativer Premierminister François Fillon etwa bezeichnete die SVP-Initiative als Vorbild für ganz Europa; CSU-Chef Horst Seehofer seinerseits fuhr der EU-Kommission an den Karren, weil diese darauf pocht, dass EU-ZuwanderInnen Anrecht auf Hartz-IV-Sozialgelder hätten. Es ist doch offensichtlich, dass sich Europas bürgerlicher Block nach rechts bewegt? «Nein, diese Positionen werden von der Mehrheit nicht geteilt. Und es ist die Mehrheit, die entscheidet.»

«Die Fakten», fährt Reding fort und zieht ein Dokument hervor, «belegen allerdings ohnehin, dass die überwältigende Mehrheit, die sich in Nachbarländern niederlässt, dort arbeitet und damit einen Beitrag zu den Sozialversicherungen und auch zu den Steuern leistet.» Die Ukip behaupte, dass die Freizügigkeit Menschen nach Britannien locke, die Zulagen für Arbeitssuchende kassieren wollten. Wie die Zahlen aber beweisen würden, seien die Bezüger solcher Gelder zu 96,1 Prozent Briten. Das Problem des Missbrauchs sei minim.

Das bedeutet, dass der Populismus auch dann weitergrassieren würde, wenn die Gesetze strikte eingehalten würden? «Ja», sagt Reding, «Leute, die Populismus betreiben wollen, finden immer etwas.»

Wenn es nichts bringt, den NationalistInnen entgegenzukommen, bleiben den Mitte- und Linksparteien drei Wege, um auf sie zu reagieren. Erstens: Sie zwingen die Mitgliedstaaten aufgrund der Verträge dazu, die Freizügigkeit einzuhalten, wie sie das heute tun. Doch führt Zwang allein nicht zu einer tickenden Zeitbombe? Zweitens: Sie appellieren an die Bevölkerung, die Freizügigkeit als Grundwert hochzuhalten. Der Appell ist löblich, doch reicht er? Kaum.

Der dritte Weg erschliesst sich durch einen kurzen Blick in die Geschichte: Der europaweite Binnenmarkt, den der ehemalige EU-Kommissionspräsident Jacques Delors 1986 mit der «Einheitlichen Akte» schuf, in dem sich das Kapital frei zwischen Ländern bewegen kann, bedeutete faktisch die Entmachtung der Mitgliedstaaten. Im Binnenmarkt wird jeder Staat gezwungen, die Steuern tief, den Arbeitsmarkt flexibel und die Gewerkschaften schwach zu halten, um zu verhindern, dass die Firmen und das Kapital abwandern. Seit 1984 wurden die Unternehmenssteuern in Deutschland von 60 auf 30 Prozent gesenkt, in Frankreich von 50 auf 34, in Britannien von 52 auf 21. Die Schulden begannen zu steigen. Die ehemalige britische Premierministerin Margaret Thatcher stampfte bereits Anfang der achtziger Jahre die Gewerkschaften in den Boden; nach der Jahrtausendwende pflügte auch Deutschland den Arbeitsmarkt um.

Seit der Krise 2008 wird in fast allen Hauptstädten versucht, die Schulden auf dem Buckel der Menschen abzubauen. Um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, werden die Arbeitsmärkte weiter dereguliert. Und mit der Personenfreizügigkeit sind die Menschen auf dem Arbeitsmarkt einer europaweiten Konkurrenz ausgesetzt: Jede Arbeiterin, jeder kleine Angestellte steht mit jedem anderen Arbeiter und jeder anderen Angestellten in Europa in direktem Wettbewerb.

Das Ergebnis: Die Menschen in Europa werden zunehmend von materiellen Zukunftsängsten geplagt.

Der dritte Weg, den Nationalismus zu brechen, besteht deshalb darin, dem Binnenmarkt, der die Nationalstaaten entmachtet hat, ein europäisches Dach überzustülpen, um ihn unter Kontrolle zu bringen – bis heute liegt die Wirtschafts- und Sozialpolitik weitgehend in der Souveränität der Mitgliedstaaten. Konkret: Die EU müsste die Kompetenz erhalten, etwa Unternehmenssteuern und Arbeitsmärkte zu harmonisieren, um damit eine sozialpolitische Umverteilung von oben nach unten zu erzielen. Denn: Menschen, die nicht von materiellen Zukunftsängsten geplagt werden, lassen sich auch weniger schnell von Nationalisten verführen.

Der Kern des (wirtschaftsliberalen) Nationalismus besteht darin, durch einen möglichst freien Binnenmarkt die sozialpolitische Umverteilung von oben nach unten zu verhindern; und zwar indem die EU geschwächt wird – die einzige Macht, die in der Lage wäre, den Binnenmarkt unter politische Kontrolle zu bringen. Aus diesem Grund ist die Ukip die Partei der «Landbesitzer», wie Woolfe sagt. Sie ist jedoch gleichzeitig die Partei der «Landschaftsgärtner». Den Menschen, die unter Zukunftsängsten leiden, bietet sie – genauso wie ihr Schweizer Vorbild, die SVP – als Alternative den Verteilungskampf gegen die EinwanderInnen an, die von den Jobs der Einheimischen und deren Sozialgeldern ferngehalten werden sollen.

Was hält EU-Parlamentarierin Reding, als Vertreterin der bürgerlichen Mehrheit in Europa, vom Ziel einer europäischen Sozialpolitik? «Ich bin eine Christdemokratin», sagt die Luxemburgerin. «Und für Christdemokraten war Sozialpolitik noch nie ein Schimpfwort.» Der europäische Binnenmarkt brauche als Ausgleich eine europäische Sozialpolitik – die Menschen benötigten eine schützende Hand. Es stehe ausser Frage, dass die Zukunft dem sozialen Europa gehöre. Allerdings, fügt Reding an, werde das Schritt für Schritt geschehen. Und wie steht sie als Bürgerliche zur Beschneidung der Souveränität der Mitgliedstaaten? Eine solche sei unumgänglich, sagt die Christdemokratin. Es sei schon immer so gewesen, dass das EU-Parlament bei der Vergemeinschaftung der Sozialpolitik weiter gehen wollte als die Regierungen der heute 28 Mitgliedstaaten, die als Ministerrat gemeinsam mit dem Parlament in Europa die Gesetze machten.

Widerstand gegen ein soziales Europa kommt jedoch nicht nur aus den Mitgliedstaaten, sondern seit den letzten Wahlen mit den rechten Sitzgewinnen auch aus dem EU-Parlament. Nicht nur die Splitterparteien um Marine Le Pens FN sowie die von der Ukip angeführte Fraktion Europa der Freiheit und der direkten Demokratie sträuben sich gegen ein soziales Europa. Widerstand gibt es auch von der Fraktion der Konservativen und Reformisten, in der die Tories, Camerons Partei, den Ton angeben. Der Fraktion gehört auch die Alternative für Deutschland (AfD) an, die derzeit die CDU/CSU von rechts bedrängt.

Führender Kopf der AfD ist Bernd Lucke, der neu im EU-Parlament sitzt und die WOZ in seinem Büro zum Gespräch empfängt. Der 52-jährige Berliner war 33 Jahre lang Mitglied der CDU, bevor er 2011 austrat und die AfD gründete, die nun bei den EU-Wahlen gut sieben Prozent der Stimmen holte. Anders als die Ukip befürwortet die AfD den Verbleib ihres Heimatlands in der EU. Zudem akzeptiert sie die Personenfreizügigkeit. Allerdings wurden jüngst Mitglieder in Landesparlamente gewählt, die flammende Nationalisten sind. Entgleitet Lucke die Kontrolle über seine Partei? «Nein», sagt er – und schweigt. Ganz sicher nicht? «Wir sind eine Partei, die ein gewisses Meinungsspektrum hat.» Die AfD, sagt Lucke in trockenem Beamtendeutsch, sei eine Partei, die die Vertragstreue hochhalte. «Die Freizügigkeit wurde nun mal so vertraglich abgeschlossen, deshalb können wir sie nicht einfach einseitig aufkünden.»

Was jedoch eine Stärkung der politischen Union angeht, da ist die AfD einer Meinung mit der Ukip. Die Europäische Union, sagt Lucke, sei noch immer ein Bündnis souveräner Staaten. «Diese Souveränität wollen wir aufrechterhalten. Das ist ein Kernbestand der Programmatik der Alternative für Deutschland – wir wollen nicht, dass alles zentralisiert und gleichgemacht wird.» Die Afd, hält der beurlaubte Volkswirtschaftsprofessor fest, sei der Auffassung, dass die EU-Staaten untereinander im Wettbewerb stehen sollten.

Dann wird es mit Lucke also auch kein soziales Europa geben, um den Binnenmarkt unter politische Kontrolle zu bringen? «Sie haben gesagt, sie seien Journalist eines linksliberalen Wochenblatts», entgegnet Lucke, «aber was Sie hier vorschlagen, ist nur noch links!»

Für ein stärkeres soziales Europa stehen dagegen die SozialdemokratInnen, die die zweitgrösste Fraktion im Parlament stellen, insbesondere aber die europäische Linke sowie die Grünen. Ska Keller, die die WOZ in der Journalistencafeteria des Parlaments trifft, hat zusammen mit dem französischen Bauern José Bové, dem einstigen Anführer der Antiglobalisierungsbewegung, die europäischen Grünen als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf geführt. «Das soziale Europa ist das nächste grosse Ding, das wir in Europa anpacken müssen», sagt die 32-jährige Brandenburgerin. Sie denke dabei an eine Stärkung der Rechte der Beschäftigten oder an einen Mindestlohn.

Ausgerechnet der neue EU-Kommissionspräsident Juncker steht derzeit nach Bekanntwerden luxemburgischer Steuerdeals in der Kritik, als Regierungschef Luxemburgs sein Land zu einer Steueroase gemacht zu haben. Glaubt Keller, dass es eine Mehrheit für ein soziales Europa gibt? Sind die Bürgerlichen tatsächlich dazu bereit? «Ich glaube, die Debatte ist innerhalb der EU wieder ein Stück vorangekommen – im letzten Wahlkampf war das soziale Europa ein wichtiges Thema.» Juncker habe im Wahlkampf wiederholt bekräftigt, für dieses einstehen zu wollen. «Allerdings habe ich den Eindruck, dass viele Bürgerliche eher versuchen, die Slogans der Populisten zu übernehmen, um ihre Wählerschaft bei der Stange zu halten – wie Seehofer dies tut.» Dies treffe jedoch mehr für nationale PolitikerInnen als für EU-Abgeordnete zu.

«Die Leute müssen das Gefühl erhalten, dass Europa etwas für sie tut», erklärt Keller ihr Einstehen für ein soziales Europa. «Es darf nicht zu einem ungezügelten europaweiten Wettbewerb kommen, in dem die Ärmsten gegeneinander ausgespielt werden.» Solange die Menschen die Freizügigkeit als Gefahr empfänden, sei es schwierig, sie von deren Vorzügen zu überzeugen. «Dann kommen die Populisten und fabrizieren ihr klassisches Wir/ihr-Denken und sagen: ‹Die anderen wollen reinkommen und uns etwas wegnehmen!›»

Das Schweizer Ja zur SVP-Initiative, sagt Keller, sei für sie ein Schock gewesen. Für sie sei die Personenfreizügigkeit der Grundpfeiler der EU. Sie sei in Ostdeutschland, in Guben, aufgewachsen, einer Stadt, durch die die deutsch-polnische Grenze verläuft. Ihre Kindheit sei durch zwei Grenzen geprägt gewesen – den Mauerfall 1989 und die Einführung der Personenfreizügigkeit mit Polen habe sie als Befreiung erlebt. «Der freie Kapitalverkehr nützt einigen wenigen», sagt Keller, «Unternehmern, Bankern.» Die Personenfreizügigkeit dagegen stärke die Menschen, indem sie den BürgerInnen Rechte verleihe: das Recht, sich frei zu bewegen, das Recht auf Sozialleistungen, das Recht, mit der Familie zusammenleben zu können.

Wie frei ist der freie Personenverkehr?

Die im EU-Recht verankerte Personenfreizügigkeit, die seit 2002 auch gegenüber der Schweiz gilt, verleiht allen EU-BürgerInnen das Recht, sich innerhalb der EU frei zu bewegen und sich dort frei aufzuhalten. Ende 2012 wohnten 14,1 Millionen EU-BürgerInnen in einem anderen Mitgliedstaat, das sind 2,8 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Wer sich länger als drei Monate in einem anderen Mitgliedstaat aufhält, muss dort eine Arbeit haben, auf Stellensuche sein oder den Nachweis erbringen, genug Geld zum Leben zu haben, und hat das Recht, die Familie mitzunehmen. Nach fünf Jahren erhalten EU-BürgerInnen und ihre Angehörigen das Recht auf Daueraufenthalt.

Während der ersten drei Monate, in denen sich jemand in einem anderen Mitgliedstaat aufhält, ist dieser nicht verpflichtet, Sozialhilfe zu bezahlen. Dies gilt, wie der Europäische Gerichtshof eben entschied, auch für Personen, die länger als drei Monate im Land sind, falls sie ohne Anstellung eingereist sind. Wer jedoch nach drei Monaten seine Arbeit verliert, hat Anspruch auf Sozialleistungen. Was Sozialversicherungen wie etwa die Arbeitslosenkasse betrifft, sind ausländische EU-BürgerInnen Staatsangehörigen gleichgestellt.