Swissleaks: Freies Geleit für die «Gangster Bankers»

«Keine konkreten Anhaltspunkte»: Der Fall HSBC offenbart, wie Strafverfolgung bei Behörden und PolitikerInnen zweitrangig wird, wenn der Schweizer Finanzplatz bedroht ist. Die Bundesanwaltschaft macht sich zur Lachnummer.

«Too big to jail: Wie die HSBC mit Drogenhändlern und Terroristen handelte – und damit durchkam» – so titelte vor zwei Jahren der US-amerikanische «Rolling Stone». Im Dezember 2012 hatte sich die HSBC im grössten Geldwäschereifall in der Geschichte der USA freigekauft – für 1,9 Milliarden Dollar. Die Bank konnte die Lizenz behalten, kein Banker ging ins Gefängnis. Die US-Justiz hatte befürchtet, eine Zerschlagung der HSBC könnte die Finanzmärkte destabilisieren.

«Die HSBC kam im wörtlichen Sinn mit Mord davon», schrieb der «Rolling Stone» und gewährte Einblick in das Potemkinsche HSBC-Dorf: So hatte die Bank 2010 eine eigene «Geldwäschereikontrollstelle» eröffnet. Ein Exmitarbeiter erzählte dem Magazin: «Die Jobanzeige klang toll! Dann bekam ich 54 900 Dollar fürs Nichtstun. Hinweise auf Geldwäscherei wurden von den Chefs mit Augenrollen quittiert. Ich arbeitete mit über hundert Callcenter-Rowdys, die das Wort ‹Geldwäscherei› noch nicht einmal buchstabieren konnten.»

Jetzt macht die britische Bank mit ihrer Schweizer Abteilung wieder Schlagzeilen: Es geht um Steuerhinterziehung und Geldwäscherei, um Konten von Supermodels, Diktatoren, Königen und Oligarchen, Waffenhändlern, Al-Kaida-Geldgebern und Hollywoodstars; es geht um Drogen und Blutdiamanten, um Verwandte von Baschar al-Assad und Hosni Mubarak und um Phil Collins. Und um die Gesamtsumme von 102 Milliarden US-Dollar, ein erheblicher Anteil davon Schwarzgeld. Zumindest gehen davon die französischen Behörden aus, denen die Dokumente schon länger vorliegen und die bei einer Auswertung von 2846 französischen HSBC-KundInnen realisierten, dass nur deren 6 ihr Geld versteuert hatten.

Die Dokumente von über 100 000 HSBC-KundInnen, die bereits 2007 vom französischen Bankangestellten Hervé Falciani in Genf gestohlen worden waren, enthalten viele vertrauliche Details. Der US-TV-Sender CBS zitierte diese Woche in der Sendung «60 Minutes» aus den Unterlagen eines Kunden, der 2009 in Antwerpen wegen des Handels mit Blutdiamanten zu vier Jahren Haft verurteilt worden war: «Wir haben ihm ein Konto in Dubai eingerichtet. Der Kunde ist im Moment sehr vorsichtig. Er spürt den Druck der belgischen Steuerfahndung. Sie untersuchen seine Aktivitäten im Bereich Diamantenhandel und Steuerbetrug.»

Die HSBC behauptet heute, es handle sich bei den Fällen um Altlasten aus den Nullerjahren, man habe 2012 eine Transformation vollzogen. Und in der Schweiz gibt es kaum Interesse, die Vorgänge in der Bank aufzuklären oder den Umstand, wie so etwas vor den Augen der Finanzmarktaufsicht möglich war.

Die Bundesanwaltschaft will nicht

Die Schweizer Justiz verweigert im Moment Indien und Belgien im Zusammenhang mit den HSBC-Daten in Hunderten Fällen von Steuerhinterziehung die Amtshilfe. Belgien erwägt einen internationalen Haftbefehl für HSBC-Bankmanager, darunter wäre wohl auch Stephen Green, der bis 2010 Chef der HSBC war und danach Tory-Handelsminister – was in England gerade ein politisches Erdbeben auslöst: auf der einen Seite Sparübungen bei den Armen, auf der anderen Seite ein Tory, dessen Bank für die Superreichen Milliarden am englischen Fiskus vorbeigeschleust hat.

Die einzige Strafuntersuchung beziehungsweise Anklage, die es in der Schweiz in Zusammenhang mit der HSBC gibt, ist jene gegen den Datendieb. Die Bundesanwaltschaft versuchte, diese Einseitigkeit im Dezember 2014 mit einem engagierten Communiqué zu kaschieren: Von «qualifiziertem wirtschaftlichem Nachrichtendienst» ist die Rede, von «unbefugter Datenbeschaffung» und «Bankgeheimnisverletzung», kein Wort von den zweistelligen schwarz parkierten Milliarden oder von Geschäften mit Schwerkriminellen.

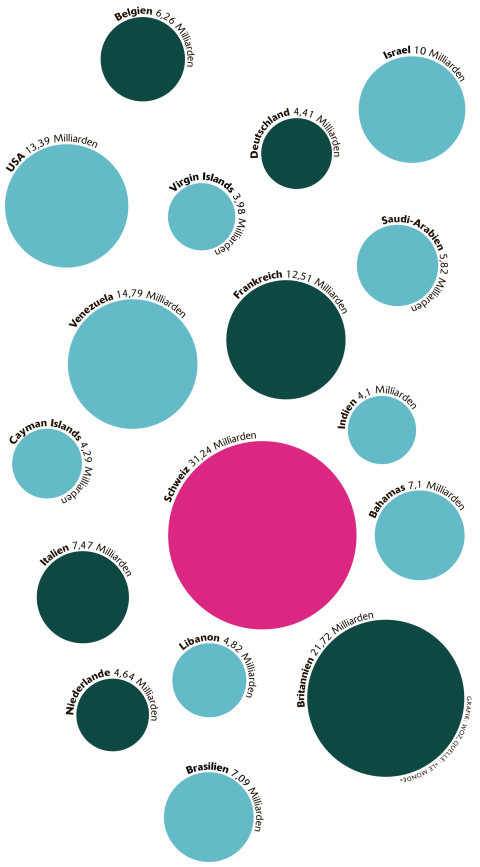

Die Bundesanwaltschaft hat auf Anfrage der WOZ auch kein Interesse, an dieser Situation gegenüber der HSBC etwas zu ändern: «Für eine Verfahrenseröffnung bräuchte es konkrete Anhaltspunkte, die einen hinreichenden Verdacht auf eine Straftat in Bundeskompetenz zu begründen vermöchten. Solche sind der Bundesanwaltschaft nicht zugegangen, und Hinweise vom Hörensagen oder von Zeitungsberichten genügen insofern nicht.» Diese Aussage ist umso erstaunlicher, als mit 31,2 Milliarden US-Dollar rund ein Drittel der Gelder von 11 235 KundInnen mit Schweizer Adresse stammt.

Für diese Haltung kritisiert Dick Marty, Exstaatsanwalt des Kantons Tessin, die Bundesanwaltschaft: «Es gibt zwei Arten, eine Untersuchung zu führen. Die eine, dass man an seinem Schreibtisch sitzt, in einem sehr bequemen Ledersessel, der alle anatomischen Dinge gut betreut, und darauf wartet, dass die Anzeigen auf den Tisch flattern. Meine bevorzugte Variante war eine andere: Ich ging Hinweisen nach.» So sei er in seiner Karriere zu seinen grössten Schlägen gegen das organisierte Verbrechen gekommen. «Häufig kann eine Zeitungsmeldung ein interessanter Hinweis sein. Wenn ich heute lese, dass bei dieser Bank Geld liegt von Leuten, die Usama Bin Laden nahestanden oder die im Gefängnis sitzen wegen Drogenhandel – was will ich als Staatsanwalt mehr? Ich sage nicht, dass mit Bestimmtheit ein Delikt vorliegt, aber es gibt genügend Verdachtsmomente, um sich die Sache zwingend näher anzuschauen.»

Dass die Justiz jetzt nicht von sich aus aktiv werde, zeige, welche Prioritäten in der Schweiz gesetzt würden: «Die Bundesanwaltschaft stürzt sich mit Eifer auf kleine Fische. Wann wurde das letzte Mal in Bellinzona ein grosser Fall verhandelt? Ich kann mich nicht erinnern. Dafür scheint es im Moment in Bern an Erfahrung und Willen zu mangeln.» Das sei gefährlich, sagt Marty: «In der Schweiz werden Bankdaten besser geschützt als Gesundheitsdaten. Man will in diesem Land nicht erkennen, dass Geld eine gefährliche Ware ist. Wer einen Krieg gegen Drogen führt und dabei nur das Produkt bekämpft, hat keine Chance. Das Nervensystem dieses Krieges ist das Geld. Italien hat das im Gegensatz zur Schweiz endlich verstanden und trifft die Mafia empfindlich. In der Schweiz will man nicht begreifen, dass hinter einem Steuerbetrug häufig viel gewichtigere und grössere Dinge stehen.»

«Was wiegt schwerer?»

Während die Bundesanwaltschaft in der Sache keinen Handlungsbedarf sieht, verweigert der Bund also ausländischen UntersuchungsrichterInnen die Amtshilfe, gestützt auf einen Parlamentsbeschluss, der besagt, in Sachen Steuerhinterziehung nicht zu kooperieren, wenn die belastenden Daten gestohlen wurden.

«Dieses Prinzip ist falsch», sagen sowohl Dick Marty als auch Daniel Jositsch, der Zürcher Strafrechtsprofessor und SP-Nationalrat. Jositsch weiter: «Die richtige Antwort aus juristischer Sicht wäre: Es ist immer eine Interessenabwägung.» Wenn man mit gestohlenen Daten einen Mord aufklären könne, sei dies richtig oder falsch? «Welches Verbrechen wiegt schwerer? Das muss man sich auch im Fall der Bankdaten fragen. Wenn ich das in der Presse beschriebene Ausmass betrachte, ist es sicher nicht der Diebstahl. Es kann nicht sein, dass der Diebstahl letztlich als Argument dafür benutzt wird, schwere Delikte zu schützen.» Bei «opferlosen Delikten» sei der Staat auf WhistleblowerInnen angewiesen, sagt Jositsch, der mit Margrit Zopfi und Esther Wyler zwei bekannte Schweizer Whistleblowerinnen bis vor Bundesgericht vertreten hatte – und verlor. «In diesem Land wird von Parlament, Wirtschaft und Bundesgericht viel dafür getan, Whistleblowing zu unterdrücken statt zu fördern.»

Die USA-Connection

#Swissleaks – das ist der Hashtag, den das International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), das die Daten nun publik machte, der Affäre gegeben hat. Doch ist diese Geschichte tatsächlich einfach eine Schweizer Geschichte? «Die HSBC ist eine britische Bank, und dieser Fall ist kein rein schweizerisches Problem», sagt Jean-Pierre Mean von Transparency International. «Das Hauptproblem ist auch nicht die Schweizer Finanzmarktaufsicht, die nichts gemerkt haben will. Es ist noch nicht einmal der Schweizer Bankenplatz. Das Hauptproblem ist der mangelnde internationale Wille, weltweit für transparente Geldflüsse zu sorgen.» Stattdessen würden an Orten wie den British Virgin Islands weiterhin komplexe Konstrukte geschaffen oder sei es in verschiedenen US-Bundesstaaten legal, anonyme Gesellschaften zu gründen, um die Herkunft der wirtschaftlich Berechtigten zu verschleiern. In London und New York, sagt Mean, werde vermutlich noch mehr Geld gewaschen als in der Schweiz.

Dass die Schweiz mit dem Diebstahlargument keine Amtshilfe leiste, sei der Versuch, den eigenen Finanzplatz zu retten: «Während Jahrzehnten haben die Schweizer Banker Kunden mit dem falschen Versprechen ins Land gelockt, ihre Daten, ihr Geld sei hier sicher. Dann war es ausgerechnet die UBS, die auf Druck der USA das Bankgeheimnis brach und Tausende vertrauliche Bankdaten an die US-Justizbehörden lieferte. Was für eine Blamage für die Banker!» Ob es nun moralisch sei, Bankdaten zu stehlen, sei eine Frage, die man diskutieren könne, sagt Mean. «Aber angesichts der aufgedeckten Fälle ist eine Strafuntersuchung gegen die HSBC zwingend.»

PS: In diesen seltsamen Zeiten am Ende des Schweizer Bankgeheimnisses taucht ein WOZ-LeserInnen bestens bekannter Mann namens David Zollinger als Experte im «Tages-Anzeiger» und in der «Süddeutschen Zeitung» auf, bezeichnet als «ehemaliger Zürcher Staatsanwalt» (siehe WOZ Nr. 7/2012 ).

Diese Bezeichnung ist nicht vollständig. Korrekt wäre: ehemaliger Staatsanwalt, der einst die Geldwäscherei bekämpfte, dann von Konrad Hummler für viel Geld abgeworben wurde, als Mitglied der Geschäftsleitung von Hummlers Privatbank Wegelin die neue USA-Strategie mitprägte, die zu einer Anklage wegen «Verschwörung gegen die USA» führte wegen aktiver Beihilfe zur Steuerhinterziehung und schliesslich dazu, dass die älteste Schweizer Privatbank 2013 zerschlagen wurde. Heute sagt der eifrige Seitenwechsler Zollinger über die HSBC: «Wenn sich bei einer Bank die Fälle häufen, ist man geneigt zu sagen: Die Annahme solcher Kunden war wohl ein Geschäftsprinzip.» Man ist geneigt zu sagen: Zumindest weiss der Mann, wovon er redet.