Finanzierungsmodelle: Keine Erfolgsgarantie

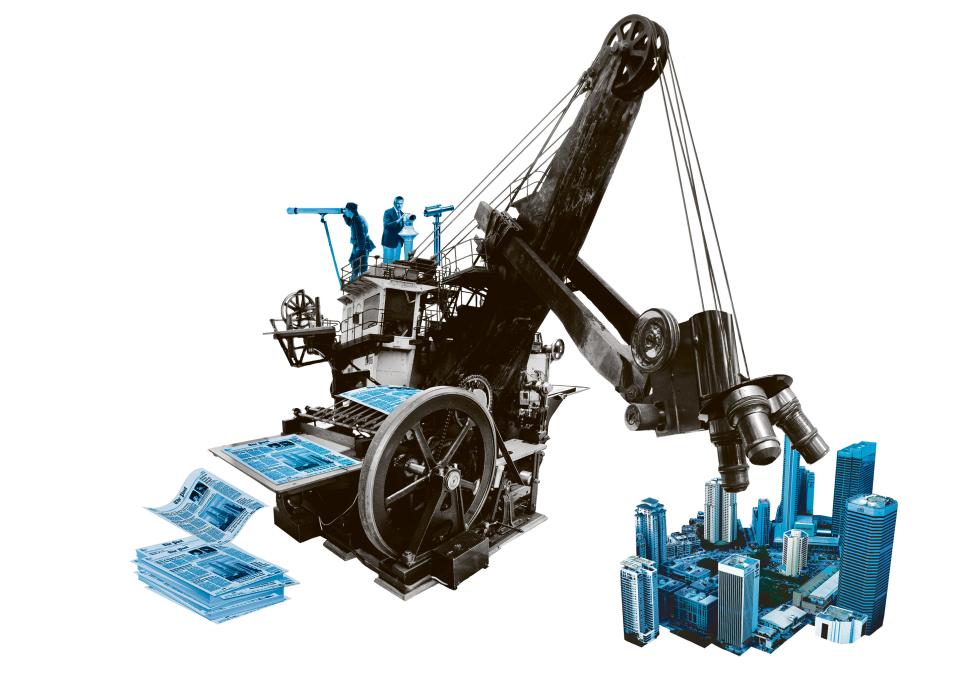

Die Medienbranche steckt in der Krise. Inserateeinnahmen brechen weg, viele Zeitungen verlieren LeserInnen. Angesichts dieser Entwicklung stellt sich die Frage: Wie lässt sich Journalismus überhaupt noch finanzieren?

Achtzig, zehn, zehn. Dieser Zahlenkombination verdankt die WOZ, dass sie von der allseits beschworenen Krise der Pressebranche bisher verschont blieb. In den letzten Jahren konnte die WOZ ihre Abozahlen, ihren Umsatz und ihren Gewinn sogar leicht steigern. Hauptgrund dafür ist unser Finanzierungsmodell, das im Kern schon seit der Gründung der Zeitung im Jahr 1981 besteht: Achtzig Prozent der Einnahmen stammen aus den Abonnements, während die Inserateeinnahmen bei etwas über zehn Prozent liegen, den Rest machen Spenden aus. Auf den Punkt gebracht: Die knapp 16 000 AbonnentInnen tragen die WOZ finanziell, nicht zuletzt über den Förderverein ProWOZ (vgl. «‹Der ProWOZ sollte auch das Scheitern erlauben›» ).

Stiftungen finanzieren Projekte

Das Finanzierungsmodell der meisten Schweizer Zeitungen ist genau umgekehrt. Die mit Abstand wichtigste Einnahmequelle sind Inserate. Dieses Modell war bis in die neunziger Jahre sehr lukrativ, doch seither sind die Inserateeinnahmen eingebrochen. Ein zunehmender Anteil der Werbeausgaben fliesst in die Hände von global operierenden Internetfirmen. Die Verluste haben die Verlage mit Aboverkäufen nicht annähernd wettmachen können. Im Gegenteil: Die meisten Zeitungen verzeichnen zugleich einen LeserInnenschwund. Auch hier wenden sich viele dem Netz zu, wo genügend Kanäle kostenlose Informationen anbieten.

Im Zuge dieser Entwicklung hat sich das Schweizer Pressewesen im letzten Jahrzehnt verändert. «Die Verlagsvielfalt hat massiv abgenommen, in weiten Teilen der Schweiz dominieren heute die vier Verlage Tamedia, Ringier, NZZ und etwas weniger stark AZ Medien», sagt der Berner Medienjournalist Nick Lüthi. Und ergänzt: «Bei Ringier und Tamedia ist der Journalismus nur noch eine von vielen Geschäftsaktivitäten.»

Der Verleger von AZ Medien, Peter Wanner, hatte jüngst immerhin den Mut, zwanzig Millionen Franken in ein neues journalistisches Projekt zu investieren: die Onlinezeitung «Watson». Diese startete Anfang 2014 und hat sich mittlerweile etabliert. Zurzeit schreibt «Watson» monatlich Verluste von etwa 400 000 Franken, wie AZ Medien gegenüber der WOZ bestätigen. Ob «Watson» die Gewinnschwelle über den Onlineinseratemarkt wie angekündigt bis 2017 erreicht, bleibt ebenso spannend wie offen.

Als Reaktion auf die Monopolisierung der Schweizer Verlagslandschaft sind in den letzten Jahren mehrere neue journalistische Projekte entstanden. Das bekannteste ist wohl die «TagesWoche» aus Basel. Sie wird von der Roche-Erbin Beatrice Oeri über die Stiftung Medienvielfalt finanziert. Doch so verheissungsvoll der Start der «TagesWoche» im Herbst 2011 auch war: Ihr publizistisches Konzept als wöchentlich erscheinende Zeitung, die zugleich eine Onlineplattform sein will, scheint zu scheitern (vgl. «Einmalige Chance vertan» ).

Neben der «TagesWoche» sind mit dem «Journal B» in Bern und «zentral+» in Luzern und Zug zwei weitere lokal beziehungswiese regional fokussierte Onlineplattformen entstanden, die massgeblich von Stiftungen getragen werden. Hinzu kommen die beiden überregionalen Onlineplattformen «Journal21» und «Infosperber», bei denen die Finanzierung nur dank der Gratisarbeit von JournalistInnen möglich ist. «Die Nachhaltigkeit dieser Projekte muss sich erst weisen, es ist zurzeit aber nicht absehbar, dass sie über ein Nischendasein im Schatten der grossen Verlage hinauskommen», sagt Lüthi. «Oft fehlt es solchen Projekten an verlegerischem Fachwissen. Sind zudem Stiftungsmillionen im Spiel, kann das viele Geld falsche Anreize schaffen und so die Nachhaltigkeit gefährden.»

In fast allen westlichen Ländern haben ähnliche Transformationsprozesse im Medienbereich stattgefunden wie in der Schweiz. Die Frage nach der Finanzierung des Journalismus ist eine internationale, und sie wird allerorten kontrovers und intensiv diskutiert – bisher ohne garantierten Erfolgsweg. Viele Versuche, wie etwa über den schwedischen Mikrobezahldienst Flattr (den die WOZ bis heute online nutzt), endeten in der Sackgasse.

Doch gibt es auch Erfolgsgeschichten: Die US-amerikanische Rechercheplattform Pro Publica wird oft als Vorbild zitiert. Tatsächlich hat Pro Publica seit der Gründung 2007 mit ihren aufwendigen Recherchen mehrere renommierte Preise gewonnen und viele LeserInnen begeistert. Doch der Erfolg von Pro Publica ist nicht einfach kopierbar. Die Recherchen, für die ein Team von knapp fünfzig JournalistInnen verantwortlich ist, sind nur möglich, weil der milliardenschwere kalifornische Unternehmer Herbert M. Sandler jährlich zehn Millionen US-Dollar über eine Stiftung einspeist. Schliesslich wirft auch die publizistische Vorgehensweise von Pro Publica Fragen auf. Ihre Geschichten bietet die Plattform nämlich vorab kostenlos Redaktionen an und publiziert sie anschliessend auf der eigenen Website. Der Inhalt, und damit die Arbeit der JournalistInnen, wird so zur Gratisware. Nachahmer hat Pro Publica trotzdem gefunden. Seit einem Jahr ist in Deutschland das Recherchebüro Correctiv am Start. Die Anschubfinanzierung von drei Millionen hat die Essener Brost-Stiftung geleistet. Ohne Stiftungsgelder wäre übrigens auch die linksliberale britische Zeitung «Guardian», die immer wieder aufsehenerregende Enthüllungen produziert, nicht überlebensfähig.

Der Vorteil von stiftungsfinanzierten Zeitungen und Plattformen liegt in der Unabhängigkeit von der Werbewirtschaft oder vom Staat. Das Stiftungsgeld kann aber auch zum Fluch werden. Was passiert, wenn die MäzenInnen den Geldhahn zudrehen? Und wie bewahrt man als Redaktion die Unabhängigkeit gegenüber der direkten oder indirekten Einflussnahme der essenziellen GeldgeberInnen?

Neue Ansätze, alte Strategie

Eine weitere Erfolgsgeschichte stammt aus Holland. Dort ist im Herbst 2013 die Onlineplattform «De Correspondent» lanciert worden. Die Anschubfinanzierung von über einer Million Euro gelang über das sogenannte Crowdfunding, die Schwarmfinanzierung von künftigen NutzerInnen, die bereit waren, für das Projekt vorab sechzig Euro zu zahlen. Fast 20 000 Menschen liessen sich auf das Experiment ein. Seither ist die Zahl der zahlenden NutzerInnen auf 34 000 angestiegen, die für einen Journalismus zahlen, der zwar nur online publiziert wird, aber in Form von langen und dezent gelayouteten Artikeln ohne Werbung, Fotostrecken oder Katzenbildern. Mit «Krautreporter» gibt es auch hier seit letztem Jahr einen deutschen Ableger mit aktuell 18 000 Mitgliedern. Zurzeit läuft es bei «Krautreporter» aber nicht rund, KritikerInnen bemängeln die journalistische Qualität, und jüngst ist mit dem Medienjournalisten Stefan Niggemeier das Zugpferd abgesprungen.

Die beiden Projekte sind neu, ebenso der Crowdfunding-Ansatz übers Internet. Die Strategie der möglichst engen (finanziellen) Anbindung der eigenen LeserInnen ist hingegen längst bewährt. Das zeigen Beispiele wie die französische Ausgabe von «Le Monde diplomatique», die «taz» in Deutschland oder eben die WOZ. Ursprünglich war diese Strategie aus der Not geboren: Vor mehr als dreissig Jahren herrschte keine Branchenkrise, aber linke journalistische Projekte wie die «taz» oder die WOZ waren für die InseratekundInnen absolut uninteressant oder politisch nicht genehm. Heute stellt sich das als grosser Vorteil heraus.