Werbeabhängigkeit: Wo ist denn all die Werbung hin?

Historisch eng verbunden, lösen sich Journalismus und Werbung voneinander ab. Das ist nicht nur eine Folge des technischen Wandels, sondern auch der Mutwilligkeit der Verleger, wie die Entwicklung in der Schweiz zeigt.

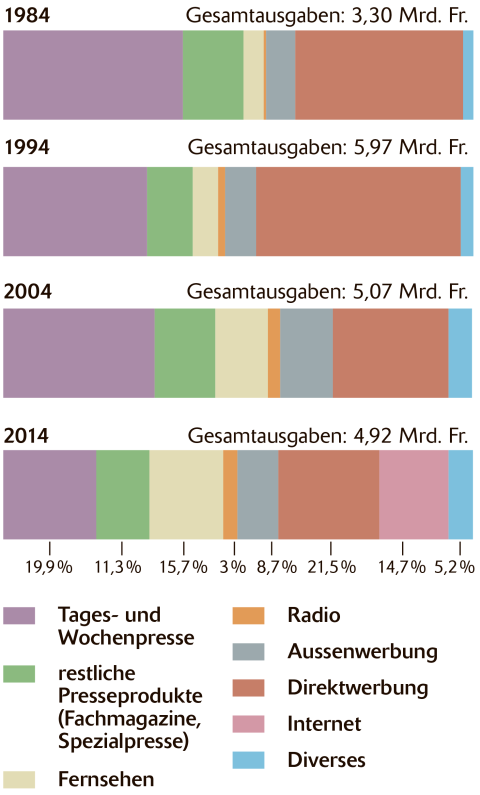

Laut Hanspeter Lebrument, Präsident des Verbands Schweizer Medien, ist die Pressefreiheit Geschichte: Eine saubere Trennung zwischen dem Werbemarkt und dem redaktionellen Teil konsequent aufrechtzuerhalten, liege heute nicht mehr drin, meinte er in der «NZZ am Sonntag». Der Grund: das Versiegen der Werbeeinnahmen. Während die Werbeausgaben in der Schweiz seit den achtziger Jahren gemessen an der Teuerung mehr oder weniger konstant geblieben sind, hat sich der Anteil der Ausgaben für Inseratewerbung am Gesamtkuchen halbiert. Wohin sind diese Werbegelder?

Der Verkauf des Lesers als Konsument an Werbetreibende war das Erfolgsrezept der Presse im 20. Jahrhundert. Der Aufstieg dieses heute brüchig gewordenen Geschäftsmodells begann mit dem Erfolg der Markenartikel. Ende des 19. Jahrhunderts waren Fabrikanten bestrebt, ihre Produkte von Stapelware abzusetzen – aus einem vorher anonymen löslichen Malzextrakt wurde nun beispielsweise Ovomaltine. Um das Qualitätsversprechen der Marke zu pflegen, benötigte man eine kunstfertiger gestaltete Anpreisung als die in bisherigen Kleinanzeigen: Die möglich gewordene Massenproduktion verlangte nach überregionalem Absatz. Anzeigen und Plakate sollten den lokalen Ruhm in die Ferne tragen – Werbung entstand als Telekommunikationsmittel der Industrialisierung.

Auch die Druckerpressen erhöhten damals ihren Takt. Zeitungen konnten so ihren Inserateteil ausbauen und die steigende Nachfrage nach Warenanpreisung befriedigen. Unternehmen wie die 1890 gegründete Publicitas professionalisierten in der Schweiz den Anzeigenhandel und verkauften den Inserateraum der Zeitungen weiter an die werbetreibende Wirtschaft. Zuvor stützten Einnahmen durch AbonnentInnen oder politisch motivierte Finanzierungen die Presse, doch um 1900 änderte sich ihr Finanzierungsmodell grundlegend. Nach der Jahrhundertwende waren, so meinte der deutsche Zeitungsforscher Karl Bücher damals, Zeitungen zu Unternehmen geworden, die primär Anzeigenraum produzierten und deren redaktioneller Teil dazu diente, diese Ware absetzbar zu machen.

Der Umfang explodiert

Der Anstieg der Werbung ermöglichte auch in der Schweiz die Entstehung des Generalanzeigers. Dieser neue Zeitungstyp versuchte, ein möglichst breites Publikum anzusprechen, um durch eine hohe Auflage die Inserateeinnahmen zu maximieren. Der erste Generalanzeiger der Deutschschweiz, der Zürcher «Tages-Anzeiger», erschien erstmals 1893. Der «Tages-Anzeiger» wurde als politisch neutrales Familienblatt konzipiert, das «niemandem zu lieb, niemandem zu leid» schreiben wollte und sich nicht nur auf Politik beschränkte.

Einen Monat lang startete man – als würde man die spätere Tradition mit «20 Minuten» begründen – als Gratisblatt und wurde bald auch zum AbonnentInnenblatt. Man bewarb sich als «werbewirksamstes Anzeigenblatt». Die Verhältnisse änderten sich aber auch anderswo. Nach dem Ersten Weltkrieg machten Einnahmen durch Inserateschaltungen auch bei der klar politisch positionierten NZZ bereits zwei Drittel des gesamten Budgets aus – noch dreissig Jahre zuvor war der Anzeigenteil ein vernachlässigbares Nebengeschäft gewesen.

In den goldenen Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg explodierten die Inserateteile der Zeitungen in der Schweiz geradezu. Die wachsenden Werbeseiten peitschten JournalistInnen regelrecht zum Schreiben an: Der damalige Chefredaktor der NZZ, Willy Bretscher, klagte 1961, die Redaktion schaffe es kaum mehr, ein vernünftiges Verhältnis zwischen Text- und Inserateteil herzustellen, sie sei an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gelangt. Die Umsätze der Publicitas wuchsen zwischen 1945 und Mitte der sechziger Jahre um mehr als tausend Prozent. Lange wurde die Presse von anderen Werbeformen kaum ernsthaft konkurrenziert. Die Zeitung erreichte, was selbst erfolgreiche Werbeformen wie das Plakat nicht vermochten: Werbung erhielt durch sie Zugang zu den intimsten Räumen – zum Wohnzimmer, zum Frühstückstisch, in die Badewanne.

Begehrte Fernsehminuten

Als erster Widersacher in den Wohnzimmern trat der Fernseher auf. Am 1. Februar 1965 flimmerte der erste Schweizer Werbeblock in Schweizer Stuben. Obschon die Zeitungsverleger sich davor sogar bereit erklärt hatten, das öffentlich-rechtliche Fernsehen mit zwei Millionen Franken im Jahr zu unterstützen, bis es selbsttragend sein würde – solange es nur keine Werbung sende. Die Wirkung dieses Deals war nicht langfristig gewesen. Zumindest aber war es gelungen, die Werbezeit im öffentlich-rechtlichen Fernsehen längerfristig einzuschränken. Bis Ende der achtziger Jahre blieben die Werbeausgaben für das Werbefernsehen bei einem Anteil von fünf Prozent der Gesamtwerbeausgaben konstant. Die begrenzten Werbeminuten waren äusserst begehrt, erreichte man damit doch bereits in den Anfängen des Fernsehens eine halbe Million Haushalte.

Mit der Liberalisierung des europäischen Fernsehmarkts in den neunziger Jahren wurde es jedoch möglich, dass ausländische Sender Werbefenster einbauten, die sich nur an die Schweizer ZuschauerInnen richteten. Konnten Schweizer Anbieter zuvor nur notbehelfsmässig Werbung im Süddeutschen Fernsehen schalten, das über den Rhein hinweg empfangbar war, öffnete sich hier ein neuer Werbemarkt. Dieser wächst seither kontinuierlich – insbesondere aufgrund der Schaltungen bei ausländischen Privatsendern, verkauft unter anderem von Goldbach Media, wo die profilierte SRG-Kritikerin Natalie Rickli arbeitet. Deren verbissene Kritik am Service public liegt vor allem im Kampf um Werbegelder begründet.

Eine verheerende Utopie

Gleichzeitig wurden LeserInnen in den letzten zwei Jahrzehnten sukzessive dazu erzogen, journalistische Texte als kostenloses Giveaway zu verstehen. Bei PendlerInnenzeitungen wie «20 Minuten», die Tamedia seit 2002 publiziert, oder dem «Blick am Abend» von Ringier hat das funktioniert: Sie konnten ihren Anteil an den Inserategeldern, die noch an die Presse gehen, auf mehr als dreissig Prozent vergrössern. Die PendlerInnenzeitungen radikalisierten das Businessmodell, dass man Geld nicht mehr mit journalistischer Arbeit, sondern nur noch mit Inseraten verdienen wollte.

Im Webgeschäft selbst erwies sich diese Rechnung jedoch als verheerende Utopie. Bereits in den neunziger Jahren begannen Schweizer Medienhäuser in der Hoffnung auf den grossen Werbeboom damit, ihre Inhalte im Netz kostenlos zu präsentieren. Aber der Markt für Internetwerbung in der Schweiz wuchs bisher eher langsam, während in anderen europäischen Ländern wie Britannien bereits an die Hälfte der Gelder für Werbung ins Netz geht.

Zudem wird von den Werbegeldern, die Schweizer WerberInnen im Netz ausgeben, nur ein Viertel für klassische Bannerwerbung verwendet, auf die auch Onlineportale von Zeitungen setzen können. Die Einnahmen der Onlineportale der meisten Schweizer Zeitungen machen deswegen seit Jahren unverändert nur ein Zehntel des jeweiligen gesamten Werbeumsatzes aus. Die Verluste im Printgeschäft lassen sich damit nicht wettmachen. Wer versucht, mit Paywalls doch wieder Geld für journalistische Inhalte zu verlangen, droht zu scheitern.

Laut Michel Clement und Christian-Mathias Wellbrock, Professoren für Marketing und Medienmanagement an der Universität Hamburg, könnte nur ein konzertiertes Ablassen der Verlage von der «Umsonst-Strategie» die Möglichkeit erhöhen, dass LeserInnen wieder verstärkt bereit wären, für journalistische Inhalte zu bezahlen. Doch die Konkurrenz um Reichweite, um als Werbeplattform attraktiv zu bleiben, verhindere ein derartiges Vorgehen. Im Alleingang lässt sich die in Teilen selbstverursachte Zerstörung der Zahlungsbereitschaft der Kundschaft nicht wiederherstellen: Journalismus wird schon zu lange als Werbegeschenk betrachtet.

Strikt getrennte Bücher

Konkurriert wird die Presse im Onlinegeschäft insbesondere von Suchmaschinen. Ein Drittel der Onlinewerbegelder geht laut Hochrechnungen von Media Focus an internationale Unternehmen wie Google. Doch grössere Schweizer Verlage verdienen durchaus Geld im Netz. Denn annähernd vierzig Prozent der Onlinewerbegelder werden mit Stellen- und anderen Kleinanzeigenportalen erwirtschaftet. Tamedia hatte diesbezüglich einen guten Riecher: Das Unternehmen hat sich die Plattformen search.ch, homegate.ch, car4you.ch, doodle.com, tutti.ch und kürzlich auch ricardo.ch einverleibt und teilt sich das Stellenportal jobs.ch hälftig mit Ringier. Diese Gewinne bleiben also bei den Medienunternehmen, aber deswegen nicht unbedingt bei deren Zeitungen: Bei Tamedia fliessen die Gewinne dieser lukrativen Geschäftsbereiche nicht mehr in die Finanzierung des Journalismus – das sind strikt getrennte Bücher.

Tamedia-Verwaltungsratspräsident Pietro Supino meinte 2008 in einem Interview, JournalistInnen seien «nur dann wirklich frei, wenn ihr Medium auf solider wirtschaftlicher Grundlage» stehe. Jedwede Quersubventionierung halte er für schädlich. Werbeeinkünfte, die traditionell durch Stellenanzeigen oder Kleinanzeigen noch den Zeitungen zugutekamen, werden so von der Finanzierung journalistischer Arbeit gelöst – und der Journalismus bewusst weggespart.

David Eugster arbeitet am deutschen Seminar der Universität Zürich. Er forscht über die Geschichte der Schweizer Werbebranche.

Weitere Artikel zum Thema:

Werbeübergriffe: Der Fall der «chinesischen Mauer»

Medien: Die Pointe des Werbeboykotts