Staatsschutz: Und nur dieser Frisch tobt herum

Kurz vor seinem Tod schrieb Max Frisch an einem Text über seine Staatsschutzakte. Statt den Essay in seinen historischen Kontext zu rücken, ergehen sich die Herausgeber in literaturwissenschaftlichem Firlefanz.

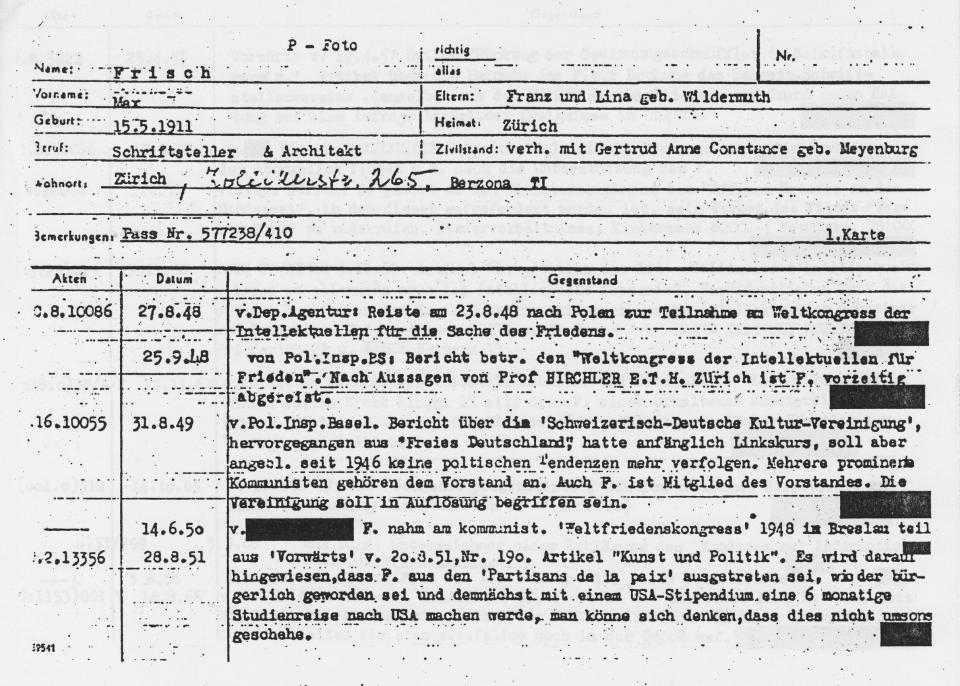

Das neue Buch von Max Frisch ist kein Werk von Max Frisch, sondern eins von zwei Historikern, die sich als Literaturwissenschaftler versuchen und dabei ihre eigentliche Aufgabe vernachlässigen. Grundlage des 127-seitigen Bandes «Ignoranz als Staatsschutz?» liefert ein 26-seitiges Typoskript desselben Titels, das Frisch im Spätsommer 1990 über seine «Fiche» geschrieben hatte, kurz bevor er im Frühjahr 1991 starb. Der Text wird von einem Faksimile der Fiche, einer Einleitung, einem Nachwort und einem Anmerkungsapparat begleitet.

Als «Fiche» hat man vor 25 Jahren das Inhaltsverzeichnis eines Dossiers der Schweizerischen Bundesanwaltschaft bezeichnet, «fiche» ist das französische Wort für Karteikarte. Die Bundesanwaltschaft liess während Jahrzehnten etliche Hunderttausend BewohnerInnen dieses Landes polizeilich beobachten und ihre verdächtigen Aktivitäten «fichieren»: Viele Beobachtungen wurden allerdings erst durch die Wiedergabe in der Staatsschutzakte verdächtig; wenn etwa ein Polizist notierte: «18.1.85 (…) Frau KAZEVA Evguenia, 20[,] ist am 16.1.85 in Zürich angekommen um mit F. zu arbeiten», dann hatte das für die antikommunistische Geheimpolizei eine andere Bedeutung als für den Schriftsteller. Frau Kazeva, die Übersetzerin von Frischs Werken ins Russische, kam – woher wohl? – aus Moskau. Wie wichtig der Eintrag dem Staat auch noch 1990 erschien, zeigt sich daran, dass er auf dem an Frisch ausgehändigten Exemplar der Fiche eingeschwärzt worden war.

Mal richtigstellend, mal sarkastisch

Als einer der erfolgreichsten Schriftsteller seiner Zeit führte Max Frisch ein kosmopolitisches Leben in verschiedenen Ländern, das dem Leben der ihn beobachtenden Polizisten in keiner Weise glich. Ausserdem war er ein Patriot, der sich immer wieder kritisch mit der Schweiz beschäftigte, und ein unabhängiger Linker, der sich für gesellschaftspolitische Projekte interessierte, etwa für die Jugendbewegung 1968, für die Bewegung zur Abschaffung der Armee 1989 oder für die Sozialdemokratie, mit der er sympathisierte. Auch die WOZ als linkes Zeitungsprojekt interessierte Frisch, er hat ihr seine allerletzte Publikation anvertraut: einen offenen Brief an den Organisator der 700-Jahr-Feier in der Schweiz, der in dieser Zeitung am 15. März 1991 erschien und im Vorwort des besprochenen Buchs abgedruckt wird. Der Text trug damals den Titel «Verfassungs-Verrat als eidgenössischer Alltag», er endet mit der Aussage des 79-Jährigen, dass ihn mit diesem «verluderten Staat» – der Fichen-Schweiz – nichts mehr verbinde ausser dem Reisepass «(den ich nicht mehr brauchen werde)». Drei Wochen später war Frisch tot.

Der Skandal um die Schweizer Schnüffelpolizei kam im November 1989 durch eine parlamentarische Untersuchung ans Licht. Als Max Frisch neun Monate später seine Karteikarten vom eidgenössischen «Sonderbeauftragten für Staatsschutzakten» zur Einsicht erhielt, am 1. August 1990, reagierte er literarisch. Er begann eine Textcollage, schnitt einzelne Einträge der Agenten aus und kommentierte sie: mal richtigstellend, mal sarkastisch, mal ironisch im Tonfall der Bürokraten, sehr oft empört. Er schloss diese Arbeit nach wenigen Tagen ab, ohne sie zu beenden, und er veröffentlichte sie nicht. Die zwei Herausgeber des Manuskripts, David Gugerli und Hannes Mangold, schreiben nun, der Autor habe mit dem Text «das Verhältnis zwischen dem Bürger und dem Schriftsteller Frisch einer letzten, kritischen Prüfung unterzogen», sein Text sei der «Versuch, die Deutungshoheit über das eigene Leben zurückzuerlangen». Sie schreiben noch viel im Bemühen darum, dem unfertigen, aus Frischs Optik vermutlich misslungenen Text eine grosse Bedeutung einzuhauchen: Wegen der vielen Schwärzungen in den Fichen erklären sie auch den Sonderbeauftragten zum Koautor des Werks, und weil der Schriftstellerkollege Otto F. Walter auf Nachfrage eine einzelne Information überprüfte und mit handschriftlichem Eintrag am Rand einer Kopie – in sieben Wörtern! – präzisierte, tritt dieser plötzlich ebenfalls «als Mitautor des Typoskriptes in Erscheinung».

Literatur als Gerücht

Auf solchen literaturwissenschaftlichen Firlefanz würde man lieber verzichten, auch auf flapsige Formulierungen, die den alten, kranken Frisch psychologisieren oder lächerlich machen, ihm Verdrängung vorwerfen (weil er dreizehn Jahre nach einem wichtigen Treffen einen der Teilnehmer aufzuzählen vergisst) und ihm in Oberlehrermanier hier ein verschobenes Datum, dort eine falsche Subtraktion oder eine ungenaue Berufsbezeichnung unterstellen (wobei auch die Lehrer manchmal irren). Dass sich Max Frisch – wie viele Leute – gleichzeitig über die Überwachung empörte und über die Inkompetenz der Überwacher, bezeichnen die Herausgeber schon auf den ersten Seiten als «einigermassen bigott». Man stelle sich vor: Einer verfasst ein Leben lang Texte über einen Staat, während die für Staatssicherheit zuständigen Beamten dazu keine Stellung nehmen, aber fleissig notieren, mit wem der Kritiker sich trifft, mit wem er telefoniert und wohin er reist. Frischs umfangreiche Literatur über die Schweiz bleibt für die Bewacher ein Gerücht, das sie nur aus Spitzelberichten kennen. Hätten die Sowjets der Schweiz den Krieg erklärt, hätte der Staatsschutz den Schriftsteller wegen dieser Gerüchte und nicht wegen seiner weltberühmten Bücher als potenziellen Landesverräter interniert.

Da es Historiker sind, die einen unfertigen Text eines verstorbenen Autors herausgeben, dürfte man spätestens im Anhang einen akkuraten Bericht über den Fichenskandal erwarten, eine Analyse der grotesken Schweizer Verhältnisse zur Zeit des Kalten Kriegs. Ein so wichtiger und kompromittierter Justiz- und Polizeiminister wie Kurt Furgler würde darin jedoch genauer beschrieben als mit der von den Herausgebern formulierten Fussnote: «Intimfeind der Linken». Jemand wie Ernst Bieri – ein Hetzer in der NZZ-Redaktion, der dem Pöbel empfahl, politische Kritiker an ihrem Wohnort aufzusuchen, und ihre Adresse publizierte – wäre nicht bloss «Schweizer Theologe, Publizist, Politiker und Bankier». Ein Alfred Gilgen, der über unzählige junge Leute ein politisch motiviertes Berufsverbot verhängte, stünde nicht nur «als Regierungsrat der Zürcher Erziehungsdirektion, der auch die Universität Zürich zugeordnet war» im Apparat. Schon die einfachsten Zusatzinformationen fehlen. So erscheinen uns die verantwortlichen Politiker als recht harmlose Figuren, und nur dieser Frisch tobt herum.

Eine Fiche, wie gesagt, ist das Inhaltsverzeichnis eines Dossiers. Wo ist das Dossier von Max Frisch, und was steht da sonst noch drin? Während sie seinen Nachlass verwerten, sollten die Historiker sich auch darum kümmern.

Max Frisch, David Gugerli (Hrsg.) und Hannes Mangold (Hrsg.): Ignoranz als Staatsschutz?. Suhrkamp Verlag. Berlin 2015. 126 Seiten. 29 Franken