Migration: Menschliche Maschinen

Im süditalienischen Apulien, dem Zentrum der Tomatenproduktion, werden afrikanische Saisonarbeiter zu Billiglöhnen ausgebeutet. Davon profitieren kriminelle Netze.

Im Innenhof einer stillgelegten Milchfabrik erwacht eine Gruppe junger Senegalesen auf ihren Matratzen. Es ist halb sechs morgens, kurz vor Sonnenaufgang. Der Schrei eines Käuzchens, das Knattern eines Motorrads, das nicht anspringen will. Sonst ist alles still. Lautlos rollen die Velos der Männer aus dem Innenhof auf die Schnellstrasse, die von der Stadt hinaus auf die Gemüsefelder führt. Manche der Männer halten auch nach Minivans Ausschau, die vor der Fabrik haltmachen und hupen. So wie Soleyman, 22, der auf einem alten Sofa unter freiem Himmel sitzt und gelangweilt durch seine Facebook-Timeline scrollt. Er wartet auf den italienischen Bauern, für den er Arbeit verrichtet und dessen Namen er nicht kennt. Soleyman nennt ihn nur «padrone».

Trotz steigender Automatisierung und des Einsatzes von Maschinen auf den Feldern ist die italienische Landwirtschaft auf ausländische Erntearbeiter angewiesen. Um dem Druck der Handelsketten und dem Lohndumping aus China standzuhalten, greifen LandwirtInnen auf billige Saisonarbeiter zurück. Neben Afrikanern, die über die Mittelmeerroute nach Europa geflüchtet sind, auch auf Bulgaren, Rumänen beziehungsweise Roma und Sinti. Die italienische Bauernvereinigung Coldiretti schätzt, dass allein in Süditalien 120 000 Migranten und Flüchtlinge arbeiten. Die italienische Gewerkschaft Flai CGIL geht von einer Dunkelziffer aus, die um ein Vielfaches höher ist. Denn alleine hier in Foggia sollen es laut Flai CGIL 50 000 Menschen sein. In Süditalien arbeiten die Saisonarbeiter für einen Stundenlohn zwischen drei und vier Euro, leben in Ghettos am Rand der Städte, umgeben von Feldern, auf denen sie in glühender Hitze Tomaten, Weintrauben, Melonen und Orangen ernten. Viele nennen sie die «neuen Sklaven Europas».

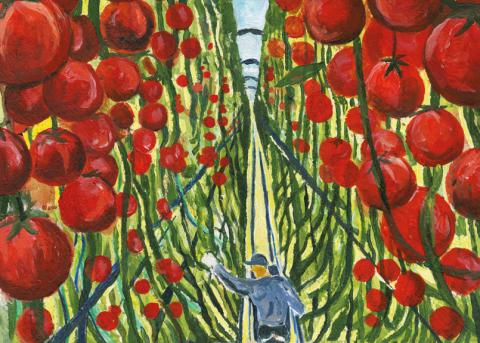

Im August, zum Höhepunkt der Tomatenernte, pilgern viele von ihnen in die Provinz Foggia im Südosten Italiens. In der Region Apulien findet die grösste Tomatenproduktion des Landes statt. Auf den Feldern rund um Foggia werden jedes Jahr rund zwei Millionen Tonnen Tomaten geerntet. Der Grossteil landet auf europäischen Märkten. Die wichtigsten Abnehmer sind Deutschland, Frankreich und Britannien. Landesweit bringt das Exporte in Milliardenhöhe ein. Doch nicht alle verdienen mit am «roten Gold Apuliens», wie die ItalienerInnen ihre «pomodori» nennen.

Schuften bei 45 Grad

Nur 3,50 Euro bekommt ein Erntehelfer in Foggia für das Befüllen einer Kiste, die 300 Kilo fasst. Das italienische Mindestgehalt für diese Form der Arbeit liegt bei 7,50 Euro pro Stunde. Kleine Kirschtomaten sind am schwierigsten zu ernten. Das Kistensystem ist zwar illegal, aber rentabel. So können die BäuerInnen sicher sein, dass keiner bei der Arbeit trödelt. Gerade das macht die Arbeitsbedingungen so prekär. Die Männer arbeiten schnell, legen wenige Pausen ein und trinken unregelmässig Wasser. Eine Ärztin aus Bari, die als Freiwillige in den Ghettos von Foggia arbeitet, erzählt, dass ihre Arbeit vor allem darin bestehe, Vitamintabletten auszuteilen und dehydrierte Arbeiter zu behandeln. Im August steigen die Temperaturen in Foggia zum Teil auf 45 Grad.

Wer die Mittagshitze in der Region gespürt hat, weiss, wie gefährlich es sein kann, über Stunden auf freiem Feld zu stehen. Die Tomaten werden nicht einzeln gepflückt, stattdessen wird die Staude als Ganzes aus der Erde gerissen. Dann schütteln sie die Arbeiter in kleine Körbe aus, die in regelmässigen Abständen in die 300-Kilo-Kiste entleert werden. Die Kiste ist so gross, dass sie von Gabelstaplern auf die Trucks geladen werden muss, die auf Feldwegen direkt zum Acker fahren. Ist der Truck vollgeladen, werden die Arbeiter zu einem neuen Feld gebracht.

Auf den dreckigen Matratzen in den Ghettos rund um die Stadt ruhen sich junge Männer aus Nigeria, Gambia, dem Senegal oder Ghana aus, die erzählen, dass sie unter diesen Bedingungen zehn Plastikkisten am Tag gefüllt haben. Das sind 3000 Kilo Tomaten. Am Ende des Tages bekommen die wenigsten ihr Geld bar auf die Hand. Die Männer beklagen, dass ihre Padroni sie über Wochen nicht bezahlt hätten. Wer illegal im Land ist oder einen negativen Aufenthaltsbescheid hat, macht sich erpressbar.

Und auch im Ghetto, wo die Männer leben, hat sich eine strenge Hierarchie aufgebaut. Elettra Griesi von der Universität Innsbruck, die über Erntehelfer in Apulien forscht, spricht von einer «Ausbeutungspyramide». Ganz oben stehen die Supermarktketten und Grosshändler, dann kommen die LandwirtInnen, ganz unten sind die Erntehelfer. Dazwischen stehen die «caporali», die Mittelsmänner zwischen Ghettos und Feldern. Sie besorgen den italienischen BäuerInnen billige Arbeitskräfte und verdienen dabei selbst mit: fünfzig Cent für jede geerntete Kiste und fünf Euro pro Arbeiter für die Fahrt auf die Felder. Der Transport ist der Hauptverdienst der Caporali.

Die «capos» sind die «Sklavenkönige», die grossen Bosse im Ghetto. Sie koordinieren nicht nur den Arbeitsmarkt, sondern auch den Drogenhandel, die Prostitution und die Shops und Bars im Lager. Auf den Feldern erkennt man sie sofort. Sie sind keine Italiener, sondern kommen aus denselben Herkunftsländern wie die Arbeiter. Doch sie sind länger hier, sprechen besser Italienisch und sind irgendwann vom einfachen Arbeiter zum Boss aufgestiegen. Meist indem sie sich Autos kaufen, mit denen sie den Transport organisieren. «Ohne Capos keine Arbeit», sagt Raffaele Falcone, Jurist und Mitarbeiter bei der Gewerkschaft Flai CGIL.

Falcone, 28, lenkt seinen Wagen über eine holprige, unbefestigte Strasse. Das Zentrum der Stadt Foggia, wo sein Büro liegt, hat er längst hinter sich gelassen. Zehn Kilometer ausserhalb, mitten in der Peripherie, dort, wo Google Maps keine Strassen mehr anzeigt, beginnt die Produktionskette der italienischen Tomaten. Hier draussen begegnet man nur zwei Sorten von Autos: entweder riesigen Trucks, die bis zu vier Reihen Plastikkisten voller Gemüse geladen haben, oder klapprigen, weissen Minivans, in die sich oft zehn oder mehr dunkelhäutige Männer gezwängt haben.

Falcone folgt einem Feldweg, bis sein Wagen auf einer breiten, asphaltierten Strasse steht. «Früher war hier ein Militärflughafen», sagt er und drückt aufs Gaspedal. Vor ihm liegt eine schnurgerade Piste, an deren Rand Plastikmüll und verdorrtes Gras vorbeiziehen. Am Horizont, wo die Hitze auf dem Asphalt flimmert, erscheint etwas, das auf den ersten Blick wie das Gelände eines Festivals aussieht. Bald sind Laternen, dann kleine quadratische Container, dann schiefe Holzhütten erkennbar.

Zehn Euro für Sex

Borgo Mezzanone ist das grösste von rund acht Ghettos rund um Foggia. Heute hat es mehr BewohnerInnen als der nahe gelegene Ort, nach dem es benannt ist. Rund 2000 Menschen leben hier, darunter 150 Frauen. Während die Männer auf den Feldern arbeiten, verkaufen viele der Frauen ihren Körper. Man sieht sie auf Plastikstühlen entlang der Schnellstrassen von Foggia sitzen. Zehn Euro zahlen die Arbeiter am Abend in den Bars und Discos des Ghettos für Sex mit diesen Frauen. Deswegen verteilt die freiwillige Ärztin aus Bari nicht nur Vitamintabletten und Wasserflaschen an die Männer, sondern auch Kondome und Schwangerschaftstests an die Frauen.

In Borgo Mezzanone zeigt die europäische Migrationspolitik ihr hässlichstes Gesicht: Die Menschen leben abgeschottet und isoliert an der Peripherie, dort, wo sie niemand sieht. Vonseiten der Regionalbehörden gibt es keine Unterstützung, weder bei der Wasser- noch bei der Stromversorgung. Abgesehen von einer Schule, in der die Arbeiter gratis Italienisch lernen können, haben sich hier keine freiwilligen Organisationen niedergelassen, um die Wohnbedingungen zu verbessern oder medizinische Hilfe anzubieten. Und so zimmern sich Arbeiter Hütten aus Pressspanplatten, alten Türen, Karton und Plastikplanen zusammen. Wer schon länger hier ist, hat Platz in einem der Einraumcontainer gefunden, die aus der Zeit des Militärflughafens stammen und in denen bis zu zehn Männer auf Matratzen schlafen.

Um fünf Uhr morgens stehen sie auf und warten auf den Minivan ihres Caporale. Wo und wie lange sie arbeiten, erfahren viele von ihnen erst am Vorabend. Als «hoch militarisiert» beschreibt der Gewerkschafter Raffaele Falcone die Hierarchie im Ghetto. Und das ist bezeichnend. Denn in den Containern, die einst dem italienischen Heer gehört haben, leben heute billige Rekruten für die Felder.

Raffaele Falcone schüttelt Hände, nimmt kopierte Aufenthaltspapiere entgegen und rollt sich immer wieder eine Zigarette. Er hört den Männern zu, die von der anstrengenden Arbeit, der ständigen Ungewissheit, dem ausbleibenden Geld und der Abhängigkeit von den Caporali berichten. «Du musst dich überarbeiten, damit es sich auszahlt», sagt einer. «Jeden Morgen wimmelt das Camp von Arbeitern, die alle mit auf die Felder genommen werden wollen», erzählt ein anderer. Wenn es regnet, werden besonders viele Arbeiter gebraucht. Dann bleiben die Erntemaschinen in der aufgeweichten und schlammigen Erde stecken. In einem solchen Fall sind die rund 2000 BäuerInnen in Foggia mehr denn je von der Handarbeit abhängig. Ein Regenguss bedeutet in Borgo Mezzanone weit mehr als nur Abkühlung. Er bedeutet, dass die Caporali am nächsten Tag noch mehr Männer zu den Feldern karren können.

Ineffektive Gesetze

Viele haben versucht, sich den Caporali in den Weg zu stellen. Gewerkschafter wie Raffaele Falcone, die glauben, das System nur mit Aufklärung in den Ghettos bekämpfen zu können. Oder Anwälte wie der 38-jährige Claudio de Martino, der als Assistent an der Universität Foggia arbeitet und nebenbei unentgeltlich Saisonarbeiter berät, die seit Monaten kein Geld bekommen haben. De Martino empfiehlt ihnen, sich an das Arbeitsinspektorat der Stadt zu wenden, das Razzien auf den Feldern der LandwirtInnen macht.

Nur: Der Bürgermeister von Foggia, Franco Landella, scheint das Thema zu meiden, weil er sich gerade im Wahlkampf befindet. Er lässt ausrichten, Lokalpolitiker wie er seien nicht dafür zuständig, die Arbeitsbedingungen von MigrantInnen zu kontrollieren. 2016 hat die italienische Regierung ein Gesetz verabschiedet, das LandwirtInnen, die Saisonarbeiter ausbeuten, mit einer Freiheitsstrafe von bis zu sechs Jahren sanktioniert. Wenn diese gegenüber den Arbeitskräften Gewalt angewendet haben, kann diese Strafe auf acht Jahre ausgedehnt werden. Daniele Iacovelli, Generalsekretär von Flai CGIL, hält dieses Gesetz für ineffektiv. Das Hauptproblem seien nicht die fehlenden Kontrollen, sondern dass die Arbeiter gegenüber den Inspektoren nicht die Wahrheit sagen würden, aus Angst, ihren Job zu verlieren.

Elettra Griesi von der Universität Innsbruck nennt vier Gründe, warum ausländische Landarbeiter am stärksten von der Ausbeutung betroffen sind: aufgrund ihres Aufenthaltsstatus, fehlender Aufklärungskampagnen, mangelnder Kontrolle seitens der Behörden und prekärer Wohnbedingungen. Griesi betont, dass diese institutionell-politische Exklusion das Ergebnis der europäischen Migrationspolitik ist. Neben Politik und Justiz tragen aber auch internationale Produktions- und Lieferketten eine Mitschuld an der Situation. Da die Konzerne zu möglichst tiefen Preisen produzieren wollen, muss der Landwirt auf illegale Saisonarbeiter zurückgreifen. Nur zehn Cent bekommt ein Bauer in Foggia für ein Kilo geerntete Tomaten. Im Supermarkt zahlen die VerbraucherInnen aber ein Vielfaches. Die Produktionsfirmen, die in Foggia geschälte Tomaten in Dosen herstellen und billige Discounter in Westeuropa beliefern, könnten die Bedingungen verbessern. Aber aus Profitgründen haben sie daran kein Interesse.

Eine stille Revolution

Und dann gibt es Menschen wie Hervé, die mit kleinen Schritten versuchen, das System von innen auszuhöhlen. Hervé ist 55, er heisst eigentlich Faye Papa Latyr und lebt seit über zehn Jahren in Italien. Der Spitzname, den ihm sein Grossvater kurz nach der Geburt im Senegal gab, ist bis heute geblieben. Früher hat er als Strandverkäufer entlang der Adria gearbeitet und Schmuck, Armbanduhren und Badehandtücher feilgeboten. Später stand er selbst auf den Feldern und arbeitete für weniger als fünf Euro pro Tomatenkiste.

Heute steht Hervé auf dem Flachdach eines weissen Blockhauses und blickt auf zwanzig Hektaren Land, die ihm gehören. Hervé nimmt Arbeiter auf, die nicht mehr im Ghetto leben wollen. Bereits 220 AfrikanerInnen, darunter vier Familien, leben an diesem Ort, den er «Casa Sankara» getauft hat – benannt nach Thomas Sankara, einem sozialistischen Freiheitskämpfer und in den achtziger Jahren Präsident von Burkina Faso.

Auf einer der Hauswände im Zentrum des Camps reckt er die Faust in die Höhe. Und auch Hervé nennt das, was hier im Kleinen seinen Anlauf nimmt, eine Revolution, wenn auch eine stille. Sein Konzept: Zuerst müssen die Arbeiter von Foggia in einer menschenwürdigen und vor allem sicheren Umgebung leben. Nur so können sie sich langsam vom System der Caporali lösen. Noch arbeitet die überwiegende Mehrheit seiner Schützlinge unter ausbeuterischen Bedingungen. Einer davon, Abdoulaye Barry, erzählt von seinen geplatzten Träumen. Eigentlich wollte er zum Studieren nach Europa, jetzt erntet auch er Tomaten für 3,50 Euro pro Kiste. «Europa hat uns zu Maschinen und Motoren gemacht», sagt der 27-Jährige. Es ist seine erste Saison. Und wie für viele andere wohl auch nicht die letzte.